都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『リボーンアートフェスティバル 2021-22』 宮城県石巻市街地・牡鹿半島

今回の『リボーンアートフェスティバル 2021-22』の主な会場は、石巻中心市街地、復興祈念公園周辺、渡波、桃浦・萩浜、および鮎川の5つで、各エリアにて常設作品に加えて新作が展示されていました。

まず石巻中心市街地では、旧鮮魚店や古い納屋、また銭湯やサウナの跡などにて展示が行われていて、旧つるの湯では笹岡由梨子が映像インスタレーションの『パンジー』を公開していました。石巻の人々への応援歌とされる合唱も楽しいかもしれません。

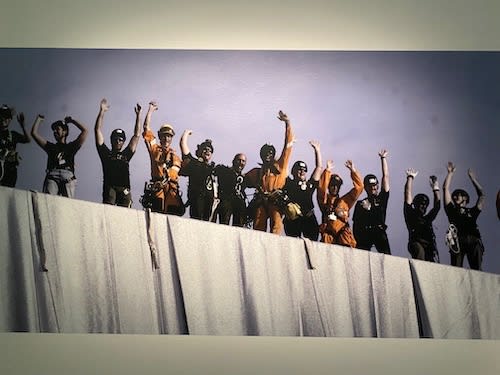

この中心市街地のインフォメーションがある旧観慶丸商店では、アーティストの川俣正が石巻タワーのプロジェクトの資料展とサンパウロビエンナーレへ出展した初期作品の模型などを公開していて、映像などと合わせて楽しむことができました。

1930年に石巻で初めての百貨店として建てられた旧観慶丸商店は、東日本大震災にて被害を受けたものの、災害復旧工事を経て、2017年に文化活動拠点施設として開館しました。

かつて震災の記録展示を行ってきた旧情報交流館では、有馬かおるが残された資料を活かした展示を行っていて、写真やドローイングなどを見ることができました。

復興の歩みをまとめた年表や震災の写真などを展示してきた旧交流館は、7年に渡って石巻市の復興・復旧事業やまちづくり情報を発信してきたものの、2022年の3月に閉館しました。

これに続く復興祈念公園エリアでは、公園北側のさわひらき、加藤泉、風間サチコらの展示が充実していて、そのうちのさわひらきは日本製紙旧社宅の建物を用い、独自のイマジネーションに満ちたインスタレーションを公開していました。

一方の復興祈念公園の中では、弓指寛治がこころの森ガーデンカフェとみやぎ東日本大震災津波伝承館を舞台に作品を制作していて、伝承館ではガラス張りの壁へ公園の未来を想像した景色を描きました。

弓指は祈念公園にて続く植樹にも参加していて、いずれ樹木で覆われる公園を絵画に表現しました。

この公園に近い南浜マリーナ隣の空き地に建てられた、川俣正の石巻タワーも見どころといえるかもしれません。高さは7.5メートル、らせん状のスロープを内部に備えていて、実際に登ることも可能でした。また日没後は太陽光発電により、街へと向かって明かりを灯すとのことでした。

またタワー横の硬く整地された土地を耕し、約40種類もの野菜を植えて畑を築いた保良雄も、未来へと生命を育もうとする取り組みとして興味深く思えました。

石巻中心市街地を離れ、2駅先に位置する渡波地区では、旧水産加工場を舞台に小谷元彦と保良雄が展示を行っていました。

そのうちの小谷は『リボーンアートフェスティバル 2021-22』のキービジュアルである『サーフ・エンジェル(仮設のモニュメント2)』を公開していて、サーフボードに乗りながら両手を広げて立つ天使のすがたを目の当たりにできました。

牡鹿半島の中の桃浦・荻浜エリアでは、『リボーンアートフェスティバル 2021-22』にて最も有名な作品と呼んで良い名和晃平の『White Deer』が海を背にして立っていて、神々しいまでの美しい光景に心を引かれました。

このほか、市街地エリアのプレナミヤギにおける渡邊慎二郎の映像インスタレーションも面白いかもしれません。今回は時間とスケジュールの都合上、雨宮庸介や目、それに鮎川エリアの作品を見ることができませんでしたが、それでも石巻の街や自然を取り込んだ展示に見入るものがありました。

WEBメディアイロハニアートにも『リボーンアートフェスティバル 2021-22』の様子について寄稿しました。

リボーンアートフェスティバル 2021-22の見どころを徹底レポート!エリアごとに紹介 | イロハニアート

ブログの内容と一部重なりますが、鮎川を除く4つのエリアより新作を中心に見どころを紹介しました。これからお出かけの際の参考にしていただければ嬉しいです。

リボーン会場に着いたらまずはチェックインを✔️

— Reborn-Art Festival (@Reborn_Art_Fes) September 10, 2022

初めての方も2回目以降の方も👇

各エリアのインフォメーションでチェックイン

→パスポートを提示or購入

→リストバンドを手首に巻いて鑑賞へ!

ガイドブックを手に鑑賞をお楽しみください🖼 pic.twitter.com/lhuv2sou3Z

『リボーンアートフェスティバル 2021-22』は10月2日まで開催されています。※写真はプレスツアー時に撮影しました。

『リボーンアートフェスティバル 2021-22』(@Reborn_Art_Fes)

開催地域:宮城県石巻市街地(石巻中心市街地、復興祈念公園周辺、渡波)、牡鹿半島(桃浦・荻浜、鮎川)

開催期間:2022年8月20日(土)~10月2日(日)

開催時間:10:00〜17:00(石巻市街地)、10:00〜16:00(牡鹿半島)

※土日祝日の牡鹿半島会場は17:00まで

休祭日: 9月7日(水)、9月14日(水)

料金:一般3500円、大学・高校生・専門学生2500円、宮城県民2000円、中学生以下無料

※リボーンアート・パスポート料金

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

常滑市で6つ目の会場にあたるINAXライブミュージアムは、「やきもの散歩道」エリアとは離れていて、会場の1つである常々から徒歩で約20分ほどと案内されていたものの、すでにかなり歩いていたので無料の巡回バスを利用することにしました。

常滑市での巡回バスは、常滑駅より陶磁器会館、そしてINAXライブミュージアムなどを回っていて、土日祝日限定にて運行(1日8便)されています。

陶磁器会館の近くにあるカフェni:noに入り、ケーキなどをいただきながら、バスの時間を待つことにしました。

いわゆる古民家風のアンティークな店内も居心地が良く、すでにピークタイムも過ぎていたからか空いていて、炎天下の常滑で歩いた疲れも癒すことができました。

巡回バスに乗り、とこなめ陶の森を経由して、約20分弱にてINAXライブミュージアムに着くと、お子さんを連れたファミリーなどで賑わっていました。

INAXライブミュージアムとは、世界のタイル博物館、建築陶器のはじまり館、土どろんこ館、陶楽工房など6館からなる文化施設で、さまざまな展示を行うだけでなく、「体験・体感型ミュージアム」として体験教室やワークショップなどを開いてきました。

「あいち2022」における同ミュージアムの展示は、大正時代の窯と建物、煙突を保存し、公開している窯のある広場・資料館の2階にて行われていて、常滑市生まれの鯉江良二が陶を用いたインスタレーションを見せていました。

それらは反核をテーマとした『証言(ミシン)』や『チェルノブイリ・シリーズ』といった作品で、いずれも社会への強いメッセージを伴っていました。

INAXライブミュージアムでの「あいち2022」の展示は鯉江の作品のみだったので、その後はミュージアムのチケットを購入し、館内の施設を見学することにしました。

まず大正から昭和初期の建築陶器と呼ばれるやきもののタイルで飾られていたのが、建築陶器のはじまり館と呼ばれる施設で、屋外広場では日本を代表するテラコッタ作品などが展示されていました。かつての横浜松坂屋本館のテラコッタや朝日生命館(旧常盤生命館)の巨大なランタンなどが目立っていたかもしれません。

子どもたちやファミリーでも賑わう土・どろんこ館では、「日本のタイル100年 ― 美と用のあゆみ」と題した企画展が開かれていて、古くは飛鳥時代にさかのぼる瓦の伝来にはじまり、明治以降の西洋の建築文化の流入によるタイル文化の変遷をたどることができました。(8月30日にて終了)

またここでは台所、トイレ、それに洗面所や銭湯、またビルや地下鉄の駅などに使われたタイルといった資料も多く展示されていて、いかに人間の生活にとってタイルが密接に関わっているのかを知ることができました。

INAXライブミュージアムでも特に見応えがあったのは、実に7000点もの装飾タイルを収蔵する世界のタイル博物館でした。

1階の常設展示室ではメソポタミアにおけるやきものの壁の再現(BC3500年頃)をはじめ、世界最古のタイルとされるエジプトの「魂のための扉」(BC2650年頃)やイスラムのタイル張りドーム天井などが紹介されていました。

とりわけ幾何学模様が広がって宝石のように輝くイスラムのドームの美しさには心を奪われました。

オランダのブルー&ホワイトのタイル(17〜18世紀)やイギリスのヴィクトリアン・タイル(1830~1903年)などにも目を引かれたかもしれません。いずれも空間を演出するかのような臨場感のある展示方法も魅力的に思えました。

続く2階では古代から近代までのタイルコレクションが、オリエント、イスラム、スペイン、中国、日本など地域別に分けて展示されていて、まさに世界各地のさまざまなタイルの様相を一覧することができました。

シリアやパキスタン、それにモロッコなど、必ずしも馴染みの深いとは言えない地域のタイルも興味深い品が多かったのではないでしょうか。さまざまに意匠の凝らされたタイルの奥深い世界に目を見張りました。

タイルに関するグッズも充実したショップを見た後は、閉館の17時まで滞在し、17時15分発の無料巡回バスに乗って常滑駅へと戻りました。

さて今回の「あいち2022」ですが、私は1日目に一宮市と愛知芸術文化センター、2日目に有松地区と常滑市の展示を巡りました。

基本的にすべての展示を見たつもりでしたが、1泊2日のスケジュールでは映像作品などへじっくり向き合う時間はなく、やはり公式サイトも推奨するように2泊3日にてスケジュールを組むのがマストと思われます。

愛知芸術文化センターの展示にどれほど時間をかけるかは人ぞれぞれかもしれませんが、少なくとも一宮市は丸1日、また常滑市も観光を兼ねると同じく1日は欲しいように感じました。一方で有松地区はコンパクトのため、私のように常滑市と兼ねて1日で回るのも無理ないかもしれません。公式サイトのモデルコースでも、有松地区と常滑市はあわせて1日としておすすめされていました。

一宮市では駅エリアと尾西エリア、および常滑市ではやきもの散歩道とINAXライブミュージアムの間の移動時間を考慮してプランニングする必要がありました。とはいえ、特に車がなくとも、徒歩や路線バス、また巡回バスを利用すれば不自由なく回ることができました。ただし屋外での移動が多いため、温度の高い日は暑さ対策が必須です。

「あいち2022」を通して特に印象に残ったのは、旧一宮市立中央看護専門学校の塩田千春と旧一宮市スケート場のアンネ・イムホフ、および愛知芸術文化センターの和合亮一、リタ・ポンセ・デ・レオン、カズ・オオシロ、百瀬文、リリアナ・アングロ・コルテス、ホダー・アフシャール、そして有松地区のガブリエル・オロスコとAKI INOMATA、常滑市でのデルシー・モレロス、シアスター・ゲイツでした。

また一概に言えませんが、愛知芸術文化センターでは「STILL ALIVE」のテーマのもと、まさにどう生きるのかが問われるような作品が多く、一方でまちなか会場では、各地の歴史や産業、文化などにリサーチした作品が目立っているように思えました。

6回に分けてブログに感想を書きましたが、少しでもこれから廻られる方の参考になれば嬉しいです。

国際芸術祭「あいち2022」は10月10日まで開催されています。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.5 常滑市(やきもの散歩道)

有松地区から常滑市の会場へは、名鉄名古屋本線で有松駅から神宮前駅まで行き、そこから名鉄常滑線に乗り換えて常滑駅へ向かう必要があります。

神宮前から名鉄の特急に揺られること約25分、常滑駅に着くと12時をまわっていました。常滑市は知多半島の中央、西海岸に位置する街で、瀬戸、信楽、越前、丹波、備前と並んで日本六古窯の1つとして数えられる焼き物の街として知られています。

そして「あいち2022」の展示は、昭和初期の風情を残し、現在も陶芸作家や職人らが住むという、やきもの散歩道と呼ばれるエリアに集中していました。

駅から招き猫の並ぶ通りを歩き、やきもの散歩道のスタート地点である陶磁器会館にて案内図を入手したのちは、1970年代まで土管を生産していたという工場跡地の旧丸利陶管を目指しました。

やきもの散歩道の界隈は、一本道を間違えると迷子になってしまうほど、狭まく曲がりくねった道が網の目のように広がっていて、展示会場を記した案内図が極めて有用でした。

旧丸利陶管では、デルシー・モレロス、グレンダ・レオン、それに服部 文祥+石川 竜一といった計5組のアーティストが、複数の建物を用いてインスタレーションを公開していました。

そのうちコロンビアを拠点とするデルシー・モレロスは、一階のスペースをまるでクッキーや餅を思わせるような作品で埋め尽くしていて、いずれも常滑焼に用いられる粘土にシナモンなどのスパイスを混ぜて作られたものでした。

モレロスはアンデス山脈の一部の儀式に、豊穣のしるしとしてクッキーを土に埋めるという風習に着想を得て作品を制作していて、今回は日本での開催を踏まえ、餅や大福のかたちをした作品も組み入れました。

キューバに生まれ、スペインにて活動するグレンダ・レオンは、星座や月といった天体を連想させるインスタレーションを展示していて、さながら楽器のように実際に触れて音を出すことも可能でした。

これらはギターなどの弦やタンバリンのかたちをした月などから象られていて、会場では作曲家の野村誠が楽器を鳴らして演奏する様子も映像にて見ることができました。

この工場跡とは別棟である旧住宅を用いていたのが、アメリカのシアスター・ゲイツでした。

1999年より常滑に滞在して陶芸を学び、以降もこの地を訪ねてきたゲイツは、旧住宅のスペースを音楽や陶芸研究のためのプラットフォーム「ザ・リスニング・ハウス」へと作り替えました。

ゲイツは近年、日本の哲学とブラックアイデンティティを融合させた「アフロ民藝」に取り組んでいて、その考えのもとに「ザ・リスニング・ハウス」を音楽イベントやワークショップの場として機能させました。

自ら「第二の故郷」とまで呼ぶ、ゲイツの常滑への愛着を感じるようなインスタレーションともいえるかもしれません。

この旧丸利陶管より土管坂方向へ歩くと見えてくるのが、江戸から明治にかけて廻船業を営んでいた瀧田家の住宅でした。

瀧田家住宅は「あいち2022」の会場として用いられているだけでなく、航海といった海と移動に関する作品なども公開されていて、市指定文化財の建物とともに見学することができました。

ベトナムのトゥアン・アンドリュー・グエンは、人類の滅亡後のフィリピンを舞台に、船で旅しながら過去の文明の遺物と出会う少年少女たちの物語を映像などで表現していて、太平洋戦争やインドシナの難民などもモチーフとして取り込んでいました。

一方でニュージーランドのニーカウ・へンディンは、直線的なデザインを描いた作品を展示していて、いずれも梶の木の樹皮をうち伸ばして作られる樹皮布によって作られていました。

ヘンディンはオセアニアの島嶼国に根付く樹皮布の文化を踏まえつつ、マオリの伝統的なデザインを参照したモチーフを描いていて、和室の空間にも良く映えて見えました。

やきもの散歩道のエリアで最も南に位置するのが、製陶所跡地を利用したギャラリーカフェ常々でした。ここでは田村友一郎が愛知県の陶製人形を主題にした作品を公開していて、人形浄瑠璃仕立てとなった「プラザ合意」のドラマが映像にて展開していました。

焼酎と土管の積まれた土管坂をはじめ、日本で現存する最大級の登窯を見学しつつ、一連の展示を見ていくと、ゆうにランチタイムを過ぎてしまいました。

この日は一宮市を巡った前日と同じく、凄まじいまでの暑さで、歩いているだけでも体力が奪われることがひしひしと感じられました。

散歩道沿いの中腹にあったカフェMEM.にてたまごサンドとコーヒーを美味しくいただき、少し休憩したのちは、再びやきもの散歩道へと繰り出すことにしました。

次に向かったのはやきもの散歩道の駐車場から北側に位置し、ギャラリーや陶芸店なども立ち並ぶ一体にある旧青木製陶所でした。

かつての窯がそのまま残る旧青木製陶所では、黒田大スケとフロレンシア・サディールが、常滑の歴史や陶ににまつわる展示を行っていました。

アルゼンチンを拠点とするサディールがは、黒い小さなボールを建物に吊り下げたインスタレーションを見せていて、かつては陶製品が生み出された空間を美しく彩っていました。このボールは常滑の土を用い、地元の陶芸家とのコラボによって作られたもので、実に1万2千個ものボールが野焼きによって生み出されました。

5つ目の「やきもの散歩道」の会場である旧急須店舗・旧鮮魚店では、尾花賢一が、この地に生まれたとする「イチジク男」を起点に、個人や常滑の歴史を重ね合わせたインスタレーションを見せていました。

虚実入り混じるストーリーとともに、旧店舗の内部だけではなく、裏手の屋外へと続く展開も面白かったかもしれません。

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)へと続きます。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.4 有松地区(名古屋市)

愛知芸術文化センターと並び、名古屋市を会場とするのが、名古屋駅より直線距離にて約14キロほど離れた同市南東部に位置する有松地区でした。

有松は江戸時代、尾張藩によって東海道沿いに開かれた宿場町で、往来する人のための土産物として絞り染めが考案されると、以降、有松絞りとして人気を集め、街とともに発展しました。

明治維新により一時、有松絞りは衰退するものの、その後に新たな製法の開発などによって再び隆盛し、明治後期から昭和初期にかけては最も繁栄しました。現在は有松絞りとともに、主に江戸末期から明治時代の建築物が保存され、重要伝統的建築物保存地区として日本遺産に認定されています。

有松地区の玄関口は名鉄名古屋本線の有松駅で、展示は東海道沿いのエリアにほぼ集中していました。屋外の会場としては『あいち2022』で最もコンパクトにまとまっていて、すべて歩いて回ることが可能でした。

同エリアの展示は10時にスタートするため、時間にあわせて有松駅を下車し、インフォメーションである山田家住宅(旧山田薬局)へと向かうと、伝統的な日本家屋が立ち並ぶ光景が見えてきました。

いずれも江戸末期から明治、あるいは昭和前期にかけての絞商の母家が残されていて、木造2階、切妻屋根などを基本とする統一感のある街並みが形成されていました。

有松で最も歴史ある竹田家住宅で展示を行っているのが、ドイツを拠点にするコラボレーションのプリンツ・ゴーラムとメキシコのガブリエル・オロスコでした。

このうちオロスコは、日本の古布を用いた掛け軸や伝統的な尺に触発された彫刻などを展示していて、和の空間へ幾何学的ともミニマルとも呼べるような造形を介在させていました。

この竹田家住宅は、茶室「栽松庵」へ徳川家茂が立ち寄ったとも伝えられていて、明治から大正にかけて土蔵や洋間、座敷が整備されるなど、有力な絞商の屋敷構えを伝える建物として知られてきました。

一棟の建物としては有松最大規模を誇る岡家住宅では、AKI INOMATAが職人による絞り染めの技術と虫の生態をモチーフとした団扇や映像インスタレーションを公開していて、有松の絞り染めの伝統を踏まえつつ、建物と共鳴するような展示を行っていました。

またサモアを拠点にするユキ・キハラは、同国の伝統的なテキスタイル「シアポ」と日本の振袖を融合した作品を展示していて、ビーズなどの装飾もなされた着物が畳敷の空間を鮮やかに彩っていました。

旧東海道を離れ、唯一、名鉄線の線路を挟んだ反対側にて展示を見せているのが、株式会社張正でのイワニ・スケースの『オーフォード・ネス』と題したインスタレーションでした。

ここでスケースは、雲や雨を思わせるような1000個ものガラスのオブジェを吊るしていて、作品の外からだけではなく、合間を歩いて鑑賞することもできました。

ガラスのかたちは一様ではなく、どこか雨粒とも細長い植物のようなすがたを見せていましたが、これはスケースがルーツを持つというオーストラリアの先住民の主食、ヤム芋をモチーフとしたものでした。

このほか、『あいち2022』の開幕の前に「有松手芸部」を立ち上げ、地域の人々や来場者とのコミュニティを築こうとする宮田明日鹿の作品も、有松の歴史や地域に根ざした取り込みといえるかもしれません。

おおよそ800メートルほどの東海道沿いの歴史的地区には、同地の山車を展示する有松山車会館や、絞り実演や土産物などを扱う有松・鳴海絞会館といった観光施設も点在していて、程良い街歩きとしても楽しめました。

それに岡家住宅や安藤家住宅といった東海道沿いの建物を彩った、ミット・ジャイインののれん状の絵画も芸術祭のムードを盛り上げていたかもしれません。

一通り有松の街を楽しみ、作品を鑑賞し終えたのちは、最後の会場となる常滑市へと向かいました。

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.5 常滑市(やきもの散歩道)へと続きます。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.3 愛知芸術文化センター

一宮駅から名古屋駅を経由し、地下鉄にて愛知芸術文化センターの最寄りの栄に着くと、すでに15時半頃になっていました。愛知芸術文化センターの閉館時間は18時でした。(金曜日は20時まで)

オアシス21の連絡地下通路から地下2階のフロアに行くと、アートプラザ前にて小野澤峻が6つの球からなる『演ずる造形』を展示していて、まるで物理の実験のような振り子の動きを目にすることができました。

愛知芸術文化センターでは、10階の愛知県美術館と8階の愛知県美術館ギャラリーが会場として用いられていて、「あいち2022」の中核を担うべく、実に42組のアーティストが作品を公開していました。ガイドに「象徴的な場所」と記載されていましたが、主会場と捉えて差し支えありません。

コンセプチュアル・アーティストの1人として知られ、愛知県出身でもある河原温の作品から展示がはじまりました。芸術祭のテーマである「STILL ALIVE」にも引用された『I Am Still Alive』とは、1970年から実に30年間、約900通もの電報が世界各地の知人やキュレーターなどに送られたシリーズで、河原はいわば生存の証を電報に託しつつ、その根源的な意味の再考を促しました。

スロバキアを拠点に活動するローマン・オンダックは、1本のオークの木の幹を使った『イベント・ホライズン』を出展していて、幹は100枚に切断され、一部は壁にかかっていました。そして年輪には1917年から2016年までの歴史的出来事が封印されていて、会期中、毎日1枚ずつかけられ、最終日には全ての木のディスクが壁に移るように作られていました。

冒頭からコンセプチュアルな作品が続く中、言語や音などをテーマとした作品も目立っていました。そのうち福島県を拠点とする詩人の和合亮一は、2011年の東日本大震災の直後より一連の詩をツイッターに投稿していて、それらをまとめた『詩の礫』を展示していました。

またコロナ禍において同じく描き続けた詩や、ロシアのウクライナ侵攻以降、ハルキウのシェルターに避難しながら言葉を綴ったアーティスト、オリア・フェドロバとの往復書簡をまとめた作品も同じく公開されていました。いずれも和合の言葉を通し、改めて震災とパンデミック、そしてウクライナでの戦争が、改めて重い現実として提示されているように思えました。

ペルー生まれのリタ・ポンセ・デ・レオンは、インタラクティブな音響作品を展示していて、3名の協力者の人生の節目を表す単語が書かれた『人生よ、ここに来たれ』では、中南米で雨乞いの儀式で用いられる擬音楽器を元にした筒状の作品を動かしながら音を鳴らすこともできました。軽石が流れるようなシャラシャラとした音も心地よく感じられたかもしれません。

沖縄に生まれ、ロサンゼルスに拠点を置くカズ・オオシロの作品も面白いのではないでしょうか。会場には使い古されたようなアンプやキャビネット、それにH鋼などが置かれていて、特に仕掛けがあるわけでもなく、一見するところどこでもある量産品のように思えました。

しかしアンプの裏側を覗き込むと、中は空洞になっていて、キャンバスにて作られた絵画であることがわかりました。だまし絵ならぬ、だましオブジェとも呼べるかもしれません。

それにしてもキャビネットやアンプはまだしも、H鋼に至っては、確かに裏を見れば木の支持体があることがわかるものの、改めて表を見ても本物そのものにしか思えず、絵画であることが信じられないほどでした。

映像を用いたインスタレーションにも見応えのある作品が目立っていました。そのうち百瀬文は『Jokanaan』と題し、オペラ「サロメ」の一節をモチーフとした映像を出展していて、実はCG映像を用いた同一の人物にもかかわらず、あたかもサロメとヨカナーンがやりとりするような不思議な情景を描き出していました。

コロンビア出身のリリアナ・アングロ・コルテスは、映像や写真、それに身体的な素材を用い、アメリカでの奴隷や不平等への抵抗、また先住民との闘争などをテーマとした作品を展示していて、今も続く抑圧や分断などの問題も浮き彫りとなっていました。

会場に靡く黄色や緑の布とともに張り巡らされた紐が、アメリカ大陸へ連れられた人々の髪の編み込み文化を示す頭髪とはなかなか気がつかないかもしれません。それらは抵抗のための知識であり、コミュニケーションの手段としても用いられていました。

このほか、愛知県西尾市の帯芯工場で撮影された潘逸舟の『埃から生まれた糸の盆踊り』や、オーストラリアに難民としてやって来たものの、南太平洋のマヌス島に抑留された人々を題材としたホダー・アフシャール『リメイン』も力作だったのではないでしょうか。

とりわけホダー・アフシャールの『リメイン』において、美しい自然を有するマヌス島がいわば監獄と化し、悲しみに暮れ、将来を悲観しながら、命を落としてしまった人々のすがたを目にすると、何とも辛くいたたまれない気持ちにさせられてなりませんでした。人々が尊厳を持って生きることの大切さを痛感させられるような作品だったかもしれません。

ここで取り上げた作品は一部に過ぎず、8階のラーニングルームを合わせると、愛知芸術文化センターの展示は想像以上にボリュームがありました。

気がつけば閉館時間を迎えていましたが、率直なところじっくりと作品に向き合えたどうかはまったく自信がありません。観覧の際には時間に余裕を持って出かけることをおすすめします。

この日は結局、朝から一宮市会場、そして愛知芸術文化センターの展示をまわりました。かなりタイトなスケジュールでしたが、この後は名古屋駅近くのホテルに宿泊し、翌日に有松地区と常滑市の会場を見ることにしました。

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.4 有松地区(名古屋市)へと続きます。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.2 一宮市(尾西エリア)

一宮市西部の尾西エリアでは、計3カ所の施設にて4名のアーティストが展示を行っていて、最も遠い会場は駅から5キロほど離れているため、バスを利用する必要がありました。

まず目指したのは木曽川にも近い尾西生涯学習センター墨会館で、レオノール・アントゥネスと迎英里子が作品を公開していました。

尾西生涯学習センター墨会館とは、1957年に建築家丹下健三が設計した建物で、初期のモダニズム様式を残した愛知県内唯一の丹下建築として知られてきました。2008年には国の登録有形文化財に登録されています。

最寄りの尾張中島のバス停にて下車し、北東方向へ約10分ほど歩いていくと、コンクリート造りの一際目を引く建物、すなわち尾西生涯学習センター墨会館がすがたを現しました。半円を描くような外観もユニークで、まるで要塞、あるいは船のような建物にも見えるかもしれません。

ポルトガル生まれのレオノール・アントゥネスは、モダニズム建築と呼応するようなインスタレーションを手がけていて、陶や真鍮、牛革にコットン、また木といった多様な素材を集会室の空間へと介在させていました。どことなく舞台装置や演出のような雰囲気も感じられたかもしれません。

迎英里子は、毛織の生産工程をいくつかの要素に分解し、抽象化したという装置を展示していて、あわせて中庭にて行われたパフォーマンスの映像も公開していました。オレンジ色の布やビニールと中庭の緑の対比も目を引くのではないでしょうか。

元々尾西市(現在の一宮市)は、紡績、毛織産業で栄えた地として知られていて、それを迎はリサーチしつつ、作品として表現しました。

再び尾張中島のバス停に戻り、今度は一宮駅行きのバスに乗車して籠屋バス停で降りると、ノコギリ型をした屋根が特徴的な建物が見えてきました。

これが旧毛織物工場ののこぎり二と呼ばれる会場で、塩田千春が工場に残る機械や糸巻きの芯を用いたインスタレーションを展開していました。

これらの作品には一宮市の毛糸も用いるなど、場所の記憶も踏まえていて、工場跡地の古い空間を埋め尽くすかのように赤い糸が広がっていました。またいわゆる映える作品でもあるからか、心なしかほかの会場よりもギャラリーが多いように感じられました。

こののこぎり二から歩いて10分超ほどの場所にあるのが国島株式会社の会場で、中国の北京を拠点に活動する曹斐(ツァオ・フェイ)が映像『新星』を展示していました。

『新星』の上映時間は約100分近くあり、スケジュールの関係により少しだけの鑑賞となりましたが、独特のSF風のテイストと、中国の古い工場へと迷い込んだかのような空間も面白く感じました。

尾西エリアは展示施設が広域に点在しているため、バスでの移動時間にある程度余裕を持っておく必要がありました。特に尾西生涯学習センター墨会館はバス停からも遠く、行き来にやや時間がかかりました。ただバスそのものは毎時4〜5本程度あるため、さほど待つことはありませんでした。また渋滞もなく、ほぼ定時で運行されていました。

一宮市会場では旧看護学校を中心に病や生と死、メンタルヘルスなどを扱う作品が多かった一方で、一宮や尾西における繊維業の歴史を踏まえた作品が目立っていました。

こうして一通り尾西エリアの展示を見終えたのち、再びバスで一宮駅へと戻り、今度は愛知芸術文化センターの展示を見るべく名古屋へと向かいました。

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.3 愛知芸術文化センターへと続きます。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.1 一宮市(一宮駅エリア)

朝8時過ぎに東京駅を出るのぞみに乗車し、10時前に名古屋に着くと、東海道線に乗り換えて一宮を目指しました。「あいち2022」の主会場は名古屋市の愛知芸術文化センターと有松地区、および一宮市と常滑市の4つに分かれていて、一宮市会場はエリアの最も北部に位置していました。

一宮市会場は駅東側の一宮駅エリアと、市西部の尾西エリアに広がっていて、まずは徒歩で回ることのできる駅エリアの展示を見ることにしました。

「あいち2022」のバナーに誘われ、アーケードの商店街を歩いてると、大正時代に旧名古屋銀行の支店として建てられた歴史的建造物のオリナス一宮に辿り着きました。

ここでは奈良美智が絵画や彫刻からなるインスタレーションを展開していて、とりわけ慈愛に満ちた表情で瞼を閉じる『Miss Moonlight』と題した少女の絵画に心を打たれました。

青森県の弘前生まれの奈良は、愛知県立芸術大学に学んでいて、愛知県ともゆかりの深いアーティストの1人でもあります。

オリナス一宮横のつむぎロードのバリー・マッギーの壁画や、隣接する一宮市役所での眞田岳彦の作品を見たのちは、尾張国の一宮である真清田神社に近い旧一宮市立中央看護専門学校へと向かいました。

旧一宮市立中央看護専門学校は、一宮市で最も出展作家の多い会場で、1階から5階までのスペースにておおよそ12名(組)のアーティストが映像やインスタレーションを公開していました。いわば一宮での主会場と呼べる場所かもしれません。

元々ベッドのあった看護実習室を舞台としたのが小杉大介の『赤い森と青い雲』で、男性や少女、また患者や看護師と思われる人々の対話がサウンドインスタレーションとして表現されていました。

台北を拠点に活動するパフォーマンス・デュオのウォーターメロン・シスターズは、講堂兼視聴覚室を用いて映像や彫刻からなるインスタレーションを展開していて、迫力あるダンスミュージックを聞きながら、観客の動きを反映したアバターなどを見ることができました。

オーストラリアの先住民族を出自とするケイリーン・ウイスキーは、友人とランドクルーザーに乗り込んで砂漠に繰り出すパーティーの映像を展示していて、時に例えばウーピー・ゴールドバーグといったスターに扮して踊りながら、生きる喜びや友情、また愛などを陽気なリズムに乗せて発信していました。

古い先住民族の文化と欧米の消費文化をミックスさせて作品を制作するウイスキーは、オーストラリアの先住民族の文化活動を支援するアートセンターを拠点に活動していて、同国のみならずアメリカやドイツでも作品が紹介されるなどして評価されました。

ドイツに生まれ、アメリカにて活動していらローター・バウムガルデンは、南米の熱帯雨林をテーマとした『夜の起源』と題した映像を展示していて、暗がりの夜の中、何ら自然とも生き物とも判別し難いようなモチーフが見え隠れしつつ、炎が燃え上がるといった神秘的な光景を映し出していました。

解剖学標本室を舞台にした塩田千春のインスタレーションも見応えがあったかもしれません。ここでは看護専門学校時代に実際に使われていた標本を参照しながら、ガラスや糸、針金を使った作品を展開していて、まさに各臓器を行き来する血管のようにして連なっていました。

標本そのものの造形もあるのか、いわば毒々しさや生々しさが前面に押し出されていて、どことなく死のイメージも浮かび上がってきました。塩田は2017年に癌を患い、死に直面した状態から多くの作品を生み出しましたが、この『Cell(細胞)』と呼ばれるシリーズこそ、塩田の病での経験が反映、ないし造形化されているのかもしれません。

このほか、一宮で伐採された巨木や同市の喫茶文化に取り込んだ石黒健一の作品や、旧看護学校の応接室や校長室を用いたニャカロ・マケレの作品を見たのちは、旧学校のすぐそばにある旧一宮市スケート場へと向かいました。

ここでは2017年のヴェネチア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞したドイツ生まれのアンネ・イムホフが、元スケート場のリンクをすべて用いたインスタレーション『道化師』を公開していて、巨大なスクリーンによるパフォーマンス映像とが音楽と組み合わさり、さながらライブ会場のような空間を築き上げていました。

イムホフとしては日本での初めての個展とのことでしたが、一宮会場はもとより、「あいち2022」全体からしても見ておきたい展示といえるかもしれません。

旧スケート場からバリー・マッギーの壁画のある大宮公園を経由し、真清田神社を抜けると、今度はアーケードのある一宮市本町商店街を南へと向かいました。

一宮駅エリアはすべて徒歩で巡ることができますが、豊島記念資料館のみは駅南東部の少し離れた場所に位置していて、大宮公園からのんびり歩いていると20分ほどかかりました。

豊島記念資料館とは、織物の街、一宮にちなみ、同市ゆかりの織物の器具や機械を収蔵する資料館で、遠藤薫が『羊と眠る』とした羊毛や羊皮からなる作品を展示していました。

とりわけ2階のホールには自ら織ったという羊毛の落下傘が吊られていて、まるで大きな星が輝くような光景に目を引かれました。

一宮駅エリアの展示を見終えるとお昼を回っていたので、駅へと戻り、食事をとって、次に同じ一宮市会場である尾西エリアへと行くことにしました。

【本日から】#あいち2022 クラウドファンディングを開始しました!少額からお申込みできますので、皆さまからのご支援をお待ちしています。片岡芸術監督による愛知芸術文化センター会場ガイドツアーやグッズなど、多彩なリターンを用意しています。詳細▼https://t.co/s4eZ682G00⁰#stillalive pic.twitter.com/HQ71uSqpcC

— 国際芸術祭「あいち2022」 (@Aichi2022) August 19, 2022

『国際芸術祭 あいち2022』 Vol.2 一宮市(尾西エリア)へと続きます。

『国際芸術祭 あいち2022』関連エントリ

Vol.1 一宮市(一宮駅エリア) / Vol.2 一宮市(尾西エリア) / Vol.3 愛知芸術文化センター / Vol.4 有松地区(名古屋市) / Vol.5 常滑市(やきもの散歩道) / Vol.6 常滑市(INAXライブミュージアム)

国際芸術祭「あいち2022」(@Aichi2022)

開催地域:愛知芸術センター、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)

開催期間:2022年7月30日(土)~10月10日(月・祝)

開催時間:10:00~18:00(愛知芸術センター、一宮市)、10:00~17:00(常滑市、有松地区)

※愛知芸術センターは金曜日は20:00まで。一宮市役所は17:15まで

休館日:月曜日(愛知芸術センター、一宮市)、水曜日(常滑市、有松地区)

料金:一般3000円、学生(高校生以上)2000円、中学生以下無料

※フリーパス。この他に1DAYパスあり

『ゲルハルト・リヒター展』 東京国立近代美術館

『ゲルハルト・リヒター展』

2022/6/7~10/2

東京国立近代美術館で開催中の『ゲルハルト・リヒター展』を見てきました。

1932年に生まれたドイツの美術家、ゲルハルト・リヒターは、具象と抽象を行き来しながら、絵画や写真、立体作品を手がけ、世界各地の美術館にて個展を開くなどして活動してきました。

そのリヒターの国内の美術館では16年ぶりの個展が『ゲルハルト・リヒター展』で、会場では主にリヒター財団が所蔵する110点あまりの作品が公開されていました。

『ゲルハルト・リヒター展』展示風景

まず目立つのが『8枚のガラス』を取り囲むように並ぶ「アブストラクト・ペインティング」と呼ばれる絵画シリーズで、1970年代の後半以降、リヒターが長く描き続けてきた代表的な絵画でした。

『アブストラクト・ペインティング』 1992年

いずれも自作のヘラを用い、キャンバス上にて絵具をのばしたり、削り取ることで複雑なテクスチャを築いていて、絵具が爛れるように塗られていたかと思うと、あたかもマグマのように噴出しているように見えるなど、それこそ万華鏡ならぬ多様なイメージが広がっていました。

『ゲルハルト・リヒター展』展示風景

この一連の「アブストラクト・ペインティング」から進んで左奥の展示室にて展示されていたのが、「グレイ・ペインティング」、および「カラーチャート」と呼ばれる作品でした。

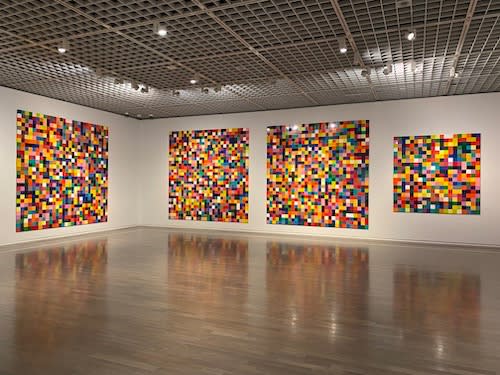

『4900の色彩』(部分) 2007年

そのうち『4900の色彩』とは、既製品の色見本の色彩を偶然にしたがって配するカラーチャートに由来する作品で、25色にて構成された約50センチ四方の正方形プレート、全196枚から作られていました。色見本という具象的なモチーフに基づきながらも、モザイクのように広がる色面は抽象的なイメージを切り開いていて、眩いばかりの色彩が空間全体を照らしていました。

『モーターボート(第1ヴァージョン)』 1965年

「アブストラクト・ペインティング」と並び、リヒターの作品としてよく知られる「フォト・ペインティング」も魅惑的ではないでしょうか。これらは新聞や雑誌に載っている写真などをキャンバスへ写し取るように描いた作品で、一見リアルな写真として浮かび上がるものの、いわゆるブレやボケなども垣間見えて、いわば写真と絵画の合間の揺らぎも表現されていました。

『ビルケナウ』 2014年

今回のリヒター展で最も重要な作品とされるのが、日本初公開となる『ビルケナウ』と題した4点の絵画でした。会場では同作と同寸の複製写真、および横長の鏡の作品『グレイの鏡』が展示室を取り囲むように並んでいて、さながら「ビルケナウ」ルームと化していました。

『ビルケナウ』展示風景 *広角モードにて撮影

この『ビルケナウ』とは、アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所で囚人が隠し撮りした写真を下層に描き写したもので、画面には赤や緑の絵具が激しいタッチによって広がり、キッチンナイフによって多くの線などが刻み込まれていました。

『ビルケナウ』(部分)

この囚人の写した写真と合わせて展示されていましたが、絵画から収容所でのイメージこそ直接浮かび上がらないものの、激しく打ち付けられ、また引き伸ばされたような色面を目にしていると、どことない不安感や恐怖感が喚起されてなりませんでした。

『不法に占拠された家』 1989年

このほか、頭蓋骨や花といった西洋絵画の伝統的主題を素材とした作品や、ガラス絵とも呼べる「アラジン」のシリーズや、近年描き続けられているドローイングなども展示されていて、初期から現在へと至るリヒターの幅広い制作を目にすることができました。

『抽象絵画(赤)』 1994年 *「MOMATコレクション」より

なお2階の所蔵作品展「MOMATコレクション」でも、11室にて「ゲルハルト・リヒターとドイツ」と題した展示が行われています。

『シルス・マリア』 2003年 *「MOMATコレクション」より

こちらではリヒターをはじめ、同時代のドイツの作家であるアンドレアス・グルスキーやゲオルク・バゼリッツなどの作品が公開されていました。あわせてご覧になられることをおすすめします。

『3月』 1994年

この日はたまたま台風による荒天が予想された日だったため、会場内は人もまばらで、どの作品もゆっくりと鑑賞することができました。

『2021年7月9日』 2021年

とはいえ、すでに今年注目の現代美術展として話題を集めていて、会期が進むにつれて混雑することも考えられます。お出かけの際は同館のTwitterアカウントなどをご覧ください。

『ストリップ』 2013〜2016年

一部を除き撮影も可能でした。

【当日券情報】「ゲルハルト・リヒター展」はオンラインでの事前予約をお勧めしていますが、美術館窓口でも販売中です。皆さまのご来館をお待ちしております。※ご来場時に予定枚数が終了している場合があります。▼事前予約はこちらhttps://t.co/vG4v60hXWo#リヒター展 #東京国立近代美術館

— ゲルハルト・リヒター展 (@grichter2022_23) August 17, 2022

ゲルハルト・リヒター展をより楽しむための見どころ紹介! | イロハニアート

10月2日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、豊田市美術館へと巡回(2022年10月15日~2023年1月29日)します。

追加情報:9月20日(火)から10月2日(日)の期間、一部、開館日と開館日時が変更になりました。詳しくは公式サイトをご確認ください。

開館⽇・開館時間変更のお知らせ(9月20日〜10月2日)

開館日・開館時間の変更点は下記の通りです。

【開館時間】

(変更前)9月25日(日)〜10月1日(土)の金・土曜は20:00まで

(変更後)9月25日(日)〜10月1日(土)の休館日を除く全日程20:00まで。

【休館日】

(変更前)月曜日[9月19日は開館]、9月20日(火)

(変更後)月曜日[9月19日、26日は開館]、27日(火)

*20日(火)は敬老の日の振替休館の予定でしたが、開館します。

『ゲルハルト・リヒター展』(@grichter2022_23) 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2022年6月7日(火)~ 10月2日(日)

時間:10:00~17:00。

*金・土曜は20時まで開館。

*9月25日(日)〜10月1日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月18日、9月19日、9月26日は開館。7月19日(火)、9月27日(火)は休館。

料金:一般2200(2000)円、大学生1200(1000)円、高校生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』 東京オペラシティアートギャラリー

『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』

2022/7/16~9/19

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』を見てきました。

イギリス生まれのライアン・ガンダーは、コンセプチュアルアートの新しい表現を思考するアーティストとして知られ、オブジェ、インスタレーション、絵画、写真、映像などの幅広い作品を発表してきました。

そのガンダーの東京での初めてとなる大規模個展が『われらの時代のサイン』で、会場には新作を含め、全体が1つの作品として連動するようなインスタレーションが築かれていました。

これまでにも同ギャラリーではさまざまな作家によるインスタレーションが披露されてきましたが、今回ほど一見すれば謎めいた空間が作られていたことはなかったかもしれません。

というのも、入口先から床に黒い小さなシートが散らされ、壁からは数字の記されたシートが発券されると思うと、光のバーが動く黒い立方体が数多く並び、その奥には等身大の人形が立っているものの、解説などは一切なく、何を意図しているのか読み取るのが困難であるからでした。

しかし椅子の上に蚊の彫刻が震えるように動いていたり、壁の穴から機械仕掛けのネズミが顔を覗かせながら語りかけるなど、単的な動きからして面白い作品も多く、いつしか不可思議とも言える作品世界に引き込まれていくことに気づきました。

作品と素材の意外な関係も興味深いかもしれません。壁一面に満月のようなモチーフを描いた平面の作品も、ともすればキャンバスが地であるかと思いきや、なんと日本製のデニム生地にて作られていました。

またアンティークな鏡に白い布地がかけられているようなオブジェでは、布の部分が大理石の彫刻にてできているなど、思わぬ素材に目を見張るものがありました。

はじめは何ら情報や知識を得ずに鑑賞し、改めてガンダーの意図が記された解説冊子を読みながら見やると、時間や価値、教育、そして見えるものと見えないものといった、ガンダーが関心の抱いているテーマなどが取り上げられていることがわかりました。

既存の固定化した観念を打ち破り、さまざまな気付きをもたらすガンダーの作品は、知的でありつつ、ユーモアにも満ちていたのではないでしょうか。また思わず見落としてしまう場所に作品があるなど、「まさかここにも作品が?」というような驚きもある展覧会でした。

なお1つ上のフロアでは寺田コレクションをガンダー自らセレクトした『ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展』も開かれています。あわせて見ておきたいところです。

ネズミが語る!? 驚きと発見に満ちた『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』展|Pen Online

【新着】ネズミが語る!? 驚きと発見に満ちた『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』展 https://t.co/vwHjBUmbQV

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 3, 2022

撮影もできました。9月19日まで開催中です。*写真は『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』、および『ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展』展示風景

『ライアン・ガンダー われらの時代のサイン』 東京オペラシティアートギャラリー(@TOC_ArtGallery)

会期:2022年7月16日(土)~9月19日(月・祝)

休館:月曜日。(祝日の場合は翌火曜日)、8月7日(日)*全館休館日

時間:11:00~19:00

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大・高生1000(800)円、中学生以下無料。

*同時開催中の『ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展』、『project N 87 黒坂祐』の入場料を含む。

*( )内は各種割引料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』 武蔵野美術大学美術館

『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』

2022/7/11~8/14、9/5~10/2

武蔵野美術大学美術館で開催中の『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ」を見てきました。

1967年に開館した武蔵野美術大学美術館は、近代椅子を収集し続けたことで知られ、現在は国内有数の約400脚を超えるコレクションを築くに至りました。

その近代椅子のコレクションを紹介するのが『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』で、会場には400脚の中から選ばれた250脚の椅子が展示されていました。

同大学において椅子のコレクションのきっかけとなったのは、まだ美術館において椅子が収集対象として認識されていなかった1960年代のことでした。そこで工芸工業デザイン専攻の初代主任教授だった豊口克平らが「プロダクト・デザインを学ぶ者にとって椅子は格好の教材である」と提唱すると、近代椅子のコレクションがスタートしました。

今回の椅子の展示で嬉しいのは、一部を除く椅子へ実際に座れることでした。当然ながら椅子の1つ1つのかたちは異なるため、座り心地もすべて違いましたが、まさに目だけではなく触るなどして五感を用いて楽しめました。

そして単に名品選のように椅子を並べるのではなく、「近代椅子デザインの源流」から「フォールディングとロッキング」など全10章に分けて紹介していて、近代以前から現代に至るまでの椅子のデザインの変遷をたどることができました。

またスカンジナビアンモダンやイタリアンモダン、それに日本といった地域によって異なった椅子にも着目していて、それぞれ独自に展開したデザインの特長についても知ることができました。

見て、触れて、座りながら楽しめるだけでなく、椅子をデザインの視点からも細かに検証した好企画と言えるのではないでしょうか。会場内も思いの外に賑わっていました。

会期は前後期の2期制です。一部の椅子が入れ替わるほか、8月中旬から9月初旬まではお休みとなります。お出かけの際はご注意ください。

[前期]2022年7月11日(月)~8月14日(日)

[後期]2022年9月5日(月)~10月2日(日)

予約は不要ですが、入館時に連絡先などを記入する必要があります。また感染症対策として椅子を触る際に用いる使い捨ての手袋が用意されていました。

【美術館】#みんなの椅子 #原弘と造型 は現在、どなたでも予約不要でご覧いただけます。初めて来館される方は、アクセス情報をご参照ください。JR国分寺駅、立川駅からバスでお越しいただけます。西武国分寺線鷹の台駅から徒歩の場合は、玉川上水沿いの歩道がおすすめです。≫https://t.co/3X7Zr7kqww pic.twitter.com/8NtPiFDVvp

— 武蔵野美術大学 美術館・図書館 (@mau_m_l) July 24, 2022

入場は無料です。10月2日まで開催されています。おすすめします。

『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ」 武蔵野美術大学美術館(@mau_m_l)

会期:[前期]2022年7月11日(月)~8月14日(日)、[後期]9月5日(月)~10月2日(日)

休館:水曜日。

時間:12:00~20:00

*土・日曜・祝日は10:00~17:00

料金:無料

場所:東京都小平市小川町1-736

交通:西武国分寺線鷹の台駅下車徒歩約20分。JR線国分寺駅(バス停:国分寺駅北入口)より西武バスにて「武蔵野美術大学」下車。(所要約25分)

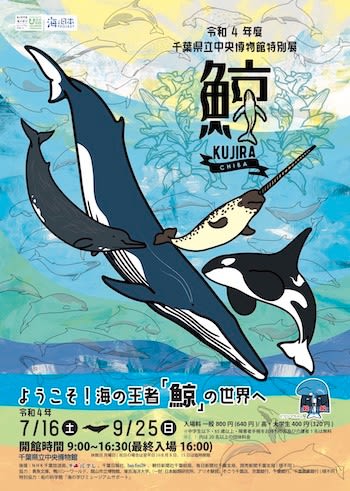

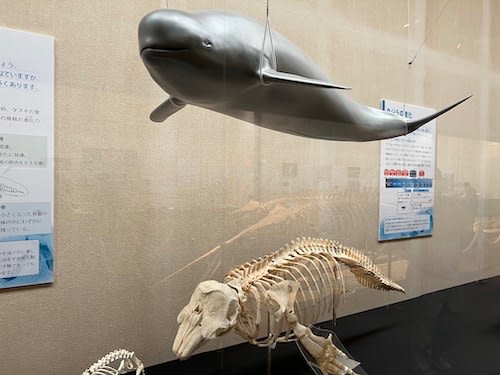

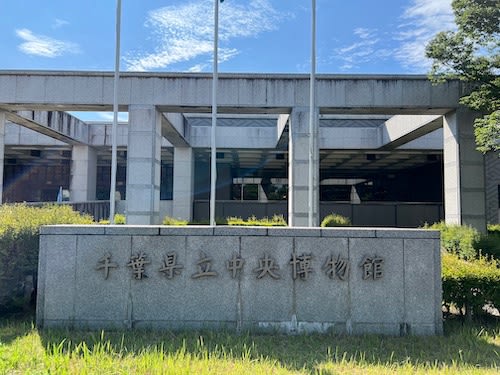

『特別展 鯨』 千葉県立中央博物館

『特別展 鯨』

2022/7/16~9/25

千葉県立中央博物館で開催中の『特別展 鯨』を見てきました。

約5000万年前に4本脚で地上を歩いていたクジラは、1000万年をかけて川や海などの水中生活に適応し、現在のようなすがたとなって人間の暮らしにも深く関わってきました。

そのクジラの進化や生態について探るのが『特別展 鯨』で、会場にはクジラの骨格をはじめ、さまざまな標本資料が公開されていました。

まず冒頭ではクジラの長い歴史をたどっていて、クジラの進化がわかる1/25の模型などが展示されていました。

それに続くのが現在のクジラの生態で、ハクジラとヒゲクジラの一生がパネルや資料にて紹介されていました。そのうちのハクジラは世界に76種生息していて、体長4メートル以下の種が多いものの、中にはマッコウクジラのオスのように16メートルに及ぶものもいました。

一方のヒゲクジラは約14種が生息していて、いずれも寿命が極めて長く、大型のシロナガスクジラでは100歳を超える個体も確認されました。シロナガスクジラの背骨やアカボウクジラの胃といった標本も興味深いかもしれません。

海に囲まれた千葉県には多くのクジラが生息していて、これまでに全国最多の35種ものクジラの存在が記録されてきました。そして縄文時代にまでさかのぼるほどクジラと人間の関係は古く、千葉に残る漁法や食文化、また信仰といった生活、文化遺産についても紹介されていました。

このほかではマッコウクジラなどの大型標本も目立っていたのではないでしょうか。また研究の結果、ニタリクジラから分けられた新たな種の存在など、最新の知見についても触れていました。

最後に千葉県中央博物館へのアクセスの情報です。最寄駅は京成千原線の千葉寺駅ですが、歩くと青葉の森公園を経由して約20分ほどかかります。

【#鯨展】世界のクジラ全種リストを公開しました‼️#デジタルミュージアム で全91種の #クジラ のリストを公開しました。和名、学名、英名の参照、分類群ごとに検索が可能で、千葉県で記録されている種の検索もできます。ぜひご覧ください🐳https://t.co/XrD7YM6uzu#千葉県立中央博物館 #鯨 pic.twitter.com/oIvqbjUDaF

— 千葉県立中央博物館 🐳7/16〜9/25 特別展「鯨」開催!🐋 (@chiba_chuohaku) July 21, 2022

よってバス停「中央博物館」から少し歩くものの、千葉駅東口からの京成バスが便利かもしれません。また近くには千葉市美術館も位置していて、バスはもちろん、シェアサイクルなどを利用すると比較的スムーズに行き来することができます。

第一、第二の企画展示室だけでなく、常設展示のスペースでも標本資料が公開されていました。お見逃しなきようにご注意ください。

一部資料の撮影も出来ました。9月25日まで開催されています。

『特別展 鯨』 千葉県立中央博物館(@chiba_chuohaku)

会期:2022年7月16日(土)~9月25日(日)

休室:月曜日(月曜日が休日の場合は開館し、次の平日が休館。)8月8日、15日は開館。

時間:9:00~16:30

*最終入館は16:00

料金:一般800(640)円、高校・大学生400(320)円、中学生以下無料。

*( )内は団体料金。

住所:千葉市中央区青葉町955-2

交通:京成千原線千葉寺駅より徒歩20分。JR千葉駅東口より7番乗り場から京成バス「千葉大学病院」、「南矢作」行きに乗り、「中央博物館」で下車。バス停より徒歩約7分。

『千葉市美術館コレクション選 特集:秋岡美帆』 千葉市美術館

『千葉市美術館コレクション選 特集:秋岡美帆』

2022/7/6〜10/2

千葉市美術館で開催中の『千葉市美術館コレクション選 特集:秋岡美帆』を見てきました。

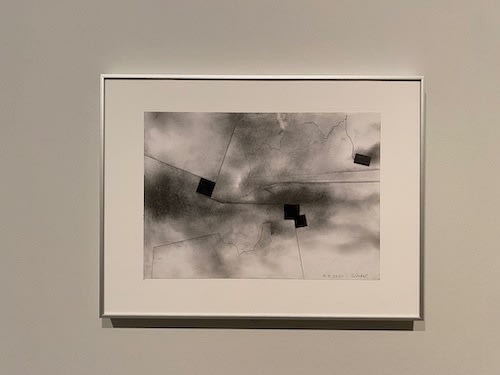

美術家の秋岡美帆(1952〜2018年)は、フィルムカメラで風景を撮影すると、NECOプリントと呼ばれる技法を取り込み、色彩豊かでかつ抽象性を帯びた独自のイメージを切り拓きました。

その秋岡の制作を紹介するのが『特集:秋岡美帆』で、昨年度に新たに寄贈、また寄託を受けた5点の作品が公開されていました。

秋岡美帆『そよぎ4-1』 1988(昭和63)年

まず目を引くのは、眩しいまでの緑が光を伴って揺らめいているような『そよぎ4-1』と題した作品で、日差しを受けた大きな楠をモチーフとしていました。

秋岡は1982年に大阪府池田市にて楠木に出会うと、以降12年にもわたって楠を被写体とした作品を手がけていて、まさに『そよぎ』の名が示すように、黄緑色の葉が風に靡いているような光景が広がっていました。

秋岡美帆『光の間 02-5-31-1』 2002(平成14)年

NECOプリントとは、ポジフィルムを電気信号に換え、エアブラシによって4色のインクを吹き付けていく印刷技法で、元々は屋外広告に用いられてきた技術でした。それを秋岡は美術の世界へと先駆的に取り入れると、楠といった樹木の影や木漏れ日などを被写体にして作品を制作していきました。

秋岡美帆『光の間 '98-7』 1998(平成10)年

いずれもスローシャッターやアウトフォーカスなどの技法により、抽象と呼べるようなイメージが開けていて、光と色に全身が包まれるかのような味わいが感じられました。

『千葉市美術館コレクション選 特集:秋岡美帆』展示風景

自然の美しく抽象的なかたちは、時に宇宙の天体を連想させるようで、幻想性すら帯びたイメージに心を奪われました。

橋口五葉『手拭持てる女』 大正9年(1920)/ 大正10年 (1921)完成

なお現在、常設展示室における『千葉市美術館コレクション選』では、『特集:田中一村 新収蔵作品を中心に/歌麿とその周辺/特集:橋口五葉』もあわせて開催されています。ここでは『アダンの海辺』を中心とする一村の作品や、『手拭持てる女』といった橋口五葉の素描や木版画を鑑賞することができます。*『特集:秋岡美帆』以外は7月31日まで。

毎月テーマを変える常設展、本日7/6(水)〜は《納涼美人図》をはじめとする歌麿作品の他、橋口五葉の豊かなスケッチや木版画を、現代美術コーナーでは版画と写真の分野で高く評価される秋岡美帆の2mを超える大型作品を展示。光学調査の結果を踏まえた田中一村特集は7/31まで。https://t.co/3L42erDeLT pic.twitter.com/S9MnzE6Cb8

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) July 6, 2022

10月2日まで開かれています。

『千葉市美術館コレクション選 特集:秋岡美帆』 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:2022年7月6日(水)〜10月2日(日)

休室:毎月第1月曜日(祝日の場合は翌日)、メンテナンス日。

時間:10:00~18:00。

*入場受付は閉館の30分前まで

*毎週金・土曜は20時まで開館。

料金:一般300(240)円、大学生220(170)円、高校生以下無料。

*( )内は30名以上の団体料金。

*企画展チケットにて観覧可。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

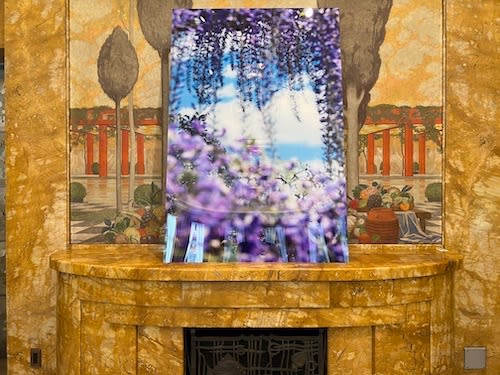

『蜷川実花「瞬く光の庭」』 東京都庭園美術館

『蜷川実花「瞬く光の庭」』

2022/6/25〜9/4

東京都庭園美術館で開催中の『蜷川実花「瞬く光の庭」』を見てきました。

2001年に第26回木村伊兵衛写真賞を受賞した蜷川実花は、これまで花や植物、または人物から風景など幅広いモチーフとした写真を手がけ、映像や映画監督としても作品を発表するなど多様に活動してきました。

その蜷川の花をテーマとした個展が『蜷川実花「瞬く光の庭」』で、2021年以降に撮影された植物の写真と映像作品が公開されていました。

まずアール・デコ様式の本館に展開するのが、色とりどりの花びらをつけた花や植物の写真で、いずれも明るい光に包まれるようにして捉えられていました。

この光を蜷川は「光彩色」と呼んでいて、梅や河津桜、ネモフィラなどの四季の花々の写真が広間や通路を抜けるごとに飾られていました。部屋を移動するごとに、四季の移ろいを追体験できるような構成といえるかもしれません。

いずれも公園や庭の花壇に咲いている花を捉えていて、いわゆる野生ではなく、人の手によって育まれたもののみを写し出していました。

そもそも花とは蜷川にとってデビュー前より写し続けている身近なモチーフでありながら、コロナ禍の中、改めて撮影した時の気持ちを「生まれたての気分で撮った。」とも語っていて、一連の写真には新たな方向性も示されているのもしれません。

まさにアール・デコの装飾と蜷川の花がコラボレーションする展示で、館内は花の楽園を体現したかのように美しく彩られていました。またいくつかの写真は窓に展示されていましたが、戸外の光や庭園の緑と作品の世界とが響き合うような光景も魅力的に思えました。

こうした本館に続くのが、新館にて公開された映像インスタレーション『胡蝶めぐる季節』でした。

これは蝶に誘われたながら四季の花々をめぐる光景を映した作品で、中に入って花の咲き誇る空間を体感的に味わうことができました。身体が花々に包み込まれていくような浮遊感も得られるのではないでしょうか。

同じく新館での「なぜに花を撮り続けるのか。」を語る蜷川のインタビュー映像も充実していて、「花を撮って動いた心を写真で伝えたい。」とする言葉が印象に残りました。

【開催中|蜷川実花 瞬く光の庭】本展への出品作品が多数掲載されている蜷川実花の新しい写真集『花、瞬く光』が好評発売中。光彩色がおりなす世界。光まとう花々の儚くも力強い美しさを写した夢のような写真集。お求めは当館ミュージアムショップ、またはオンラインにて。https://t.co/r0LtkGMxbt pic.twitter.com/ODOBSuUWsk

— 東京都庭園美術館 (@teienartmuseum) July 9, 2022

アール・デコの館に花の楽園が出現!『蜷川実花「瞬く光の庭」』展レポート | イロハニアート

一部展示室の撮影が可能でした。9月4日まで開催されています。

『蜷川実花「瞬く光の庭」』 東京都庭園美術館(@teienartmuseum)

会期:2022年6月25日(土)〜9月4日(日)

休館:月曜日。ただし7月18日(月・祝)は開館、7月19日(火)は休館。

時間:10:00~18:00。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1120)円 、大学生1120(890)円、中学生・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。

*第3水曜日のシルバーデーは当面中止。

住所:港区白金台5-21-9

交通:都営三田線・東京メトロ南北線白金台駅1番出口より徒歩6分。JR線・東急目黒線目黒駅東口、正面口より徒歩7分。

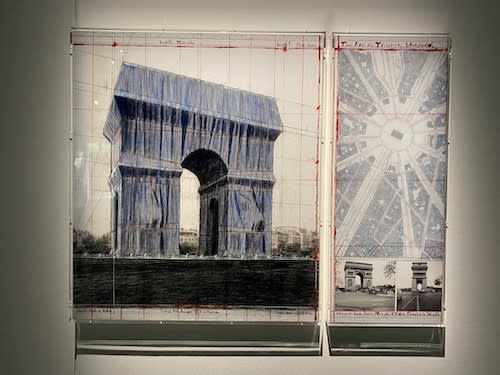

『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門"』 21_21 DESIGN SIGHT

『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門"』

2022/6/13~2023/2/12

21_21 DESIGN SIGHTで開催中の『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”』を見てきました。

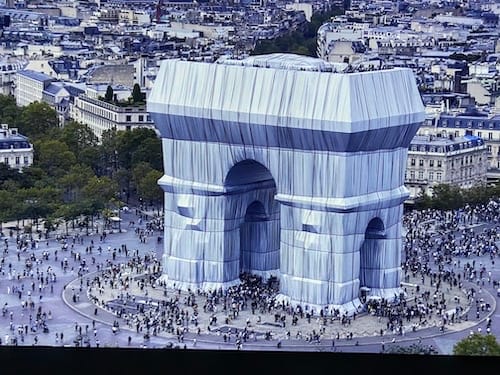

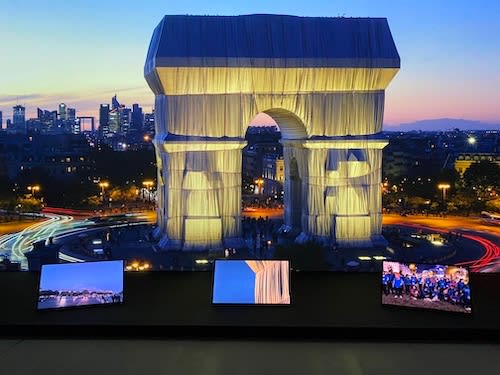

1961年に現代美術作家のクリストとジャンヌ=クロードが構想した「包まれた凱旋門」のプロジェクトは、実に60年の歳月をかけて2021年9月に実現しました。

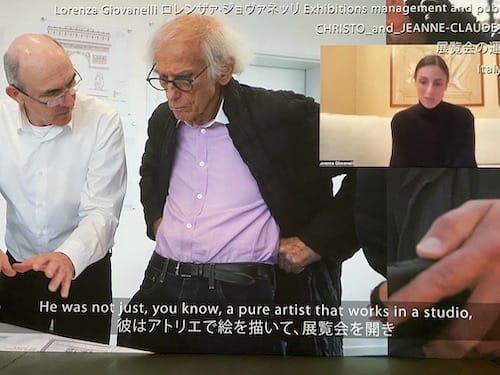

そのプロジェクトの構想から実現までをたどるのが『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”』で、会場には設営から公開時の記録映像をはじめ、プロジェクトのための模型やドローイングのレプリカなどが紹介されていました。

1935年6月13日、奇しくも同じ日に生まれたクリストとジャンヌ=クロードは、1958年にパリにて出会うとアーティストとしての活動をはじめ、1964年にはニューヨークにわたり、世界各地でさまざまなプロジェクトを手がけてきました。

そのうちの1つが「包まれた凱旋門」で、パリのシンボルであるエトワール凱旋門のすべてを文字通りに布で覆うというプロジェクトでした。そして2009年にジャンヌ=クロードが亡くなるも、クリストは創作を続けて、当初は2020年に実現する予定でした。

しかしコロナ禍によって延期となり、クリストも5月に世を去りますが、2人の遺志を受け継いだ多くの賛同者の協力のもと、2021年9月に完成しました。

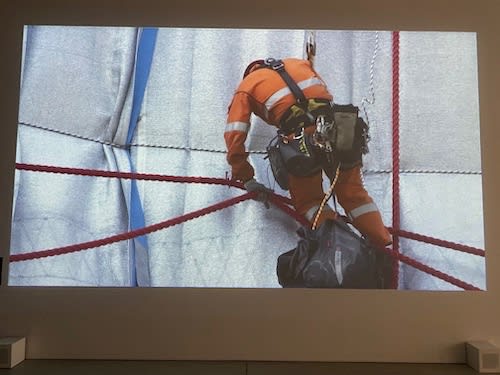

銀色のコーティングが施された25000平方メートルの青い布と、3000メートルもの赤いロープで包まれた「包まれた凱旋門」プロジェクトは16日間公開され、その光景を一目見ようと多くの人々が観覧に詰めかけました。

今回の展覧会ではプロジェクトの設営から完成時の様子が映像にて紹介されていて、どのように凱旋門が布に包まれ、人々が楽しんだのかを見ることができました。

とりわけ朝から晩へと変化する包まれた凱旋門の光景を目にしながら、現地の音声などが収録されたBGMを耳にしていると、あたかもパリへと誘われているような気分にさせられました。

またエンジニアや工事担当者、ディレクターらのインタビュー映像も充実していて、まさに「包まれた凱旋門」の裏側を伺い知ることもできました。

会場内にて展示された布やロープは、いずれも制作時に余ったもので、プロジェクトに使われたものと同じ素材で作られていました。

クリストとジャンヌ=クロードの人生の夢とも言える壮大なプロジェクトを追体験し得るような展覧会といえるかもしれません。

ギャラリー3の入口にもプロジェクトと同じ布が貼られていて、そちらは手で触ることも可能でした。布の感触を楽しむのも面白いのではないでしょうか。

【新着】一大プロジェクトの裏側が明らかに!『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門"』展 https://t.co/mCsdStvH9I

— Pen Magazine (@Pen_magazine) July 7, 2022

一大プロジェクトの裏側が明らかに!『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門"』展|Pen Online

撮影も可能です。2023年2月12日まで開催されています。

『クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門"』 21_21 DESIGN SIGHT(@2121DESIGNSIGHT)

会期:2022年6月13日(月)~2023年2月12日(日)

休館:火曜日。年末年始(12月27日~1月3日)。

時間:10:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:一般1200円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

*ギャラリー3は入場無料

住所:港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン・ガーデン内

交通:都営地下鉄大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅、及び東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩5分。

『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動』 町田市立国際版画美術館

『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった』

2022/4/23~7/3

町田市立国際版画美術館で開催中の『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動』を見てきました。

日本の戦後の学校教育においても広まった木版画は、さまざまな社会、文化的運動と関わりを持って発展していきました。

そうした戦後の版画と社会活動の変遷をたどるのが『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動』で、会場には実に400点もの版画や資料などが展示されていました。

日本の民間の版画運動の範となったのは、意外にも西洋ではなく中国で、1947年に魯迅が主導した中国の木刻と呼ばれる木版画でした。それが日本にて紹介されると、感銘を受けた人々が全国にて展覧会を開き、版画制作への熱意が高まっていきました。

1949年、中日文化研究所内に日本版画運動協会が設立されると、プロレタリア美術や風刺漫画に携わっていた版画家らが主導し、戦後の労働争議や平和運動、また反水爆運動といった社会的テーマを伴った版画を制作していきました。こうした運動にはプロの作家だけでなく、アマチュアも多く参加しました。

一方で生活や教育の中で版画を実践していこうとしたのが、日本版画運動協会のメンバーだった大田耕士により、平塚運一や恩地孝四郎らの協力を得て設立した日本教育版画協会でした。

ここでは生活版画と銘打ち、作文教育とも組み合わせながら版画教育を進めていて、日本版画運動協会のメンバーも関わっては身近な場で起こった問題などをテーマとした作品を制作していきました。

小林喜巳子『グスコーブドリの伝記』 1968年

1950年代半ばに欧米の抽象表現が席巻すると、美術館の主流から具象やリアリズムが外れ、ルポルタージュ絵画などの機運も下火になりました。すると協会に加わっていた作家の多くも社会運動や政治と距離を持つようになり、1956年には日本版画運動協会の組織的な活動が休止しました。

油井正次『牛と共に』 1986年

とはいえ、作家の中には日雇い労働者や被爆者に取材したり、当時の公害問題から明治時代の足尾銅山鉱毒事件をテーマとするなど、それぞれのライフワークともいえるような作品も制作されていきました。

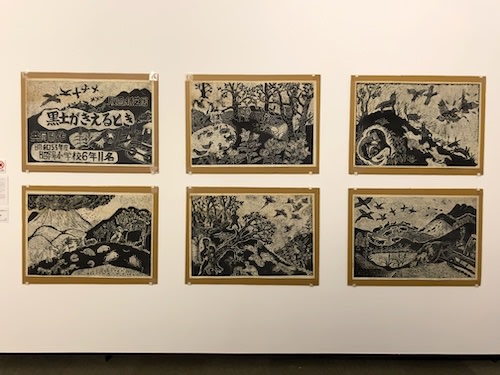

青森県上北郡六戸町立昭陽小学校6年生11名『黒土がきえるとき』 1978年

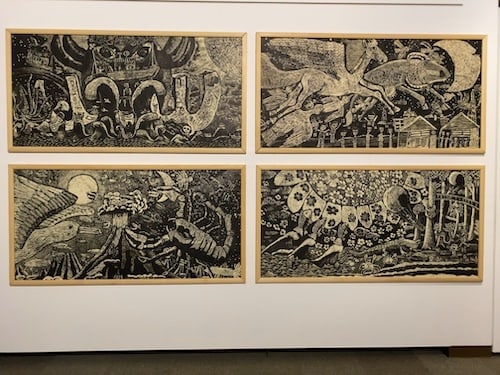

ラストを飾る子どもたちが協同して制作した版画も見応え十分ではないでしょうか。日本版画教育協会のさまざまな草の根の版画普及運動の成果、1961年に実施された文部省学習指導要領に版画を作ることが奨励されると、日本全国の子どもたちが学校で版画を作るようになりました。

青森県上北郡横浜町立豊栄平小学校烏帽子平分校4〜6年生『私達の村』 1957年

60センチから180センチのベニヤ板の大きさによる共同制作の作品の多くは、数ヶ月から半年をかけて作られていて、計画や主題なども小学校の高学年から中学生たちが主体となって練りました。

神奈川県川崎市東大島小学校版画クラブ6年生13名『工場』 1968年

ここには日本教育版画コンクールの受賞作を中心に、東京、神奈川、青森、石川の各県にて制作された大型作品が並んでいて、工場や動物園、それに駅前といったリアルな風景から村の生活、さらにはファンタジックな要素が加わる版画などを見ることができました。

東京都東久留米市神宝小学校卒業生有志23名『森は生きている』 1999年

東京都東久留米市神宝小学校卒業生の有志による『森は生きている』と題した版画は、子どもたちが平和をテーマに作品を作るキッズゲルニカ・プロジェクトによるもので、生命の木を中心にさまざまな生き物や天使らが集うすがたを巨大な画面にて表現していました。まさに展覧会のハイライトを飾るにふさわしい大作といえるかもしれません。

青森県八戸市湊中学校養護学級約14名『虹の上をとぶ船・総集編』 1975年

日本の戦後の2つの版画運動を軸に、さまざまな版画家の作品を並べつつ、社会との関わりや教育のあり方についても丹念に検証していて、質量ともに大変に充実していました。

『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動』展示風景

第5章以降の一部作品の撮影が可能でした。(本エントリに掲載した写真はすべて撮影OKの作品。)

\\会期終了まであと3日//数十年前の小中学生が共同制作した作品集。以前の投稿で、その作品を使った朗読動画を2本配信しました。80を超える冊子群は、頁を繰るとそれぞれに豊かな世界が広がっています。「#彫刻刀が刻む戦後日本」展は今週末7/3(日)まで開催しています! https://t.co/DEI3FuxL7F pic.twitter.com/KfnVlBojS8

— 町田市立国際版画美術館(町田市公式) (@machida_hanbi) June 30, 2022

会期末を迎えました。巡回はありません。7月3日まで開催されています。*一番上の作品は『森は生きている』(部分)

『彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった』 町田市立国際版画美術館(@machida_hanbi)

会期:2022年4月23日(土)~7月3日(日)

休館:月曜日。

料金:一般900(700)円、高校・大学生450(350)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~17:00。

*土日祝日は17:30まで。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:東京都町田市原町田4-28-1

交通:JR横浜線町田駅ターミナル口より徒歩約12分。小田急線町田駅東口より徒歩約15分。企画展開催中の土曜・日曜・祝日は無料送迎バスあり。(定員10名)

| « 前ページ | 次ページ » |