都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『江口寿史イラストレーション展 彼女』 千葉県立美術館

『江口寿史イラストレーション展 彼女-世界の誰にも描けない君の絵を描いている』

2022/10/29~2023/1/15

千葉県立美術館で開催中の『江口寿史イラストレーション展 彼女-世界の誰にも描けない君の絵を描いている』を見てきました。

1956年生まれの漫画家、江口寿史は、『すすめ‼パイレーツ』や、『ストップ‼ひばりくん!』といった作品で人気を博すと、その後、雑誌の表紙や挿画、装幀本、それに商品広告などを手がけ、イラストレーターとしても長く活躍してきました。

その江口の描いた女性のモチーフに着目したのが『江口寿史イラストレーション展 彼女』で、会場には初期から新作までの原画や複製など500点もの作品が公開されていました。

まず冒頭では、江口が本の表紙などに描いた女性をインクジェットプリントにてカンヴァス上へ引き出した作品が展示されていて、リキテンスタイン風のひばりくんやウォーホルの絵画を連想させるカウガールなどを見ることができました。

こうした作品の例からしても、江口の色彩や構図のルーツに、1960年代のポップアートがあることが指摘されていて、大衆的な日用品や流行に目を向ける江口のセンスなども伺い知ることができました。

これに続くのが江口が40年間あまりにわたって描いたイラストの原画、および出力原画で、雑誌、単行本カバーをはじめ、熊本地震の復興イラストやデニーズのメニューといった実にさまざまな作品が並んでいました。

創刊から現在まで70枚以上を手がけ、今後も毎シーズン制作されるという季刊『リアルワインガイド』は、江口のイラストレーションとしては最長のシリーズで、いずれもワインボトルを手にした女性などが鮮やかな色彩をもって表現されていました。

この『リアルワインガイド』のように、江口のイラストには時代における若い女性のファッションなどが巧みに描きこまれていて、音楽といった流行も見事に取り込んでいました。それこそ現代の美人画、風俗画とも呼べるのかもしれません。

江口のキャリアの原点とも言える、『すすめ‼パイレーツ』の扉絵イラストも見どころではないでしょうか。熊本県生まれの江口は、10代を千葉県にて過ごしていて、『すすめ‼パイレーツ』も同県を舞台にしていました。

漫画家、江口寿史の個展で見たい、45年にわたって描き続けた「彼女」|Pen Online

最終入館時間が16時、閉館が16時半です。少し早めに閉まります。お出かけの際はご注意ください。

漫画家、江口寿史の個展で見たい、45年にわたって描き続けた「彼女」https://t.co/75BBGg4AtE 千葉県立美術館で開催中の『江口寿史イラストレーション展 彼女』では、かけがえのない人としての意味を込めて呼ぶ「彼女」、つまり様々な女性に焦点を当てて漫画やイラストの原画などを紹介している。 pic.twitter.com/rdl1WiZB89

— Pen Magazine (@Pen_magazine) November 15, 2022

会場内の撮影も可能です。2023年1月15日まで開催されています。*写真はすべて『江口寿史イラストレーション展』展示作品、および展示風景。

『江口寿史イラストレーション展 彼女-世界の誰にも描けない君の絵を描いている』 千葉県立美術館(@chiba_pref_muse)

会期:2022年10月29日(火)~2023年1月15日(日)

休館:月曜日。但し月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館。年末年始(12月28日〜1月4日)。

時間:9:00~16:30。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、高校・大学生250(200)円、中学生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約10分。

『おいしいボタニカル・アート』 SOMPO美術館

『おいしいボタニカル・アート 食を彩る植物のものがたり』

2022/11/5~2023/1/15

SOMPO美術館で開催中の『おいしいボタニカル・アート 食を彩る植物のものがたり』を見てきました。

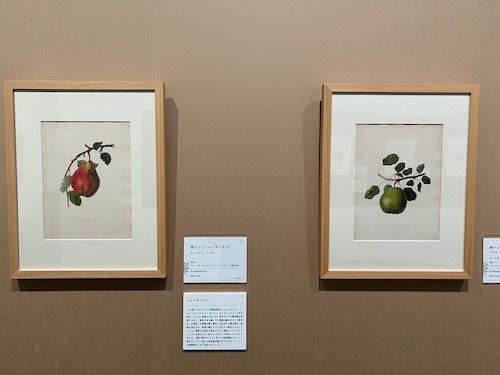

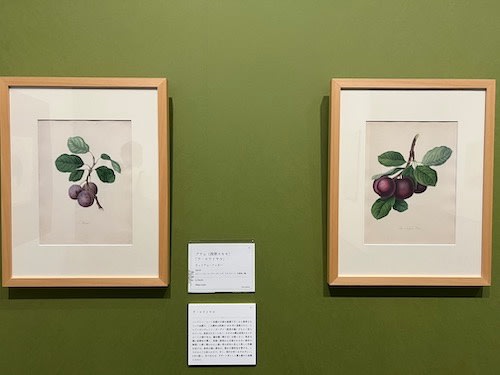

ウィリアム・フッカー『ポモナ・ロンディネンシス』

古代ギリシアにさかのぼり、18世紀から19世紀にはイギリスをはじめ、ヨーロッパ各地で盛んに描かれたボタニカル・アートには、多くの食にまつわる植物もモチーフとして取り上げられました。

ウィリアム・フッカー『ポモナ・ロンディネンシス』

そうしたボタニカル・アートからイギリスの食文化を紹介するのが『おいしいボタニカル・アート 食を彩る植物のものがたり』で、ロンドンのキュー王立植物園の協力のもと、食用の植物を描いた作品などが公開されていました。

まずプロローグではボタニカル・アートに先立ち、食にまつわる絵画などが並んでいて、とりわけ繊細なタッチと瑞々しい水彩にてひまわりの咲く野を描いたジョージ・サミュエル・エルグッドの『ヒマワリ』に心を引かれました。

それに続くのがジャガイモやトウモロコシ、それにトマトといった野菜のボタニカル・アートで、単に作品を並べるだけでなく、それぞれの野菜がどのような経緯を辿ってイギリスへと入り、また食されていったのかについても細かに説明していました。

そのうち南アメリカのアステカを原産とするジャガイモは、16世紀にスペインを介して伝わったものの、芽や茎や葉に有毒な成分が含まれていることが周知されず、多くの食中毒を引き起こしてしまいました。そのために人々に忌避されてしまい、普及には長い時間がかかりました。

ウィリアム・フッカー『ポモナ・ロンディネンシス』

ロンドン園芸協会のお抱えの画家である、ウィリアム・フッカーの代表作『ポモナ・ロンディネンシス』が魅惑的と言えるかもしれません。「ロンドンの果物」を意味する同連作は、リンゴやモモなどの果物を植物学的に正確にでかつ生き生きと描いていて、まさに「おいしいボタニカル・アート」と呼べるような表現を見ることができました。

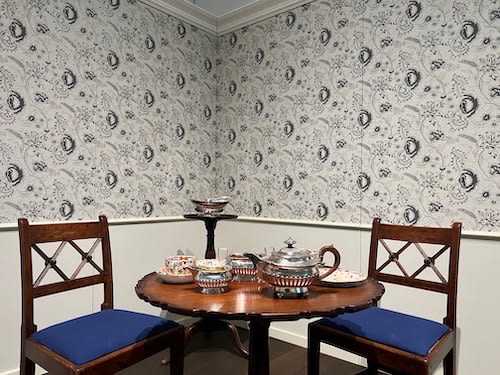

18世紀末から19世紀初頭のティー・セッティング 中期ジョージ王朝様式から摂政様式

茶やコーヒー、またチョコレートや砂糖、それにアルコールにまつわるボタニカル・アートも充実していて、茶やコーヒーに関しては食卓を飾るティー・セットなどもあわせて展示されていました。ミントンやウェッジウッドといった器好きにも嬉しい内容と言えるかもしれません。

アーツ・アンド・クラフツ運動の時代の喫茶文化

ボタニカル・アートそのものの展示は珍しいことではないかもしれませんが、食にテーマを絞り、そこからイギリスの歴史や文化を引き出した好企画ではないでしょうか。海外より多くの植物がもたらされ、それが食材としてイギリスの人々に食されるプロセスを知ることができました。

ウィリアム・フッカー『ポモナ・ロンディネンシス』

イロハニアートにも展示の見どころについて寄稿しました。

おいしいボタニカル・アート | 見どころは? | イロハニアート

ヴィクトリア朝のダイニング・テーブル・セッティング

一部の展示スペース、作品の撮影も可能です。

🍇ボタニカルアートの世界へ🍋ボタニカル・アート、みなさん見たことはありますか?よく見ると葉脈やツル、種などが緻密に書き込まれ、見慣れた果物や植物とは違った姿のように感じるかも?!ボタニカルアート展はSOMPO美術館にて開催中です!https://t.co/NSlq9aqrdp

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) November 18, 2022

2023年1月15日まで開催されています。

『おいしいボタニカル・アート 食を彩る植物のものがたり』 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2022年11月5日(土)~2023年1月15日(日)

休館:月曜日。但し1月9日は開館。12月29日~1月4日は休館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1600)円、大学生1000(1100)円、高校生以下無料。

※( )内は電子チケット「アソビュー!」での事前購入料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

『ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク』 たばこと塩の博物館

『ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク』

2022/9/10~12/25

たばこと塩の博物館で開催中の『ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク』を見てきました。

ヨーロッパで誕生し、主に喫煙に使われた着火具のライターは、時に意匠を凝らした銘品も作られ、愛好家の目を楽しませてきました。

そうしたライターの魅力を紹介するのが『ヴィンテージライターの世界』で、会場ではライターの前身である着火具をはじめ、ダンヒルやエバンスなどのメーカー品、またはユニークなテーブルライターなど約200点が公開されていました。

左:「マッチレス・シガーライター」 1890年代 右:「セミオート式ヒューズライター」

最初は1920年代にオイルタイターが普及するまでの歩みを紹介していて、オイルライター以前の着火具やさまざまな仕組みのライターを見ることができました。

右:「ルミナスライター」 フランス 19世紀後半

ここで面白いのは実に多様な着火方法で、紙火薬を用いた「マジック・ポケットランプ」や電解液を使った「ルミナスライター」、さらにはコイルに電気を流して電熱で着火させるライターなどに目を引かれました。

「アクアリウム」シリーズ ダンヒル 1940年代

1920年代の欧米においてオイルライターが普及しはじめると、単に着火具としてだけでなく、装身具や調度品としての外観も重要視されるようになりました。また工作機械の導入などによる技術の進展により、金工品の量産化が可能となると、金工品や服飾品のメーカーが次々とライターの製造に乗り出しました。

「オート式ポケットライター」 エバンス アメリカ合衆国 1930〜50年代

そして1950年代にかけてはアール・デコの影響も強く受けるようになり、幾何学的なデザインを取り入れたライターも作られるようになりました。

「デキャンタ」、「クイーン・アン」、「メルローズ」ほか ロンソン アメリカ合衆国 1930〜50年代

アメリカの金工品メーカーのロンソンは、当初ブックエンドや置き時計などを手がけていたものの、のちにオイルライターの事業に参画し、「バンジョー」などのヒット作を生み出しました。

「インペリアル・イースターエッグ風テーブルライター」 エバンス アメリカ合衆国 1940〜50年代

またレンブラントの「夜警」の図入りのテーブルライターや、ロシアのインペリアル・イースターエッグを模したテーブルライターといったにユニークな造形を用いるものも少なくありませんでした。

「ビュー・ライター」 スクリプト 1950年代

第二次世界大戦下においてアメリカ軍の「ジッポー」など、兵士の携帯品としてライターが定着する一方、金属は重要な物資でもあったため、製造に制約がかかることがありました。また1960年以降はガスライターが普及し、簡便な着火方式も開発されると、ライターはより多くの人々に使われるようになりました。

「電話機造形ライター」 日本

ラストの「ライター珍品奇品」の展示も面白いのではないでしょうか。それらは一体どこから火がつくのか見当もつかないものや、そもそもライターに見えないような造形など、驚くほどバラエティに富んでいました。

左:「ろうそく造形ライター」 カシーエ 右:「飛行機造形ライター」

まるで宝飾品やミニチュア、それにフィギュアを思わせるものなど、実に多種多様なライターに見入りました。

終戦直後の日本製ライター第二次世界大戦後、日本は日用品製造の輸出で復興をはかりました。なかでもライターは、軍需用に保有された金属を転用でき、復興期に好適な製品でした。輸出されたライターは、海外の観光地でお土産として売られるなど、手軽な廉価品として人気を伸ばしていきました。 pic.twitter.com/E9WYpTHzqj

— たばこと塩の博物館公式 (@tabashio_museum) November 8, 2022

撮影も可能でした。12月25日まで開催されています。

『ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク』 たばこと塩の博物館(@tabashio_museum)

会期:2022年9月10日(土)~12月25日(日)

休館:月曜日。但し9/19、10/10は開館。9月20日(火)、10月11日(火)。

時間:10:00~17:00。*入館は16時半まで。

料金:一般・大人100円、小・中・高校生50円。

住所:墨田区横川1-16-3

交通:東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅より徒歩8分。都営浅草線本所吾妻橋駅より徒歩10分。東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成線・東武スカイツリーライン押上駅より徒歩12分。

『琳派の花園 あだち』 足立区立郷土博物館

『琳派の花園 あだち』

2022/10/9~12/11

足立区立郷土博物館で開催中の『琳派の花園 あだち』を見てきました。

江戸琳派の酒井抱一や鈴木其一の周辺には、現在の足立区と千住にて活動した絵師たちが多く存在しました。

そうした足立と千住における琳派の系譜をたどるのが『琳派の花園 あだち』で、江戸時代後期から明治時代にかけて描かれた約70点の作品が公開されていました。

村越其栄『秋草図屏風』 江戸時代後期

まずプロローグでは「琳派の花園」と題し、ともに千住を拠点とした絵師、村越其栄や子の向栄といった屏風絵が展示されていて、とりわけたらし込みを駆使して秋の草花を可憐に描いた其栄の『秋草図屏風』に魅せられました。

村越向栄『四季草花人物図屏風』 明治時代

其一の弟子である其栄は、下谷より千住に移ると寺子屋を営みながら絵師として活動していて、琳派の画風を受け継いだ草花図などを多く描きました。また向栄は明治時代に活動した其栄の子で、父から譲り受けた琳派の画法にてさまざまな作品を制作しました。

1800年頃、千住の地で建部巣兆を中心とした俳諧のグループが作られると、当時下谷に住んでいた抱一とも親交を深め、谷文晁や亀田鵬斎らも加わり、千住と下谷の俳人らの交流が生まれました。

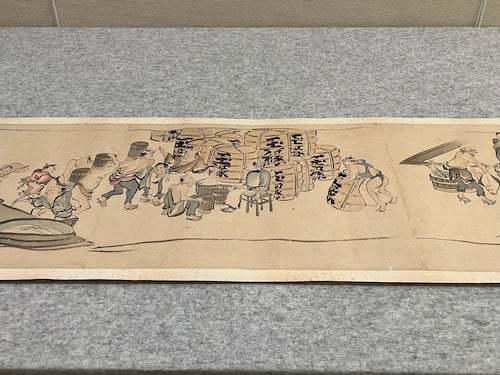

亀田鵬斎、酒井抱一、大田南畝、谷文晁 他『高陽闘飲図巻』 江戸時代 文化14(1817)年頃

こうした関わりを伝えるのが2度にわたって開かれた「千住酒合戦」で、抱一や文晁、それに大田南畝らの合作である『高陽闘飲図巻』には、酒量を競っている場面や賓席の文人たち、また酒や料理を準備する人々といった酒合戦の様子が描かれました。

其一も抱一と同様、千住の文人と交流を深めていて、其栄の時代には千住の絵師たちも掛軸や摺物を多く手がけるなど一つの成熟期を迎えました。

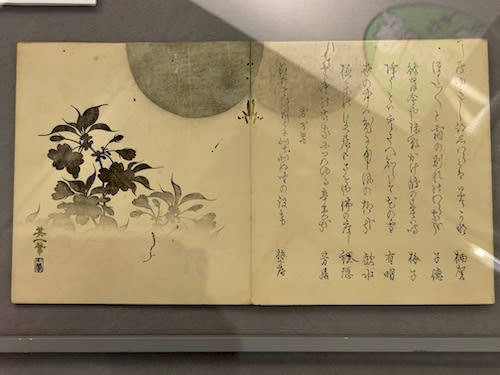

『関屋里元追善集』 江戸時代 天保3(1832)年

千住の文人、関屋里元の死を悼み、ゆかりの人々が絵を詩を寄せた追善集には、其一も加わっていて、墨のグラデーションを巧みに用いた夜桜の絵を見ることができました。

村越向栄『八橋図屏風』 明治時代

明治時代に活動した向栄は、千住の教育者や町絵師として地域と深く関わると、光琳派と呼ばれた酒井道一らと会を結成するなど明治画壇でも頭角を現しました。そして千住では向栄を中心に、有力者が美術品を持ち寄って展覧会を開くなどして活動しました。

村越向栄『月次景物図』 明治時代

向栄の『月次景物図』とは、抱一の手がけた十二ヶ月図花鳥図の系譜を受け継いだもので、花鳥に加えて京都や日光といった風景も描きました。こうした作品は千住の名家に飾られては、大切に引き継がれ、今に残されてきました。

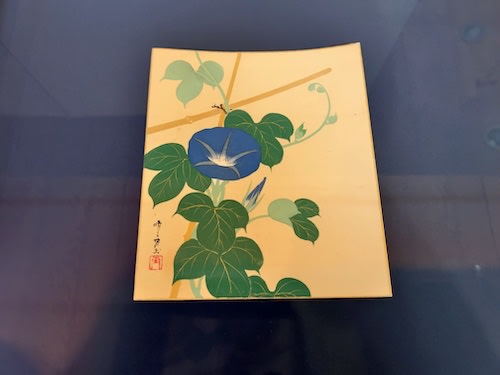

中野其玉『朝顔図』 明治32(1899)年

千住ゆかりの人物で、其一の孫弟子である中野其玉の『朝顔図』も魅惑的ではないでしょうか。琳派の画風を踏襲し、朝顔の咲く様子を鮮やかな色彩をもって描いていました。

『琳派の花園 あだち』展示風景

足立区では2010年より文化遺産調査を行いながら、千住や足立での琳派の活動を紹介していて、これまでにも『千住の琳派 - 村越其栄・向栄父子の画業』(2011年)や『美と知性の宝庫 足立ー酒井抱一・谷文晁とその弟子たち』(2016年)などで作品を公開してきました。

左:田中抱二『牡丹図』 江戸時代後期〜明治時代

今回の展覧会でも最新の知見を交え、琳派と千住の関係を丹念に紐解いていたのではないでしょうか。解説や資料の多く掲載されたカタログも充実していました。

一部を除き、撮影も可能です。12月11日まで開催されています。

『琳派の花園 あだち』 足立区立郷土博物館

会期:2022年10月9日(日)~12月11日(日)

休館:毎週月曜日。但し月曜が休日の場合は開し、翌火曜は休館。

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人(高校生以上)200円、団体(20名以上)100円。

*70歳以上は無料。

*毎月第2・第3土曜日は無料公開日。

場所:足立区大谷田5-20-1

交通:JR亀有駅北口から東武バス八潮駅南口行、足立郷土博物館下車徒歩1分。もしくは東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。東京メトロ千代田線綾瀬駅西口から東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。駐車場有。

『ピカソのセラミック-モダンに触れる』 ヨックモックミュージアム

『ピカソのセラミック-モダンに触れる』

2022/10/25~2023/9/24

ヨックモックミュージアムで開催中の『ピカソのセラミック-モダンに触れる』を見てきました。

第二次世界大戦後、60歳を超えたピカソは、パリから南フランスへと拠点を移すと、同地の陶器職人らと協働しながらセラミックの作品の制作をはじめました。

そうしたピカソのセラミックをモダンの観点から読み解くのが『ピカソのセラミック-モダンに触れる』で、キュビスム的なデザインからメタモルフォーズ、さらにダンスを表した作品などが展示されていました。

まず冒頭ではキュビスム的な静物やモチーフをカモフラージュしたようなセラミックが並んでいて、まるで魚を皿に並べた様子を描いたような作品に目を奪われました。

それらはどこか古代の遺物を思い起こさせるプリミティブな雰囲気をたたえていて、魚のかわいらしい表現にも心を引かれました。

メタモルフォーズ的なセラミックも面白いかもしれません。そのうち地中海を泳ぐ魚を4面に配した作品からは、あたかも魚が水の中でぐるぐると回遊する光景が浮かび上がっていて、ピカソの遊び心も垣間見ることができました。

『仮面をつけた顔』はピカソの意図かどうかは別に、セラミック制作の際に生じるひび割れが作品に面白い効果をあげていて、コミカルな仮面の表情にも魅力を感じました。

ピカソがマティスを参照し、踊り子をデフォルメしたようなダンスのセラミックも楽しいのではないでしょうか。ピカソが踊り子をいわば記号化し、新たに再解釈して表現したすがたに見入りました。

現在、上野の国立西洋美術館の『ピカソとその時代』(2023年1月22日まで)でもピカソの絵画が多数公開されていますが、あわせて見るのも楽しいかもしれません。

常設展示、およびフォトスポットを含め、私的利用に限り作品の撮影もできました。

なお美術館はヨックモック青山本店と同じ南青山に位置しますが、店舗と同じ場所ではありません。

表参道駅より骨董通りを経由、あるいは青山学院大学側から六本木通り方面の住宅街へ進むと建物が見えてきます。初めてお出かけの際は公式サイトの地図をご確認ください。

私も初めて出向きましたが、暗い地下と2階の明るい開放的な空間の対比、ないし邸宅にお邪魔したような落ち着いた雰囲気が印象に残りました。

また鑑賞したのちは、中庭に面したカフェでミニャルディーズをいただきながら、のんびりと時間を過ごすことができました。

2023年9月24日まで開催されています。*写真は『ピカソのセラミック-モダンに触れる』展示作品、および館内風景。

『ピカソのセラミック-モダンに触れる』 ヨックモックミュージアム

会期:2022年10月25日(火)~2023年9月24日(日)

休館:月曜日・年末年始。

*ただし月曜日が祝日の場合は開館。

料金:一般1200円、大学・高校・中学生800円、小学生以下無料。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

住所:港区南青山6-15-1

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口から徒歩9分。

『特別企画「未来の博物館」』 東京国立博物館 本館特別3室・特別5室、東洋館エントランス

『特別企画「未来の博物館」』

2022/10/18~12/11

最先端のデジタル技術を用い、新たな日本美術の鑑賞体験を提供する『特別企画「未来の博物館」』が、東京国立博物館の本館特別3室、特別5室、および東洋館エントランスにて開かれています。

まず本館1階の特別5室では「時空をこえる8K」と題し、法隆寺の夢殿や国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」を高精細な映像で紹介していて、幅13メートルの大画面を用いた夢殿の映像では、実際に奈良の斑鳩へと訪ねたかのような臨場感を得ることができました。

このうち夢殿では、長く秘仏とされてきた夢殿本尊である救世観音を大きくアップし、通常見ることのできない細部までを明らかにしていて、仏像の精緻な意匠に見入りました。

それに救世観音の造仏当時のすがたを復元して見せる映像も興味深いのではないでしょうか。8Kや3DCG技術の映像は想像以上に鮮やかでした。

この夢殿に次が国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」の映像展示で、絵画を高精細映像として映しながら、「食と享楽」、「美と芸能」、「歴史と文化」といった各テーマのもと、料理研究家の土井善晴氏や落語家の林家正蔵氏などの6人のナビゲーターが見どころを紹介していました。

大きくクローズアップされた舟木本にも迫力がありましたが、各ナビゲーターのソフト語りによって、屏風の世界がより親しみやすく感じられたかもしれません。

これに続くのが、重要文化財の「遮光器土偶」や「能面 小面」といった3件の文化財を8Kモニターに映した「デジタル ハンズオン・ギャラリー」で、単に見るだけでなく、回転させたり、色を変えたりできるなど、通常とは異なった鑑賞体験をすることができました。

本館の特別3室では「四季をめぐる 高精細複製屏風」として、「花下遊楽図屏風」、「納涼図屏風」、「観楓図屏風」、「松林図屏風」の4件の国宝の複製屏風が公開されていて、四季の風景などがプロジェクションマッピングにて投影されていました。

ここでは1件1件の国宝屏風が順番にプロジェクションマッピングに映されていて、例えば「松林図屏風」では雪が舞い、「観楓図屏風」では鳥が羽ばたき水面が揺れる光景などを楽しむことができました。またぼんやりと月明かりに染まる「納涼図屏風」も情緒豊かに思えました。

3つ目の会場である東洋館エントランスでは「夢をかなえる8K」として、8Kの高精細画像を用いたオリジナルのアプリケーションと操作デバイスによる2つの展示が行われていました。

まず「ふれる・まわせる名茶碗」とは、「黒楽茶碗 銘 尼寺」や「志野茶碗 銘 振袖」などとかたちと重さも同じ茶碗型ハンズオンコントローラーを動かし、モニター上にて高精細画像を好きな角度から楽しむことができるもので、普段触れない茶碗の重さなどを確かめながら、連動して動くモニターの様子に目を引かれました。

また「みほとけ大調査」では、懐中電灯型の操作デバイスで仏像を照らすと、120インチモニター上の仏像の細部が浮かび上がる仕組みになっていて、「菩薩立像」などの部分を解説とともに鑑賞することができました。

本日より、当館所蔵品を元に制作したデジタルコンテンツ、複製などで構成する体験型の展覧会、特別企画「#未来の博物館」が開幕します。本展ではデジタル技術と高精細複製品を使って、新しい日本美術の鑑賞体験を実現。本館特別3室、特別5室、東洋館エントランスで12/11まで。https://t.co/lwWWS55llv pic.twitter.com/TLi7yf2zpU

— 東京国立博物館(トーハク) 広報室 (@TNM_PR) October 18, 2022

いずれの新たな鑑賞体験をもたらしながら、実物を見る際に気づきを与えるようなコンテンツだったのではないでしょうか。随時、東博にて公開される本物とあわせて見るのも楽しいかもしれません。

総合文化展観覧料、及び特別展の観覧料(当日に限る)にて体験することができます。

12月11日まで開催されています。

『特別企画「未来の博物館」』 東京国立博物館 本館特別3室・特別5室、東洋館エントランス(@TNM_PR)

会期:2022年10月18日(火) ~12月11日(日)

休館:月曜日

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生500円、高校生以下無料。

*総合文化展観覧料。開催中の特別展観覧料(観覧当日に限る)でも観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

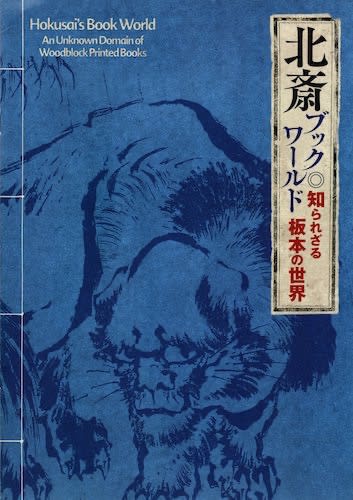

『北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―』 すみだ北斎美術館

『北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―』

2022/9/21~11/27

すみだ北斎美術館で開催中の『北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―』を見てきました。

1枚摺の浮世絵は、元々、板木に文字や挿絵を彫って摺ったものを本に仕立てた板本(版本)から、次第に絵のみが独立したと言われてきました。

そうした板本に着目したのが『北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―』で、会場には北斎や門人たちの制作した板本が約110点ほど公開されていました。

冒頭では、板本の形態や板木、また内容による分類など、板木の基礎的な知識を解説していて、そもそも版本とは一体どのようなものであるのかについて知ることができました。例えば、上小口、版心といった、板本の各部の名称なども意外と知られていないかもしれません。

続いては板本に関して幾つかのトピックから見どころを紹介していて、文字や絵を囲む枠である匡郭から絵が飛び出した蹄斎北馬の『千代曩媛七変化物語』(巻之五)といった迫力ある作品を見ることができました。

本図は雨降る夕方の場面が描かれた挿絵。懐中電灯のように使う江戸時代の道具・龕灯(がんどう)による光と闇を、薄墨(うすずみ)と濃墨(こずみ)を使い、ドラマチックに表現しています🔦

— すみだ北斎美術館 (@HokusaiMuseum) October 23, 2022

光の当たっていない着物の部分は、薄墨を重ねてやや濃くするなど、手がこんでいます。#北斎ブックワールド pic.twitter.com/EjZYHIuJy1

初摺と後摺の比較も興味深い内容といえるかもしれません。葛飾北斎の『飛騨匠物語』では、初めに夢の中の夫たちの背景を濃墨にして、寝ている現実の姫君と対比させているのに対し、後摺では濃墨が省かれていて、いわば簡略化された表現がとられていました。このように後摺は手間をかけないで制作することが多かったとのことでした。

今回の展示で最も面白かったのは、板本が作られていた江戸時代、当時の所蔵者や読者の痕跡についても紹介していることで、入手した嬉しさのあまりに書き込みした北尾政演の『百人一首 古今狂歌袋』や、悪役の部分の顔を擦り潰してしまった柳斎重春の『秋葉霊験 絵本金石譚』(後編 六)に目を奪われました。

さらにイチョウに防虫効果があるとされていたことから、袋とじの内側にイチョウの葉を挟んだ板本や、貸本屋に対して文句をつけるような落書きを記したものなど、所蔵者や読者が板本に残した書き込みなどを通して、江戸時代の人々の息吹を感じることができました。

ラストでは板本の優品と題し、色彩鮮やかな板本を紹介していて、とりわけ月明かりの波の面に銀摺を施した魚屋北溪の『三都廼友会』には見惚れました。

ともすれば地味とも受け止められがちな板本の見どころをうまく引き出した好企画だったのではないでしょうか。「ここに注目」とするパネルでの解説も大変親しみやすく、かつ充実していた上、展覧会にあわせて刊行されたリーフレットもとても良く出来ていました。今後の板本や浮世絵の鑑賞に際して大いに有用となりそうです。

葛飾北斎『遊女図』高精細複製画(原画:フリーア美術館) *展示室外。撮影が可能でした。

10月25日より後期展示がスタートしました。出展作品などは公式サイトにてご確認ください。

「北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―」作品リスト(PDF)

前期:9月21日(水)~10月23日(日)

後期:10月25日(火)~11月27日(日)

11月27日まで開催されています。おすすめします。

『北斎ブックワールド ―知られざる板本の世界―』 すみだ北斎美術館(@HokusaiMuseum)

会期:2022年9月21日(水) ~11月27日(日)

休館:月曜日。但し10月10日(月・祝)は開館し、10月11日(火)は休館

時間:9:30~17:30(入場は17:00まで)

料金:一般1000円、大学・高校生・65歳以上700円、中学生300円。小学生以下無料。

*団体受付は中止。

*観覧日当日に限り、AURORA(常設展示室)、常設展プラスも観覧可。

住所:墨田区亀沢2-7-2

交通:都営地下鉄大江戸線両国駅A3出口より徒歩5分。JR線両国駅東口より徒歩10分。

『SCAPE ON WONDER / 内海聖史展』 ふわりの森

『"DISCOVERY" ART WITH AIRPORT CITY&TOWN SCAPE ON WONDER / 内海聖史展』

2022/10/7~11/28

千葉県成田市のアートスペース「ふわりの森」にて、現代アーティスト内海聖史の個展が開かれています。

ふわりの森の最寄駅はJR成田線の下総松崎駅で、駅からは歩いて5分ほどでした。

下総松崎駅を下車し、『SCAPE ON WONDER / 内海聖史展』のフラッグを頼りに歩いていると、すぐ右手にすがたを見せるのが「artcafe TOAST AND HONEY」でした。

このカフェでは会期中、内海聖史展とコラボレーションしていて、店内には内海の作品が飾られるだけでなく、コラボドリンクなどが用意されていました。

ちょうどランチタイムに入っていたので、店内にて牛すじ肉のラグーパスタを注文しましたが、とても濃厚で美味しくいただきました。

この他、テイクアウト用カップに内海の作品がデザインされたりするなど、かなり力の入ったコラボレーションが行われていて、展示への期待も高まりました。なお同カフェは会期中、火曜から日曜日に営業(12:00~17:00)し、平日はドリンクと軽食、土日はランチが提供されます。

カフェでチケットを購入し、さらにフラッグを頼りに歩くと見えてくるのが、会場のふわりの森でした。

「ふわりの森」とは、2014年にアーティストのシムラユウスケが主体となってはじめたアートプロジェクトで、同年の佐藤玲の展示を第1弾に、アーティストを招聘するなどして活動してきました。そして2021年に「NARITAへARTを目的に旅する」をテーマにした「DISCOVERY」展をスタートさせると、今年、内海聖史の展示を開きました。

会場は古くから建つ日本民家を改修したもので、母屋や納屋、それにガレージなどから構成されていました。これらは芸術祭で目にするような古民家ではなく、実にディレクターでもあるシムラユウスケの自邸で、実際に人が住んでいるスペースを用いて展示が行われていました。

まず母屋では「ムーンサテライト」と題し、巨大な『ムーンウォーク』なる絵画が公開されていて、外廊下よりぐるりと一周、畳敷きの空間を占有するかのように広がる光景を目にすることができました。まさにムーンの名が示すように、月明かりのような黄色が家屋に満ち溢れていました。

また母屋奥の古い木のテーブルが置かれた部屋には、ネオンの作品や絵画が展示されていて、黄色のネオンの光が生活の場でもある茶の間を灯していました。

それに続く納屋の2階では、一転して黒を基調とした絵画が空間いっぱいに展開していて、黒の凄味はもとより、絵具、またパネルを含めた作品そのものの量感に圧倒されました。

母屋1階の「ARCHIVE ROOM」では、内海の学生時代、および実験的な作品も展示されていて、クレヨンによる絵画や熊の置物を用いたオブジェ、また鏡を使ったものなど、色彩鮮やかなドットで知られる内海のまた違った作風を伺うこともできました。

ガレージいっぱいに広がる『コリオリ』も美しかったのではないでしょうか。初期作から日本家屋、あるいは半屋外の空間を取り込んでの新旧の作品は、思いの外に見応えがありました。

なお内海聖史展のチケットにて、同時開催中の「Lounge Projent Exhibition 01 やましたあつこ展」も観覧が出来ました。

植物をモチーフとした色彩豊かな表現とともに、光瞬くような画面の質感に心を引かれました。

平日・土曜と日曜・祝日で開場時間が異なります。お出かけの際はご注意ください。

成田発のアートプロジェクト、今後の展開にも注目が集まりそうです。

DISCOVERY展 DAY13/34 開催から初の秋晴れになってます!アートの秋らしく晴天のNARITA✨ご来場お待ちしています#ふわりの森 #DISCOVERY @uchiumisatoshi @siatsuko @fairfuwari #narita pic.twitter.com/bHPKa0i6dH

— ふわりの森 / FUWARI NO MORI - NARITA (@fairfuwari) October 20, 2022

11月28日まで開催されています。

『"DISCOVERY" ART WITH AIRPORT CITY&TOWN SCAPE ON WONDER / 内海聖史 展』 ふわりの森(@fairfuwari)

会期:2022年10月7日(金) ~11月28日(月)

休廊:月曜日。ただし祝日の場合は開館。

時間:12:00~17:00(平日・土曜)、10:00~17:00(日・祝日) ※最終入場は16:30まで

ナイトミュージアム(夜間展示):17:00~21:00 ※最終入場は20:30まで

開催日:10月8日(土)、22日(土)、11月5日(土)

料金:一般700円、学生500円、中学生以下無料。

住所:千葉県成田市大竹1093

交通:JR線下総松崎駅改札より徒歩5分。駅前に専用の無料駐車場(10台)有。

『東京ビエンナーレ 2023 はじまり展』 東叡山寛永寺、東京ドームシティ、優美堂

『東京ビエンナーレ 2023 はじまり展』

2022/10/6〜10/30 ※メイン期間

来年の7月から10月に開催予定の国際芸術祭『東京ビエンナーレ 2023』のプレ展示が、東叡山寛永寺や東京ドームシティ、それに優美堂などにて行われています。

まず上野の寛永寺では「東京ビエンナーレ2023計画展示」と題し、小池一子 + 一力昭圭や並河進、それに中村政人といったアーティストが、来年に向けて各地域やデジタル上で行われるプロジェクトを紹介していました。

またここでは本祭のテーマである「リンゲージ つながりをつくる」に因み、来場者に『東京ビエンナーレ2023』にてやってみたいことを募っていて、シールにて記入してはパネルに貼ることもできました。

この寛永寺にて作品を公開しているのが、⻄村雄輔、鈴⽊理策、⽇⽐野克彦の3名のアーティストでした。そのうち西村雄輔は根本中堂の前にて、回向柱をイメージした『ECHO works』を展示していて、上野の土地から採取された土を素材としていました。遠目では鉄などの金属を思わせるような質感も面白いのではないでしょうか。

写真家の鈴木理策は、根本中堂の中にて上野戦争を扱った映像を見せていて、合わせて「#徳川慶喜に見せたい風景」とタグをつけてインスタグラムに投稿するとタブレットに表示される展示も行っていました。

渋沢家霊堂前庭を舞台にした日比野克彦のインスタレーションも目立っていたかもしれません。日比野は寛永寺に眠る6名の歴代将軍に加え、残りの9名の将軍を段ボールに見立てて制作していて、あたかも庭園にてすべての将軍が集ったかのような光景を生み出していました。

続く水道橋の東京ドームシティでは、都営三田線の出口から連なる通路に、高橋臨太郎が同地で手がけたパフォーマンスの記録写真や記録音楽などを公開していました。

戦前から額縁屋として営業し、近年、カフェとコミュニティスペースとして再生した神田小川町の優美堂でも展示が行われていて、2階のギャラリースペースにて中村政人による絵画が公開されていました。

現在のところは会場は寛永寺、東京ドームシティ、それに優美堂の3カ所ですが、今後は大手町・丸の内・有楽町の通称「大丸有」エリアでも各種プロジェクトが行われます。来年の本祭へ向けてより盛り上がりを見せていくのかもしれません。

😄2023年の本祭に向けて・・!😄来年は第二回東京ビエンナーレが開催されますね!それにともない、現在プレイベントとして「東京ビエンナーレ 2023 はじまり展」が開催中です。メイン会場のひとつはなんと台東区寛永寺。庭園✕ダンボールの作品がとっても気になります😳https://t.co/updSCQ8ZEU

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) October 14, 2022

東京の地場に発する国際芸術祭。本祭へ向けたプレイベント「東京ビエンナーレ 2023 はじまり展」が開催中! イロハニアート

観覧は無料です。10月30日まで開催されています。

『東京ビエンナーレ 2023 はじまり展』(@tokyobiennale) 東叡山寛永寺、東京ドームシティ、優美堂ほか

会期:2022年10月6日(木)〜10月30日(日)※メイン期間

休場:寛永寺会場:月〜水曜日(祝日は開場)、優美堂会場:水曜日

時間:10:30〜16:30(寛永寺会場。入場は16:00 まで。 ただし根本中堂は15:30最終入場、16:00閉場)、終日公開(東京ドームシティ。夜間1:30〜4:30は立入不可)、11:30〜18:00(優美堂会場。木・金・土は20:00 まで)

料金:無料(一部、有料イベントあり)

住所:台東区上野桜木1-14-11(寛永寺会場)。文京区後楽1-3-61(東京ドームシティ)。千代田区神田小川町2-4(優美堂)

交通:JR線鶯谷駅南口より徒歩7分(寛永寺会場)。都営三田線水道橋駅A3出口すぐ(東京ドームシティ)、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅より徒歩2分、都営新宿線小川町駅より徒歩3分(優美堂)。

『ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで』 東京都現代美術館

『ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで』

2022/7/16〜10/16

東京都現代美術館で開催中の『ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで』を見てきました。

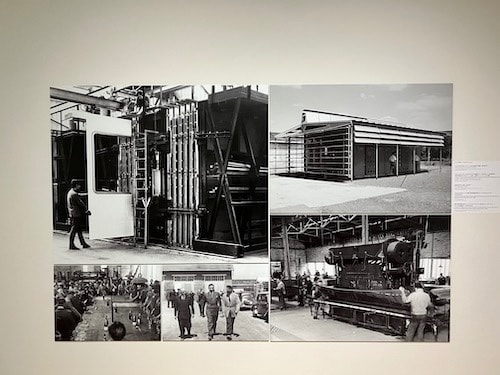

1901年にパリに生まれ、金属工芸家として活動をはじめたジャン・プルーヴェは、のちに家具から建築を手がけると、新たな素材を用いた実験的かつ先進的な仕事で多くの業績を残しました。

そのジャン・プルーヴェの仕事を紹介するのが『椅子から建築まで』とした展示で、オリジナルの家具や建築物など約120点を図面やスケッチなどとともに展示していました。

父は画家、母は音楽家の家に生まれたプルーヴェは、幼少の頃にパリからナンシーに移住し、20代には金属を加工する職人として自立すると、30歳にして早くも工場を開きました。

20世紀初頭のナンシーは製鉄業や鉄鋼業で栄えていて、芸術家や職人、それに工場経営者たちにより、芸術を刷新し日々の暮らしに取り入れることを目指すナンシー派が活動していました。

プルーヴェもナンシー派の影響を多く受けると、1920年代末には金属工芸を離れ、特注品と量産品の双方を手がけるなど、早い時期から仕事に現代性を追い求めていきました。

一連のプルーヴェの仕事の中で重要なのは、家具、とりわけ椅子のデザインでした。1934年にのちにスタンダードチェアと呼ばれる最初期のモデルを制作すると、環境や資材の変化に合わせて改良を繰り返し、合理性を重視した製造方法にて多様なオフィスチェアやイージーチェアを作りました。

工場「アトリエ・ジャン・プルーヴェ」にて成功を収めたプルーヴェは、戦後、さらに現代的に設備を刷新すべく、ナンシーより郊外へと移転させると、最適な生産体制やプロセスを整えました。

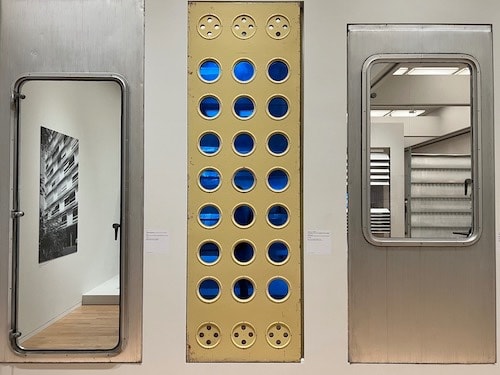

今回の展示で興味深いのは、椅子や家具、それに建築模型だけでなく、実際の建築部材や建築作品も公開されていることでした。

工場製品の量産によって健やかな暮らしをもたらすと考えるプルーヴェは、経済性、軽量性、拡張性などを重視し、規格化された建築パネルなどを用いて解体や移設可能な建物を多く手がけました。

そのハイライトとも言えるのが、地下2階のアトリウムに展示された『F 8x8 BCC組立式住宅』でした。

これは第二次世界大戦中の1941年から43年にかけて、スイスの建築家のピエール・ジャンヌレと協働して建てられたもので、組立式と呼ばれるように大人6人が6時間かけて組み立てることのできる家でした。

中へ入ることこそ叶わないものの、窓などの開口部からのぞき込むことも可能で、木造の室内空間も見やることができました。

デザイナーや建築家ではなく、「構築家」と自ら呼んだプルーヴェの業績を丹念に検証した好企画だったのではないでしょうか。会場内も思いの外に盛況でした。

【プルーヴェ展 関連イベント】10/9(日)に #東京都現代美術館 で、ジャン・プルーヴェが手がけた組立・解体可能な建築《BLPSバカンス用住宅》の段ボールによる原寸大模型を展示します。組立・解体は公開で行われますので、どなたでも自由にご見学ください。詳細 ⇒https://t.co/7Ve7zgZDbg pic.twitter.com/C3p0cqO9Yy

— 東京都現代美術館 (@MOT_art_museum) October 7, 2022

もう間もなく会期末を迎えます。10月16日まで開催されています。

『ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで』 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2022年7月16日(土)〜10月16日(日)

休館:月曜日。但し7月18日、9月19日、10月10日は開館。7月19日、9月20日、10月11日は休館

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2000円、大学・専門学校生・65歳以上1300円、中高生800円、小学生以下無料。

*「MOTコレクション」も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』 国立新美術館

『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』

2022/8/10~11/7

1960年代後半より制作をはじめた現代美術家の李禹煥は、自然や人工の素材を組み合わせて場を作り出す「もの派」と呼ばれる動向を牽引し、約60年にわたって活動を続けてきました。

その李禹煥の東京での初めての大規模な回顧展が『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』で、初期作から新作までの約60点の作品が公開されていました。

まず前半の立体で目立っていたのは、李の代表作として知られる「関係項」のシリーズで、石とガラスを組み合わせた『現象と知覚B 改題 関係項』や、石と鉄板をあわせた『関係項ーサイレンス』などが並んでいました。

また一面の床に鉄板を敷いた『関係項―棲処(B)』や、白い砂利の上にステンレスの板と石を置いた『関係項ー鏡の道』も展示されていて、いずれも作品空間へと立ち入ることもできました。

『関係項ーアーチ』 2014/2022年 作家蔵

高さ4メートルにも及ぶアーチ状の作品、『関係項ーアーチ』も目立っていたのではないでしょうか。ちょうど野外展示場の中央にはアーチ状に曲がったステンレスと2つの石が置かれ、その中央には直交するように長いステンレスの板がのびていました。

『関係項ーアーチ』 2014/2022年 作家蔵

そしてステンレス板の上を歩きながら、アーチを行き来することも可能で、移りゆく景色を楽しむこともできました。

この『関係項ーアーチ』を挟んで後半に続くのが、「点より」や「線より」、あるいは「風より」などと名付けられた平面のシリーズでした。

ここでは主に制作年代を辿るようにして展示されていて、初期の「線より」などから次第に余白が大きくなり、ストロークが短くなる「照応」、さらには1、2個の限定された点の描かれた「応答」といったシリーズへの作風の変遷を見ることができました。壁に直接描いた新作の「対話ーウォールペインティング」の光景も美しかったかもしれません。

『関係項ーエスカルゴ』 2018/2022年

李禹煥の回顧展として思い出すのは、2005年に横浜美術館にて開かれた『李禹煥 余白の芸術展』でした。

この時も今回と同様、李本人が展示のプランを練り、展示を組み立てていて、主に90年代以降の新作を含む絵画と彫刻、計36点の作品が公開されていました。

また展示室のカーペットを取り払い、コンクリート剥き出しの床へ「関係項」のシリーズなどを並べていて、どこか作品と空間とが対峙、あるいはせめぎ合っているような印象も受けました。

それに比べると今回の回顧展は、美術館のホワイトキューブを作品へとたくみに取り入れていて、作品と調和するような空間が築かれているように感じられました。

私の中での李禹煥体験は、主に横浜美術館と今回の国立新美術館、そして直島で訪ねた李禹煥美術館でしたが、それぞれの空間でまた異なった印象も与えられたかもしれません。

この回顧展は東京での会期を終えると、兵庫県立美術館(*)へと巡回しますが、どのように安藤建築の空間にどのように響くのかにも興味を覚えました。*会期:2022年12月13日(火)~2023年2月12日(日)

イロハニアートへも『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』について寄稿しました。

【東京では初めての開催!】李禹煥の大規模回顧展をより楽しむための見どころ紹介 | イロハニアート

11月7日まで開催されています。*屋外彫刻は会期中も撮影OK。

『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2022年8月10日(水)~11月7日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は20:00まで

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1700円、大学生1200円。高校生800円。中学生以下無料。

*団体券の発売は中止。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

『新版画 進化系UKIYO-Eの美』 千葉市美術館

『新版画 進化系UKIYO-Eの美』

2022/9/14~11/3

千葉市美術館にて開催中の『新版画 進化系UKIYO-Eの美』を見てきました。

主に大正から昭和にかけて制作された新版画は、海外でも人気を集め、複数の版元が参入しては多くの作品が生み出されました。

その新版画の系譜をたどるのが『新版画 進化系UKIYO-Eの美』で、新版画の成立から発展期までの約190点に加え、明治末期に木版画を制作したヘレン・ハイドとバーサ・ラムの約50点の作品が展示されていました。

まずプロローグでは「新版画誕生の背景」と題し、新版画へと連なる木版画が紹介されていて、中でも当時の輸出向けとして人気を呼んだ小原古邨の作品に魅せられました。古邨は近年に茅ヶ崎市美術館や太田記念美術館にて展覧会が開かれるなど、愛好家からの注目を集めてきました。

新版画をおこしたのは版元の渡邉庄三郎で、従来の浮世絵の伝統的な摺りや彫りに、同時代の画家による下絵をあわせた新たな表現を目指しました。それに応えたのが橋口五葉や伊東深水といった画家で、五葉は『浴場の女』の一作で渡邉から離れるものの、のちも深水は多くの絵を描きました。

左:川瀬巴水『東京十二ヶ月 三十間堀の暮雪』 大正9年(1920) 右:川瀬巴水『東京十二ヶ月 谷中の夕映』 大正10年(1921)

一連の新版画の中でも特に名を馳せたのが、海外でも北斎、広重と並ぶ「3H」として高く評価された川瀬巴水でした。そして展示でも「旅みやげ第一集」や「旅みやげ第二集」といった風景画の名作が並んでいて、同じく渡邉とともに新版画を手がけた伊東深水の「新美人十二姿」や山村耕花の「梨園の華」の連作など一緒に楽しむことができました。

吉田博『光る海 瀬戸内海集』 大正15年(1926)

渡邉以外の版元の作品や私家版の作品も見どころといえるかもしれません。それらは時に渡邉版とは大きく作風を変えていて、一口に新版画といえども多様な作品があることが分かりました。また鳥居言人や伊藤孝之、三木翠山といった、必ずしもよく知られているとは言えない画家にも魅力的な作品が少なくありませんでした。

小早川清『近代時世粧ノ内六口紅』 昭和6年(1931)

私家版では橋口五葉や吉田博と並んで、当時のモダンガールと呼ばれる女性を描いた小早川清の作品も目立っていました。

小早川清『近代時世粧ノ内 一 ほろ酔ひ』 昭和5年(1930)

そのうちの女性風俗を描いた連作の「近代時世粧」の『ほろ酔い』では、肌をあらわにした女性がタバコを手にしながら、どこか艶っぽい眼差しで笑みを浮かべていました。かつての浮世絵も当時の風俗を生き生きと描き出しましたが、小早川の作品もまた鮮やかに「現代」を切り取ったといえるかもしれません。

イロハニアートへも展示の内容について寄稿しました。

新版画進化系UKIYO-Eの美展の見どころは?千葉市美術館で開催中! | イロハニアート

なお展示は昨年から東京、大阪、山口を巡回したもので、ここ千葉市美術館が最後の開催地となります。

ヘレン・ハイド『入浴』 明治38年(1905)

作品数は特集展示を含めると実に240点にも及んでいて、質量ともに圧倒的ともいえる内容でした。まさに新版画展の決定版と呼んで差し支えありません。

展示替えはありません。すべての作品が全会期中にて公開されます。

ナイトミュージアム割引実施中🌛毎週金・土曜日は20:00まで開館、18:00以降にご来館の方は企画展「新版画 進化系UKIYO-Eの美」の観覧料が半額(一般1,200円→600円、大学生700円→350円)となります。この機会にぜひ足をお運びください!https://t.co/HAT6w0tMgj pic.twitter.com/cYoEMq0xgL

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) September 23, 2022

一部の作品の撮影が可能です。11月3日まで開催されています。おすすめします。

『新版画 進化系UKIYO-Eの美』 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:2022年9月14日(水)~11月3日(木・祝)

休館日:10月3日(月)*休室日:10月11日(火)。

時間:10:00~18:00。

*入場受付は閉館の30分前まで

*毎週金・土曜は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売り、市内在住の65歳以上の料金。

*常設展示室「千葉市美術館コレクション選」も観覧可。

*ナイトミュージアム割引:金・土曜日の18時以降は共通チケットが半額

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

『石井光智 電車の顔』 市川市芳澤ガーデンギャラリー

『石井光智 電車の顔』

2022/9/9〜10/16

市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催中の『石井光智 電車の顔』を見てきました。

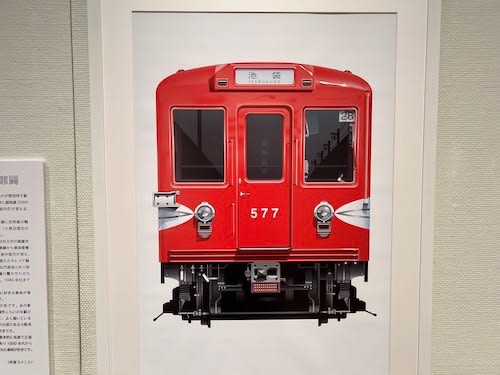

イラストレーターの石井光智は、主に鉄道のイラストで知られ、図鑑や雑誌などの書籍に掲載されるなどして活動してきました。

その石井の作品を紹介するのが『石井光智 電車の顔』で、会場には電車のイラストのほか、鉛筆の下書きや映像などが公開されていました。

まず目を引くのが「電車の顔」、つまり電車の先頭車両を真正面から描いた作品で、JRや私鉄、また普通電車や特急を問わずに多様な電車が表されていました。

一連のイラストで魅力的なのは、運転台に映り込む景色やライトの光、また車両そのもの微妙な陰影までを細かく描きこんでいることで、それが作品に独特のメタリックともいえる味わいを生み出していました。その美しいすがたは、ピカピカに磨かれた鉄道車両と言っても良いかもしれません。

かつての東武鉄道のりょうもうやけごんといった懐かしい電車も少なくない中、石井が最も好きな車両とする旧営団地下鉄丸ノ内線の500形のイラストも目立っていました。

このほか同じく好きという小田急9000形といった通勤型車両のイラストも多く展示されていて、いずれも貫通扉やヘッドライト、それに連結器などが精緻に描かれていました。

石井は電車の顔を制作するに際して、快晴で正午頃の太陽光のもとでの車両と設定していて、それにより陰影のはっきりとした立体感や質感を出すことができるとしています。

その観点からも意外にも描くのが難しいとするのが新幹線で、とりわけ形状が複雑でかつ色も難しいE5系については苦労したとコメントしていました。

このほか「157系ができるまで」や映像の「電車の顔ができるまで」といった、イラストの制作プロセスを紹介する展示も興味深いのではないでしょうか。

また市川市に本社を構える京成電鉄から「旧博物館動物園駅の設計図」やヘッドマークなどの資料も出品されていて、鉄道好きはもちろん、ファミリーでも楽しめるように工夫されていました。

会場の芳澤ガーデンギャラリーの駐輪場にハローサイクリングのステーションが完成しました。同ギャラリーへは市川駅から歩いて15分以上かかりますが、同駅北口の図書館横のステーションよりシェアサイクルにて行き来することも可能です。

予約は不要ですが、新型コロナ対策のため入館時に連絡先などを記入する必要がありました。

一部展示室を除き撮影も可能です。10月16日まで開催されています。

『石井光智 電車の顔』 市川市芳澤ガーデンギャラリー

会期:2022年9月9日(金) 〜10月16日(日)

休館:月曜日。但し9月19日・10月10日(月・祝)は開館し、9月20日・10月11日(火)は休館。

時間:9:30~16:30

*最終入館は16時まで。

料金:一般200円、中学生以下無料。

住所:千葉県市川市真間5-1-18

交通:JR線市川駅より徒歩16分、京成線市川真間駅より徒歩12分。

『フィン・ユールとデンマークの椅子』 東京都美術館

『フィン・ユールとデンマークの椅子』

2022/7/23~10/9

1912年にデンマークで生まれたフィン・ユールは、25歳にして家具職人組合の展示会に初出品を果たすと、戦後はアメリカへと活動を広げ、家具デザインだけでなく、建築家としても幅広く活躍しました。

そのフィン・ユールとデンマークの家具デザインの変遷をたどるのが『フィン・ユールとデンマークの椅子』展で、会場には国内外の美術館、および個人蔵による椅子を中心としたさまざまな作品が展示されていました。

まず前半は「デンマークの椅子」と題し、デンマークデザインのはじまりからコーア・クリント、さらに多くのデザイナーによる椅子が並んでいて、一部は撮影することも可能でした。

クリントに学んだアクセル・ベンダー・マドセンとアイナー・ラーセンによる『メトロポリタンチェア』は、革張りの大きな背がカーブを描くのが特徴的で、メトロポリタン美術館が購入したことからこのように名付けられました。

グレーテ・ヤルクの『ブライウッドチェア』は、折り紙で作られたようなユニークなかたちをしていて、シンプルながらも軽快な印象を与えていました。

こうした椅子に続くのが後半の「フィン・ユールの世界」で、フィン・ユールの業績をたどりながら、「彫刻のような椅子」とも評される椅子の造形などが紹介されていました。

『イージー・チェア No.45』は、フィン・ユールの代表作として知られる作品で、とりわけゆるやかな曲線を描く肘掛けが魅力的に思えました。どことなくシートが浮かんでいるような軽やかさも特徴といえるかもしれません。

フィン・ユールが建てた自邸についての展示も見どころだったのではないでしょうか。1942年、父の死によって得た遺産を元に自邸を建設したフィン・ユールは、かつてはオフィスを別に設けていたものの、1966年以降は仕事場兼住居として生涯に渡り住み続けました。

一連のフィン・ユールに関する資料で特に魅力的だったのは、彼の描いた展示会のための平面図や立体図でした。いずれも極めて精細に室内空間を表していて、複製ながらも色合いのニュアンスなどに心を引かれました。

ラストのコーナーでは「デンマーク・デザインを体験する」と題し、デンマークのデザイナーらの手がけた椅子へ実際に座ることができました。

各デザイナーの創意工夫の凝らされた椅子に触れながら、座り心地を試すのも面白いかもしれません。

会期も残すところ1ヶ月を切りましたが、会場内は思いの外に盛況でした。また同時開催中の特別展「ボストン美術館展 芸術×力」のチケットを提示すると観覧料が300円引きとなります。(1名1回限り)

【臨時開室情報】 「#ボストン美術館展 芸術×力」と「#フィン・ユールとデンマークの椅子 」は、下記日程で臨時開室します。🍁9月19日(祝)・26日(月)いずれも閉幕が近づいていますが、開室日を増やして皆さまをお待ちしています。#ボストン展 のみ事前予約制💁 https://t.co/eReaqAEinJ pic.twitter.com/qbymPtF17u

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) September 14, 2022

10月9日まで開催されています。

『フィン・ユールとデンマークの椅子』 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2022年7月23日(土)~10月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし8月22日(月)、29日(月)、9月12日(月)、19日(月・祝)、26日(月)は開館。9月20日(火)。

料金:一般1100円、大学生・専門学校生700円、65歳以上800円、高校生以下無料。

※オンラインでの日時指定予約制。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

『シアトル→パリ 田中保とその時代』 埼玉県立近代美術館

『シアトル→パリ 田中保とその時代』

2022/7/16~10/2

埼玉県立近代美術館で開催中の『シアトル→パリ 田中保とその時代』を見てきました。

埼玉県の岩槻に生まれた田中保(1886〜1941年)は、18歳にてシアトルへ渡ると画家としての地位を築き、パリへと移り住んで生涯を過ごしました。

その田中の画業をたどるのが『シアトル→パリ 田中保とその時代』で、田中の絵画とパリで同時代に活動した画家の作品、約100点が公開されていました。

田中保『自画像』 1915年頃

はじまりは画家を志した初期の作品が並んでいて、自ら絵筆を持ちながらポーズを構えるすがたを木炭で描いた『自画像』が印象に残りました。

左から田中保『キュピストA』、『キュピストB』 ともに1915年

シアトルへ移った田中は、裸婦像や風景画などを手がけていて、一時は前衛美術の関心から『キュピストA』などに見られるような抽象絵画的な作品を描きました。そして1915年にはパナマ・パシフィック万博 に出品すると、1917年には美術批評家のルイーズ・ゲブハード・カンと国籍の違いを越えて結婚しました。

1920年、ルイーズとともにパリへと移住した田中は、個展を開いたり、サロンへ出展するなどして活動し、画家としての名声を高めました。

田中保『黄色のドレス』 1925〜30年

この頃の田中の作品で目立つのは比較的サイズの大きな肖像画で、『黄色のドレス』では黄色いドレスに身をまとい、大きな椅子に腰掛けた女性をやや厚塗りのタッチにて描いていました。

田中保『窓辺の婦人』 1925〜30年

また『窓辺の婦人』は、海を望む窓辺にて、花柄のドレスを着た女性がソファに腰掛けつつ、本を持つすがたを描いていて、背後には花の飾られた花瓶とともに日本を思わせるような屏風が置かれていました。

田中保『花』 1926年頃

パリで画家として地位を確立した田中は、日本での成功を志すも、日本人美術家との間にあった溝は埋まることがなく、日本の画壇にも受け入れられることはありませんでした。

田中保『黒いドレスの腰かけている女』 1925〜30年

結果的に日本へと渡ることのなかった田中は、一連の肖像画はもとより、フランス各地の風景や装飾美術への関心を伺わせる作品を描き続けていて、1941年に同国にて生涯を閉じました。

田中保『水辺の裸婦』 1920〜25年

『水辺の裸婦』や『泉のほとりの裸婦』といった、裸婦をモチーフとした作品も魅力的といえるのではないでしょうか。いずれも裸婦が水辺などにて寛いだりする光景を濃厚なタッチにて描いていて、どこか官能的であるとともに、リアルな風景というよりも神話の中の世界を覗き込むような雰囲気も感じられました。

田中保『泉のほとりの裸婦』 1920〜30年

一連の絵画とともに、新出の書簡や入国記録といった資料も公開されていて、知られざる田中の足跡を丹念に追いかけていました。埼玉県立近代美術館での田中の回顧展は実に25年ぶりのこととなります。

こちらは田中保が描いた猫たち🐈🐈🐈身近な存在を見つめる温かなまなざしが感じられます。猫派?とおぼしき田中保ですが、シアトル時代には犬の肖像画を制作(現在は所在不明)。動物愛護団体に保護され、団体のマスコットとなった「ポント」という名前の犬だったとか🐶#田中保とその時代 pic.twitter.com/LEr8xts8rz

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) August 27, 2022

10月2日まで開催されています。おすすめします。*一部の作品の撮影が可能でした。

『シアトル→パリ 田中保とその時代』 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2022年7月16日(土) ~10月2日(日)

休館:月曜日。(7月18日、8月15日、9月19日は開館)

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般900(720)円 、大高生720(580)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクション(常設展)も観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

| « 前ページ | 次ページ » |