都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

ジョアン・ミロ 「絵画」 国立西洋美術館

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)

常設展示 新館1階(20世紀の絵画)

「ジョアン・ミロ -絵画- 」

googleのロゴ を見てすぐには気付きませんでしたが、今日、4月20日は、ジョアン・ミロ(1893/4/20-1983/12/25)の誕生日なのだそうです。ミロはまとまった形で拝見したことがないので、自分自身、まだ好きな画家なのかどうかも分からないのですが、西洋美術館の常設展にいつも飾られている「絵画」(1953)には強く惹かれます。かなり目立つ作品なので印象深い方も多いのではないでしょうか。

を見てすぐには気付きませんでしたが、今日、4月20日は、ジョアン・ミロ(1893/4/20-1983/12/25)の誕生日なのだそうです。ミロはまとまった形で拝見したことがないので、自分自身、まだ好きな画家なのかどうかも分からないのですが、西洋美術館の常設展にいつも飾られている「絵画」(1953)には強く惹かれます。かなり目立つ作品なので印象深い方も多いのではないでしょうか。

検索で出てくるミロの作品はどれも華やかで動きがあり、さらにはアニメーション的な味わいすら感じられるのですが、この「絵画」に関してはむしろ静的で、何やら不気味な印象すら与えられます。黒いかさに覆われた真っ赤な太陽。その右下で交差している線の集合体は星でしょうか。そしてまるで人が寝そべっているかのように描かれた黒い線。足が触手のように陽の方向へ伸びています。また背景の、まるで雲のように塗られた白と灰色の油彩。ともに美しく交じり合って画面を支えてはいるものの、どこか暗雲が漂っているような不安定さをも感じさせます。また不安定と言えば、人のようだと書いた線も所々がかすんで、またちぎれそうになっています。奇妙です。

ミロはシュールレアリスムの仲間として紹介され、マグリットやダリなどと一緒にされることも多いと聞きますが、この作品に限って言えば、色彩こそ地味ではありますが、アンフォルメル絵画のような激しいエネルギーを秘めているようにも感じられます。(赤い太陽のような円が、まるでブラックホールのように画面の全てを吸い取ってしまっているようにも見えます。)如何でしょうか。

私の記憶の限りでは、この作品は、展示替えの有無に関わらず常に展示されています。西洋美術館の中でも特に大きな展示室の中で、時にギョッとするほどに強く輝いている太陽。無骨でまた穏やかでありながら、一度見れば目に焼き付くような強烈な魔力を秘めた作品です。

常設展示 新館1階(20世紀の絵画)

「ジョアン・ミロ -絵画- 」

googleのロゴ

を見てすぐには気付きませんでしたが、今日、4月20日は、ジョアン・ミロ(1893/4/20-1983/12/25)の誕生日なのだそうです。ミロはまとまった形で拝見したことがないので、自分自身、まだ好きな画家なのかどうかも分からないのですが、西洋美術館の常設展にいつも飾られている「絵画」(1953)には強く惹かれます。かなり目立つ作品なので印象深い方も多いのではないでしょうか。

を見てすぐには気付きませんでしたが、今日、4月20日は、ジョアン・ミロ(1893/4/20-1983/12/25)の誕生日なのだそうです。ミロはまとまった形で拝見したことがないので、自分自身、まだ好きな画家なのかどうかも分からないのですが、西洋美術館の常設展にいつも飾られている「絵画」(1953)には強く惹かれます。かなり目立つ作品なので印象深い方も多いのではないでしょうか。

検索で出てくるミロの作品はどれも華やかで動きがあり、さらにはアニメーション的な味わいすら感じられるのですが、この「絵画」に関してはむしろ静的で、何やら不気味な印象すら与えられます。黒いかさに覆われた真っ赤な太陽。その右下で交差している線の集合体は星でしょうか。そしてまるで人が寝そべっているかのように描かれた黒い線。足が触手のように陽の方向へ伸びています。また背景の、まるで雲のように塗られた白と灰色の油彩。ともに美しく交じり合って画面を支えてはいるものの、どこか暗雲が漂っているような不安定さをも感じさせます。また不安定と言えば、人のようだと書いた線も所々がかすんで、またちぎれそうになっています。奇妙です。

ミロはシュールレアリスムの仲間として紹介され、マグリットやダリなどと一緒にされることも多いと聞きますが、この作品に限って言えば、色彩こそ地味ではありますが、アンフォルメル絵画のような激しいエネルギーを秘めているようにも感じられます。(赤い太陽のような円が、まるでブラックホールのように画面の全てを吸い取ってしまっているようにも見えます。)如何でしょうか。

私の記憶の限りでは、この作品は、展示替えの有無に関わらず常に展示されています。西洋美術館の中でも特に大きな展示室の中で、時にギョッとするほどに強く輝いている太陽。無骨でまた穏やかでありながら、一度見れば目に焼き付くような強烈な魔力を秘めた作品です。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

長谷川等伯 「烏鷺図」 川村記念美術館から

川村記念美術館(佐倉市坂戸631)

常設展示

「長谷川等伯 -烏鷺図- 」

常設展の日本画の展示室で見ることの出来る、長谷川等伯(1593-1610)の「烏鷺図」(1605年以降)です。等伯の晩年の傑作としても名高く、全長約3.5メートルにも及ぶ大きな画面へ鷺と鴉が巧みに配されています。実に雄大で、また伸びやかな大作です。

いづつやさん(いづつやの文化記号)によれば、この作品で「非常に印象深い点」は「水墨画の伝統からすれば異常」であり「新しい解釈」でもあるという左隻の5羽の黒カラスとのことですが、確かに画面を見てまず目に飛び込んで来たのは、この真っ黒なカラスの群れでした。非常に濃い黒にて、まるで黒い紙をベタッと貼付けたかのようにして仕上げられたカラス。背景の淡い、また簡素なタッチにて描かれた松の風情とは正反対の強い存在感です。そして、このカラスの躍動感のある描写も素晴らしい。上から下からと、グルグルと廻って飛び交うカラスは、あたかも餌の奪い合いの最中であるかのように激しく動きます。さらには、松の配された美しい背景も見事です。右手へ向かって水辺が消え行くかのような空間構成は、実に巧みに広がりと奥行き感を与えています。

右隻では、飛んだり羽を休めたりしている12羽の白鷺が、カラスに負けないほど生き生きと描かれていました。ただ、私がこの右隻にて特に惹かれた点は、木の幹から水辺にかけての、筆の流れるような風景描写です。大地から力強く伸びた幹が、大きくうねりながら、葉を振りかざして水辺へと突き刺さる。颯爽と、また流麗とも言える筆のタッチが、これほどに逞しい表現を見せるとは驚きです。画面右上の風に靡いた葉の繊細さと合わせて、簡素な描写にて巧みに場を作り上げる等伯の筆には感心させられました。

等伯の作品は、以前開催された出光美術館の展覧会で初めて見知りましたが、今回の川村でもその魅力をたっぷりと味わうことが出来ました。また、等伯と言えば今、上野の東京国立博物館にて「松林図屏風」が特別に公開されています。こちらは残念ながら私にはその素晴らしさが分からなかったのですが、(再度また挑戦します!)互いに制作時期の近い作品とのことで、見比べるのも興味深いと思います。ちなみに「烏鷺図」は常に公開されているわけではありません。お出向きの際はご確認なさることをおすすめします。

常設展示

「長谷川等伯 -烏鷺図- 」

常設展の日本画の展示室で見ることの出来る、長谷川等伯(1593-1610)の「烏鷺図」(1605年以降)です。等伯の晩年の傑作としても名高く、全長約3.5メートルにも及ぶ大きな画面へ鷺と鴉が巧みに配されています。実に雄大で、また伸びやかな大作です。

いづつやさん(いづつやの文化記号)によれば、この作品で「非常に印象深い点」は「水墨画の伝統からすれば異常」であり「新しい解釈」でもあるという左隻の5羽の黒カラスとのことですが、確かに画面を見てまず目に飛び込んで来たのは、この真っ黒なカラスの群れでした。非常に濃い黒にて、まるで黒い紙をベタッと貼付けたかのようにして仕上げられたカラス。背景の淡い、また簡素なタッチにて描かれた松の風情とは正反対の強い存在感です。そして、このカラスの躍動感のある描写も素晴らしい。上から下からと、グルグルと廻って飛び交うカラスは、あたかも餌の奪い合いの最中であるかのように激しく動きます。さらには、松の配された美しい背景も見事です。右手へ向かって水辺が消え行くかのような空間構成は、実に巧みに広がりと奥行き感を与えています。

右隻では、飛んだり羽を休めたりしている12羽の白鷺が、カラスに負けないほど生き生きと描かれていました。ただ、私がこの右隻にて特に惹かれた点は、木の幹から水辺にかけての、筆の流れるような風景描写です。大地から力強く伸びた幹が、大きくうねりながら、葉を振りかざして水辺へと突き刺さる。颯爽と、また流麗とも言える筆のタッチが、これほどに逞しい表現を見せるとは驚きです。画面右上の風に靡いた葉の繊細さと合わせて、簡素な描写にて巧みに場を作り上げる等伯の筆には感心させられました。

等伯の作品は、以前開催された出光美術館の展覧会で初めて見知りましたが、今回の川村でもその魅力をたっぷりと味わうことが出来ました。また、等伯と言えば今、上野の東京国立博物館にて「松林図屏風」が特別に公開されています。こちらは残念ながら私にはその素晴らしさが分からなかったのですが、(再度また挑戦します!)互いに制作時期の近い作品とのことで、見比べるのも興味深いと思います。ちなみに「烏鷺図」は常に公開されているわけではありません。お出向きの際はご確認なさることをおすすめします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

カジミール・マレーヴィッチ 「シュプレマティズム(消失する面)」 川村記念美術館から

川村記念美術館(佐倉市坂戸631)

川村記念美術館(佐倉市坂戸631)常設展示

「カジミール・マレーヴィッチ -シュプレマティズム(消失する面)- 」

マレーヴィッチ(1878-1935)のシュプレマティズム絵画では、日本唯一のコレクションという川村記念美術館所蔵の「シュプレマティズム(消失する面) 」(1916-17)です。新印象主義から未来派、さらには自身の提唱したシュプレマティスム(絶対主義)から具象絵画への回帰と、度々作風を変化させたマレーヴィッチの画業の中では、最も優れたとされる時期の作品です。

純粋で幾何学的な形態を求めたというシュプレマティズムですが、その一連の作品群でも特に有名なのは、白いキャンバス上に、いくつもの大小異なる赤や青などの四角形(あるいは円形)が描かれたものです。しかし、ここで紹介した作品はそれらと大分趣が異なります。やや黒みがかった白地に、たった一つだけ大きく描かれたフック形の面。面は、黒とも青ともとれるような色で象られ、そこがちょうどフォンタナの「空間概念」の鋭い切れ込みのように、キャンバスの内側やさらにその向こう側をもイメージさせます。そして、このフック型の面は、上部がまるでキャンバスに刺さっているかのように、白地をグルッと回り込んで描かれています。それがまた、このシンプル極まりない画面に躍動感をもたらすのでしょうか。まるでフックの面が、たった今キャンバスに突き刺さって留まっているようにも見え、またあるいはそれが、逆にキャンバスを飛び出して何処かへ行ってしまった面の痕(影)のようにも見えます。「消失する面」とはまさにこのフック型の面を示すのかもしれません。形の純粋さを通り越した、力強い動きを感じさせる作品です。

国内ではあまり見る機会がないというマレーヴィッチですが、川村記念美術館の常設展示では必見の作品と言えそうです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ダフィット・テニールス 「聖アントニウスの誘惑」 国立西洋美術館より

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)

国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)常設展示 本館2階

「ダフィット・テニールス(子) -聖アントニウスの誘惑- 」

西洋美術館の常設展示室に飾られている、ダフィット・テニールス(1610-1690)の「聖アントニウスの誘惑」です。これまではあまり興味深く見たことがない作品だったのですが、先日常設展へ出向いた際、いつの間にかそのコミカルな画面に引かれている自分に気がつきました。どうやら、何度となく出会ううちに、気付かぬまま好きになる作品があるようです。

砂漠で隠修士として苦行生活を送る聖人アントニウスが、悪魔の様々な誘惑を受けていく。「修道士の父」としても有名なアントニウスのこの主題は、テニールス以外にも、ボシュやダリなどの多くの画家によって取り上げられています。また、音楽でも、ヒンデミットの「画家マチス」から第三楽章、「聖アントニウスの誘惑」が有名なところです。

この作品が魅力的なのは、お馴染みの「誘惑」の主題を、実にコミカルに、アニメーション的とも言える描写で可愛らしく見せてくれることです。画面左上にて浮いている二匹の悪魔。質感にも優れて、まるでそこから飛び出してきそうなほどの立体感をもっています。また、白いドレスに身を纏って、まさにアントニウスを「誘惑」しようとする美しい女性も必見です。黒い杯を持って、アントニウスに一歩一歩近づいていく。しかし彼女の足を見れば一目瞭然、実は悪魔であることが分かります。その他奇怪な動物に乗る悪魔や、一騒動を起こさんと企んでいるような、大勢のまるで小人のような悪魔まで、どれもが生き生きと描かれています。邪険さが全くありません。この、あまりにも愉し気な雰囲気は、まるでアントニウスがこれらを悪魔を飼っていて、実は一緒に仲良く生活しているとさえ思わせるほどです。

17世紀のフランドル派を代表するテニールス。多様な主題を手広く描いたということで、他にもこの時代に特徴的な「画廊画」なども残しているそうです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

李禹煥 「関係項」(1991年) 原美術館中庭にて

原美術館(品川区北品川)

中庭部分

「李禹煥 -関係項- 」(1991年)

拙ブログにて以前も紹介したことがある、原美術館の中庭に置かれた、李禹煥の「関係項」です。

芝生が鉄板へ寄り添うかのように生えています。

錆びた鉄板を挟んで、石が二つ。

鉄板半分を縦方向に撮ってみました。

ソル・ルウィット「不完全な立方体」とのツーショット。

芝生の上に、雨風にさらされる形で置かれる「関係項」。今、横浜美術館で開催中の李禹煥展のように、直接コンクリートの上に置くことよりも、作品自体の軽さとでも言うような、どこかフワフワとした浮遊感を味わうことができます。石は芝生を介して下の大地へとのしかかり、逆に鉄板は、芝生に持ち上げられて上へと向かう。そのような作品の中での反発力も感じます。如何でしょうか。

*ちなみに、しばらく前からブログのタイトルの背景に使っている画像は、横浜美術館の李禹煥展に屋外展示されている、「関係項 鉄の壁」の上半分です。

中庭部分

「李禹煥 -関係項- 」(1991年)

拙ブログにて以前も紹介したことがある、原美術館の中庭に置かれた、李禹煥の「関係項」です。

芝生が鉄板へ寄り添うかのように生えています。

錆びた鉄板を挟んで、石が二つ。

鉄板半分を縦方向に撮ってみました。

ソル・ルウィット「不完全な立方体」とのツーショット。

芝生の上に、雨風にさらされる形で置かれる「関係項」。今、横浜美術館で開催中の李禹煥展のように、直接コンクリートの上に置くことよりも、作品自体の軽さとでも言うような、どこかフワフワとした浮遊感を味わうことができます。石は芝生を介して下の大地へとのしかかり、逆に鉄板は、芝生に持ち上げられて上へと向かう。そのような作品の中での反発力も感じます。如何でしょうか。

*ちなみに、しばらく前からブログのタイトルの背景に使っている画像は、横浜美術館の李禹煥展に屋外展示されている、「関係項 鉄の壁」の上半分です。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

藤田嗣治 「ドルドーニュの家」 ブリヂストン美術館より

ブリヂストン美術館(中央区京橋)

ブリヂストン美術館(中央区京橋)常設展示

「藤田嗣治 -ドルドーニュの家- 」(1940年)

ブリヂストン美術館の常設展示の近代日本西洋画の中で、特に印象に残るのは、藤田嗣治(1886-1968)の「ドルドーニュの家」です。

まるで小さな要塞か穴蔵のような部屋の中には、古びた木製のテーブルと、暖炉、そして年代を感じさせる時計や燭台、それに銃などが配されています。右手の窪みは窓へつながっているのか、唯一この閉塞的な部屋に「外」の気配を感じさせますが、逆に左手の階段は、まるで「トマソン」のように置かれていて、外(または上)へつながっているようには見えません。また、藤田ならではとも言える乳白色と、黒を中心とした配色は、画面に瓶などの生活をイーメジさせる道具があるのにも関わらず、この家をがらんとした空洞か、あるいはまるで人気のない使われていない場所のように見せてきます。不思議です。

遠近感が歪んで描かれているのか、しばらく見ていると、平衡感覚が失われてしまうかのような気分に襲われます。あまりにも縦に長過ぎるように見えるテーブル、階段の手すりの歪み、そして天井に無骨に並ぶ梁。それらは全体の構図に不安定さをもたらしているようです。ただ、暖炉の上に並ぶ時計や瓶などだけは、端正にしっかりと置かれて、唯一の安定感を見せています。この、妙なアンバランスさもまた、作品の魅力の一つかもしれません。

この作品の中で、乳白色や黒などでまとめられていない、言わばハッキリとした色を見せているのは、階段上にかかる女性の肖像画(?)だけです。赤い服を身につけて前を凝視する女性。この作品のまさに紅一点として、不思議な存在感を見せつけています。

藤田嗣治の大規模な回顧展は、今後、来年の3月から5月にかけて、東京国立近代美術館での開催が予定されています。(その後、京都国立近代美術館と広島県立美術館へ巡回。)東京国立近代美術館の藤田の作品と言えば、同美術館が多く所蔵する、「大東亜戦争美術展」などに出品されたような巨大な戦争画もイメージさせますが、予定されている回顧展は、藤田の初期から晩年までの作品を概観するものだそうです。

独特の乳白色で占められた画面と、細い線で輪郭をとった、あまり重みを感じさせない事物の気配。東京国立近代美術館の回顧展も楽しみです。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

小倉遊亀 「浴女その二」 東京国立近代美術館より

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園)

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園)常設展示

「小倉遊亀 -浴女その二- 」(1939年)

東京国立近代美術館の所蔵する、小倉遊亀(1895-2000)の「浴女」。以前に拙ブログでも紹介した「その一」と対になる作品であるのが、この「その二」です。

「その一」では、美しいエメラルドグリーン色を見せる爽やかな湯に、二名のなよやかな女性がのんびりと浸かっている様子が描かれていましたが、「そのニ」では、菱形のタイル模様が印象的な脱衣場へと場所を移して、三名の女性が髪を結ったり、またパイプを吹かしたりする様が描かれています。三名の女性とも入浴後であるのか、とてもサッパリした様子でくつろぎ、おもむろに脱衣場の湿り気を体に纏っています。右手奥にかかる浴衣と帯びは、画面の左で、大きな鏡に向かいながら髪を梳かしている女性のものでしょうか。上半身を露にして鏡に向かう女性の美しい所作。少し愉し気な目と尖った口が、湯上がり後に独特な気持ちの高ぶりを感じさせます。

菱形のタイルと、二名の女性の浴衣の文様は、「その一」で見せたような淡い感覚とは異なって、実に精緻な筆によって仕上げられています。後ろ姿でパイプを吹かす女性の波模様の浴衣と黒い帯、そして、画面の前面で大きく立つ女性の青く太い横線の入った浴衣。それらは、菱形のタイル地に細かく書き込まれた横線と、上手く呼応しているのではないでしょうか。まず、画面の多くを占めるタイルの文様に目線が行き、その後、その上で調和するかのような浴衣の文様に目が届く。遠近感も器用に表現されていて、バランス感にも長けた作品です。

「その一」で見せた素晴らしい湯の質感にも強く惹かれましたが、この「その二」も、またそれとは異なった魅力を持つ作品です。やや日本画離れしたような厳格な構図感の中に見せるのは、ゆったりとした時間の流れに漂いながらくつろぐ女性の優しさでした。「その一」を見て数ヶ月後に出会うことが出来た「その二」。期待を裏切ることはありません。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イサム・ノグチ 「オクテトラ」 東京都現代美術館「イサム・ノグチ展」にて

東京都現代美術館で開催中の「イサム・ノグチ」展で、屋外展示(会場内)されている作品「オクテトラ」(1968年)です。写真撮影可ということで、拙いですが早速カメラにおさめてきました。もちろん、中へ入ったりして自由に遊ぶことも出来ます。入れ替わり立ち代わり、多くの方で賑わっていました。

最も人がいなくなった時を見計らってカメラに…。洗練された形です。

上部だけ。陽の光に美しく反射しています。

中から外を覗いてみると…。

屋外展示には、もう一点、「プレイ・スカルプチャー」(1966-67年)という作品も並んでいます。こちらも何枚か写真に撮って来たのですが、たくさんの方の顔が写っていますので、残念ながらブログには載せられそうもありません。チョコンと座ってみたり、寝そべってみたり…。皆さん気持ち良さそうでした。

最も人がいなくなった時を見計らってカメラに…。洗練された形です。

上部だけ。陽の光に美しく反射しています。

中から外を覗いてみると…。

屋外展示には、もう一点、「プレイ・スカルプチャー」(1966-67年)という作品も並んでいます。こちらも何枚か写真に撮って来たのですが、たくさんの方の顔が写っていますので、残念ながらブログには載せられそうもありません。チョコンと座ってみたり、寝そべってみたり…。皆さん気持ち良さそうでした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

李禹煥 「関係項」(4種) 横浜美術館「余白の芸術」にて

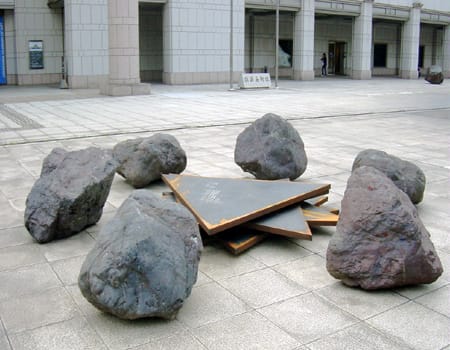

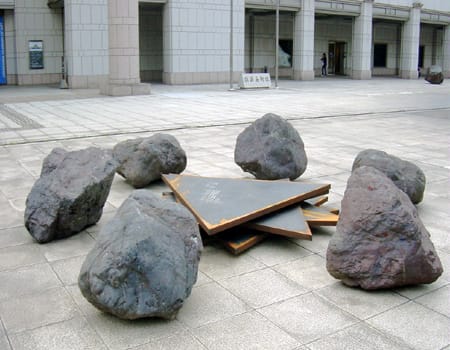

横浜美術館での「余白の芸術」展に合わせて制作された、李禹煥の彫刻作品「関係項」が4種、美術館前庭にて展示されています。

「関係項 6者会議」(2005年) 正面玄関中央

一辺2メートル程度の鉄板が6層に重ねられ、それを6つの石で囲みます。

鉄板部分を少しアップ。番号が印字されています。

手前は「6者会議」。奥に見える作品は「鉄の壁」です。横20メートル、高さ3メートル近くはあるでしょうか。

「関係項 鉄の壁」(2005年) 正面左

作品の正面を斜めから。鉄板の前に置かれた石は巨大です。

作品の裏から。正面と同じように石が置かれています。また、鉄板の上にも2つの石が置かれています。

鉄板の端は池に少し飛び出していました。池側の端は口が開いていますが、反対側は閉じています。

縦方向に。巨大です。遮られます。

石が上へと持ち上げられています。不思議と重みが感じられません。

「関係項 暗示」(2005年) 正面右

作品正面から。薄い鉄板と石。最近の作風を思わせます。

少し角度を変えてみました。鉄板の一端が上へ曲がっています。

緩やかなカーブを描く鉄板の端。

「関係項 見えるものと見えないもの」(2005年)

素材は鉄板2枚と石2つ。写真では、石が一つしか見当たりませんが、もう一つの石は地中に埋まっているわけです。

相変わらずの拙い写真ですが、横浜美術館の前には今、このような李の彫刻が置かれています。写真を撮られている方もおられましたが、殆どの方はいわゆる「作品」としては見ていないようで、一時は、子供たちが「6者会議」の岩の上にまたがって遊んでいました。もちろん、「お手を触れないで下さい。」との注意書きがありますが、無理もないことですし、おそらく李本人も咎めないかと思います。

「余白の芸術」展は、昨日23日に見てきました。また、当日は、李による「現代美術をどう見るか」というレクチャーにも参加してきましたので、そのレポートと展覧会の感想を、また後日にアップしたいと思います。(最後の、「関係項 見えるものと見えないもの」の写真は、11月に追加しました。)

「関係項 6者会議」(2005年) 正面玄関中央

一辺2メートル程度の鉄板が6層に重ねられ、それを6つの石で囲みます。

鉄板部分を少しアップ。番号が印字されています。

手前は「6者会議」。奥に見える作品は「鉄の壁」です。横20メートル、高さ3メートル近くはあるでしょうか。

「関係項 鉄の壁」(2005年) 正面左

作品の正面を斜めから。鉄板の前に置かれた石は巨大です。

作品の裏から。正面と同じように石が置かれています。また、鉄板の上にも2つの石が置かれています。

鉄板の端は池に少し飛び出していました。池側の端は口が開いていますが、反対側は閉じています。

縦方向に。巨大です。遮られます。

石が上へと持ち上げられています。不思議と重みが感じられません。

「関係項 暗示」(2005年) 正面右

作品正面から。薄い鉄板と石。最近の作風を思わせます。

少し角度を変えてみました。鉄板の一端が上へ曲がっています。

緩やかなカーブを描く鉄板の端。

「関係項 見えるものと見えないもの」(2005年)

素材は鉄板2枚と石2つ。写真では、石が一つしか見当たりませんが、もう一つの石は地中に埋まっているわけです。

相変わらずの拙い写真ですが、横浜美術館の前には今、このような李の彫刻が置かれています。写真を撮られている方もおられましたが、殆どの方はいわゆる「作品」としては見ていないようで、一時は、子供たちが「6者会議」の岩の上にまたがって遊んでいました。もちろん、「お手を触れないで下さい。」との注意書きがありますが、無理もないことですし、おそらく李本人も咎めないかと思います。

「余白の芸術」展は、昨日23日に見てきました。また、当日は、李による「現代美術をどう見るか」というレクチャーにも参加してきましたので、そのレポートと展覧会の感想を、また後日にアップしたいと思います。(最後の、「関係項 見えるものと見えないもの」の写真は、11月に追加しました。)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

ヨハネス・フェルメール 「窓辺で手紙を読む若い女」 ドレスデン国立美術館展から

国立西洋美術館

国立西洋美術館ドレスデン国立美術館展(6/28~9/19)

「ヨハネス・フェルメール -窓辺で手紙を読む若い女- 」(1659年頃)

輝かしい光を呼び込むように、大きく開かれた窓越しに佇むのは、姿勢を正しながらもうつむき加減に手紙へ視線を落とす一人の女性です。前景のカーテンやタペストリー、または果物や背もたれだけが見える椅子と、作品の空間は決して簡素ではありませんが、この女性にまつわる物語を排除するような、極めて静謐な雰囲気が漂っています。今、国立西洋美術館で開催中の「ドレスデン国立美術館展」で最も注目されている、フェルメール初期の風俗画として名高い「窓辺で手紙を読む若い女」です。

この作品で最も素晴らしく感じたのは、各素材の質を徹底して塗り分けたフェルメールの卓越した表現力です。毛布のような厚手のテーブルクロスと、紙のようにゴワゴワとしたカーテン、それに女性の上半身をまとう衣服は、どれも厚塗りで仕上げられていて、極めて高い質感を見せています。特にテーブルクロスは、窓から差し込む光を吸収しては解き放つように息づいていて、まるで点描画を思わせるような繊細なタッチで、光の粒子が端正に描き込まれています。大きな器からテーブルへ転げ落ちるように置かれた果物の質感と同様に、光をこれほど率直に絵具で表現できることは、技法的には確立されていたとしても、殆ど奇跡を思わせる世界です。カーテンに当たる光は、やや明かりが強過ぎるようにも思えましたが、シワの自然な連なりや、下部の糸に見られる細かい部分の表現にも目を奪われます。

一方で、開け放された窓にかかる柔らかなカーテンや、滑らかな生地感を思わせる黒い女性のスカートは、薄く塗られた絵具の効果もあってか、実に穏やかに配置されていました。また、光のグラデーションが巧みに表現された壁面の大きな空間も、決して主張し過ぎることがありません。まるで、カーテンやテーブルクロスなどの質感とのバランスに配慮しているかのようです。窓枠の外の部分で見せる、白い光の輝かしくも落ち着いた気配と合わせて、この作品の静謐さを最も美しく表現した部分だと思いました。

構図については専門的なことが全く分からないので何とも言えませんが、キューピットの絵を消して描かれたいうカーテンの存在は、その結果大きくとられた壁面と合わせて、視点を手紙を読む女性に集中させる上に、視点を右から左、つまりカーテンから窓へ向かわせる効果があるように思います。また、上部のカーテンレールと、下部に伸びる暗い影は、半ば上下対称的な配置になっていて、その内側の部分をクローズアップするような効力を持っているようにも感じました。物語性こそ希薄な作品ですが、当然ながら視線の核にあるのは女性です。(そしてその女性の表情は、窓ガラスに映った影で朧げに分かります。ハッキリと見せないところが、また謎めいた要素を生み出して、物語を付け加えさせないのかも知れません。)

カーテン越しに覗き込むような構図の上に、部屋で女性が手紙を読んでいるというプライベートな空間は、仰ぎ見るよりも、手に取るようにして近づいて見た方が、よりその魅力を感じられると思います。その点では、西洋美術館の展示位置は少々高すぎて、妙に勿体ぶった気配があったかもしれません。作中には、手紙と女性との関係など、物語の背景の明快な解答がなく、全てが暗示的に与えられています。そこがまた、「一度見たら満足。」ということを許さずに、見終わっても後ろ髪をひくような気持ちにさせるのかもしれません。「一目惚れ」とはいきませんでしたが、内に秘めた魔力的な魅力を感じる作品でした。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ゲルハルト・リヒター 「抽象絵画(赤)」 東京国立近代美術館から

東京国立近代美術館

常設展示

「ゲルハルト・リヒター -抽象絵画(赤)- 」(1994年)

2メートル×3メートルの大きなカンヴァスに、何度も何度も塗り重なった油彩の重み。一見、赤い帯が横方向に大きく塗られているように見えますが、その内側にはいくつもの絵具の痕跡が伺えます。これは一体、何をイメージさせるのでしょう。

ドイツ現代美術の第一人者として知られるゲルハルト・リヒター(1932~)は、様々なジャンルへの創作を続けながら目まぐるしく作風を変化させることでも有名ですが、私が実際に見た作品は少なく、東京国立近代美術館が所蔵するこの作品が一番印象に残っています。赤のベールを脱ぎ去ったカンヴァスには何があるのかと、一番外側の「赤」の内側を見てみたい気にさせられますが、展示室にはこの作品の過程を示す写真も置かれていて、ある程度理解できるように工夫されていました。

一面の「赤」ということで、つい先日、川村記念美術館で見たロスコの作品を思い起こさせましたが、受け取る印象は全く異なります。リヒターの作品は、妙に生々しく、細い線や面的に塗られた油彩は、人体と関係するもの、例えば脳の神経の広がりや血液の流れなどをイメージさせます。タイトルの通り作品は実に抽象的ですが、計算し尽くされたような綿密な空間はあまり感じず、もっとより自由な、色や形の面白さや、その創作の偶然性なども思い起こさせます。絵具が、自ら意思を持つようにカンヴァスへ息づいている。そのようにも感じました。

私にとってリヒターはまだまだ「未知の世界」の領域です。何か良い機会があればと思っていたら、今年11月から来年の1月にかけて、川村記念美術館で彼の展覧会が開催されるそうです。川村では、2001年にもリヒターの写真作品を中心とした展覧会が行われましたが、今度は絵画中心の企画となるそうです。これは今から楽しみです。

常設展示

「ゲルハルト・リヒター -抽象絵画(赤)- 」(1994年)

2メートル×3メートルの大きなカンヴァスに、何度も何度も塗り重なった油彩の重み。一見、赤い帯が横方向に大きく塗られているように見えますが、その内側にはいくつもの絵具の痕跡が伺えます。これは一体、何をイメージさせるのでしょう。

ドイツ現代美術の第一人者として知られるゲルハルト・リヒター(1932~)は、様々なジャンルへの創作を続けながら目まぐるしく作風を変化させることでも有名ですが、私が実際に見た作品は少なく、東京国立近代美術館が所蔵するこの作品が一番印象に残っています。赤のベールを脱ぎ去ったカンヴァスには何があるのかと、一番外側の「赤」の内側を見てみたい気にさせられますが、展示室にはこの作品の過程を示す写真も置かれていて、ある程度理解できるように工夫されていました。

一面の「赤」ということで、つい先日、川村記念美術館で見たロスコの作品を思い起こさせましたが、受け取る印象は全く異なります。リヒターの作品は、妙に生々しく、細い線や面的に塗られた油彩は、人体と関係するもの、例えば脳の神経の広がりや血液の流れなどをイメージさせます。タイトルの通り作品は実に抽象的ですが、計算し尽くされたような綿密な空間はあまり感じず、もっとより自由な、色や形の面白さや、その創作の偶然性なども思い起こさせます。絵具が、自ら意思を持つようにカンヴァスへ息づいている。そのようにも感じました。

私にとってリヒターはまだまだ「未知の世界」の領域です。何か良い機会があればと思っていたら、今年11月から来年の1月にかけて、川村記念美術館で彼の展覧会が開催されるそうです。川村では、2001年にもリヒターの写真作品を中心とした展覧会が行われましたが、今度は絵画中心の企画となるそうです。これは今から楽しみです。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「ロスコ・ルーム」 川村記念美術館から

川村記念美術館

常設展示

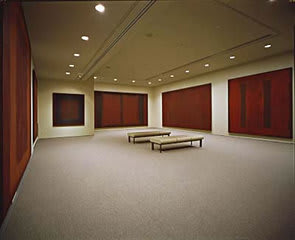

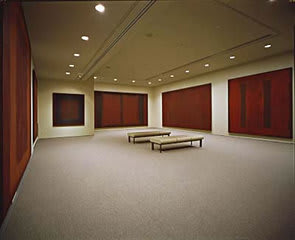

「マーク・ロスコ -ロスコ・ルーム(7枚のシーグラム・ビル壁画)- 」

川村記念美術館の常設展示のハイライトは、マーク・ロスコ(1903-70)による7点の大きなカンヴァス画が並べられた「ロスコ・ルーム」ではないでしょうか。ニューヨークのレストラン「フォー・シーズンズ」のために制作されたというこの作品は、ロスコ本人の望みもあり、落ち着いた一展示室に集められています。もちろん、薄暗い照明の中で一人占めして鑑賞することも可能です。日本ではこの美術館だけというロスコの本格的なコレクション。これは実に貴重な空間です。

7枚とも黒みを帯びた赤い色が基調となっています。大きなカンヴァスの中には、窓枠か扉を思わせるような形があって、それが「別世界へとつながる入口のようでもあり、永遠に閉じられた窓」(川村記念美術館より。)とも見えるようです。展示室の中央に置かれた椅子に腰掛ければ、壁という壁の全てにかけられた一連の作品に囲まれます。私は、異次元や別世界への出入り口というよりも、むしろ壁からこれらの形や色が、鈍い音の連鎖とともに滲みだしてきて、部屋全体の空間を支配するか、もしくは浸食して来ているような気配を感じました。どちらかと言えば「永遠に閉じられた窓」に近い印象かもしれません。

私がこの「ロスコ・ルーム」と接したのは、今回(アルプ展)で二度目になりますが、昨年に初めてこの美術館に出向いた際に見た時は、不思議にもあまり印象に残りませんでした。しかし今度は違います。展示室に長時間居座って、その空間の余韻も深く味わってみる。監視員の方が座られている部屋の角の椅子にも座って、様々な角度で作品とじっくりと対面したいとも思いました。この部屋に長時間いれば、いつの間にかその色と形に支配されてしまった自分に気が付く。そんな雰囲気さえ漂っています。

マーク・ロスコはアメリカ抽象主義を代表する作家ですが、シュルレアリスムとの関連や、神話学的、または宗教的な主題との関係も指摘されるという幅広い表現の持ち主です。また、1996年には東京都現代美術館にて回顧展も開催されました。ただ残念ながら、それは私が美術に関心を持つ前のことだったので見ておりません。またどこかで展覧会を開催していただければとも思いました。

常設展示

「マーク・ロスコ -ロスコ・ルーム(7枚のシーグラム・ビル壁画)- 」

川村記念美術館の常設展示のハイライトは、マーク・ロスコ(1903-70)による7点の大きなカンヴァス画が並べられた「ロスコ・ルーム」ではないでしょうか。ニューヨークのレストラン「フォー・シーズンズ」のために制作されたというこの作品は、ロスコ本人の望みもあり、落ち着いた一展示室に集められています。もちろん、薄暗い照明の中で一人占めして鑑賞することも可能です。日本ではこの美術館だけというロスコの本格的なコレクション。これは実に貴重な空間です。

7枚とも黒みを帯びた赤い色が基調となっています。大きなカンヴァスの中には、窓枠か扉を思わせるような形があって、それが「別世界へとつながる入口のようでもあり、永遠に閉じられた窓」(川村記念美術館より。)とも見えるようです。展示室の中央に置かれた椅子に腰掛ければ、壁という壁の全てにかけられた一連の作品に囲まれます。私は、異次元や別世界への出入り口というよりも、むしろ壁からこれらの形や色が、鈍い音の連鎖とともに滲みだしてきて、部屋全体の空間を支配するか、もしくは浸食して来ているような気配を感じました。どちらかと言えば「永遠に閉じられた窓」に近い印象かもしれません。

私がこの「ロスコ・ルーム」と接したのは、今回(アルプ展)で二度目になりますが、昨年に初めてこの美術館に出向いた際に見た時は、不思議にもあまり印象に残りませんでした。しかし今度は違います。展示室に長時間居座って、その空間の余韻も深く味わってみる。監視員の方が座られている部屋の角の椅子にも座って、様々な角度で作品とじっくりと対面したいとも思いました。この部屋に長時間いれば、いつの間にかその色と形に支配されてしまった自分に気が付く。そんな雰囲気さえ漂っています。

マーク・ロスコはアメリカ抽象主義を代表する作家ですが、シュルレアリスムとの関連や、神話学的、または宗教的な主題との関係も指摘されるという幅広い表現の持ち主です。また、1996年には東京都現代美術館にて回顧展も開催されました。ただ残念ながら、それは私が美術に関心を持つ前のことだったので見ておりません。またどこかで展覧会を開催していただければとも思いました。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

速水御舟 「茶碗と果実」 東京国立近代美術館から

東京国立近代美術館

東京国立近代美術館常設展示

「速水御舟 -茶碗と果実- 」(1921年)

内側が仄かに照り出された小さな茶碗と、赤く熟れた瑞々しい果実。東京国立近代美術館で展示されている速水御舟(1894-1935)の作品の中では、この「茶碗と果実」に強く惹かれます。

茶碗と三つの果実は、画面の中で対になるように配されています。どれも光が微かに当たっているのでしょうか。影が右側へやや伸びているばかりか、仄かな照りを見せています。また果実は、まるで談笑しているかのように仲良く寄り添っていますが、一つは寝そべるように横たわっています。そして、色合いが若干あせたように見える茶碗は、使い古された味わいを感じさせる。茶碗と果実という「物」を対象としているのに、何やら可愛らしさや愛おしさを思わせる作品でもあります。

実際にご覧になった方も多いかとは思いますが、昨年秋に山種美術館で「生誕110年 速水御舟展」が開催されていました。今年になって日本画を見出した私は、折角のその展覧会をパスしてしまって、今更ながらに悔やんでいるところです。40歳という若さで亡くなった彼ですが、その創作はかなりの数に及ぶとか。是非まとまった形で拝見してみたいと思いました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

パウル・クレー 「花ひらく木をめぐる抽象」 東京国立近代美術館から

東京国立近代美術館

東京国立近代美術館常設展示

「パウル・クレー -花ひらく木をめぐる抽象- 」(1925年)

東京国立近代美術館には、いくつかクレー(1879-1940)の作品が所蔵されていますが、現在鑑賞することの出来る二つの作品の中では、この「花ひらく木をめぐる抽象」が特に魅力的です。

厚紙のゴツゴツとした質感の上には、様々な色絵具が格子状に配されています。画面上の四角形や長方形は、どれもややいびつな形をしていて大きさもまちまちですが、中央部分に小さな形が密集していることが分かります。また色調は、中央部分の明るさから周縁部の暗い感じへと、美しいグラデーションを描きながら変化しています。そして油彩と厚紙の組み合わせが、温もりを感じさせるソフトな味わいを醸し出し、大変に素朴な印象を与えている。さらには、厚紙が釘で外枠の木へ直接打ち付けられているのも興味深い点でした。「花ひらく木をめぐる。」何やら詩的なタイトルでもあります。

美術館のサイトの解説によれば、これと対になる形の「花ひらいて」(1934年)という作品が、スイスのヴィンタートゥーア美術館に所蔵されているそうです。そちらはもっと色調が明るめで、特に周縁部分が全体的に緑色で占められています。大きさも倍近くあるそうです。そちらと合わせて是非鑑賞してみたいものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

野見山暁治 「口うるさい景色」(1999年) 東京国立近代美術館から

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園)

常設展示

「野見山暁治 -口うるさい景色- 」(1999年)

野見山暁治(1920~)の新作である「口うるさい景色」。東京国立近代美術館がH16年度に収蔵した作品です。約2メートル四方の大きなカンヴァスに、様々な色や形の痕跡がひしめき合っています。作品そのものの面白さと、少々奇妙なタイトルの組み合わせ。その辺もまた魅力です。

一昨年に、この美術館にて野見山の大規模な個展が開催されました。初期から近作までの膨大な量の作品を、一同に集めた意欲的な内容です。彼の作品は、当然ながら年代により表現が異なるようですが、ともかくも近作の野見山からは、カンヴァス上の自由奔放なタッチが、底抜けの深淵と無限の広がりを感じさせます。作品の中では何かが生成を繰り返している。滲み出してくる色や、ひたすら流れゆく線の軌跡。カンヴァスに描かれているものは全体の一部分で、この外側にはさらなる大きな何かがあるようにも感じさせます。広がりから由来する躍動感も得られる作品です。

それにしても「口うるさい景色」とは何を意味しているのでしょう。一見完全なる抽象画のようにも見えますが、彼は「絵としての具体的な何か」を描くことも意識して創作していたそうです。具体と抽象の揺らぎ。その点にも魅せられる部分があるかもしれません。深遠で広大な世界が口を開けて待っている。そんな作品だとも感じました。

*こちらのサイト(ギャラリー山口)に画像が掲載されています。

常設展示

「野見山暁治 -口うるさい景色- 」(1999年)

野見山暁治(1920~)の新作である「口うるさい景色」。東京国立近代美術館がH16年度に収蔵した作品です。約2メートル四方の大きなカンヴァスに、様々な色や形の痕跡がひしめき合っています。作品そのものの面白さと、少々奇妙なタイトルの組み合わせ。その辺もまた魅力です。

一昨年に、この美術館にて野見山の大規模な個展が開催されました。初期から近作までの膨大な量の作品を、一同に集めた意欲的な内容です。彼の作品は、当然ながら年代により表現が異なるようですが、ともかくも近作の野見山からは、カンヴァス上の自由奔放なタッチが、底抜けの深淵と無限の広がりを感じさせます。作品の中では何かが生成を繰り返している。滲み出してくる色や、ひたすら流れゆく線の軌跡。カンヴァスに描かれているものは全体の一部分で、この外側にはさらなる大きな何かがあるようにも感じさせます。広がりから由来する躍動感も得られる作品です。

それにしても「口うるさい景色」とは何を意味しているのでしょう。一見完全なる抽象画のようにも見えますが、彼は「絵としての具体的な何か」を描くことも意識して創作していたそうです。具体と抽象の揺らぎ。その点にも魅せられる部分があるかもしれません。深遠で広大な世界が口を開けて待っている。そんな作品だとも感じました。

*こちらのサイト(ギャラリー山口)に画像が掲載されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |