都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

東博で見たもの、写したもの。(2007年8月)

ご存知のように、東京国立博物館の平常展では、写真撮影の可能な作品が数多く展示されています。いつもはカメラも持たずにぐるっと一周するだけで終ってしまうのですが、今回は惹かれた作品を写真におさめてみることにしました。

「十二神将立像 戌神」(13世紀)

まるでどこかを見通しているかのようなポーズです。面白い仕草です。

「色絵波に三日月図茶碗」(17世紀) 仁清

流麗な波模様が涼し気です。茶碗はこのくらい控えめな紋様が一番。

「黒楽茶碗」(17世紀) 道入

黒楽。この重みと渋み。たまりません。

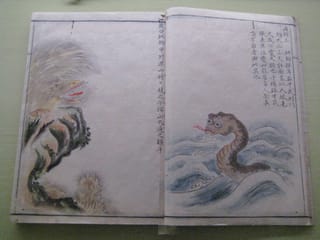

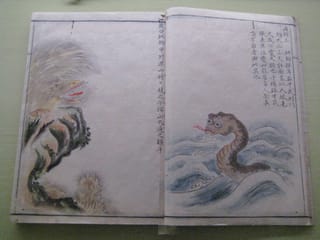

「随観写真」(1757年) 後藤光生

江戸時代に使われた「本草学」の講義本です。一体、何をモチーフとしたのでしょうか。まさしく怪物です。

「悲母観音図綴織額」(1895年) 川島甚兵衛

狩野芳崖の「悲母観音」を織物に仕立てた作品です。気付くまでに時間がかかりましたが、確かに絵ではありませんでした。

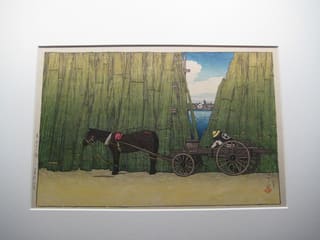

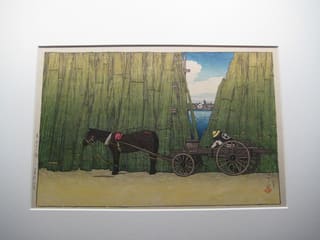

「東京十二題/駒形河岸」(1919年) 川瀬巴水

巴水デザインとも言える斬新な構図です。巴水を見ると不思議とほっとします。

「火焔土器」(縄文時代)

から恐ろしいほどの造形力。炎が怒っています。

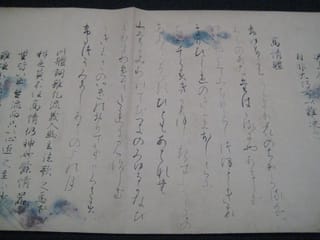

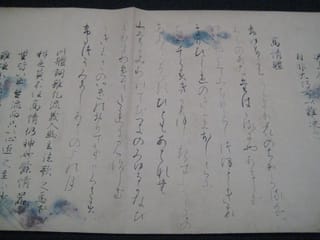

「和歌体十種」(11世紀)

国宝室の作品です。内容は不明ですが、これほど美しい「かな」を見たのは初めてかもしれません。

「四季花鳥図屏風」(15世紀) 伝雪舟

雪舟の花鳥画とは珍しいのではないでしょうか。中央の鶴の力強さが印象に残ります。

「関屋図屏風」(17世紀) 伝俵屋宗達

源氏の空蝉と会うシーンがとられています。余白も効果的です。

「美南見十二候・客と芸者」(18世紀) 鳥居清長

お馴染み八頭身美人の清長です。

「名所江戸百景・月の岬」(1857) 歌川広重

宴の後。左右に画面からはみ出て描かれた遊女の姿に、広重の才覚を見るような気がします。この構図感は絶妙です。

「石人」(6世紀)

今にも襲いかかってきそうです。ギョッとする石像です。

仏画、仏像にも印象深い作品がたくさんありましたが、それらの多くは撮影不可でした。それでも全体の7~8割程度は写真が撮れるようです。

拙い写真で失礼しました。また機会があれば時間をあけてやってみたいと思います。

「十二神将立像 戌神」(13世紀)

まるでどこかを見通しているかのようなポーズです。面白い仕草です。

「色絵波に三日月図茶碗」(17世紀) 仁清

流麗な波模様が涼し気です。茶碗はこのくらい控えめな紋様が一番。

「黒楽茶碗」(17世紀) 道入

黒楽。この重みと渋み。たまりません。

「随観写真」(1757年) 後藤光生

江戸時代に使われた「本草学」の講義本です。一体、何をモチーフとしたのでしょうか。まさしく怪物です。

「悲母観音図綴織額」(1895年) 川島甚兵衛

狩野芳崖の「悲母観音」を織物に仕立てた作品です。気付くまでに時間がかかりましたが、確かに絵ではありませんでした。

「東京十二題/駒形河岸」(1919年) 川瀬巴水

巴水デザインとも言える斬新な構図です。巴水を見ると不思議とほっとします。

「火焔土器」(縄文時代)

から恐ろしいほどの造形力。炎が怒っています。

「和歌体十種」(11世紀)

国宝室の作品です。内容は不明ですが、これほど美しい「かな」を見たのは初めてかもしれません。

「四季花鳥図屏風」(15世紀) 伝雪舟

雪舟の花鳥画とは珍しいのではないでしょうか。中央の鶴の力強さが印象に残ります。

「関屋図屏風」(17世紀) 伝俵屋宗達

源氏の空蝉と会うシーンがとられています。余白も効果的です。

「美南見十二候・客と芸者」(18世紀) 鳥居清長

お馴染み八頭身美人の清長です。

「名所江戸百景・月の岬」(1857) 歌川広重

宴の後。左右に画面からはみ出て描かれた遊女の姿に、広重の才覚を見るような気がします。この構図感は絶妙です。

「石人」(6世紀)

今にも襲いかかってきそうです。ギョッとする石像です。

仏画、仏像にも印象深い作品がたくさんありましたが、それらの多くは撮影不可でした。それでも全体の7~8割程度は写真が撮れるようです。

拙い写真で失礼しました。また機会があれば時間をあけてやってみたいと思います。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

酒井道一 「夏草雨図屏風」 東京国立博物館

東京国立博物館

平常展・本館1階(ジャンル別展示)18室「近代美術」

「酒井道一 - 夏草雨図屏風 - 」

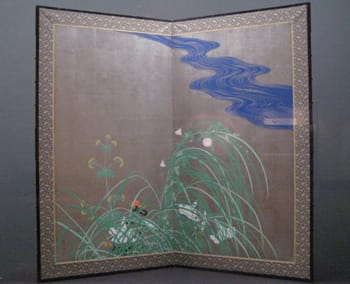

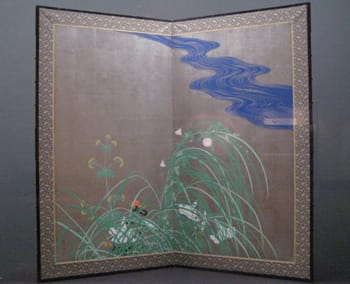

近代美術を展示する第18室(本館1階)に何故、抱一の「夏秋草」があるのかと訝しく思った方も多いのではないでしょうか。これは酒井抱一(1761~1829)の代表作として名高い「夏秋草図屏風」(1821)の右隻ではなく、それより約70年ほど時代の下った明治期、抱一門下の酒井道一(1845~1913)の描いた「夏草雨図屏風」(1893)です。基本的に模写された作品なので、当然ながら登場するモチーフ、構図ともほぼ同じ内容によっています。

*道一の「夏草雨図屏風」。「夏秋草」と同じ銀屏風です。

酒井道一は、抱一と直接の血縁関係にはありませんが、東京・根岸にあった抱一の隠宅「雨華庵」(うげあん。抱一の画塾、工房です。)の四世当主を継いだ画人です。もちろん彼自身も江戸琳派の伝統に連なる者として様々な制作活動(日本美術協会、帝国絵画協会会員。)を行っていましたが、例えば1893年、抱一の50回忌にかねて「抱一展」(「抱一書画追善展覧会」。上野・桜ケ岡の日本美術協会列品館にて。)を開催するなど、明治期における抱一画の受容にも努めていました。

*部分拡大。

「夏草雨図屏風」は抱一50回忌展と同じ年、シカゴで行われた「コロンブス博覧会」に出品するために作られました。これはコロンブスの新大陸発見400年を記念して行われた万国博覧会で、日本の様々な「造形物」が西欧にて史上初めて「美術品」(*1)として扱われたという、歴史的な意義も大きいイベントでもあります。そしてその際、日本の障壁画や調度品などを並べる陳列館として「鳳凰殿」(平等院鳳凰堂を模した建物です。)がつくられ、中にそれぞれ徳川と藤原・足利時代の文物を飾る部屋が設けられましたが、そのうちの徳川時代の部屋(「徳川氏書斎用」)に、道一の屏風が置かれることになりました。ちなみにこの展覧会で、抱一オリジナルの「夏秋草」は展示されませんでしたが、「夏草雨」がそれにかわる作品として来場者を楽しませていたことは容易に想像がつきます。

また当時、抱一の「夏秋草図屏風」は徳川家(徳川達道)の所有でした。よって道一は模写をする際、雨華庵にあったいくつかの下絵を参考にして描いたと考えられています。それに彼が初めてオリジナルを見たのも、このコロンブス博の準備の時の可能性が高いそうです。

*こちらは抱一の「夏秋草図屏風」の右隻です。図版より。

ところで、オリジナル「夏秋草図屏風」の東博での展示についてですが、去年の平常展の際に一度、既に出品されています。と言うことで、今年出ることはまずなさそうです。ただし今月28日より、本館8室(書画の展開-安土桃山・江戸)にて、重文指定も受けている抱一の「月に秋草図屏風」が展示されます。これについてはまた近い内に別エントリでご紹介したいと思いますが、抱一ファン(?)必見の作品です。お見逃しないようおすすめします。

ちなみに道一の「夏草雨図屏風」は、2004年に竹橋の近代美術館で行われた「RIMPA」展でも出品されています。(抱一の「月に秋草図屏風」も同様です。)図録をお持ちの方は、そちらの解説もご参照下さい。

9月2日までの展示です。

*1 それまでの万博(パリ万博など。)では、日本の造形物が西欧のそれと同じように「美術品」として陳列されることはなかったが、この展覧会では初めて「美術区」に配され、同列に扱わるようになった。ただし道一の「夏草雨図」は、あくまでも装飾品等を扱う陳列館(鳳凰殿。「美術区」ではない。)の展示だったため、その文脈に沿った「美術品」とは言えない。

*関連エントリ

酒井抱一 「秋草図屏風」 東京国立博物館(月に秋草図屏風)

平常展・本館1階(ジャンル別展示)18室「近代美術」

「酒井道一 - 夏草雨図屏風 - 」

近代美術を展示する第18室(本館1階)に何故、抱一の「夏秋草」があるのかと訝しく思った方も多いのではないでしょうか。これは酒井抱一(1761~1829)の代表作として名高い「夏秋草図屏風」(1821)の右隻ではなく、それより約70年ほど時代の下った明治期、抱一門下の酒井道一(1845~1913)の描いた「夏草雨図屏風」(1893)です。基本的に模写された作品なので、当然ながら登場するモチーフ、構図ともほぼ同じ内容によっています。

*道一の「夏草雨図屏風」。「夏秋草」と同じ銀屏風です。

酒井道一は、抱一と直接の血縁関係にはありませんが、東京・根岸にあった抱一の隠宅「雨華庵」(うげあん。抱一の画塾、工房です。)の四世当主を継いだ画人です。もちろん彼自身も江戸琳派の伝統に連なる者として様々な制作活動(日本美術協会、帝国絵画協会会員。)を行っていましたが、例えば1893年、抱一の50回忌にかねて「抱一展」(「抱一書画追善展覧会」。上野・桜ケ岡の日本美術協会列品館にて。)を開催するなど、明治期における抱一画の受容にも努めていました。

*部分拡大。

「夏草雨図屏風」は抱一50回忌展と同じ年、シカゴで行われた「コロンブス博覧会」に出品するために作られました。これはコロンブスの新大陸発見400年を記念して行われた万国博覧会で、日本の様々な「造形物」が西欧にて史上初めて「美術品」(*1)として扱われたという、歴史的な意義も大きいイベントでもあります。そしてその際、日本の障壁画や調度品などを並べる陳列館として「鳳凰殿」(平等院鳳凰堂を模した建物です。)がつくられ、中にそれぞれ徳川と藤原・足利時代の文物を飾る部屋が設けられましたが、そのうちの徳川時代の部屋(「徳川氏書斎用」)に、道一の屏風が置かれることになりました。ちなみにこの展覧会で、抱一オリジナルの「夏秋草」は展示されませんでしたが、「夏草雨」がそれにかわる作品として来場者を楽しませていたことは容易に想像がつきます。

また当時、抱一の「夏秋草図屏風」は徳川家(徳川達道)の所有でした。よって道一は模写をする際、雨華庵にあったいくつかの下絵を参考にして描いたと考えられています。それに彼が初めてオリジナルを見たのも、このコロンブス博の準備の時の可能性が高いそうです。

*こちらは抱一の「夏秋草図屏風」の右隻です。図版より。

ところで、オリジナル「夏秋草図屏風」の東博での展示についてですが、去年の平常展の際に一度、既に出品されています。と言うことで、今年出ることはまずなさそうです。ただし今月28日より、本館8室(書画の展開-安土桃山・江戸)にて、重文指定も受けている抱一の「月に秋草図屏風」が展示されます。これについてはまた近い内に別エントリでご紹介したいと思いますが、抱一ファン(?)必見の作品です。お見逃しないようおすすめします。

ちなみに道一の「夏草雨図屏風」は、2004年に竹橋の近代美術館で行われた「RIMPA」展でも出品されています。(抱一の「月に秋草図屏風」も同様です。)図録をお持ちの方は、そちらの解説もご参照下さい。

9月2日までの展示です。

*1 それまでの万博(パリ万博など。)では、日本の造形物が西欧のそれと同じように「美術品」として陳列されることはなかったが、この展覧会では初めて「美術区」に配され、同列に扱わるようになった。ただし道一の「夏草雨図」は、あくまでも装飾品等を扱う陳列館(鳳凰殿。「美術区」ではない。)の展示だったため、その文脈に沿った「美術品」とは言えない。

*関連エントリ

酒井抱一 「秋草図屏風」 東京国立博物館(月に秋草図屏風)

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

鬼頭健吾 「Starburst galaxy」 東京都現代美術館(メディアコート)

東京都現代美術館

メディアコート(2階カフェテリア奥)

「鬼頭健吾 - Starburst galaxy - 」

MOTで始まった新しい試みです。高さ15メートル、幅28メートルにも及ぶメディアコートの壁に、お馴染みのフラフープを用いた鬼頭健吾のインスタレーションが展開されています。その名は「Starburst galaxy」(2007)です。

メディアコートとは、2階カフェテリアよりテラスを進んだ奥のオープンスペースのことです。三方を壁に囲まれたやや窮屈な空間ではありますが、パンチ穴の開いたメタリックな巨大壁に、かのカラフルな無数のフラフープ・チューブが踊るように吊るされています。そのチューブの群れは、まるで大きな滝の水紋のようです。何やら互いに交差しながら、ざわめくかのようにしてリズミカルな曲線を描いていました。また、床に垂れたチューブも必見です。中で忙しなく行き交う液体の流れを見て取ることが出来ます。この一本一本が、例えばエネルギーを運ぶ血管のような役割を持っているのかもしれません。その有機的な生命感もまた魅力の一つです。

今回のインスタレーションは、先日よりMOTで始まった「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」に準じています。これは同美術館とブルームバーグが共同で行う、「若手アーティストの支援とアートへのアクセシビリティを広げることを目的としたプログラム」(公式HPより。)とのことですが、ようするにやや遊んでいる感もあるMOTのオープンスペースに新たなアートを展開していく企画なのだと思います。その第一弾(ただし次回のアナウンスはありませんが。)に、鬼頭健吾が選ばれたというわけです。

鬼頭の作品としては、過去に例のない大規模なものです。MOTへお出かけの際は、見逃されないようおすすめします。

「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」は、来年の1月20日までの開催です。

*関連リンク

「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」

Bloomberg(日本語ページ)

メディアコート(2階カフェテリア奥)

「鬼頭健吾 - Starburst galaxy - 」

MOTで始まった新しい試みです。高さ15メートル、幅28メートルにも及ぶメディアコートの壁に、お馴染みのフラフープを用いた鬼頭健吾のインスタレーションが展開されています。その名は「Starburst galaxy」(2007)です。

メディアコートとは、2階カフェテリアよりテラスを進んだ奥のオープンスペースのことです。三方を壁に囲まれたやや窮屈な空間ではありますが、パンチ穴の開いたメタリックな巨大壁に、かのカラフルな無数のフラフープ・チューブが踊るように吊るされています。そのチューブの群れは、まるで大きな滝の水紋のようです。何やら互いに交差しながら、ざわめくかのようにしてリズミカルな曲線を描いていました。また、床に垂れたチューブも必見です。中で忙しなく行き交う液体の流れを見て取ることが出来ます。この一本一本が、例えばエネルギーを運ぶ血管のような役割を持っているのかもしれません。その有機的な生命感もまた魅力の一つです。

今回のインスタレーションは、先日よりMOTで始まった「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」に準じています。これは同美術館とブルームバーグが共同で行う、「若手アーティストの支援とアートへのアクセシビリティを広げることを目的としたプログラム」(公式HPより。)とのことですが、ようするにやや遊んでいる感もあるMOTのオープンスペースに新たなアートを展開していく企画なのだと思います。その第一弾(ただし次回のアナウンスはありませんが。)に、鬼頭健吾が選ばれたというわけです。

鬼頭の作品としては、過去に例のない大規模なものです。MOTへお出かけの際は、見逃されないようおすすめします。

「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」は、来年の1月20日までの開催です。

*関連リンク

「PUBLIC 'SPACE' PROJECT」

Bloomberg(日本語ページ)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

酒井抱一 「四季花鳥図巻 上」(一部) 東京国立博物館

東京国立博物館

平常展示(特別2室『書画の展開』) 5/8-6/3

「酒井抱一 - 四季花鳥図巻 上 - 」(一部)

東博・平常展で公開中の酒井抱一「四季花鳥図巻」(1818)です。全長7メートルにも及ぶ上巻のうち、ちょうど今の時候に合わせた春、夏の部分、約1.5~2メートルほどが展示されています。

大名家の次男として生まれたという出自もあるのか、抱一の作品には何かと「高貴である。」とするイメージがあるようにも感じますが、もしそれが正しければ、まさにこの「四季花鳥図巻」こそが、抱一一流の優雅な趣きをたたえた会心作と言えるでしょう。抱一、58歳の頃、上質な絵具を用いて貴人の慶事のために描かれたというこの作品は、例えば葉脈における金線の一つをとってもまさしく流麗です。たらし込みによって描かれた黒い蝶の羽は透き通るように瑞々しく、控えめに照る紫陽花はガラスを敷きつめたモザイク画のような質感を見せていました。そして花や草木の全ては、あたかも水に泳ぐかのように空間をゆるやかに駆けています。窮屈でありません。

「四季花鳥図巻」には計60種もの植物や鳥が登場しますが、中でも虫が特徴的です。今回公開中の部分には、先述した蝶の他、巣にとまる蜂を見るだけにとどまりますが、抱一は光琳や宗達では描かれなかった虫たちを、四条派や清の花鳥画などより取り入れ、このような彩りのある琳派の「四季花鳥図」を作り上げました。

この作品が展示されるのは、下巻の一部が出た2005年9月以来のことです。なるべくなら通巻で見たいとも思いますが、他の部分の公開予定は今のところありません。その情報を待ちながら、また足繁く東博へ通うことになりそうです。

特集陳列の「屏風」(~6/3)と合わせて楽しまれることもおすすめします。応挙の「波涛図屏風」も見事でした。

6月3日までの公開です。

*関連リンク

東京国立博物館・名品ギャラリー・カラーフィルム検索「四季花鳥図巻」(作品の詳細な写真が掲載されています。)

*関連エントリ

来年のカレンダーはこれで決まり! 抱一の「四季花鳥図巻」

平常展示(特別2室『書画の展開』) 5/8-6/3

「酒井抱一 - 四季花鳥図巻 上 - 」(一部)

東博・平常展で公開中の酒井抱一「四季花鳥図巻」(1818)です。全長7メートルにも及ぶ上巻のうち、ちょうど今の時候に合わせた春、夏の部分、約1.5~2メートルほどが展示されています。

大名家の次男として生まれたという出自もあるのか、抱一の作品には何かと「高貴である。」とするイメージがあるようにも感じますが、もしそれが正しければ、まさにこの「四季花鳥図巻」こそが、抱一一流の優雅な趣きをたたえた会心作と言えるでしょう。抱一、58歳の頃、上質な絵具を用いて貴人の慶事のために描かれたというこの作品は、例えば葉脈における金線の一つをとってもまさしく流麗です。たらし込みによって描かれた黒い蝶の羽は透き通るように瑞々しく、控えめに照る紫陽花はガラスを敷きつめたモザイク画のような質感を見せていました。そして花や草木の全ては、あたかも水に泳ぐかのように空間をゆるやかに駆けています。窮屈でありません。

「四季花鳥図巻」には計60種もの植物や鳥が登場しますが、中でも虫が特徴的です。今回公開中の部分には、先述した蝶の他、巣にとまる蜂を見るだけにとどまりますが、抱一は光琳や宗達では描かれなかった虫たちを、四条派や清の花鳥画などより取り入れ、このような彩りのある琳派の「四季花鳥図」を作り上げました。

この作品が展示されるのは、下巻の一部が出た2005年9月以来のことです。なるべくなら通巻で見たいとも思いますが、他の部分の公開予定は今のところありません。その情報を待ちながら、また足繁く東博へ通うことになりそうです。

特集陳列の「屏風」(~6/3)と合わせて楽しまれることもおすすめします。応挙の「波涛図屏風」も見事でした。

6月3日までの公開です。

*関連リンク

東京国立博物館・名品ギャラリー・カラーフィルム検索「四季花鳥図巻」(作品の詳細な写真が掲載されています。)

*関連エントリ

来年のカレンダーはこれで決まり! 抱一の「四季花鳥図巻」

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

ジェームズ・タレル 「テレフォン・ブース」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

常設展第4期

「ジェームズ・タレル - テレフォン・ブース(コール・ウェイティング) - 」

光を操る芸術家、ジェームズ・タレル(1943 - )の体験型インスタレーション「テレフォン・ブース」(1997)です。まさに電話ボックスのような箱形の装置の中に入り、激しい光のマジックを楽しみます。約7、8分ほど繰り広げられる、光と色だけが生み出す神秘の世界です。

内部の半円状ドームに頭を入れ、ドアを閉じてスイッチを押すと光のショーの始まりです。手元には、光量やライトの点滅を変化させる操作盤も設置されていますが、既に作品には光の色や動きがプログラミングされています。それに従って見入るだけでも問題ありません。青や赤の光がゆっくりと辺り一面に広がったと思うと、すぐさま素早いストロボの点滅がしばらく続き、また元の色に舞い戻ります。その繰り返しです。殆ど脈絡もないように、ただひたすら光だけが変化し続けるのです。

この作品は、例えば「光の恵み」を思わせるような、ただそれを美しく見せるだけのものではありません。むしろその激しい光の点滅が知覚を鋭く突き刺して、いつしか光を越えた神秘的な、それこそ奇蹟を見るような感覚を見るまで自我を揺さぶり続けます。狭い空間の中に閉じ込められ、光に脳をシャッフルさせられているような、言わばかなり「危険な」作品でもあるようです。

電話が、遠くの人間(世界)と音声でコミュニケーションをとっているのに対し、この作品は光の世界と交信するようなイメージを持って作られています。最大限に作品を楽しむには、終始、上を見るように頭を持ち上げ、その半円のドームだけを視界に入れるのがポイントです。しばらくすると目を閉じたくなるような、一種の不安感に囚われます。そして天地も消滅したような、単なる光の世界だけを感じられれば、作品を味わうことに成功したと言えるのではないでしょうか。確かに単なる小さなドームが、光の粒子だけしかない、どこか「無」とも言える状態に見えてくる瞬間がありました。

閉所恐怖症や体調不良、またはてんかんの発作を起こす方は体験出来ないそうです。また90年代後半の作品ですが、不思議にもそのレトロな作りにもっと古めかしい時代の気配を感じます。現在開催中の常設展、来月22日までの出品です。

常設展第4期

「ジェームズ・タレル - テレフォン・ブース(コール・ウェイティング) - 」

光を操る芸術家、ジェームズ・タレル(1943 - )の体験型インスタレーション「テレフォン・ブース」(1997)です。まさに電話ボックスのような箱形の装置の中に入り、激しい光のマジックを楽しみます。約7、8分ほど繰り広げられる、光と色だけが生み出す神秘の世界です。

内部の半円状ドームに頭を入れ、ドアを閉じてスイッチを押すと光のショーの始まりです。手元には、光量やライトの点滅を変化させる操作盤も設置されていますが、既に作品には光の色や動きがプログラミングされています。それに従って見入るだけでも問題ありません。青や赤の光がゆっくりと辺り一面に広がったと思うと、すぐさま素早いストロボの点滅がしばらく続き、また元の色に舞い戻ります。その繰り返しです。殆ど脈絡もないように、ただひたすら光だけが変化し続けるのです。

この作品は、例えば「光の恵み」を思わせるような、ただそれを美しく見せるだけのものではありません。むしろその激しい光の点滅が知覚を鋭く突き刺して、いつしか光を越えた神秘的な、それこそ奇蹟を見るような感覚を見るまで自我を揺さぶり続けます。狭い空間の中に閉じ込められ、光に脳をシャッフルさせられているような、言わばかなり「危険な」作品でもあるようです。

電話が、遠くの人間(世界)と音声でコミュニケーションをとっているのに対し、この作品は光の世界と交信するようなイメージを持って作られています。最大限に作品を楽しむには、終始、上を見るように頭を持ち上げ、その半円のドームだけを視界に入れるのがポイントです。しばらくすると目を閉じたくなるような、一種の不安感に囚われます。そして天地も消滅したような、単なる光の世界だけを感じられれば、作品を味わうことに成功したと言えるのではないでしょうか。確かに単なる小さなドームが、光の粒子だけしかない、どこか「無」とも言える状態に見えてくる瞬間がありました。

閉所恐怖症や体調不良、またはてんかんの発作を起こす方は体験出来ないそうです。また90年代後半の作品ですが、不思議にもそのレトロな作りにもっと古めかしい時代の気配を感じます。現在開催中の常設展、来月22日までの出品です。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

マーク・ロスコ 「赤の中の黒」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

MOTコレクション(常設展示室)

「マーク・ロスコ - 赤の中の黒 - 」

著名な作品ですが、そう頻繁に展示されているわけでもないようです。MOTの常設展示より、マーク・ロスコ(1903-1970)の「赤の中の黒」(1958)です。

関東近辺にて拝見出来る充実したロスコのコレクションと言えば、やはり川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」が挙げられるかと思います。川村のロスコが、照明の抑えられた暗がりにて、やや不気味にも赤く灯っているのに対し、MOTのそれはもっと明るい真っ白な展示室にて、燦然と赤と黒が輝く作品です。その印象はかなり異なります。

やや白みを帯びた軽やかな赤の上に、どっしりとのしかかる黒と、眩しいほど煌めく赤が殆ど対照的(やや黒の部分が広いようです。)になって描かれています。この作品は、どちらかと言えば赤よりも黒に良さがあるのかもしれません。背景の赤より溶け出してきたような気配を漂わせながらも、全体を押さえつけるかのような重々しい存在感を誇示しています。川村のロスコ・ルームで見る『窓』の印象はここにはあまりなく、色の対比は明快であるのに、こちらへズシリと迫り来るような一種の閉塞感すら感じさせていました。

霧がかかるように赤と黒が交錯する様子も美しい作品です。一見、極めて静的な姿を見せていますが、そのせめぎ合いには緩やかな動きも感じられます。

*関連エントリ

「ロスコ・ルーム」 川村記念美術館から

MOTコレクション(常設展示室)

「マーク・ロスコ - 赤の中の黒 - 」

著名な作品ですが、そう頻繁に展示されているわけでもないようです。MOTの常設展示より、マーク・ロスコ(1903-1970)の「赤の中の黒」(1958)です。

関東近辺にて拝見出来る充実したロスコのコレクションと言えば、やはり川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」が挙げられるかと思います。川村のロスコが、照明の抑えられた暗がりにて、やや不気味にも赤く灯っているのに対し、MOTのそれはもっと明るい真っ白な展示室にて、燦然と赤と黒が輝く作品です。その印象はかなり異なります。

やや白みを帯びた軽やかな赤の上に、どっしりとのしかかる黒と、眩しいほど煌めく赤が殆ど対照的(やや黒の部分が広いようです。)になって描かれています。この作品は、どちらかと言えば赤よりも黒に良さがあるのかもしれません。背景の赤より溶け出してきたような気配を漂わせながらも、全体を押さえつけるかのような重々しい存在感を誇示しています。川村のロスコ・ルームで見る『窓』の印象はここにはあまりなく、色の対比は明快であるのに、こちらへズシリと迫り来るような一種の閉塞感すら感じさせていました。

霧がかかるように赤と黒が交錯する様子も美しい作品です。一見、極めて静的な姿を見せていますが、そのせめぎ合いには緩やかな動きも感じられます。

*関連エントリ

「ロスコ・ルーム」 川村記念美術館から

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

松本竣介 「Y市の橋」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

所蔵作品展

「松本竣介 - Y市の橋 - 」

東京国立近代美術館の常設展示から、松本竣介(まつもとこうすけ、1912-1948)の「Y市の橋」(1943)です。全体を覆うくすんだ青みが、無機質な都市の光景を重々しくまとめ上げています。比較的、展示機会の多い作品です。印象深い方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Y市とは横浜市のことで、この橋も横浜駅近くの新田間川(現、派新田間川)にかかる月見橋がモデルとなっています。川の右手奥に見える大きな建物は国鉄の工場です。煤けた白の照る重厚な月見橋と、不気味に連なった国鉄の黒い跨線橋、そしてうっすらと橋を川面に写した川などが、まるでパズルをはめ込んだようにがっちりと組み合わされています。実に堅牢な雰囲気を漂わせる作品です。

私が松本の名を意識したのは、つい最近、昨年に世田谷美術館で開催された「ルソー展」を見てからのことでした。その展覧会では、メインのルソーよりも、この「Y市の橋」を含んだ数点の松本に強く感銘したことを覚えています。描かれた戦中の記憶を確かに伝えていながらも、いつの時代にも共通な賑やかな都市の影にある寂し気な光景を見事に描き切っているのではないでしょうか。橋の上などをとぼとぼと歩く、まるで影絵のような描写の人物からは、それこそ喧噪の渦にのまれつつも日々を健気に生きる都市生活者の悲哀を感じます。また、キャンバス上を削り取るような彫りの深い線描や、荒々しくも確固とした画肌も魅力的でした。作品にかけた画家の想いを感じ取れるような作品です。

「Y市の橋」は、これを含めて4バージョン(油彩)が確認されています。そのうち岩手県立美術館蔵の作品もまた有名ですが、つい先日、それとほぼ同じ構図の板絵が三重で発見されました。報道によれば、三重県立美術館蔵の「建物」(1947)をX線調査したところ、その作品の下の層から「Y市」が発見されたのだそうです。ちなみに同美術館では3月末まで、そのX線写真と「建物」を公開しています。

まだ松本の作品をまとめて拝見したことがありません。いつかは回顧展などに接することが出来ればと思います。

*関連リンク

「建物」下に別の絵あった エックス線撮影でわかる(Yomiuri online)

松本竣介油彩画《建物》の下の層から《Y市の橋》が発見されました。(三重県HP)

「橋の概要 月見橋」(横浜市西区HP)

所蔵作品展

「松本竣介 - Y市の橋 - 」

東京国立近代美術館の常設展示から、松本竣介(まつもとこうすけ、1912-1948)の「Y市の橋」(1943)です。全体を覆うくすんだ青みが、無機質な都市の光景を重々しくまとめ上げています。比較的、展示機会の多い作品です。印象深い方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Y市とは横浜市のことで、この橋も横浜駅近くの新田間川(現、派新田間川)にかかる月見橋がモデルとなっています。川の右手奥に見える大きな建物は国鉄の工場です。煤けた白の照る重厚な月見橋と、不気味に連なった国鉄の黒い跨線橋、そしてうっすらと橋を川面に写した川などが、まるでパズルをはめ込んだようにがっちりと組み合わされています。実に堅牢な雰囲気を漂わせる作品です。

私が松本の名を意識したのは、つい最近、昨年に世田谷美術館で開催された「ルソー展」を見てからのことでした。その展覧会では、メインのルソーよりも、この「Y市の橋」を含んだ数点の松本に強く感銘したことを覚えています。描かれた戦中の記憶を確かに伝えていながらも、いつの時代にも共通な賑やかな都市の影にある寂し気な光景を見事に描き切っているのではないでしょうか。橋の上などをとぼとぼと歩く、まるで影絵のような描写の人物からは、それこそ喧噪の渦にのまれつつも日々を健気に生きる都市生活者の悲哀を感じます。また、キャンバス上を削り取るような彫りの深い線描や、荒々しくも確固とした画肌も魅力的でした。作品にかけた画家の想いを感じ取れるような作品です。

「Y市の橋」は、これを含めて4バージョン(油彩)が確認されています。そのうち岩手県立美術館蔵の作品もまた有名ですが、つい先日、それとほぼ同じ構図の板絵が三重で発見されました。報道によれば、三重県立美術館蔵の「建物」(1947)をX線調査したところ、その作品の下の層から「Y市」が発見されたのだそうです。ちなみに同美術館では3月末まで、そのX線写真と「建物」を公開しています。

まだ松本の作品をまとめて拝見したことがありません。いつかは回顧展などに接することが出来ればと思います。

*関連リンク

「建物」下に別の絵あった エックス線撮影でわかる(Yomiuri online)

松本竣介油彩画《建物》の下の層から《Y市の橋》が発見されました。(三重県HP)

「橋の概要 月見橋」(横浜市西区HP)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

須田国太郎 「書斎」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

所蔵作品展

「須田国太郎 - 書斎 - 」(1937)

東京国立近代美術館の所蔵作品展に展示されています。同館所蔵の須田国太郎(すだくにたろう、1891-1961)から「書斎」(1937)です。右奥の壁には、画家の横顔が影となって大きく写り、手前の机上には書物や紙などが散乱しています。闇へしみ入る黒の迫力と、須田カラーならぬサーモンピンクも映えた傑作です。

この作品を初めて見たのは、思いがけないほど強く感銘した昨年の大回顧展のことでした。描かれているのは、画家自身による書斎の光景です。机には、写実的に描かれた書物や紙くずなどが無造作に置かれています。その質感は極めて重厚です。右手へと積み重なった分厚い書物の群れもまた、そのズッシリとした存在感を強く思わせていました。また手前にて開かれた書類や、まるでヒヨコが群れているかのような紙くずの山は、今まさに作業に没頭していたであろう時の生々しさを伝えています。書斎にて格闘する画家の気配すら感じさせる作品です。

奥の空間はかなり謎めいています。右奥に画家の影が写っていると気付くまでしばらく時間がかかりました。それに、中央部分に外へと抜けるような場が形成されているのも奇異な印象を与えます。丁寧に写実を見た机上の光景と、まるで草原に巨人の横顔が突き出しているかのような背景の対比が、この作品を謎めいた世界へと誘ってくれました。

須田は私にとってかけがえのない画家の一人です。3月4日まで展示されています。

*関連リンク

須田国太郎展(東京国立近代美術館、2006年1月-3月)

*関連エントリ

「須田国太郎展」 東京国立近代美術館 1/21

所蔵作品展

「須田国太郎 - 書斎 - 」(1937)

東京国立近代美術館の所蔵作品展に展示されています。同館所蔵の須田国太郎(すだくにたろう、1891-1961)から「書斎」(1937)です。右奥の壁には、画家の横顔が影となって大きく写り、手前の机上には書物や紙などが散乱しています。闇へしみ入る黒の迫力と、須田カラーならぬサーモンピンクも映えた傑作です。

この作品を初めて見たのは、思いがけないほど強く感銘した昨年の大回顧展のことでした。描かれているのは、画家自身による書斎の光景です。机には、写実的に描かれた書物や紙くずなどが無造作に置かれています。その質感は極めて重厚です。右手へと積み重なった分厚い書物の群れもまた、そのズッシリとした存在感を強く思わせていました。また手前にて開かれた書類や、まるでヒヨコが群れているかのような紙くずの山は、今まさに作業に没頭していたであろう時の生々しさを伝えています。書斎にて格闘する画家の気配すら感じさせる作品です。

奥の空間はかなり謎めいています。右奥に画家の影が写っていると気付くまでしばらく時間がかかりました。それに、中央部分に外へと抜けるような場が形成されているのも奇異な印象を与えます。丁寧に写実を見た机上の光景と、まるで草原に巨人の横顔が突き出しているかのような背景の対比が、この作品を謎めいた世界へと誘ってくれました。

須田は私にとってかけがえのない画家の一人です。3月4日まで展示されています。

*関連リンク

須田国太郎展(東京国立近代美術館、2006年1月-3月)

*関連エントリ

「須田国太郎展」 東京国立近代美術館 1/21

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

ヴォルフガング・ライプ 「米の食事」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

常設展示

「ヴォルフガング・ライプ - 米の食事 - 」(1998)

2003年に東京国立近代美術館で開催された「ヴォルフガング・ライプ」展をご記憶の方はいらっしゃるでしょうか。実はそれこそが、私が現代アートにハマる(?)切っ掛けともなった展覧会ですが、今、同美術館の常設展示に「米の食事」(1998)が出品されています。ライプの作品が常設展に登場したのはおそらく初めてです。

ドイツ生まれのヴォルフガング・ライプ(1950-)は、初め医学の道を志しながらも後に芸術家へと転向したという、やや異色の経歴を持つアーティストです。彼の作品は、一言で申し上げれば極めて瞑想的です。「美はつくり出すものではなく、関与するものである。」と述べるライプは、その作品素材へのまさしく「関与」を通して、半ば自然讃歌とも言える芸術世界へと誘います。蜜蝋、花粉、米粒、さらには牛乳などの生命を育む素材と、大理石や真鍮など強固な構造体を組み合わせて、非常に静謐で、またフォルムとしても美しい作品を作り上げました。ちなみに、彼の作品の殆どはオブジェよりも、インスタレーション的な側面を持ち合わせています。作品自身の力を鑑みることよりも、その作品を置くことで生じる「場」の気配を楽しむアーティストと言えるかもしれません。その点、2003年の個展は優れていました。作品同士の連鎖が、まるで一つのユートピアのような世界を形成していたのです。

8つの円錐形の真鍮が並ぶ「米の食事」(1998)は、中にたくさんの米粒が詰まった作品です。(ここに挙げた作品画像は、この作品と良く似た「9つの惑星のための米の食事」です。)まるで寺院の尖塔のように立つ円錐。下に散らばる米粒は、円錐を立てる際に中からこぼれ落ちたものです。米粒を真鍮に詰め、地に捧げるようにして並べていく。これはまさに、収穫を自然に感謝するための供え物なのかもしれません。また円錐の単純な反復とそのランダムな配置は、どこかミニマルアート的な味わいが感じられます。米と真鍮が相互に依存し合って、一つの暗号のような形を作る。何らかの祭儀の道具のようなイメージもわいてきます。

ライプの研ぎすまされた美的意識は、その作品の繊細な表情にも見て取れると思います。彼の作品は、どちらかと言えば借景があればより映えるのかもしれません。それこそ美術館の展示室に閉じ込めないで、もっと広がりのある空間に置いた方が良いのでしょう。(そういう意味では、今回、作品の配置に制約のある常設展示の物足りなさが付きまといます。)しかしそれでも、ここにはライプの「関与」の一つのあり方が示されている。難しいこと抜きにして、ただ鈍く黄金色に照るそのフォルムに見入っても良く、また米の洩れた床面に限りなく顔を近づけて、そこから円錐をまさに塔のように見上げても面白いのではないでしょうか。

2003年の個展では、「ミルクストーン」や「ライス・ハウス」なども深く心に残りました。彼の作品は、単体ではなく、いくつか組み合わせることで生きてくる面もあります。是非もう一度、ライプ作品に囲まれた静謐な場を味わってみたいものです。

常設展示

「ヴォルフガング・ライプ - 米の食事 - 」(1998)

2003年に東京国立近代美術館で開催された「ヴォルフガング・ライプ」展をご記憶の方はいらっしゃるでしょうか。実はそれこそが、私が現代アートにハマる(?)切っ掛けともなった展覧会ですが、今、同美術館の常設展示に「米の食事」(1998)が出品されています。ライプの作品が常設展に登場したのはおそらく初めてです。

ドイツ生まれのヴォルフガング・ライプ(1950-)は、初め医学の道を志しながらも後に芸術家へと転向したという、やや異色の経歴を持つアーティストです。彼の作品は、一言で申し上げれば極めて瞑想的です。「美はつくり出すものではなく、関与するものである。」と述べるライプは、その作品素材へのまさしく「関与」を通して、半ば自然讃歌とも言える芸術世界へと誘います。蜜蝋、花粉、米粒、さらには牛乳などの生命を育む素材と、大理石や真鍮など強固な構造体を組み合わせて、非常に静謐で、またフォルムとしても美しい作品を作り上げました。ちなみに、彼の作品の殆どはオブジェよりも、インスタレーション的な側面を持ち合わせています。作品自身の力を鑑みることよりも、その作品を置くことで生じる「場」の気配を楽しむアーティストと言えるかもしれません。その点、2003年の個展は優れていました。作品同士の連鎖が、まるで一つのユートピアのような世界を形成していたのです。

8つの円錐形の真鍮が並ぶ「米の食事」(1998)は、中にたくさんの米粒が詰まった作品です。(ここに挙げた作品画像は、この作品と良く似た「9つの惑星のための米の食事」です。)まるで寺院の尖塔のように立つ円錐。下に散らばる米粒は、円錐を立てる際に中からこぼれ落ちたものです。米粒を真鍮に詰め、地に捧げるようにして並べていく。これはまさに、収穫を自然に感謝するための供え物なのかもしれません。また円錐の単純な反復とそのランダムな配置は、どこかミニマルアート的な味わいが感じられます。米と真鍮が相互に依存し合って、一つの暗号のような形を作る。何らかの祭儀の道具のようなイメージもわいてきます。

ライプの研ぎすまされた美的意識は、その作品の繊細な表情にも見て取れると思います。彼の作品は、どちらかと言えば借景があればより映えるのかもしれません。それこそ美術館の展示室に閉じ込めないで、もっと広がりのある空間に置いた方が良いのでしょう。(そういう意味では、今回、作品の配置に制約のある常設展示の物足りなさが付きまといます。)しかしそれでも、ここにはライプの「関与」の一つのあり方が示されている。難しいこと抜きにして、ただ鈍く黄金色に照るそのフォルムに見入っても良く、また米の洩れた床面に限りなく顔を近づけて、そこから円錐をまさに塔のように見上げても面白いのではないでしょうか。

2003年の個展では、「ミルクストーン」や「ライス・ハウス」なども深く心に残りました。彼の作品は、単体ではなく、いくつか組み合わせることで生きてくる面もあります。是非もう一度、ライプ作品に囲まれた静謐な場を味わってみたいものです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

香月泰男 「水鏡」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

常設展示

「香月泰男 - 水鏡 - 」(1942)

特に好きだというわけではないのですが、見れば見るほど、脳裏に焼き付くように印象深くなる作品です。この少年(?)の覗き込む水槽の中には、一体、何が潜んでいるのでしょうか。今、東京国立近代美術館の常設展示に出品されている、香月泰男(1911-1974)の「水鏡」(1942)です。

香月泰男は、この作品を制作した年にいわゆる満州へと出征しました。そして終戦を奉天(現在の瀋陽)で迎え、その後、シベリアにて2年間にも及ぶ過酷な抑留生活を送ります。(その時の体験を絵画表現へと転化したのが、彼の代表作として名高い「シベリア・シリーズ」です。)この作品には、そんな香月の悲惨な戦争体験を予感させる、半ば不安と恐怖が包み隠されているように見えました。胸に強くのしかかるような重々しさを感じます。

「水鏡」と題されていますが、その水面には、覗き込む彼の顔を殆ど確認することが出来ません。また水槽左上には、まるで得体の知れない生き物のようなツタが、乾涸びて群がりながら水面を浸食していました。そして水の深み。まるで底なし沼のようです。手をつけたら引きずりこまれてしまうかのように、ぽっかりと口を開けています。

香月泰男については、郷土の山口県長門市にある「香月泰男美術館」のWebサイトが詳しいようです。また2004年には、現在長期休館中の東京ステーションギャラリーでも回顧展が開催されました。是非一度まとめて拝見してみたいです。

常設展示

「香月泰男 - 水鏡 - 」(1942)

特に好きだというわけではないのですが、見れば見るほど、脳裏に焼き付くように印象深くなる作品です。この少年(?)の覗き込む水槽の中には、一体、何が潜んでいるのでしょうか。今、東京国立近代美術館の常設展示に出品されている、香月泰男(1911-1974)の「水鏡」(1942)です。

香月泰男は、この作品を制作した年にいわゆる満州へと出征しました。そして終戦を奉天(現在の瀋陽)で迎え、その後、シベリアにて2年間にも及ぶ過酷な抑留生活を送ります。(その時の体験を絵画表現へと転化したのが、彼の代表作として名高い「シベリア・シリーズ」です。)この作品には、そんな香月の悲惨な戦争体験を予感させる、半ば不安と恐怖が包み隠されているように見えました。胸に強くのしかかるような重々しさを感じます。

「水鏡」と題されていますが、その水面には、覗き込む彼の顔を殆ど確認することが出来ません。また水槽左上には、まるで得体の知れない生き物のようなツタが、乾涸びて群がりながら水面を浸食していました。そして水の深み。まるで底なし沼のようです。手をつけたら引きずりこまれてしまうかのように、ぽっかりと口を開けています。

香月泰男については、郷土の山口県長門市にある「香月泰男美術館」のWebサイトが詳しいようです。また2004年には、現在長期休館中の東京ステーションギャラリーでも回顧展が開催されました。是非一度まとめて拝見してみたいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

佐竹本三十六歌仙絵(小野小町) 東京国立博物館(特集陳列)

東京国立博物館

特集陳列(本館特別1室) 9/5-10/1

「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」(13世紀)

この小野小町には惚れました。今、東京国立博物館で特別に展示されている「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」です。黒髪を垂らし、朱の映えた装束を纏う小野小町。あたかも顔を隠すかのようにして後ろを向いています。(そう言えば、百人一首の小町も後ろ向きでしたが…。)水のように流れる黒髪と、折重なる装束が、まるで一つの波のように合わさっていました。華麗です。

「佐竹本三十六歌仙絵」とは、数ある「三十六歌仙絵」の中でも一番古い時期に属する作品です。また「三十六歌仙」とは、藤原公仁(966-1041)の選んだ36名の歌人のことで、小町の他にも、山部赤人や在原業平などの有名な歌人が挙げられています。そして鎌倉時代に、彼ら歌人たちを尊ぶ風潮が興って、この「三十六歌仙絵」が成立しました。ちなみに描かれている人物は、同じ時代に隆盛を迎えた似絵(やまと絵の肖像画。)の技法によるものです。つまり、古来の優れた和歌に思いを馳せながら美しい似絵も楽しめるという、実に贅沢な作品だというわけです。

*古今和歌集 小野小町*

「色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける」

(この作品に収められている和歌です。移ろう恋心を花の色の変化と対比させています。)

ところで佐竹本とは、秋田の佐竹家に伝わった品という意味を示します。元々は二巻の絵巻物だったそうですが、その後切断されるなどして、現在の掛軸の形に落ち着きました。その資料的価値も高い作品です。

さすがに鎌倉時代のものということでやや傷みもあるようでしたが、展示では拡大写真なども用いて、その趣向を楽しめるように工夫されていました。またこの他にも、別場面にあたる2点(住吉明神と壬生忠峯)が展示されています。(20日からはさらに藤原興風が加わり、合計4点が展示されます。)そちらもなかなか見応えがありましたが、この小野小町の美しさはやはり別格です。全く予備知識なく拝見した作品でしたが、一目見てその姿に惹かれました。

展示期間は来月1日までです。また、佐竹本の小野小町は滅多に展示されない作品だとも聞きました。これを機会に一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

*ak96さんのブログ「徒然なるまままに」に、佐竹本三十六歌仙一覧表が掲載されています。これは必見です。

特集陳列(本館特別1室) 9/5-10/1

「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」(13世紀)

この小野小町には惚れました。今、東京国立博物館で特別に展示されている「佐竹本三十六歌仙絵(小野小町)」です。黒髪を垂らし、朱の映えた装束を纏う小野小町。あたかも顔を隠すかのようにして後ろを向いています。(そう言えば、百人一首の小町も後ろ向きでしたが…。)水のように流れる黒髪と、折重なる装束が、まるで一つの波のように合わさっていました。華麗です。

「佐竹本三十六歌仙絵」とは、数ある「三十六歌仙絵」の中でも一番古い時期に属する作品です。また「三十六歌仙」とは、藤原公仁(966-1041)の選んだ36名の歌人のことで、小町の他にも、山部赤人や在原業平などの有名な歌人が挙げられています。そして鎌倉時代に、彼ら歌人たちを尊ぶ風潮が興って、この「三十六歌仙絵」が成立しました。ちなみに描かれている人物は、同じ時代に隆盛を迎えた似絵(やまと絵の肖像画。)の技法によるものです。つまり、古来の優れた和歌に思いを馳せながら美しい似絵も楽しめるという、実に贅沢な作品だというわけです。

*古今和歌集 小野小町*

「色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける」

(この作品に収められている和歌です。移ろう恋心を花の色の変化と対比させています。)

ところで佐竹本とは、秋田の佐竹家に伝わった品という意味を示します。元々は二巻の絵巻物だったそうですが、その後切断されるなどして、現在の掛軸の形に落ち着きました。その資料的価値も高い作品です。

さすがに鎌倉時代のものということでやや傷みもあるようでしたが、展示では拡大写真なども用いて、その趣向を楽しめるように工夫されていました。またこの他にも、別場面にあたる2点(住吉明神と壬生忠峯)が展示されています。(20日からはさらに藤原興風が加わり、合計4点が展示されます。)そちらもなかなか見応えがありましたが、この小野小町の美しさはやはり別格です。全く予備知識なく拝見した作品でしたが、一目見てその姿に惹かれました。

展示期間は来月1日までです。また、佐竹本の小野小町は滅多に展示されない作品だとも聞きました。これを機会に一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

*ak96さんのブログ「徒然なるまままに」に、佐竹本三十六歌仙一覧表が掲載されています。これは必見です。

コメント ( 20 ) | Trackback ( 0 )

伊藤若冲派 「樹花鳥獣図屏風」 静岡県立美術館

静岡県立美術館

「伊藤若冲派 - 樹花鳥獣図屏風 - 」

静岡県立美術館所蔵の伊藤若冲(1716-1800)派「樹花鳥獣図屏風」です。美術館の図録に伊藤若冲派(ITO Jakuchu School)と紹介されていたので、拙ブログでも則っておきました。

一目見て真っ先に感じたのは、作品の状態が良くないと言うことです。表面は所々剥げ落ち、升目も絵具によって潰れている箇所が目立ちます。また、升目の彩色自体も粗く、升目の中に描かれた四角形がかなり崩れていました。どうやらこればかりは、先日拝見したプライス展の「鳥獣花木図屏風」の方が優れているようです。おそらくそちらの方が全体的に色付きが良く、また傷みも少ないのではないでしょうか。今後の保存や展示の行く末が心配になりました。これでは公開される機会が少ないのも仕方ありません。

画題はほぼ「鳥獣花木図屏風」と同じです。ただしその構図感は圧倒的に「樹花鳥獣図屏風」の方が優れています。特に鳳凰を取り囲んだ左隻は一目瞭然です。中心で構える鳳凰は目も艶やかで、その胴体もまさに筋肉隆々。緑のマフラーを巻いたような首筋から、美しい色のグラデーションを描く股の部分まで、非常に引き締まった体つきをしています。そして羽がダイナミックに靡く様子も圧巻です。特に後方へと伸びる二枚の羽が、まるで大蛇のように生々しくうねるのは見事でした。それに羽の一部は、体の方へと折り返すような表現を見せています。この半ばオーバーアクションとも言える羽の描写は、例えば動植綵絵の「旭日鳳凰図」などと良く似ています。これでこそ若冲の鳳凰と言えるのではないでしょうか。

左隻の核である鳳凰を取り囲む孔雀や鶏などの配置も適切です。鶏は大きく足を広げ、鳳凰を鋭い眼差しで見つめています。そして長く伸びる孔雀の羽や雉の尾は、まるで刃物のように尖った鋭く描かれていました。また、首を奇妙に傾げて鳳凰を覗き込む鵞鳥(?)も、あたかもそれを引き立てているかのように存在しています。それに鳳凰を見ていない鳥も、例えばその左下にて尾を伸ばす雉のように、睨みつけるような目でこちらを向いているのです。そして背景の水辺へ浮かぶ水鳥も、それこそ動植綵絵の「秋塘群雀図」のような一定のリズムを示しています。さらに付け加えれば、ここには「鳥獣花木図屏風」の左隻にあるような、画面構成上、殆ど不要とも思える鶴は描かれていません。動物をたくさん詰め込むことよりも、全体の構図感の方が優先されています。(絵の中に登場する動物や鳥の数も「鳥獣花木図屏風」より少ないようです。)この作品の見通しが良いのも、動物の配置が決して散漫になっていないからではないでしょうか。ようは、構図に、若冲ならではの緊張感を見出すことが出来るのです。

右隻でまず印象的だったのは、両端にある鹿と木の描写でした。鹿の首が「鳥獣花木図屏風」よりも二倍ほど長く突き出しています。そして木の表面を覆う色のグラデーションです。まるで流水紋様のような曲線が美しく描かれています。頭上を飾る緑をしっかりと支えていました。

中央にてどっしりと構える白象を中心に、右隻の動物は総じて険しい表情をしています。白象から首を突き出す猪は牙を剥き、その上の熊も、まるで何かを睨みつけるかのように振り返っていました。また動物の目は、それぞれまるで青い宝石をはめたように輝いています。どうやら動物たちの可愛らしさという点に関しては、「鳥獣花木図屏風」の方に軍配があがるようです。ば「樹花鳥獣図屏風」は全体的に線が鋭く、動物たちの体つきはかなりシャープです。丸みをあまり帯びていません。左上にて木からぶら下がる獣も、その細長い手を伸ばし、まるでブランコのようにぶら下がっていました。ただし白象の下にいる二匹の子犬だけは例外です。これだけは応挙の犬も真っ青なほどに可愛らしい姿を見せています。コロコロと転がるような丸い犬が戯れ合っていました。

「鳥獣花木図屏風」では目立っていた白象の上の敷物がありません。白い巨体をそのままに露にしています。ちなみにプライス展ではこの敷物の存在を、「ここが野生そのものの楽園ではないことがわかる。」として、それを仏教的意味の観点から定義付けていました。ただ私には、むしろ単にない方が白象の異様な存在感、ひいては人為的なもののない動物たちだけの楽園という印象が増すのではないかとも思います。如何でしょうか。

色のコントラストが「鳥獣花木図屏風」より優れています。カラフルな色に動物たちが埋もれることはありません。また「鳥獣花木図屏風」よりもはるかに立体的でかつ艶のある花々が、まるで絵の額のように画面を取り囲んでいます。それに背景の透き通るような青みも適切です。色付きは良くなくとも、その薄い青が手前のカラフルな動物や鳥を際立たせています。どうやら「鳥獣花木図屏風」の青は強過ぎるようです。あれでは色に動物が潰されてしまいます。

いわゆる升目描の作品は、散逸してしまったものを含めて僅か4点しか確認されていないそうです。当然ながら、若冲の手が入っているかどうかについては専門家の判断を仰ぐ他ありませんが、少なくとも絵自体は断然「樹花鳥獣図屏風」の方が魅力的だと思います。ただし今回この二点を拝見して改めて感じたのは、升目描の作品は決して若冲の最高峰ではないと言うことでした。この技法による作品が結果的に少なかったのは、あくまでも一種の創作の実験として作られたものに過ぎなかったからではないでしょうか。確かに驚くべき技法ですが、奇想天外な構図の中に冴え渡る線が渦巻く「動植綵絵」には遠く及ばないと思います。

今年の「樹花鳥獣図屏風」の公開は既に終えています。次の公開は、来年のゴールデンウィーク期間中を予定しているそうです。(他館への貸し出し予定も当分未定だそうです。)

「伊藤若冲派 - 樹花鳥獣図屏風 - 」

静岡県立美術館所蔵の伊藤若冲(1716-1800)派「樹花鳥獣図屏風」です。美術館の図録に伊藤若冲派(ITO Jakuchu School)と紹介されていたので、拙ブログでも則っておきました。

一目見て真っ先に感じたのは、作品の状態が良くないと言うことです。表面は所々剥げ落ち、升目も絵具によって潰れている箇所が目立ちます。また、升目の彩色自体も粗く、升目の中に描かれた四角形がかなり崩れていました。どうやらこればかりは、先日拝見したプライス展の「鳥獣花木図屏風」の方が優れているようです。おそらくそちらの方が全体的に色付きが良く、また傷みも少ないのではないでしょうか。今後の保存や展示の行く末が心配になりました。これでは公開される機会が少ないのも仕方ありません。

画題はほぼ「鳥獣花木図屏風」と同じです。ただしその構図感は圧倒的に「樹花鳥獣図屏風」の方が優れています。特に鳳凰を取り囲んだ左隻は一目瞭然です。中心で構える鳳凰は目も艶やかで、その胴体もまさに筋肉隆々。緑のマフラーを巻いたような首筋から、美しい色のグラデーションを描く股の部分まで、非常に引き締まった体つきをしています。そして羽がダイナミックに靡く様子も圧巻です。特に後方へと伸びる二枚の羽が、まるで大蛇のように生々しくうねるのは見事でした。それに羽の一部は、体の方へと折り返すような表現を見せています。この半ばオーバーアクションとも言える羽の描写は、例えば動植綵絵の「旭日鳳凰図」などと良く似ています。これでこそ若冲の鳳凰と言えるのではないでしょうか。

左隻の核である鳳凰を取り囲む孔雀や鶏などの配置も適切です。鶏は大きく足を広げ、鳳凰を鋭い眼差しで見つめています。そして長く伸びる孔雀の羽や雉の尾は、まるで刃物のように尖った鋭く描かれていました。また、首を奇妙に傾げて鳳凰を覗き込む鵞鳥(?)も、あたかもそれを引き立てているかのように存在しています。それに鳳凰を見ていない鳥も、例えばその左下にて尾を伸ばす雉のように、睨みつけるような目でこちらを向いているのです。そして背景の水辺へ浮かぶ水鳥も、それこそ動植綵絵の「秋塘群雀図」のような一定のリズムを示しています。さらに付け加えれば、ここには「鳥獣花木図屏風」の左隻にあるような、画面構成上、殆ど不要とも思える鶴は描かれていません。動物をたくさん詰め込むことよりも、全体の構図感の方が優先されています。(絵の中に登場する動物や鳥の数も「鳥獣花木図屏風」より少ないようです。)この作品の見通しが良いのも、動物の配置が決して散漫になっていないからではないでしょうか。ようは、構図に、若冲ならではの緊張感を見出すことが出来るのです。

右隻でまず印象的だったのは、両端にある鹿と木の描写でした。鹿の首が「鳥獣花木図屏風」よりも二倍ほど長く突き出しています。そして木の表面を覆う色のグラデーションです。まるで流水紋様のような曲線が美しく描かれています。頭上を飾る緑をしっかりと支えていました。

中央にてどっしりと構える白象を中心に、右隻の動物は総じて険しい表情をしています。白象から首を突き出す猪は牙を剥き、その上の熊も、まるで何かを睨みつけるかのように振り返っていました。また動物の目は、それぞれまるで青い宝石をはめたように輝いています。どうやら動物たちの可愛らしさという点に関しては、「鳥獣花木図屏風」の方に軍配があがるようです。ば「樹花鳥獣図屏風」は全体的に線が鋭く、動物たちの体つきはかなりシャープです。丸みをあまり帯びていません。左上にて木からぶら下がる獣も、その細長い手を伸ばし、まるでブランコのようにぶら下がっていました。ただし白象の下にいる二匹の子犬だけは例外です。これだけは応挙の犬も真っ青なほどに可愛らしい姿を見せています。コロコロと転がるような丸い犬が戯れ合っていました。

「鳥獣花木図屏風」では目立っていた白象の上の敷物がありません。白い巨体をそのままに露にしています。ちなみにプライス展ではこの敷物の存在を、「ここが野生そのものの楽園ではないことがわかる。」として、それを仏教的意味の観点から定義付けていました。ただ私には、むしろ単にない方が白象の異様な存在感、ひいては人為的なもののない動物たちだけの楽園という印象が増すのではないかとも思います。如何でしょうか。

色のコントラストが「鳥獣花木図屏風」より優れています。カラフルな色に動物たちが埋もれることはありません。また「鳥獣花木図屏風」よりもはるかに立体的でかつ艶のある花々が、まるで絵の額のように画面を取り囲んでいます。それに背景の透き通るような青みも適切です。色付きは良くなくとも、その薄い青が手前のカラフルな動物や鳥を際立たせています。どうやら「鳥獣花木図屏風」の青は強過ぎるようです。あれでは色に動物が潰されてしまいます。

いわゆる升目描の作品は、散逸してしまったものを含めて僅か4点しか確認されていないそうです。当然ながら、若冲の手が入っているかどうかについては専門家の判断を仰ぐ他ありませんが、少なくとも絵自体は断然「樹花鳥獣図屏風」の方が魅力的だと思います。ただし今回この二点を拝見して改めて感じたのは、升目描の作品は決して若冲の最高峰ではないと言うことでした。この技法による作品が結果的に少なかったのは、あくまでも一種の創作の実験として作られたものに過ぎなかったからではないでしょうか。確かに驚くべき技法ですが、奇想天外な構図の中に冴え渡る線が渦巻く「動植綵絵」には遠く及ばないと思います。

今年の「樹花鳥獣図屏風」の公開は既に終えています。次の公開は、来年のゴールデンウィーク期間中を予定しているそうです。(他館への貸し出し予定も当分未定だそうです。)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

酒井抱一 「夏秋草図屏風」 東京国立博物館

東京国立博物館

平常展(本館2階 第7室) 8/8-9/18

「酒井抱一 - 夏秋草図屏風 - 」

東京国立博物館の平常展では、今、酒井抱一(1761-1829)の代表作として名高い「夏秋草図屏風」(1821)が展示されています。展示期間は今月8日から来月18日まで。立秋を過ぎた今の時候にもぴったりな素晴らしい作品です。

夏の激しい雨に打たれた夏草と、風に気持ち良さそうにそよぐ秋草。それぞれが、抱一ならでは生き生きとした線の描写によって見事に表現されています。たっぷりと水を浴びて生い茂る夏草のしなやかさ。その影に隠れた白百合が美しく映えていました。また秋草では、まるで水の中でゆらゆらと揺れているようなツタの描写が絶品です。風に吹かれて空へと舞う葉と、これを描かせたら抱一の右に出る者はいないススキの描写。それらが銀地の上で冴え渡るツタと絡み合う。朱の交わる葉の色は秋の匂いを漂わせています。もう見事としか言い様がありません。

抱一は、この作品を尾形光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描きました。ちょうど雷神の後ろには夏草が、そして風神の裏には秋草が描かれていたそうです。それぞれ、雷神の雷雨に襲われた夏草と、風神の風に吹かれた秋草を表現しているのでしょう。また、表の金地と裏の銀地。衝立てとして置かれていたなら、その眩いばかりの輝きにさぞ贅沢な空間が形成されていたと思います。ちなみに抱一は、風神雷神図の構図を取り入れることで、結果的にその原作者である俵屋宗達へ敬意を示しました。江戸にて琳派を志し、見事それを成し遂げた抱一と、その師としての光琳と宗達が繋がっている。時空を超えた琳派の巨匠たちのコラボレーション。まさに記念碑的作品です。

私はこの作品を、二年前に東京国立近代美術館で開催された「RIMPA」展で初めて見ました。その時の衝撃に近い感動は今も忘れられません。(酒井抱一の名が強く記憶に残ったのもその展覧会でした。それ以来、琳派の中では彼が一番好きです。)これを機会に是非ご覧になることをおすすめ致します。

平常展(本館2階 第7室) 8/8-9/18

「酒井抱一 - 夏秋草図屏風 - 」

東京国立博物館の平常展では、今、酒井抱一(1761-1829)の代表作として名高い「夏秋草図屏風」(1821)が展示されています。展示期間は今月8日から来月18日まで。立秋を過ぎた今の時候にもぴったりな素晴らしい作品です。

夏の激しい雨に打たれた夏草と、風に気持ち良さそうにそよぐ秋草。それぞれが、抱一ならでは生き生きとした線の描写によって見事に表現されています。たっぷりと水を浴びて生い茂る夏草のしなやかさ。その影に隠れた白百合が美しく映えていました。また秋草では、まるで水の中でゆらゆらと揺れているようなツタの描写が絶品です。風に吹かれて空へと舞う葉と、これを描かせたら抱一の右に出る者はいないススキの描写。それらが銀地の上で冴え渡るツタと絡み合う。朱の交わる葉の色は秋の匂いを漂わせています。もう見事としか言い様がありません。

抱一は、この作品を尾形光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描きました。ちょうど雷神の後ろには夏草が、そして風神の裏には秋草が描かれていたそうです。それぞれ、雷神の雷雨に襲われた夏草と、風神の風に吹かれた秋草を表現しているのでしょう。また、表の金地と裏の銀地。衝立てとして置かれていたなら、その眩いばかりの輝きにさぞ贅沢な空間が形成されていたと思います。ちなみに抱一は、風神雷神図の構図を取り入れることで、結果的にその原作者である俵屋宗達へ敬意を示しました。江戸にて琳派を志し、見事それを成し遂げた抱一と、その師としての光琳と宗達が繋がっている。時空を超えた琳派の巨匠たちのコラボレーション。まさに記念碑的作品です。

私はこの作品を、二年前に東京国立近代美術館で開催された「RIMPA」展で初めて見ました。その時の衝撃に近い感動は今も忘れられません。(酒井抱一の名が強く記憶に残ったのもその展覧会でした。それ以来、琳派の中では彼が一番好きです。)これを機会に是非ご覧になることをおすすめ致します。

コメント ( 15 ) | Trackback ( 0 )

「彫刻三点(マンズー、舟越、クロチェッティ)」 埼玉県立近代美術館(地下フロア)

埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)

地下1階フロア(階段前)

「舟越保武 -ダミアン神父像」(1975)

「ジャコモ・マンズー -枢機卿」(1979)

「ヴェナンツォ・クロチェッティ -マグダラのマリア」(1973-76)

地下1階フロアの一般展示室の横に、宗教的な主題による3点の彫刻が静かに立っています。うっかりすると見逃してしまうような目立たない場所ですが、この美術館へ行った際には是非対面したい作品です。

3点の彫刻は、地下1階の階段(またはエレベーター)を降りた前の吹き抜けに、三面の壁を背にして置かれていました。まずはその正面にあるジャコモ・マンズー(1908-1991)の「枢機卿」です。大きなマントに身を包んで、静かに目を閉じ、また瞑想にふける枢機卿。大きく突き出た三角錐のマントと、その上へと伸びた帽子からは、彼の気位の高さを感じさせます。シンプルな造形の中に潜む祈りへの力。3点の中では最も内省的で、また威厳に満ちた作品です。

その左手にあるのが舟越保武(1912-2002)の「ダミアン神父像」です。やや肩を落として、両手をだらんと伸ばした神父像。その瞳には深い哀愁が漂っています。ちなみにこの神父は、ハワイのハンセン病患者の救済に尽力した実在の人物(1840-89)だそうです。(また、自身もハンセン病にて亡くなったそうです。)そして舟越は、その神父の人間愛を顕彰するためにこの彫刻を手がけた。ブロンズの体からじわじわと伝わる神父の慈しみ。あくまでも静かに対話したい作品でした。

最後は向かって右手にあるヴェナンツォ・クロチェッティ(1913-2003)の「マグダラのマリア」です。まさに慟哭のマリアでしょうか。顔の表情は、風に大きく靡いた衣服や髪によって隠されています。確認出来ません。しかしそこに投げ出されたマリアの悔悛の念は、激しくうねるマントのひだや、後ろを向いた体からも強く伝わってくる。あくまでも嘆き、そして全身で悔いているマリア。そのダイナミックな表現からは、悔いた後の生への意思すら感じさせます。強烈な存在感です。

3点の彫刻に囲まれた、寡黙で神秘的な空間。埼玉県立近代美術館へお出向きの際は、どうぞ地下もお忘れないようご確認下さい。

地下1階フロア(階段前)

「舟越保武 -ダミアン神父像」(1975)

「ジャコモ・マンズー -枢機卿」(1979)

「ヴェナンツォ・クロチェッティ -マグダラのマリア」(1973-76)

地下1階フロアの一般展示室の横に、宗教的な主題による3点の彫刻が静かに立っています。うっかりすると見逃してしまうような目立たない場所ですが、この美術館へ行った際には是非対面したい作品です。

3点の彫刻は、地下1階の階段(またはエレベーター)を降りた前の吹き抜けに、三面の壁を背にして置かれていました。まずはその正面にあるジャコモ・マンズー(1908-1991)の「枢機卿」です。大きなマントに身を包んで、静かに目を閉じ、また瞑想にふける枢機卿。大きく突き出た三角錐のマントと、その上へと伸びた帽子からは、彼の気位の高さを感じさせます。シンプルな造形の中に潜む祈りへの力。3点の中では最も内省的で、また威厳に満ちた作品です。

その左手にあるのが舟越保武(1912-2002)の「ダミアン神父像」です。やや肩を落として、両手をだらんと伸ばした神父像。その瞳には深い哀愁が漂っています。ちなみにこの神父は、ハワイのハンセン病患者の救済に尽力した実在の人物(1840-89)だそうです。(また、自身もハンセン病にて亡くなったそうです。)そして舟越は、その神父の人間愛を顕彰するためにこの彫刻を手がけた。ブロンズの体からじわじわと伝わる神父の慈しみ。あくまでも静かに対話したい作品でした。

最後は向かって右手にあるヴェナンツォ・クロチェッティ(1913-2003)の「マグダラのマリア」です。まさに慟哭のマリアでしょうか。顔の表情は、風に大きく靡いた衣服や髪によって隠されています。確認出来ません。しかしそこに投げ出されたマリアの悔悛の念は、激しくうねるマントのひだや、後ろを向いた体からも強く伝わってくる。あくまでも嘆き、そして全身で悔いているマリア。そのダイナミックな表現からは、悔いた後の生への意思すら感じさせます。強烈な存在感です。

3点の彫刻に囲まれた、寡黙で神秘的な空間。埼玉県立近代美術館へお出向きの際は、どうぞ地下もお忘れないようご確認下さい。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

宮島達男 「Number of Time in Coin-Locker」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)

コイン・ロッカー(1階)

「宮島達男 -Number of Time in Coin-Locker」(1996)

埼玉県立近代美術館は、常設や企画展以外にも、屋内外の彫刻や館内のデザインチェアなどに見所の多い美術館ですが、その中でも特に印象深いのがこの宮島のデジタル・カウンターです。ここだけは、原美術館も真っ青な現代アートの匂いが漂っています。見逃せません。

ともかく設置場所に意表を突かれます。エントランスを抜け、観覧券を購入し、その後は荷物を預けにいく。この一連の鑑賞への道筋の最後に、思わぬ所にてアートが待ち構えているわけです。この美術館に来て荷物をロッカーへ入れなくては意味がない。(?)必ず立ち寄るべきロッカーです。

ロッカー室入口から。ハッキリ言って遠目からだと殆ど気がつきません。

少し近づいて見ると…、何やらロッカーの上段に光る物体を確認することが出来ます。

さらにもっと寄って見る。そう37番のロッカーです。別に故障中の配線が収納されているわけではありません。これがれっきとした宮島の作品、「Number of Time in Coin-Locker」なのです。

もっと寄りました。ぐちゃぐちゃの配線に赤いカウンターがたくさん。無数の数字が刻まれています。

この作品のカウンターは、公募によって選ばれた150名の埼玉県民が、それぞれ自分の好きな速度に設定したものだそうです。そして各カウンターの裏には、設定者のサインまで記されている。まさに地元密着のカウンター。埼玉の150名の生命がここに集い、時を刻んでいます。

初めて行った時はこれが作品だということすら分かりませんでしたが、今ではこのカウンターに会えるということがこの美術館へ行く動機の一つともなっています。(ちょっとオーバーかもしれませんが…。)北浦和へお出かけの際は、是非たくさん荷物を持って、(?)このロッカーに預けてみては如何でしょう。思いもよらないカウンターとの出会いが待っています!

*関連エントリ

・宮島達男のデジタル・カウンター 東京都現代美術館から(2005/4/8)

・「宮島達男展 『FRAGILE』」 SCAI 3/25(2006/3/30)

昨日のエントリと合わせて拙い写真を失礼しました…。

コイン・ロッカー(1階)

「宮島達男 -Number of Time in Coin-Locker」(1996)

埼玉県立近代美術館は、常設や企画展以外にも、屋内外の彫刻や館内のデザインチェアなどに見所の多い美術館ですが、その中でも特に印象深いのがこの宮島のデジタル・カウンターです。ここだけは、原美術館も真っ青な現代アートの匂いが漂っています。見逃せません。

ともかく設置場所に意表を突かれます。エントランスを抜け、観覧券を購入し、その後は荷物を預けにいく。この一連の鑑賞への道筋の最後に、思わぬ所にてアートが待ち構えているわけです。この美術館に来て荷物をロッカーへ入れなくては意味がない。(?)必ず立ち寄るべきロッカーです。

ロッカー室入口から。ハッキリ言って遠目からだと殆ど気がつきません。

少し近づいて見ると…、何やらロッカーの上段に光る物体を確認することが出来ます。

さらにもっと寄って見る。そう37番のロッカーです。別に故障中の配線が収納されているわけではありません。これがれっきとした宮島の作品、「Number of Time in Coin-Locker」なのです。

もっと寄りました。ぐちゃぐちゃの配線に赤いカウンターがたくさん。無数の数字が刻まれています。

この作品のカウンターは、公募によって選ばれた150名の埼玉県民が、それぞれ自分の好きな速度に設定したものだそうです。そして各カウンターの裏には、設定者のサインまで記されている。まさに地元密着のカウンター。埼玉の150名の生命がここに集い、時を刻んでいます。

初めて行った時はこれが作品だということすら分かりませんでしたが、今ではこのカウンターに会えるということがこの美術館へ行く動機の一つともなっています。(ちょっとオーバーかもしれませんが…。)北浦和へお出かけの際は、是非たくさん荷物を持って、(?)このロッカーに預けてみては如何でしょう。思いもよらないカウンターとの出会いが待っています!

*関連エントリ

・宮島達男のデジタル・カウンター 東京都現代美術館から(2005/4/8)

・「宮島達男展 『FRAGILE』」 SCAI 3/25(2006/3/30)

昨日のエントリと合わせて拙い写真を失礼しました…。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |