最近Y新聞の人生案内という記事をよく見ることがある。世の中ににはいろいろな悩みがあるものだと感じた。悩みを一人でくよくよ考えているとさらによくないことに発展することがある。もう数年前になるが、近所の主婦がある日突然自分を中傷するようなことを大声で窓から叫ぶという事件?が報道された。どんな解決をしたのか覚えていないが警察なども関係して解決したのだと思う。

このように他人同士のことだと警察などに相談することが比較的行われるらしい。しかし、家庭内のことになると陰にこもるというか表面に出にくいことがある。人生案内の相談でしばしば見られるのが親と子、親とこどもの配偶者の問題である。

そこで思い出したのが、最近ブルーレイDVD化されて発売されたという「東京物語」という映画である。この映画は1953年に封切りされたのでもう60年にもなるが、未だに人気があるという。小津安二郎監督、笠智衆主演、東山千栄子、原節子などが親子・嫁姑関係を演じている。私はこの映画を大学に入ってから3本立て上映館でみた。非常に感動したことを覚えている。いい映画であった。

この映画で表現される家庭の事情は今では通常のことになってしまったのかも知れない。あるいは昔からあったのかも知れない。

もう数十年前の友人の話だが、亡くなった細君のへそくり(百万円ほどあったらしい)が見つかった。こども二人がそれをもとに激しく争ったという。友人は子供たちに資産を残すことに疑問を持ってしまったという。

人間の心の中にある欲望は限りないものだが、それをどのくらいで押さえるかが問題である。欲望が際限なく高まると犯罪に発展することがあるし、萎んでしまうと自己死につながることがある。

論語に『過ぎたるは なお及ばざるがごとし』という言葉がある。ものごとはほどほどが肝心だと言うことだろう。

(蛇足かも知れないが、欲望をコントロールする方法は、家庭で、学校で、社会で先人が教え、みずから身に付けていかなければならない。こういう話を昔の学生は仲間と話し合うことがあった。今の若い人たちはどうだろう。こんなことを言ったら仲間はずれになってしまうと考える人が多いと聞く。私は仲間作りは必要だと思うが、一人でいることも必要なことだと思う。)

当地で、7月27日にミンミンゼミが鳴き始めました。あの騒々しいクマゼミは昨26日から鳴き始めました。この時期にいろいろな蝉が鳴き始めるのですね。ヒグラシの鳴き始めは昨年より10日ほど早かったのですが、ようやく平年並みになったようです。

ヒグラシの時に書いた体内時計の研究者は、アメリカのカナブロッキーという方でした。この方はお会いしたとき既に70才以上だったと思うのですが、その食欲に驚いたものでした。どのくらい食べたかというと、ブッフェでサラダやスープ、ケーキなどの食べ放題でしたが、食前の野菜サラダを2皿、ビスケットのようなものを皿に山盛り、そしてゾーリのような大きさのステーキ(厚さ2センチメートルもあったと思います)そしてさらにサラダ2皿、ケーキを3個、そのケーキの大きさは高さ8センチメートル、直径30センチメートルくらいのものを8等分したほどのものでした。ちなみに体型は、身長160センチメートルくらい体重およそ70キログラム以上といった感じでした。

アメリカやヨーロッパの国で学会があり、そのバンケットに出席すると、欧米人のタフさに驚かされることがあります。宴会は夜8時頃に始まり翌朝3時頃まで飲み食いし、かつ歌い踊り、聲高におしゃべりしても、学会開始時刻の8時頃にはきちんとした様子で会場にいます。そして発表を聞きながら居眠りすることなどほとんど見られません。身体構造が違うのかも知れませんね。

68年後に届いた父からの手紙(20130726)

2013年3月のある日、東京日々新聞社の記者が私を訪ねてきた。その記者は小さな箱を持参していた。挨拶が済むと早速本題に入った。

「この小包は、あなたのお父様へ一人のアメリカ人から送られたきました。私は宛先住所を訪ねましたが転居されていて不明でした。何か手がかりがこの箱の中に入っているのではないかと思いまして、申し訳ありませんが開梱させていただきました。」

記者は箱を開けながら、さらに説明を続けた。

「箱の中には多数の武運長久を願う言葉が書かれた国旗が入っていましたが、墨で書いた文字は汗と血液で不鮮明になっていました。箱の中にはもう一品、封筒に入った手紙がありました。封筒の上書きには氏名だけが書いてありました。そしてこの箱の送り主の方の書かれた手紙が添えられていました。」

私は、記者の話が長くなりそうなので、妻にお茶をお出しするように頼んだ。

「その手紙には、送り主の方がサイパン島上陸作戦で日本軍と激戦になり双方ともに多数の戦傷戦死者が出たのを思い出すと書いてあります。この方はある地域での戦闘で日本軍を撃破して進軍する途中で重傷を負った日本兵の何かを訴えるようなそぶりが見えたので、注意深く近づくと何かを持って手を合わせたと書いています。その米兵はそれを手にすると日本兵はお腹に手をやって何かを取り出そうとした。米兵は手榴弾を取り出すのかと思って飛び退いたが、日本兵は白い布の端を持って息が絶えたと書いています。その布はこの日の丸の旗だったのですね。

「それでそれも引き出して自分の背嚢に入れて保管し、本国に帰国したときにその他の記念品と一緒にしまっておいたそうです。そして自分も高齢になり身の回りの整理をしていたところ、これらの品が見つかった。もう自分で持っていることはないので遺族に返そうと思って遺族を探しましたが手立てがなく困ってしまった。それで我が社の記者に託したと言うことです。

「その記者も自分で探す方法がないので本社へ送って遺族にお返しするように依頼してきました。当社で八方手を尽くしてこの宛名の方を探しました。それでようやくあなたを捜し当てることができました。この手紙の差出人にお心当たりがありますでしょうか。」

私はその手紙が私の父のものであることを確認した。日の丸の旗は記憶になかったが父のものであると思うと記者に言った。記者はその旗と手紙を持った写真を写させて欲しいと言うので妻とちょうど家に来ていた孫娘と一緒に写してもらった。それからこれを記事にしたいというので了承した。

記者が帰った後で父の手紙を読んだ。

「正一へ。私は今南方のある島にきている。島の名前を書くことはできないが、緑が濃く、青い海がまぶしく輝き、夜には満天に星が輝いている。それを見ているとき私は戦争のことを忘れることがある。正一にもこの美しい風景を見せてあげたいと思う。今はこの島にも敵が上陸して少しずつ父さんのいる北部へ近づいてきた。毎日伝えられる報告には我が方の戦果は多大で、敵軍を撃退しているという。だが毎日同じ時刻に行われる爆撃は激しさを増しているのでいよいよ激戦の時が近づいていると考える者が多い。この島は何が何でも死守しろという命令がきている。正一へ書く手紙もこれが最後になるかも知れない。

正一、母さんや弟妹のことを頼むぞ。小さなお前にこんな事を頼むのは酷な気がするが今は戦時中だからやむを得ない。頑張って欲しい。

正一が大人になる頃には戦争も終わって平和な世の中になっていることと思う。そのときのために体力をつけ、勉強を一生懸命やって世の中のために働ける人間になって欲しい。父さんは、お前は理科が好きだったので科学者になるのがよいと思う。もう一度言うが、正一は偉い人にならなくともよいから世界の平和のために働ける人間になって欲しい。」

父の手紙はそこで終わっていた。私は窓から見える青空にゆれる葉のたくさんついた梢を見上げながら父の期待に添えたのだろうかと父への思いをはせた。

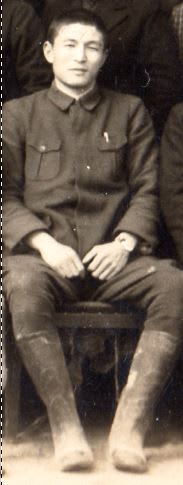

相原昌光先生は、色麻小学校6年生の時(昭和23年度)の担任だった。軍服姿 ちょうどその頃、私の住んでいた開拓地の近くに愛宕山と言う小高い山があり、その南西方にある日の出山と言うところの開拓地に河村さんという方が住んでいた。この方は戦闘機乗りの大尉で戦争末期の帝都上空を死守していたという方である。河村さんは軍服を着ることはなかった。いつも開襟シャツ姿であった。その方の所に親友の秀一君と数回お話を訊きに行ったことがあった。私は隅の方で小さい身体をさらに小さくして空中戦の話を聞いていた。河村さんのお話は私も経験したような飛行機の話であったためにいつの間にか引き込まれていったのを思い出す。しかし河村さんは、話の終わりには必ず戦争を否定する言葉で終わった。その河村さんはアメリカ軍の憲兵に追われているという話が伝わって、いつの間にかいなくなってしまった。

ちょうどその頃、私の住んでいた開拓地の近くに愛宕山と言う小高い山があり、その南西方にある日の出山と言うところの開拓地に河村さんという方が住んでいた。この方は戦闘機乗りの大尉で戦争末期の帝都上空を死守していたという方である。河村さんは軍服を着ることはなかった。いつも開襟シャツ姿であった。その方の所に親友の秀一君と数回お話を訊きに行ったことがあった。私は隅の方で小さい身体をさらに小さくして空中戦の話を聞いていた。河村さんのお話は私も経験したような飛行機の話であったためにいつの間にか引き込まれていったのを思い出す。しかし河村さんは、話の終わりには必ず戦争を否定する言葉で終わった。その河村さんはアメリカ軍の憲兵に追われているという話が伝わって、いつの間にかいなくなってしまった。

相原先生に対して初めはこどもながらにある距離を置いていたが、2学期に入る頃には勉強の楽しさを教えてくれたり、軍事教練とは関係なく身体を鍛えなければならないと教えてくれた。教室内で男子と女子を並べて座らせたり、掃除当番なんかも両性が共同して行うなど、いろいろな場面で今思えば民主教育をして下さったのだろうと思う。

相原先生は栄養失調でひ弱そうな私をいろいろ励ましてくれた。卒業式の時には、お前には大きな期待を持っている、もっと体力を付けて勉強を頑張れと励ましてくれた。私が勉強に力を入れるようになった切っ掛けを作ってくれた先生である。

相原先生は、私が中学校から高校へ進学する頃に県内の少し遠い所の方と結婚されたと言う話をきいた。先生の甥という人が同級生にいて、彼に会うと「昌光叔父が、お前に大きな期待をしていたんだ」とよく言われる。私はその期待に添えたのかどうか自信が無いが私の生き方に影響を与えた先生の1人であると今でも感謝している。

時を経て 思い出すのは 師の言葉

北館先生は、色麻中学校2年生(昭和25年)の時のクラス担任であった。北館先生は何かと話題のある先生だったようです。私は授業時間が終わると直ぐ家に戻り手伝いをしなければならなかったという家庭の都合で学校にいる時間は授業の時だけだった。それが理由で同級生の中で特別親しくなった友人は数人くらいしかいなかった。

北館長十郎先生は私にとっても大きな影響を与えてくれた先生の一人です。2年生の時、いわゆる番長争いで二つの小学校からきた代表みたいな子が昼休み時間に教室で壮絶な喧嘩をしたことがあった。私たちは周りを取り囲んでただただ見ているだけだった。喧嘩は無鉄砲な小柄な子の勝ちになった。鼻血を出して顔を腫れ上がらせた大柄の子は、恐らく喧嘩に勝っていたのだと私を初めみんなも思った。何故かというと最後は手加減をしたように見えたからである。喧嘩が終わったところに先生がやってきた。先生は事実を確認した後で、男子全員を教室の前方に並べて往復ビンタをしていった。そのときの先生の目は潤んでいたようだった。私は先生はきっと悲しかったんだろうと思った。小さかった私はビンタを受けて吹っ飛んでしまったが、先生が手を貸してくれたので元の位置に立つことができた。全員にビンタをした後で先生は何故喧嘩を止めなかったのかと尋ねた。私たちは誰も発言しなかった。

その年の冬になって、だるまストーブが焚かれるようになった。ある朝、学校へ着くと教室の中に煙が充満していた。その中で数人の男子がタバコを吸っていた。女子は煙いので教室から外へ出ていた。しばらくすると先生が走って教室へきた。一目でタバコを吸っていたことが判明した。このときは先生が未成年者はタバコを吸ってはいけないことを説いた。その後で、男子全員を向かい合わせの2列に並べて向かい合った者同士がビンタをするようにと言い実行させた。こうして先生は、私たちにやってはいけないことを教えてくれた。

3年生になると、担任は替わったが数学を受け持ってくれた。夏休みが過ぎるといよいよ高校進学のことが話されるようになった。私が進学希望で、少し遠い(自宅から約20キロメートル)市にある県立高校に進学したいというと、先生は、放課後に中学数学の復習と高校数学の手ほどきをしてくれることになった。そのとき先生は数学は必ず答えが出るものであることを教えてくれた。答えが出ないのは解答の方法が分からないか方法が間違っているのだと言うことを教えてくれた。数学は私にとって面白い科目になった。そして卒業式の時にまた驚いた。先生は数学クラブ賞というのを作って私に授与してくれた。その年、私はこの賞も合わせて学業優秀賞と1年間無欠席賞というのをいただいた。

私が中学を卒業した後、先生は隣町に転勤し、数年して県都の学校へ転勤したという。私が大学を卒業した後、中学の同期会でお目にかかったが全く若いときと変わらないようだった。先生は定年後県都にある私立高校に勤務していた。そこへもお訪ねしたがやはり昔のままの顔立ちと様子であった。北館先生は恋多い方だったようだが、それが若さの源になっているのだろうか。

私はいつも先生には恵まれていたと思う。

北館長十郎先生ご指導ありがとうございました。先生の期待に添えたかどうか心配ですが私は頑張って教育という仕事をやり遂げることが出来たと自分では思っています。

今日夕方18時半過ぎに、今年初めてヒグラシが鳴き始めました。昨年よりは少し早いようです。自然の生き物は長いスパンの体内時計を持っているようです。体内時計の報時は気温が最も重要であると何かの本に書いてありました。それともう一つ重要な要素は、太陽の位置関係ということです。この二つは相互に関係しているのでしょう。自然の生き物は、今風に言えば、DNAの指示にしたがって体内組織を変化させ自然の変化に合わせて成長しまする。そしてある時期になると成体になり私たちの前に姿を現す。

私たち人間も同じように体内時計を持っていることが分かっています。私がアメリカへ留学したとき、お世話になったA教授のC先生だったという方に紹介された。この方は当時の私よりもかなり年長でもう引退の時期になっていると言うことであった。この方は人間を中心とした生物の体内時計の研究を永年続けてこられたそうであった。冬眠型の動物や卵の状態で冬を過ごす小動物の体内時計は興味深い問題を持っているが、人間のような大型動物の体内時計はどんな面で生体に影響するのでしょうか。

近年特に治療のために薬を一日のどの時点で投薬するかを個人ごとの体内時計に合わせて投薬すると薬の効果が顕著に表れるという研究をされていたそうで、今手元にないが数点の論文をいただいた。それらによると病院での臨床実験では非常に良好な結果を得られたと言うことである。

自然の摂理というと大げさであるが、自然界は複雑な現象を現すがもしかすると非常に単純な規則に従って動いているのかも知れない。それが生物のすべてをコントロールするDNAということになるのかも知れない。

ヒグラシの 鳴き始めたり 夏告げる

大学2年生の夏休みも終わりに近い9月中頃のことであった。他学部の同期生の友人が3泊4日で浅間山登山をし、その後ワンダーフォーゲルの1年上の先輩のおじさんが軽井沢の照月湖の畔に別荘を持っており、そこに2泊して鬼押し出し白糸の滝など浅間山周辺をワンダーするが行かないかと誘ってくれた。出発当日、通常の装備を持って上野駅の集合場所に行った。そこには女性4人と男性3人がまっていた。男性は同部の同期生、女性2人は1期上同部員、他の女性2人は1期下の一般学生と言うことであった。

上野駅から夜行列車に乗り翌早朝小諸駅に着いた。そこで朝食を作って(自炊)たべ、開園した懐古園を少時見学した。小諸は国民学校3年生の7月末日に学童疎開に行くときと10月末の帰りの時に通過した駅で懐かしく思い出された。あのときいただいたお芋と炒り豆が美味しかったのを思いだした。その後、バスで浅間館まで行きそこから火山館を過ぎて浅間山山頂へ上った。天気はよく山頂の火口の底がはっきり見えた。薄い火山ガスが出ており鼻を刺激した。下りは東側の道を下って火山観測所へ降りることにした。途中直径1メートルほど草の生えていないところがあった。そこは狸地獄と言われているという話であった。ある冬の日、狸がそこで死んでいたのだそうで俗にそう呼ばれるようになったということであった。周辺は深く雪が積もりその場所だけが雪がなかったので狸がそこで身体を温めようとした。その草のないところは臭気のない火山ガス(CO2あるいは窒素ガス?)が大量に出ていたので狸は窒息したらしい。私たちは匂いをかいだが硫黄を含むガスの臭気は感じなかった。紙に火を付けてそこへかざすと高さが下がるとシュッと火が消えた。周りの空気を送って同じ事をやったが同じ結果になった。

火山観測所の前の道路を左に折れて約2時間ほど歩くと照月湖へついた。そこまで歩きながらいろんな組み合わせでさまざまな話をして歩いたので8人はすっかりうち解けてしまった。

羽木原順子さんは文系の実験をする学科と言うことだった。読んだ本の話に花が咲いた。私とすっかり意気投合したように私は感じた。その山行は私のよい想い出になった。

東京へ戻ってしばらくすると、順子さんから映画にいきたのだが一緒に行ってくれないかと誘われ同行する約束をした。映画の題名は忘れてしまったが、私の好みの映画ではなかったと思う。映画館はすごく混んでいて後ろの方で立ち見になってしまった。しばらくすると私の手に何か熱いものがしばしば触れることに気がついた。横を見ると順子さんがすました顔で映画を見ていた。私は驚いて腕組みをしてしまった。もしかしたらそのために映画のことを覚えていないのかも知れない。映画館を出て東急会館の裏手のレストランでダックウッドサンドというのを食べた。これがとっても美味かったのもその日のいい想い出になった。

その後数回順子さんと会ってお茶を飲みながら話をしたが、それ以上には進まなかった。当時の私は授業が面白くて女性に余り関心が無かったのであった。

私の中学3年生の時(昭和26年度)の担任の先生は、社会科担当の遠藤朝夫先生である。みんなはオトゲとか三日月と呼んでいた。どういう意味かというと、オトゲとはおとがいつまり下あごのことである。三日月とは細い月の下半分があごになっている某社の宣伝の絵を見て同じだと言うことである。朝夫先生の下あごは長いのである。細面で身長が高く、すらっとした姿はまるで俳優のようであった。その上に笑顔がとっても素的であった。

学芸会の時に、私に役をくれた。朝夫先生は厳しく何回も何回も練習を命じた。それはベートーベンの短い挿話のなかで、耳が不自由になったベートーベンと弟子(私の役)の2人でウィーンの森を散歩しているときにピアノの音が聞こえてくる。ベートーベンには聞こえない。そこで音のする方へ誘って行った話であったと思う。私はクラシック音楽を全く知らなかったのでどうも調子が合わなかったような気もする。

その学芸会では、佐々木さんという女生徒が「ニンジン」という一人芝居をやった。それがとても可愛いかった。もう一つ覚えているのは、正永さん、佐々木さんそれともう一人 (申し訳ないが名を忘れてしまった)の3人で「常動曲」とかいう曲に合わせてくるくると踊ったのも可愛かった。これは恐らく音楽担当の中館先生の指導によるものだったと思う(間違っていたらお詫びする)。

そして修学旅行で東京~鎌倉~江ノ島と2泊3日の旅で、上野動物園に行った。私は国民学校2年生の時に父と行って以来のことでとっても懐かしかった。動物園見学が終わって集合時刻になっても数人の同級生が戻ってこなかった。そのとき朝夫先生は、私と曽根君に「お前たちは東京のことが分かっているだろうから探しに行くように」と命じた。私たちは理由が分からないけど探しに行った。その同級生たちは、動物の名前と特徴をノートに書きながら回っていたので遅くなってしまったと言うことだった。

朝夫先生は、私が中学を卒業した翌年結婚されて古川に近いところに転勤した。私たちは、高校の帰りにその小学校へ何回も会いに行った。そして翌年には古川市の小学校へ転勤した。そこへも何回かお訪ねした。朝夫先生とは高校のことや将来のことなどをお話しした。そして私が高校を卒業して大学に入った頃に病没されたと噂に聞いた。

とってもいい先生であったのに残念でならない(写真を現在探しているところである)。

中学生の頃、大佛次郎さんの「水晶山の少年」という小説を読んだのを思い出した。いろいろな書店のWEBサイトでこの本を探したが発見できなかった。最後の手段として国会図書館の蔵書検索を試みた。さすがに国会図書館である。1948年発行の同書が館内閲覧できると表示された。何とも嬉しい限りであった。うろ覚えの物語は 次のようであった。山梨県塩山市の山奥に一人で住んでいた少年が嵐や大雨によって山崩れがあると、大地の中から水晶の塊が出てくる。水晶は朝日にキラキラと輝いていた。その光景に見とれていると生きていく力がわいてくる。しかし、大人たちはその水晶を掘り出して金儲けに供することを考えた。そこで少年は、山崩れのあったところへいち早く駆けつけて水晶を土の中に埋めてしまう。しばらくすると大人が少年を発見して水晶のあるところを聞き出そうとするが、少年は頑として水晶のあるところを教えないと頑張っているという話であったと思う。

次のようであった。山梨県塩山市の山奥に一人で住んでいた少年が嵐や大雨によって山崩れがあると、大地の中から水晶の塊が出てくる。水晶は朝日にキラキラと輝いていた。その光景に見とれていると生きていく力がわいてくる。しかし、大人たちはその水晶を掘り出して金儲けに供することを考えた。そこで少年は、山崩れのあったところへいち早く駆けつけて水晶を土の中に埋めてしまう。しばらくすると大人が少年を発見して水晶のあるところを聞き出そうとするが、少年は頑として水晶のあるところを教えないと頑張っているという話であったと思う。

山梨県の水晶産出はすでに絶えて久しいという。しかし山梨県は水晶の産地であったという理由かどうか不明であるが、今でも水晶の細工加工が盛んであるという。それ に山梨大学に鉱物に関係する学科があり、人工色付き宝石やダイヤモンドの人工合成の研究が行われていた。

に山梨大学に鉱物に関係する学科があり、人工色付き宝石やダイヤモンドの人工合成の研究が行われていた。

甲府の北西数キロメートルの所に昇仙峡という名所がある。多くの峡のつくところは水の風景がきれいなところであるが昇仙峡は岩が中心である。そこここに奇岩・変岩が形を変え、景観を変えて数キロメートルほども続いている。一度は行ってみる価値があると思うのである。写真は中学の同期会に参加した時写したものの一部である。

1969年頃、善光寺へ行ったことがある。善光寺は暑い夏だというのに沢山の高齢者が来て善光寺参りをしていた。本堂には地下のようになっているところがあり、そこを一周すると寿命が延びるという。特に丁度裏側の所に何か秘蔵の場所がありそれに手が触れると幸運に出会うというので高齢者の女性がわいわい言いながら手探りで回っていた。何しろほとんど真っ暗な中を進むので他人の手や身体に触れてしまうこともあり、その度に大きな声を出していた。これは今でもあるのかどうか分からないが滅多に嬌声を出すことの無くなった老婦人には一つの娯楽でありそれが幸運だったのかも知れない。

当時、私は化石の研究をしていた。地質学については全くの素人の私は善光寺付近にあると言われている化石層のあるところを教えていただくために信州大学のA先生をお訪ねした。

A先生のお話によると、信州もその昔海の底にあったのでさまざまな貝殻の化石を諸処で産出するという。その中には日本の地層の特質である火山灰の影響で貝殻の本質は溶けてしまい、そこに貝殻が存在していたという印象だけが残っているものもあるという。これを印象化石というのだそうである。

教えていただいたのは長野駅からバスに乗ってしばらく行くと善光寺温泉がある。その付近の裾花川の北岸の河岸段丘のようになっているところの崖に柵層と言うのがあり、そこに貝殻化石があるという話であった。実際に行ってみるとなるほどものすごい量の貝殻化石があった。

早速写真を撮り、採集した。ここの貝殻化石は赤貝のようなものでが多かった。裾花川に沿って406号線を上流へ移動すると、南岸から北岸へ渡る橋がある。その橋を北岸へ渡ったところの左側に大きな岩があった。それをよく見ると、表面に貝の絵柄が見えた。これが印象化石であることを知った。この貝は10センチメートルほどもある大きなものであった。

化石貝殻を採集して宿に帰ってテレビを見ていると、私が化石を採集していた所の近くで村人が熊に襲われたと伝えていた。私はハンマーで岩をたたいていたので大きな音がしたのがよかったのかも知れない。

後年、ゼミ生とともに裾花川の上流にある鬼無里と言うところにある民宿に泊まったことがある。民宿の近くにある橋の上から遙か下に流れている川に長い釣り糸を垂らして魚を釣ろうとした。準備をしていると村人が一人やってきてここで釣をするなら入漁券を買って欲しいという。そんな制度があるのを知らなかったので券を買い釣を始めた。糸が水面に届くと直ぐに反応があり、引き上げると数匹の魚がついていた。しかし数十メートルを引き上げる途中で風によって魚は全部落ちてしまった。結局1匹も釣れなかった。

翌日民宿からさらに奥 地に水芭蕉の咲いているところがあるというので出かけることにした。民宿の主は熊が出ることがあるから気をつけなと注意してくれた。まさかと思いながら目的地について沢山の水芭蕉を見たり写真を撮ったりしていると、一人の学生がみんなを呼んだのでそこへ行ってみた。すると大きな木の幹の2メートルくらいの高さの所にひっかき傷のような跡がついていた。これは熊の爪痕だと言うことになり全員が恐ろしくなって民宿に戻ることにした。野生動物の領域に入っているのだから野生動物には気をつけなければならないと言われたのを思い出した。

地に水芭蕉の咲いているところがあるというので出かけることにした。民宿の主は熊が出ることがあるから気をつけなと注意してくれた。まさかと思いながら目的地について沢山の水芭蕉を見たり写真を撮ったりしていると、一人の学生がみんなを呼んだのでそこへ行ってみた。すると大きな木の幹の2メートルくらいの高さの所にひっかき傷のような跡がついていた。これは熊の爪痕だと言うことになり全員が恐ろしくなって民宿に戻ることにした。野生動物の領域に入っているのだから野生動物には気をつけなければならないと言われたのを思い出した。

グーグルマップの写真を見ると、裾花渓谷の当時の面影は全くなくなっているようだ。1枚拝借して示す。