うん?、下書きを集めていたから2015年にこんなの書いていたぞ・・・

(自分、こんな事やっていたんだ・・・?)

↓

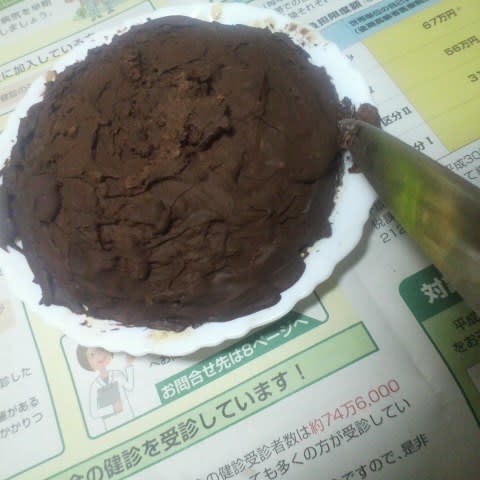

コーヒーゼリーが食べたくなったので、ゼラチンを買ってきて作る事にした。

(ゼリーって、結構砂糖を使うから、外のは甘過ぎて。)

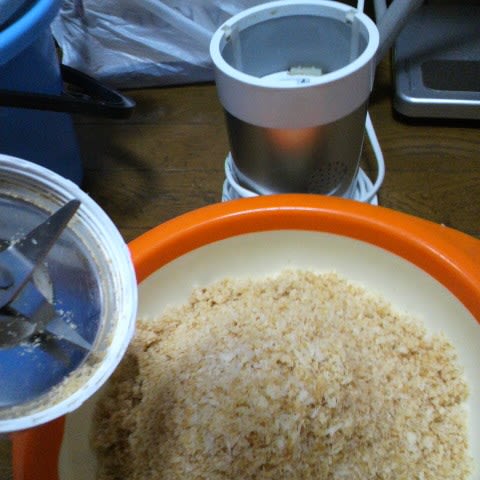

ゼラチンってこんなんだっけ?

インスタントのコーヒーの瓶を開けたばかりだったので、まだ香りが良いからゼリーにしたいと思ったんだ。

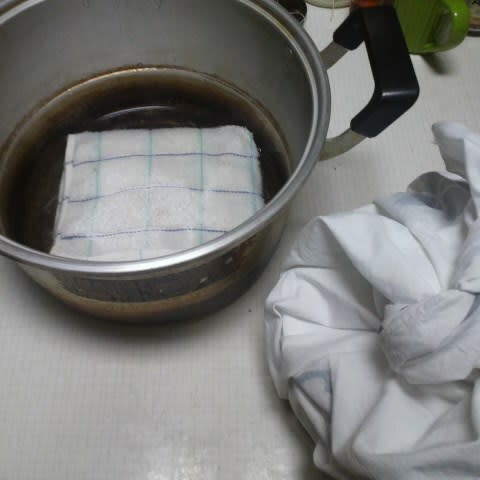

大量に食べたかったので丼で(あと、プラスチックだと溶けてしまうからね。)、コーヒーを作り、すぐ砂糖で味付けをしたら(この時、調子に乗ってコーヒーを濃くすれば濃くするほど苦いから砂糖を増やさなければならなくなることを後から後悔、所詮、インスタントなのだから香りにこだわらなくても良いのだが、あまりに開けたてのコーヒーは香りが良くて)、ほぼ同時にゼラチンを入れて溶かす。冷蔵庫で冷やして完成。

(今回はゼラチン2袋に対し、コーヒー500ml。500mlの量も目分量で大体の感覚を覚えておくと、いざ、もし測りが無い時になんとかなるかも?)

ガッツリ食べる。(勿論、生クリームなんて高級品は使わず、牛乳!!)

冷蔵庫へ入れておくと乾いてくるんだな。(=冷蔵庫って水分が乾く・・・↓お湯に漬ければ直ぐ洗える)

たっぷり、何度も楽しめた。(そんなには甘くないし。)

そして、ベローチェのように、アイス(スー○ーカップ)を乗せて食べたら、これが凄まじく美味しい。

アイスは鉄板だね!!

☆ゼラチンが余っていたので、いろいろ試してみることにした。↓

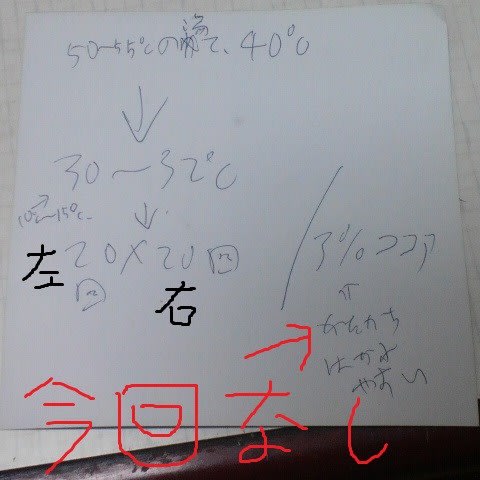

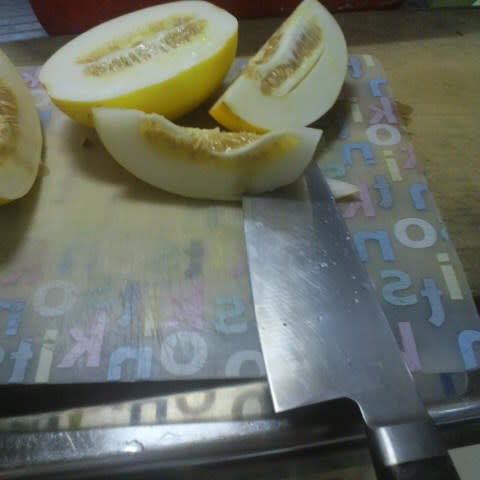

次はカルピスゼリー

小皿と入れ物を用意しておいて、

お湯50mlを沸騰させ、

小皿に沸騰したお湯(80度以上、まあ細かいことは気にせず沸騰すれば、ただゼラチンは再加熱させたら固まらない事が多いので注意。)を入れ、ゼラチンを溶かし、カルピスウォーターを200ml入れ、少し薄まったから30ml足す(←軟らかめで300mlまで作れるとのこと)。味が薄ければ300までなら足せる。

出来た!!

容器は、ぬるま湯に漬ければ直ぐに落ちる。

洗うのもラクだ。

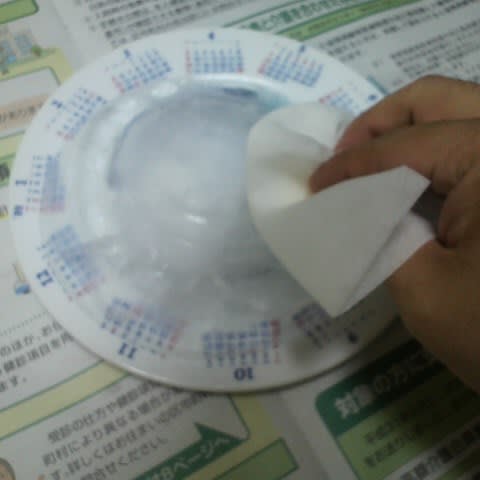

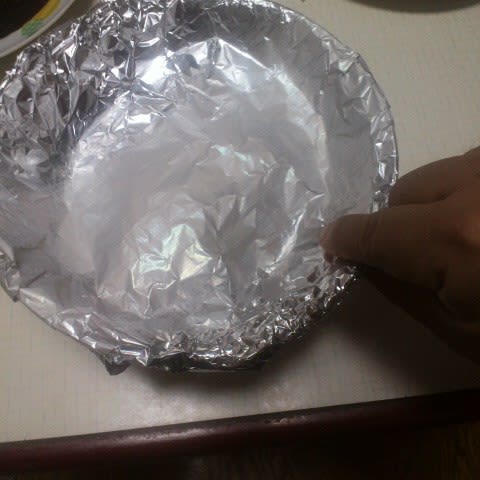

次は牛乳プリン

沸騰させた牛乳(←低脂肪でも濃い牛乳ほど美味しくは無いが不味くも無い。)を丼に入れ(プラスチックだと溶けてしまうからね。)、砂糖とゼラチンを溶かして、荒熱が取れたら、冷蔵庫に入れるだけ。

これは、ツルっとフルフルに作りたかったから300mlで作ったが、やはり冷蔵庫は乾燥し水分を吸収するらしく、少し硬めになった。(もっと牛乳を多くして沢山作れるのか、ラップ等で蓋をして水分の蒸発を防ぐか。)

でも、甘くなくて、めちゃくちゃ、美味い。

※この時に、ゼリーって、究極の流動食なのかもなって思った。

年を取って、食が細くなり食べられなくなった時に、牛乳プリンだったら(ちょっとお腹を下すかもしれんが)、スルッと入って、栄養とカルシウムをを補充出来るのではないか?って。

↑片付けも、水に漬けておけば簡単に直ぐ落ちる。

片付けが大事。

次は、キウイをサイコロ状に切って、ジンジャーエールのゼリーで包んでみた。

1回失敗して、

そうだ確か、子供の頃作って、キウイは固まらないんだよなーって思出だして、

「アクチニジン」という酵素が、たんぱく質を分解してしまうので、固まらない。

たんぱく質を分解するという事は、遺伝子レベルの研究で難病の病巣のたんぱく質を壊せるのではないか?と、素人考えをしてしまうのだが、早く市場に難病の治療薬が出回る事を期待したい。

申請し治験から始めて、承認されるまでに5年はかかるのだから。

(その間に失われる命の数は・・・)

さて、どうやって作ろう・・・?

調べると、キウイに含まれるアクチニジンは、加熱するとその効果が無くなるので、

(だから病巣のたんぱく質を壊せないのかな?)

キウイを煮る事に。(ジンジャーエールが薄くなるから砂糖を入れたが、入れなくて良かったかも)

鍋が広いので、キウイの上面まで火が通らないと嫌だから、鍋を傾けて煮てみる。

直ぐに、器に移し、ゼラチンを溶かして、静かに静かにジンジャーエールを注ぐ(炭酸ガスを抜かさない為)ぎ冷蔵庫へ。

開いている口が広い分、炭酸ガスを抜かさない為に蓋をしようか?と思ったが、冷蔵庫で水分が蒸発する(乾く)分も含め(=かなりの効果)、今回は硬めに作りたかったので固まることを優先して、そのまま冷蔵庫へ入れ、固まる過程で、ゼラチンが炭酸ガスを包み込み、炭酸が抜ける事を防いでくれることを考えながら冷やし固めた。

出来た!!

アイスディッシャーで丸めにすくって、シュワシュワを楽しむ。

特にこれを作ったのは意味は無いが、何処かで何かが役に立つだろうから、無駄なものは何も無い、自分の中に知識ではなく経験を蓄積しておくと良いんだ。結構後で使える。

ドライジンジャーエールとアマレットを買ってきて、カクテル(←ただ混ぜるだけだけれど)の「アマレットジンジャー」をゼリーで固めてデザートにしても良いかもね。

今回、ゼリーでいろいろ作ってみて、昔、家で作ったが、よく耐熱の容器の変わりに、鉄の弁当箱のような入れ物や、鉄のボウルで作っていて、なんか鉄臭いなと、ゼリーが嫌いになってしまったという経緯を思い出した、こんなに手軽で美味しかったとは、これは子供は好きだわ、そして流動食としてもゼラチン(で作る牛乳プリンや杏仁豆腐などまっとうな物)は活用出来るし、シュワシュワの炭酸で若者にもお洒落?なデザートや工夫すればスイーツにもなる。まさにどんな年代層の人にもオールマイティな、近年流行のユニバーサルデザインのような食材だな、と、思った。

(自分、こんな事やっていたんだ・・・?)

↓

コーヒーゼリーが食べたくなったので、ゼラチンを買ってきて作る事にした。

(ゼリーって、結構砂糖を使うから、外のは甘過ぎて。)

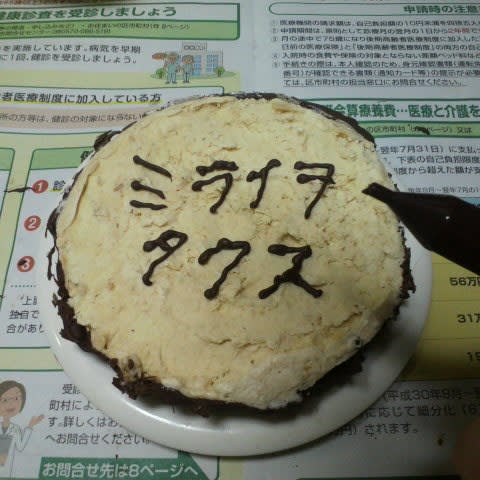

ゼラチンってこんなんだっけ?

インスタントのコーヒーの瓶を開けたばかりだったので、まだ香りが良いからゼリーにしたいと思ったんだ。

大量に食べたかったので丼で(あと、プラスチックだと溶けてしまうからね。)、コーヒーを作り、すぐ砂糖で味付けをしたら(この時、調子に乗ってコーヒーを濃くすれば濃くするほど苦いから砂糖を増やさなければならなくなることを後から後悔、所詮、インスタントなのだから香りにこだわらなくても良いのだが、あまりに開けたてのコーヒーは香りが良くて)、ほぼ同時にゼラチンを入れて溶かす。冷蔵庫で冷やして完成。

(今回はゼラチン2袋に対し、コーヒー500ml。500mlの量も目分量で大体の感覚を覚えておくと、いざ、もし測りが無い時になんとかなるかも?)

ガッツリ食べる。(勿論、生クリームなんて高級品は使わず、牛乳!!)

冷蔵庫へ入れておくと乾いてくるんだな。(=冷蔵庫って水分が乾く・・・↓お湯に漬ければ直ぐ洗える)

たっぷり、何度も楽しめた。(そんなには甘くないし。)

そして、ベローチェのように、アイス(スー○ーカップ)を乗せて食べたら、これが凄まじく美味しい。

アイスは鉄板だね!!

☆ゼラチンが余っていたので、いろいろ試してみることにした。↓

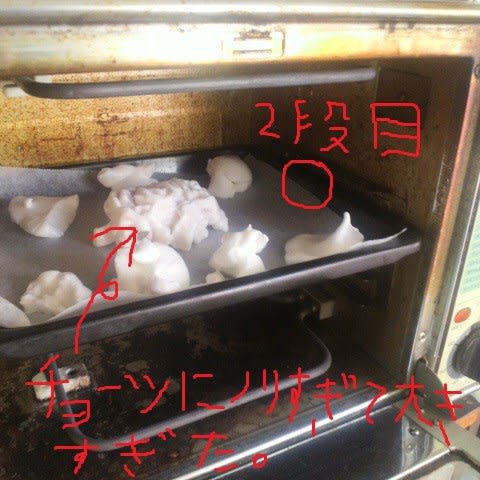

次はカルピスゼリー

小皿と入れ物を用意しておいて、

お湯50mlを沸騰させ、

小皿に沸騰したお湯(80度以上、まあ細かいことは気にせず沸騰すれば、ただゼラチンは再加熱させたら固まらない事が多いので注意。)を入れ、ゼラチンを溶かし、カルピスウォーターを200ml入れ、少し薄まったから30ml足す(←軟らかめで300mlまで作れるとのこと)。味が薄ければ300までなら足せる。

出来た!!

容器は、ぬるま湯に漬ければ直ぐに落ちる。

洗うのもラクだ。

次は牛乳プリン

沸騰させた牛乳(←低脂肪でも濃い牛乳ほど美味しくは無いが不味くも無い。)を丼に入れ(プラスチックだと溶けてしまうからね。)、砂糖とゼラチンを溶かして、荒熱が取れたら、冷蔵庫に入れるだけ。

これは、ツルっとフルフルに作りたかったから300mlで作ったが、やはり冷蔵庫は乾燥し水分を吸収するらしく、少し硬めになった。(もっと牛乳を多くして沢山作れるのか、ラップ等で蓋をして水分の蒸発を防ぐか。)

でも、甘くなくて、めちゃくちゃ、美味い。

※この時に、ゼリーって、究極の流動食なのかもなって思った。

年を取って、食が細くなり食べられなくなった時に、牛乳プリンだったら(ちょっとお腹を下すかもしれんが)、スルッと入って、栄養とカルシウムをを補充出来るのではないか?って。

↑片付けも、水に漬けておけば簡単に直ぐ落ちる。

片付けが大事。

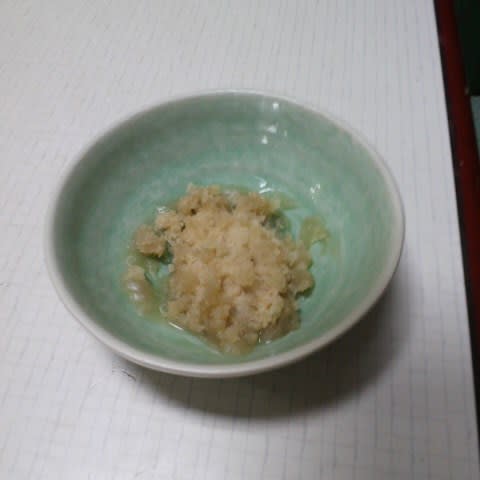

次は、キウイをサイコロ状に切って、ジンジャーエールのゼリーで包んでみた。

1回失敗して、

そうだ確か、子供の頃作って、キウイは固まらないんだよなーって思出だして、

「アクチニジン」という酵素が、たんぱく質を分解してしまうので、固まらない。

たんぱく質を分解するという事は、遺伝子レベルの研究で難病の病巣のたんぱく質を壊せるのではないか?と、素人考えをしてしまうのだが、早く市場に難病の治療薬が出回る事を期待したい。

申請し治験から始めて、承認されるまでに5年はかかるのだから。

(その間に失われる命の数は・・・)

さて、どうやって作ろう・・・?

調べると、キウイに含まれるアクチニジンは、加熱するとその効果が無くなるので、

(だから病巣のたんぱく質を壊せないのかな?)

キウイを煮る事に。(ジンジャーエールが薄くなるから砂糖を入れたが、入れなくて良かったかも)

鍋が広いので、キウイの上面まで火が通らないと嫌だから、鍋を傾けて煮てみる。

直ぐに、器に移し、ゼラチンを溶かして、静かに静かにジンジャーエールを注ぐ(炭酸ガスを抜かさない為)ぎ冷蔵庫へ。

開いている口が広い分、炭酸ガスを抜かさない為に蓋をしようか?と思ったが、冷蔵庫で水分が蒸発する(乾く)分も含め(=かなりの効果)、今回は硬めに作りたかったので固まることを優先して、そのまま冷蔵庫へ入れ、固まる過程で、ゼラチンが炭酸ガスを包み込み、炭酸が抜ける事を防いでくれることを考えながら冷やし固めた。

出来た!!

アイスディッシャーで丸めにすくって、シュワシュワを楽しむ。

特にこれを作ったのは意味は無いが、何処かで何かが役に立つだろうから、無駄なものは何も無い、自分の中に知識ではなく経験を蓄積しておくと良いんだ。結構後で使える。

ドライジンジャーエールとアマレットを買ってきて、カクテル(←ただ混ぜるだけだけれど)の「アマレットジンジャー」をゼリーで固めてデザートにしても良いかもね。

今回、ゼリーでいろいろ作ってみて、昔、家で作ったが、よく耐熱の容器の変わりに、鉄の弁当箱のような入れ物や、鉄のボウルで作っていて、なんか鉄臭いなと、ゼリーが嫌いになってしまったという経緯を思い出した、こんなに手軽で美味しかったとは、これは子供は好きだわ、そして流動食としてもゼラチン(で作る牛乳プリンや杏仁豆腐などまっとうな物)は活用出来るし、シュワシュワの炭酸で若者にもお洒落?なデザートや工夫すればスイーツにもなる。まさにどんな年代層の人にもオールマイティな、近年流行のユニバーサルデザインのような食材だな、と、思った。