鶴と亀さんから岸和田のダンジリの資料をもらい、また資料館に保存されている古い地車を観ると、京都の祇園祭などに比べて意外にも新しさを感じます。ダンジリが今の形式になったのは江戸時代後半らしいので、祇園祭よりも新しいのは当然ですが、僕が言う新しさは別のところにあります。

盛岡の八幡様の山車(だし)も九月の中頃に曳かれますが、都落ちした公家が移り住んだ関係で、山車の原型が祇園祭にあるので、台車は祇園祭と同じような源氏車を用いています。もっとも、祇園祭は四輪ですが、盛岡の山車は二輪で、方向を変えるのは楽チンです。

盛岡の山車はいわゆる武者人形などで飾られ、子供が叩く前の小太鼓の列と、大人が叩く後ろの大太鼓で音の対比を成しています。しかし、僕が子供の頃から好きだったのは、見返りと自分では呼んでいる、後ろの小さな人形なのです。前の大きな武者人形は歌舞伎などに題材を取り動的です。対して後ろの見返りは静かな佇まいを見せることが多いのです。ひどいものは静かすぎるお地蔵さんのこともあります。大太鼓がズシンと響く後ろの人形が静であるところが面白いのです。

このように、動と静などの対比は、陰陽という概念に基づいています。ある意味、日本人の美意識の根底にあるものですから、当然のようにダンジリにも見られます。しかし、ダンジリは一般に動的な側面ばかり報道されるので、静という姿を知ることはできません。僕も今回、夜の部の説明を受けて初めて知ったのです。

ダンジリは夜になると、若い者の威勢から、子供や女性も加わった静かな曳行に変わるのだそうです。その時は提灯に火を入れ、昼間とは風情の異なる演出となります。盛岡の山車も夜になると提灯がきれいでしたが、ダンジリは特に夜の美しさに惹かれます。もっとも生で見ていないので、次回は夜の部も見逃さないようにしたいですね。

ダンジリは木工の伝統を継承させる性格上、何世代かの内に新たに作り直す必要があります。これが伝統の中に新しさを感じさせる理由であり、またダンジリの生命線であるとも思います。意外に柔軟な運営面と、段取りでは絶対に手抜きをしない厳しさとが相まって、ダンジリはこれからも新しさを取り入れながら伝統を守って行くと思います。細かい三つ編みでひっつめた、女の子の黒人のようなヘアスタイルに驚きましたが、こういう流行を容認する懐の広さは面白いですね。

なお、岸和田は地名ですが、キシは南ユダのベニヤミン族の名前。和田はエフライムの経由地である于闐(ウテン=ホータン)と同じですから、南北イスラエルが融合した地と見ることもできます。壬申の乱の時に大津から移り住んだ宮大工がルーツなら、大友皇子に従ったダン族かもしれません。木工の伝統を守るダン族も、祭司のレビのように各部族に付帯した可能性が出てきます。ダン族だから、段々に正体を現すのかな?

エフライム工房 平御幸

盛岡の八幡様の山車(だし)も九月の中頃に曳かれますが、都落ちした公家が移り住んだ関係で、山車の原型が祇園祭にあるので、台車は祇園祭と同じような源氏車を用いています。もっとも、祇園祭は四輪ですが、盛岡の山車は二輪で、方向を変えるのは楽チンです。

盛岡の山車はいわゆる武者人形などで飾られ、子供が叩く前の小太鼓の列と、大人が叩く後ろの大太鼓で音の対比を成しています。しかし、僕が子供の頃から好きだったのは、見返りと自分では呼んでいる、後ろの小さな人形なのです。前の大きな武者人形は歌舞伎などに題材を取り動的です。対して後ろの見返りは静かな佇まいを見せることが多いのです。ひどいものは静かすぎるお地蔵さんのこともあります。大太鼓がズシンと響く後ろの人形が静であるところが面白いのです。

このように、動と静などの対比は、陰陽という概念に基づいています。ある意味、日本人の美意識の根底にあるものですから、当然のようにダンジリにも見られます。しかし、ダンジリは一般に動的な側面ばかり報道されるので、静という姿を知ることはできません。僕も今回、夜の部の説明を受けて初めて知ったのです。

ダンジリは夜になると、若い者の威勢から、子供や女性も加わった静かな曳行に変わるのだそうです。その時は提灯に火を入れ、昼間とは風情の異なる演出となります。盛岡の山車も夜になると提灯がきれいでしたが、ダンジリは特に夜の美しさに惹かれます。もっとも生で見ていないので、次回は夜の部も見逃さないようにしたいですね。

ダンジリは木工の伝統を継承させる性格上、何世代かの内に新たに作り直す必要があります。これが伝統の中に新しさを感じさせる理由であり、またダンジリの生命線であるとも思います。意外に柔軟な運営面と、段取りでは絶対に手抜きをしない厳しさとが相まって、ダンジリはこれからも新しさを取り入れながら伝統を守って行くと思います。細かい三つ編みでひっつめた、女の子の黒人のようなヘアスタイルに驚きましたが、こういう流行を容認する懐の広さは面白いですね。

なお、岸和田は地名ですが、キシは南ユダのベニヤミン族の名前。和田はエフライムの経由地である于闐(ウテン=ホータン)と同じですから、南北イスラエルが融合した地と見ることもできます。壬申の乱の時に大津から移り住んだ宮大工がルーツなら、大友皇子に従ったダン族かもしれません。木工の伝統を守るダン族も、祭司のレビのように各部族に付帯した可能性が出てきます。ダン族だから、段々に正体を現すのかな?

エフライム工房 平御幸

先生と初めてお会いするまでは何となく不安で、

天才肌によくある気難しい雰囲気を持ち合わせて

いるのかな?と思いましたが、会ってみると何と

親しみ易い腰の低い方で、思わず心の中で再臨する

イエス・キリストの雛形なのかなと思いました。

それはともかく、この岸和田の地車祭りの由来を

少し補足しておきます。

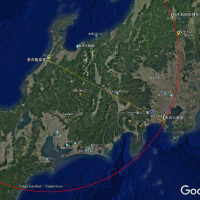

約650年前の南北朝時代に京都・八坂神社から牛頭天王(素戔鳴尊)を岸城神社に観請分祀したとのこと。例祭日は旧暦6月13日(新暦7月に相当)で祇園祭や天神祭と同じ季節なのですが、同一境内に祭られた

八幡神(品陀別命)の例祭日に合わせて江戸時代以降新暦の9月に変更となった(平成18年から第3土日に変更)。理由は簡単で、夏の祇園祭に比べ動の激しい地車祭は夏の暑気が強い上に体力の消耗が激しいために変更したらしい。

また、新暦7月15日の夏宮祭は旧暦6月13日の牛頭天王の神事の名残です。

さすがにダンジリについてお詳しくて、補足は助かります。実は、岸城神社から旅の最後の蒲郡まで、ある共通したしるしがあったのです。次回はそれを書きたいと思います。