昨日の Part1 に引き続き、北陸旅行2日目

金沢の夜が明けました。山がこんなに近くまで迫ってきているのは、東京の都心では味わえない光景です。

恒例の散歩に出かけます。朝食の調達も兼ねています。

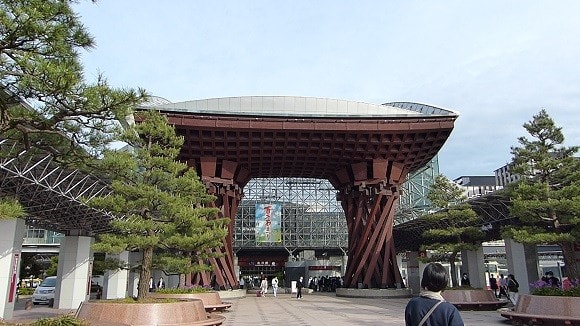

昨日はゆっくり見られなかった「鼓門(つづみもん)」を眺めます。

金沢の伝統芸能である能楽で使われる鼓をイメージしているのだそうです。高さが13.7mのねじれた2本の太い柱はなかなかのものです。

夜はライトアップされているそうですが、まさか、アホの小池の真似してウクライナカラーじゃないでしょうね!!

ビジネスホテルの朝食は粗食になってしまいますね。でも、このエキナカのおにぎり、暖かくって、おいしかったです。

さて、循環バスに乗って市内観光に出かけます。

まずは、浅野川のほとり「ひがし茶屋街」を散策。

文政3年(1820年)、加賀藩の許可を得て、犀川西側に「にし」の茶屋町、浅野川東側に「ひがし」の茶屋町が開かれ、大いに賑わったとのこと。

なんと、武家はご法度で、商人と町人しか使えなかったそうです。

紅殻格子(紅殻OR弁柄(べんがら)と呼ばれる赤色の顔料で塗られた千本格子)の茶屋(芸妓が客をもてなす飲食遊興店)が軒を連ねます。

紅殻はベンガル産(Bengala)の塗料(酸化鉄)という意味の語であり当て字だそうな。

紅殻OR弁柄は、人体には無害で、紫外線による退色もない、また、防虫防腐作用もあることから、建物の外壁を守る素材としても重宝されてきたんだそうです。粋だしね。

こんどは、浅野川の対岸、主計町(かずえまち)茶屋街へ向かいます。渡っているのは浅野川に架かる浅野川大橋。向こうに見える橋は、泉鏡花の小説の舞台になったという「中の橋」。橋を渡るごとに一文支払ったことから別名「一文橋」とも言われているそうです。

加賀藩士・富田主計(とだかずえ)の屋敷があったことに由来。こちらは、明治期から昭和戦前期にかけて栄え、当時の建造物が多く残っているとのこと。

本当に、芸妓さんの三味線の稽古の音が聞こえてきました。

「暗がり坂」 鏡花は、「暗闇(くらがり)坂を下りると(中略)大川へ出るのであるが、人通りはめったにない。…心得ないものが見れば、坂とは言わず穴のような崕(崖)である」と書いているそうです。

さて、再び循環バスに乗って、兼六園へ向かいます。桂坂口から入園。

気温が上がって夏日になって、むっちゃ暑くて体力がそがれる坂を登っていくと、「霞が池」。

13代藩主・前田斉泰( なりやす)がこの池を以前の三倍に拡張し、現在の形になったそうで、池の中程に浮かぶ蓬莱島は、不老長寿を表しており、形が亀に似ていることから亀甲島とも呼ばれている。

ここで、驚愕の光景に遭遇。

修学旅行の学生が集合写真を撮るときに、ボランティアガイドのおじさんが「写真を撮る時だけマスクを外しましょう」と促したのですが、なんと、みんな首を横に振って、だれ一人マスクを外そうとしませんでした。

ガイドのおじさんが、わざわざ言ってくれたのに、それを無視して、数秒マスクを外すことも恐れているという、救いようのない子どもになってしまったようです。

引率の教師も、せっかく、良かれと思って言ってくれたのだから「おまえら外せよ」ぐらいのこと言えないのかね。こんな常識のないバカ教師だから、横並び大好きの自立心のないこどもが作られるんだよ!!

ああ、日本は終わったんだなと思い悲しくなりました。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

次は、これも外せない、「唐崎松」。兼六園のなかで最も枝ぶりの見事な樹木で、前田斉泰が琵琶湖畔の唐崎松から種子を取り寄せて育てた黒松だそうです。冬を迎えるにあたって、雪の重みによる枝折れを防ぐために施される雪吊りが有名ですね。

そして、由来が分からないと、何故みんながこぞって撮影するのか分からない「徽軫灯籠(ことじとうろう)」

徽軫灯籠は、楽器の琴の糸を支え、音を調整する琴柱(ことじ)に似ていることから、この名前が付いているとか。

水面を照らすための雪見灯籠なのですが、足が片方は水の中、もう一方は石の上という微妙なバランスや、「この琴柱燈籠と、虹橋と、もう少し上流の段落ちが奏でる水音との3者で、琴そのものを表現している」ともいわれているそうで、とにかく変わった形と意匠がなんとも分からないところが特徴のようです。

振り向くと、能登半島が霞んで見えます(バスガイドさんが説明しているのを盗み聞きしました)。

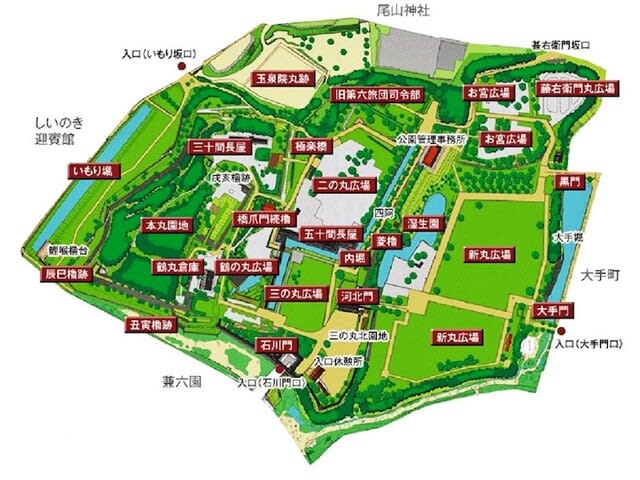

さて、兼六園は暑すぎて体力が持たないので、これくらいにして、もとは百聞堀というお濠を道路にした上に架かる石川橋を渡って金沢城へ向かいます。

「石川門」 規模がでかくって、スケール感が麻痺するような建造物です。

復元された「河北門」の上から二の丸を眺めます。焼失した「二の丸御殿」というのをこれも復元中だそうです。

三の丸広場を通って、

「三十間長屋」へ 幅3間、長さ36.5間ほどの2階建ての多聞櫓(石垣や土塁の上に建てられる長屋造の櫓=高層建造物の総称)。金沢城では多聞櫓を長屋と呼んでいたそうで、30軒の長屋があったわけではないようで。

散策に体力の限界を感じ、黒い海鼠壁(なまこかべ)が特徴的な「鼠多門(ねずみたもん)と「鼠多門橋」を通って城外にでます。この門も2020年に復元されたそうです。石川県って財力が今でもあるんですね(それとも国の補助金でがんじがらめなのかな?)。

話があまりに長くなったので後半へ続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます