KATO の EF510-500(3065-1 北斗星色)には、北斗星とカシオペアのクイックヘッドマーク(磁石で取り付け取り外しの自由なヘッドマーク)が付属していました。

KATO 11-351 EF65-1000 ヘッドマーク 鉄道模型 |

ところで、この EF510-500 機関車 いつの間に買ったんでしょうか?

KATOカトー3065-3EF510 500 北斗星色 |

これを利用しない手はないということで、KATO の旧製品 の EF81(3010-1) のクイックヘッドマーク対応化に挑戦しました。

って言うか、この機関車もいつの間に買ったんでしょうか?

オレオレ詐欺にでもあったのでしょうか?知らない間に手元に。

【送料無料サービス品!】KATOカトー3066-3EF81 一般色敦賀運転派出 |

要は、磁石を裏に張り付けるだけですが、この磁石の形をどれにするか(丸・正方形・長方形、また厚さを1mmか2mmかなど)や大きさをどの程度にするか、ググっても皆さんが使っている磁石が千差万別で悩みました(厚さの関係でうまく収まるのか、磁力は表面まで届くのか)。

【新品】ネオジム磁石角形 4-2-1 (MGNSQ421) 4582370700590 |

候補は、HIQ PARTS の ネオジム磁石の 4×4×1(正方形で厚さ1mm)にするか、4×2×1(長方形で厚さ1mm)にするかでしたが、汎用性(本体を削るのは嫌だ)を考えて4×2×1にしました。磁力がちょと不安だったのですが、これでOKと書いてあるブログがあったので決めました(あと、4×4×1は人気があるのか売り切れのところが多かったです)。

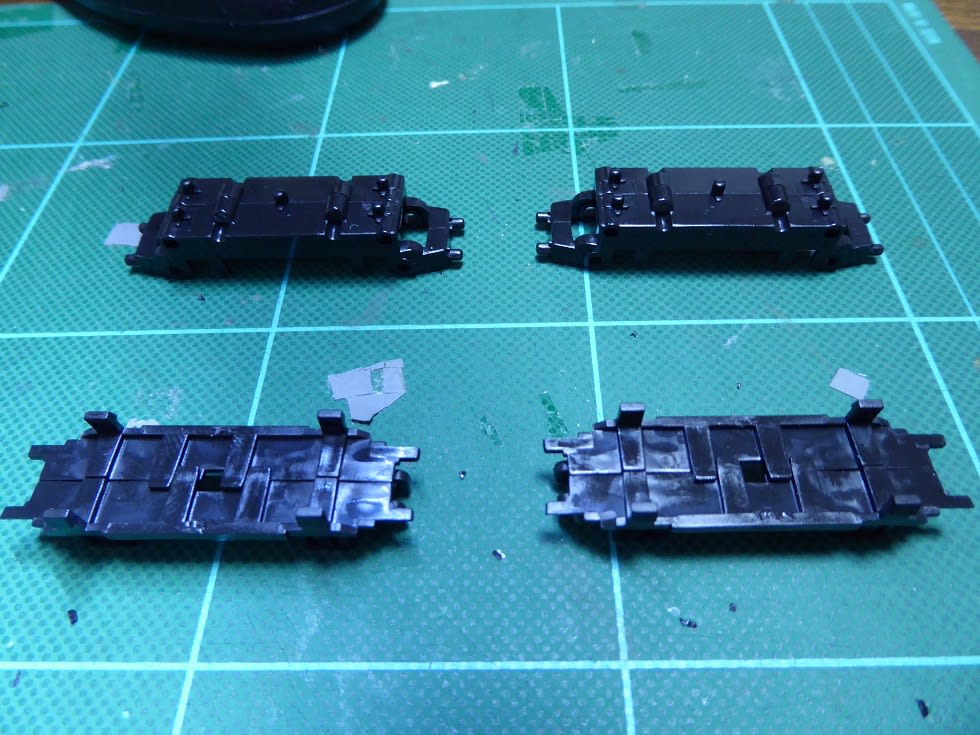

で、EF81の本体をばらします。

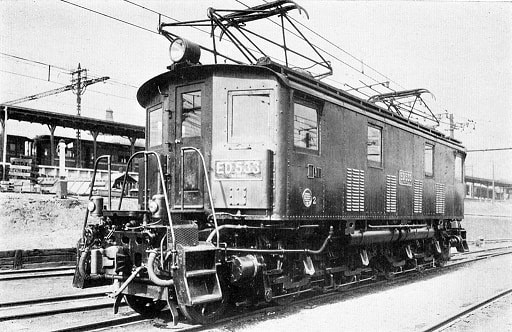

1989年発売の KATO 電気機関車の新シリーズの第1弾となった記念碑的モデルで、フライホイール付き動力やボディマウントスカートを始めて採用するなどの特徴があるモデルです。

現在のモデルと違って運転席までダイキャストが詰まっています。

本体のダイキャスト部分に張り付ける方法もあるようですが、ショートしたりしたら嫌なので(実は、客車の室内灯を組み込むときに集電スプリングをショートさせて、台車を溶かしてしまいました。12Vでもショートさせたらあっという間に熱で溶けてしまうのですね。2,000円近くした客車が一瞬にしてディスプレーモデルになってしまいました。)、ボディーの裏側に貼ることに。

ちなみに、用心に、このダイキャスト部分には絶縁のビニールテープを貼っておきました。

テールランプのプラスチックがマグネットの支えになるという、お誂え向きのスペースがあります。

ここで、何をやっているんですかと、検査主任のみっち突然の乱入。

車両のケースを満遍なく踏んでいきました。

両面テープで貼ります。

横長に貼ろうかと思ったのですが、縦長にくっついちゃったのでそのままにしました。

厚さ1mmですから、ダイキャストボディーとも干渉せずに、すんなり収まりました。

完成です。

おおっ!! 良い感じじゃないですか。

こんどは、ヘッドマーク自体を既製品ではなく、自家製作成に挑戦したいと思います。

![[鉄道模型]カトー KATO (Nゲージ) 2026-1 C59 戦後形 (呉線) 【税込】 …](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0440%2f4949727664880.jpg%3f_ex%3d400x400&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0440%2f4949727664880.jpg%3f_ex%3d80x80)

![[鉄道模型]カトー KATO 【再生産】(Nゲージ) 7008-2 DD51 後期 耐寒形 北…](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0106%2f4949727511245.jpg%3f_ex%3d400x400&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0106%2f4949727511245.jpg%3f_ex%3d80x80)

![[鉄道模型]【Joshinは平成20/22/24年度製品安全対策優良企業 連続受賞・Pマーク取得企業】[鉄...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0025%2f4949727510484.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0025%2f4949727510484.jpg%3f_ex%3d80x80)

![11-421 シングルアームパンタグラフ PS33C(2個入)[KATO]《発売済・在庫品》](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2013%2f22%2frail-13465.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2013%2f22%2frail-13465.jpg%3f_ex%3d80x80)

![1/150 小型車両用動力ユニット 通勤電車2 11-107 [Nゲージ] (鉄道模型)《KATO(カトー)》(...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmoketter%2fcabinet%2f15%2f10068515_1.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmoketter%2fcabinet%2f15%2f10068515_1.jpg%3f_ex%3d80x80)

![★6/16am9:59迄Facebook経由5000円購入でP5倍★[鉄道模型]【Joshinは平成20/22/24年度製品安...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0025%2f4949727510491.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fjism%2fcabinet%2f0025%2f4949727510491.jpg%3f_ex%3d80x80)

![22-012 パワーパック・スタンダードS[KATO]《発売済・在庫品》](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2009%2f32%2frail-02152.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2famiami%2fcabinet%2fimages%2f2009%2f32%2frail-02152.jpg%3f_ex%3d80x80)