詩人の渡辺信雄さんからお贈りいただきました。

『ひょうご こどもの詩と絵 第44集』です。

中学生の作品も少しありますが、小学生が主なアンソロジーです。

やはり低学年の詩が面白い。

毎年お贈りいただきますが、わたしはこの本の中の宝物を探すのが楽しみなのです。

キラリと光る宝物を。

やはり一年生がいいですね。

これはどうでしょうか?

「だいはっけん」です。 藤井壱颯さん たつの市立香島小学校一年。

「しろより、もっとしろいは」とか「ちょうちょのはねみたいに」とか、

驚きの様子が活き活きと、しかも読む者に見えるように書かれています。

これが一年生の作とは素晴らしいです。

太子町立太田小学校一年、和田朋己さんの「ちょっとおにいちゃんきぶん」も心の動きがよく書けていて素晴らしかったです。

これは二年生の高島康生さんの「ぼくの自まん」です。 福崎町立田原小学校。

なんか愉快な出だしです。自慢が嫌みではなく、ユーモアになっていますね。

二年生のこの子にもすでに人柄が現れているような気がします。

三年生、名村望虹さん。たつの市立河内小学校。

「わたしとお母さんをつないでいたもの」。

タイトルもいいですね。

なかなか経験できないことをお母さんへの愛情を込めて書かれています。

読んだ者も驚きを共有できます。

三年生ではほかにたつの市立香島小学校の中村結香さんの「中村一家の大さわぎ」が、大騒ぎの様子が活き活きと書かれていて面白かった。

そして、たつの市立小宅小学校の三木まひろさんの「レッツクッキング」。長い詩ですが、最後までリズム良く書かれていて良かったです。

四年生。

宝塚市立高司小学校、平川和花さん。「声がふるえた発表会」。

緊張の様子が話し言葉でかかれていて、それが効果的です。これが書き言葉なら、これほどの臨場感はないでしょう。

四年生ではほかに市川町立鶴井小学校、上田結仁さんの「たこやきパーティー」が良かったです。

おばあちゃんの登場がリアリティーがあって匂いまで伝わってきそうでした。

そして、たつの市立神部小学校の中村優太さんの「クワガタつよし」が個性的。

冒頭の三行

ぼくは、毎日ゼリーを見て/なくなっていたらあげる。/クワガタにだ。

この三行目、下手すると嫌みになるがこの場合は許されそう。

自分を客観的に見ていてユーモラス。タイトルもユニークでなかなかの書き手です。

小学生でも高学年になると理屈っぽくなってきて詩としては難しくなってきます。

その中でこれ。

神河町立神崎小学校五年生、中夜花南さんの「おばあちゃんの家」です。

自分と周りの人との情況が、その心の中まで冷静によく書けてますねえ。

冒頭の二行目「わがままを直すための訓練をするためだ」には声を立てて笑ってしまいました。

六年生です。

たつの市立揖保小学校の宮崎樹さんの「おそうじの秋」。

ユーモラスです。楽しいです。構成も上手いですねえ。

中学生からも一篇。

香美町立村岡中学校三年生 谷渕彩葉さんの「夏の光は」です。

これはなかなかの詩ですね。巧みな暗喩が使われていて、読む者それぞれに、その人なりの想いを想起させます。

いい詩人になるのでは?

最後に編集を担当された渡辺さんのことばを上げておきます。

渡辺さんは今、目の調子が優れないということで大変なご苦労をされたようです。

でも子どもの詩を選ぶのは楽しいことだから頑張られたのでしょう。

ご苦労様でした。

『完本・コーヒーカップの耳』 詩ごころいっぱいの本。

『ひょうご こどもの詩と絵 第44集』です。

中学生の作品も少しありますが、小学生が主なアンソロジーです。

やはり低学年の詩が面白い。

毎年お贈りいただきますが、わたしはこの本の中の宝物を探すのが楽しみなのです。

キラリと光る宝物を。

やはり一年生がいいですね。

これはどうでしょうか?

「だいはっけん」です。 藤井壱颯さん たつの市立香島小学校一年。

「しろより、もっとしろいは」とか「ちょうちょのはねみたいに」とか、

驚きの様子が活き活きと、しかも読む者に見えるように書かれています。

これが一年生の作とは素晴らしいです。

太子町立太田小学校一年、和田朋己さんの「ちょっとおにいちゃんきぶん」も心の動きがよく書けていて素晴らしかったです。

これは二年生の高島康生さんの「ぼくの自まん」です。 福崎町立田原小学校。

なんか愉快な出だしです。自慢が嫌みではなく、ユーモアになっていますね。

二年生のこの子にもすでに人柄が現れているような気がします。

三年生、名村望虹さん。たつの市立河内小学校。

「わたしとお母さんをつないでいたもの」。

タイトルもいいですね。

なかなか経験できないことをお母さんへの愛情を込めて書かれています。

読んだ者も驚きを共有できます。

三年生ではほかにたつの市立香島小学校の中村結香さんの「中村一家の大さわぎ」が、大騒ぎの様子が活き活きと書かれていて面白かった。

そして、たつの市立小宅小学校の三木まひろさんの「レッツクッキング」。長い詩ですが、最後までリズム良く書かれていて良かったです。

四年生。

宝塚市立高司小学校、平川和花さん。「声がふるえた発表会」。

緊張の様子が話し言葉でかかれていて、それが効果的です。これが書き言葉なら、これほどの臨場感はないでしょう。

四年生ではほかに市川町立鶴井小学校、上田結仁さんの「たこやきパーティー」が良かったです。

おばあちゃんの登場がリアリティーがあって匂いまで伝わってきそうでした。

そして、たつの市立神部小学校の中村優太さんの「クワガタつよし」が個性的。

冒頭の三行

ぼくは、毎日ゼリーを見て/なくなっていたらあげる。/クワガタにだ。

この三行目、下手すると嫌みになるがこの場合は許されそう。

自分を客観的に見ていてユーモラス。タイトルもユニークでなかなかの書き手です。

小学生でも高学年になると理屈っぽくなってきて詩としては難しくなってきます。

その中でこれ。

神河町立神崎小学校五年生、中夜花南さんの「おばあちゃんの家」です。

自分と周りの人との情況が、その心の中まで冷静によく書けてますねえ。

冒頭の二行目「わがままを直すための訓練をするためだ」には声を立てて笑ってしまいました。

六年生です。

たつの市立揖保小学校の宮崎樹さんの「おそうじの秋」。

ユーモラスです。楽しいです。構成も上手いですねえ。

中学生からも一篇。

香美町立村岡中学校三年生 谷渕彩葉さんの「夏の光は」です。

これはなかなかの詩ですね。巧みな暗喩が使われていて、読む者それぞれに、その人なりの想いを想起させます。

いい詩人になるのでは?

最後に編集を担当された渡辺さんのことばを上げておきます。

渡辺さんは今、目の調子が優れないということで大変なご苦労をされたようです。

でも子どもの詩を選ぶのは楽しいことだから頑張られたのでしょう。

ご苦労様でした。

『完本・コーヒーカップの耳』 詩ごころいっぱいの本。

郵便ポストまで。

川の向こうの野球場から、大きな声が聞こえてきます?

選抜高校野球の出場校が練習してるのです。

「春は選抜から」といわれているようにセンバツ高校野球が始まると一気に暖かくなるのが例年なのですが、今年は違う。

今日も時折小雨の冷たいお彼岸です。

今日の六湛寺川。

なにも生きものは見えません。

いつもはカモやバン、そしてボラなどがいるのですが。

川の向こうの野球場から、大きな声が聞こえてきます?

選抜高校野球の出場校が練習してるのです。

「春は選抜から」といわれているようにセンバツ高校野球が始まると一気に暖かくなるのが例年なのですが、今年は違う。

今日も時折小雨の冷たいお彼岸です。

今日の六湛寺川。

なにも生きものは見えません。

いつもはカモやバン、そしてボラなどがいるのですが。

今日は「書斎・輪」にお二人のお客様がありました。

どちらも久しぶり、今年初めてです。

お一人はS水さん。

かつて「喫茶・輪」の常連だった人。

『完本・コーヒーカップの耳』にも登場するユーモアのある人。

もうお一人も「輪」のお客様だったA居さん。わたしのパソコンのお助けマンでもあります。

楽しい時間を過ごしました。

また、家の方にも来訪者が。

大阪の孫fumiとそのお父ちゃん。

お彼岸ということでうちの仏さまにお参りに。

fumiとはオセロをしました。

この前わたし負けましたので、今日はジーチも強いぞというところを見せておきました。

ちょっと大人気なかったかな。

どちらも久しぶり、今年初めてです。

お一人はS水さん。

かつて「喫茶・輪」の常連だった人。

『完本・コーヒーカップの耳』にも登場するユーモアのある人。

もうお一人も「輪」のお客様だったA居さん。わたしのパソコンのお助けマンでもあります。

楽しい時間を過ごしました。

また、家の方にも来訪者が。

大阪の孫fumiとそのお父ちゃん。

お彼岸ということでうちの仏さまにお参りに。

fumiとはオセロをしました。

この前わたし負けましたので、今日はジーチも強いぞというところを見せておきました。

ちょっと大人気なかったかな。

お墓参りに二人で行ってきました。

森具の丘の上です。

向こうは六甲山。

凄い風でした。松籟も凄かったです。

お経を上げてる時に何度も突風が来て吹き飛ばされそうになりました。

思わず両足を広げて踏ん張りました。

こんなに風の強い日のお墓参りは初めてでした。

供えたお花が吹き飛ばされそうで、木切れを拾ってきて詰めました。

お線香の火はジェットライター(お墓参りには必需品)でなんとか点けました。

大変な墓参でしたが、気持ちがスッキリしました。

さくらの蕾はまだもう少し。

森具の丘の上です。

向こうは六甲山。

凄い風でした。松籟も凄かったです。

お経を上げてる時に何度も突風が来て吹き飛ばされそうになりました。

思わず両足を広げて踏ん張りました。

こんなに風の強い日のお墓参りは初めてでした。

供えたお花が吹き飛ばされそうで、木切れを拾ってきて詰めました。

お線香の火はジェットライター(お墓参りには必需品)でなんとか点けました。

大変な墓参でしたが、気持ちがスッキリしました。

さくらの蕾はまだもう少し。

但馬に住む従姉からお贈りいただきました。

その従姉が指導するグループの歌集です。

一年間の結晶ともいえるもの。

50ページ余りあるこの冊子、その10人が役割分担して力を合わせ作成したとのこと。

作品を読むとほぼ尊年の様子。「尊年」とは昔の中国で使われていた高齢者を指す言葉。

ご苦労様でした。

中にたどたどしさも見えます(門外漢のわたしが言うことではないかもしれません)が、皆さん、誠実に歌に向かっておられます。

作品には純真さが漂っています。

わたしの印象に残った歌を順にあげて見ます。

素人のすることなので、作品の良否は責任持てませんが。

10人それぞれが24首ずつ載せておられます。

括弧内はわたしの寸感です。

足立幸子さん

夕陽背にお尻振りふり歩く影その自らの影の可笑しさ (自分を客観的に捉える視線)

幼き日に祖母と廻した糸車 木屋の片隅が今も脳裏に

石橋に江戸期の石工の刻みしか往時の文字の擦るるを撫づ (この視線も貴重)

足立ゆう子さん

朝ドラに生まれし赤子の名は「歩」その朝ドラに親しみの増す

重症にてヘリに運ばれ行く兄を見守りおくれ朧月光 (朧月が効果的)

天仰ぎ感謝と祈りをささやけば笑みくるる星を両手に包む

断捨離にて札の「伊藤博文」の挟まるる本は抱きしめており (ユーモア!)

今村明美さん

池の面の浮き来る鯉の口髭をくすぐり揺るる桜はなびら (情景が活き活きと)

小春日の届くベンチに並びいて君と「四季の歌」をハミング

ふわふわと風船かずらの揺るる道 術後の君の試歩に寄り添う (心根がよく見えます)

三歳が口から出まかせ読む絵本「はらぺこあおむし」お気に入りにて (ありますね、子どものこの仕草)

ホスピスの友の部屋を訪れて肩寄せ窓に夕陽みている

うぐ森まる美さん

芽を出せるチューリップの球根が春はまだかとひそひそ話 (童心が)

新しい本の表紙を撫でてみるその指先は期待に満ちて (本好きの心が)

見上ぐれば満天の星 恐竜も同じ場所から見上げたりけむ

大垣ひとみさん

自らは抗うこともままならず伐採されゆく木ぎの嘆きよ (木は大切にしたいです。長い年月が二度と戻らない)

赤黒く月が食われるその様は未知なる宇宙の営みならむ

ざぁざぁと降り頻く雨音その中に調子はずれの音の紛れて (鋭い感性)

亡骸になりても煌めく玉虫を掲げる蟻の葬列が行く

中治やゑ子さん

映画館に小声に囁くふたり連れ 恋をしていたころ思い出す

見上ぐれば満天の星 君と居て今なら言える「ありがとうね」と (心情があふれて)

中島寿美子さん

注連飾りを綯いいる息子のその背はこの頃そっくり夫に似て来て (温かさがあふれていて)

「内緒ね」とささやき呉るる孫の声優しく甘く耳をくすぐる (孫の声は息まで甘い)

羽淵千都子さん

諦めず本気でやれば叶うもの地道ながらも続けてゆかむ (続けて下さい)

初ひまごの男の子抱けば間をおきて次から次へ夢は広がる (ひ孫ですか。いいなあ)

羽淵維子さん

きらきらと水平線が光る朝自分を包みて呉るるこの陽よ

「過ちを洗い流せ」とさざ波が波打ち際にささやきくるる

「大丈夫、自分を信じて!」満天の星は輝き励ましくるる (わたしも励まされます)

黒豆が鞘から一つ転がるに「さみしくない?」孫のささやく (子供の言葉は宝石ですね)

盤上にパチリパチリと夫が打ち傍に碁石を並べる幼子

折り紙を孫にせがまれ幾重にも折り跡のこし「くじら」完成

出番待つ孫がその母見つけ出し笑顔がもどりてスタートを待つ

待望の命の芽ばえを知らさるる「まだ内緒ね」とはずんだ声に

間をあけず話す切り札「あれあれ」と脳は必死に「あれ」を探して (同感)

古屋鶴江さん

ポトポトと落ちる点滴ベッドより見上げ元気な日常おもう (わたしにも経験があります)

うら若きナースの清拭受けにつつ米寿のこの身は感謝あるのみ

高齢の仲間が集まり耳元に話しているにてんでばらばら (笑っちゃいます)

畑にてトマト・胡瓜を捥ぎ取りて頬張る孫の夏休みかな (孫はいいですね)

これで10人分ですが、この後「リレー短歌」というページがあります。

これが面白いです。

みなさん吹っ切れて書いておられます。

なんとも色っぽい。

華やぎが感じられます。

いいですね。若返って書いておられます。

楽しませてもらいました。ありがとうございます。

その従姉が指導するグループの歌集です。

一年間の結晶ともいえるもの。

50ページ余りあるこの冊子、その10人が役割分担して力を合わせ作成したとのこと。

作品を読むとほぼ尊年の様子。「尊年」とは昔の中国で使われていた高齢者を指す言葉。

ご苦労様でした。

中にたどたどしさも見えます(門外漢のわたしが言うことではないかもしれません)が、皆さん、誠実に歌に向かっておられます。

作品には純真さが漂っています。

わたしの印象に残った歌を順にあげて見ます。

素人のすることなので、作品の良否は責任持てませんが。

10人それぞれが24首ずつ載せておられます。

括弧内はわたしの寸感です。

足立幸子さん

夕陽背にお尻振りふり歩く影その自らの影の可笑しさ (自分を客観的に捉える視線)

幼き日に祖母と廻した糸車 木屋の片隅が今も脳裏に

石橋に江戸期の石工の刻みしか往時の文字の擦るるを撫づ (この視線も貴重)

足立ゆう子さん

朝ドラに生まれし赤子の名は「歩」その朝ドラに親しみの増す

重症にてヘリに運ばれ行く兄を見守りおくれ朧月光 (朧月が効果的)

天仰ぎ感謝と祈りをささやけば笑みくるる星を両手に包む

断捨離にて札の「伊藤博文」の挟まるる本は抱きしめており (ユーモア!)

今村明美さん

池の面の浮き来る鯉の口髭をくすぐり揺るる桜はなびら (情景が活き活きと)

小春日の届くベンチに並びいて君と「四季の歌」をハミング

ふわふわと風船かずらの揺るる道 術後の君の試歩に寄り添う (心根がよく見えます)

三歳が口から出まかせ読む絵本「はらぺこあおむし」お気に入りにて (ありますね、子どものこの仕草)

ホスピスの友の部屋を訪れて肩寄せ窓に夕陽みている

うぐ森まる美さん

芽を出せるチューリップの球根が春はまだかとひそひそ話 (童心が)

新しい本の表紙を撫でてみるその指先は期待に満ちて (本好きの心が)

見上ぐれば満天の星 恐竜も同じ場所から見上げたりけむ

大垣ひとみさん

自らは抗うこともままならず伐採されゆく木ぎの嘆きよ (木は大切にしたいです。長い年月が二度と戻らない)

赤黒く月が食われるその様は未知なる宇宙の営みならむ

ざぁざぁと降り頻く雨音その中に調子はずれの音の紛れて (鋭い感性)

亡骸になりても煌めく玉虫を掲げる蟻の葬列が行く

中治やゑ子さん

映画館に小声に囁くふたり連れ 恋をしていたころ思い出す

見上ぐれば満天の星 君と居て今なら言える「ありがとうね」と (心情があふれて)

中島寿美子さん

注連飾りを綯いいる息子のその背はこの頃そっくり夫に似て来て (温かさがあふれていて)

「内緒ね」とささやき呉るる孫の声優しく甘く耳をくすぐる (孫の声は息まで甘い)

羽淵千都子さん

諦めず本気でやれば叶うもの地道ながらも続けてゆかむ (続けて下さい)

初ひまごの男の子抱けば間をおきて次から次へ夢は広がる (ひ孫ですか。いいなあ)

羽淵維子さん

きらきらと水平線が光る朝自分を包みて呉るるこの陽よ

「過ちを洗い流せ」とさざ波が波打ち際にささやきくるる

「大丈夫、自分を信じて!」満天の星は輝き励ましくるる (わたしも励まされます)

黒豆が鞘から一つ転がるに「さみしくない?」孫のささやく (子供の言葉は宝石ですね)

盤上にパチリパチリと夫が打ち傍に碁石を並べる幼子

折り紙を孫にせがまれ幾重にも折り跡のこし「くじら」完成

出番待つ孫がその母見つけ出し笑顔がもどりてスタートを待つ

待望の命の芽ばえを知らさるる「まだ内緒ね」とはずんだ声に

間をあけず話す切り札「あれあれ」と脳は必死に「あれ」を探して (同感)

古屋鶴江さん

ポトポトと落ちる点滴ベッドより見上げ元気な日常おもう (わたしにも経験があります)

うら若きナースの清拭受けにつつ米寿のこの身は感謝あるのみ

高齢の仲間が集まり耳元に話しているにてんでばらばら (笑っちゃいます)

畑にてトマト・胡瓜を捥ぎ取りて頬張る孫の夏休みかな (孫はいいですね)

これで10人分ですが、この後「リレー短歌」というページがあります。

これが面白いです。

みなさん吹っ切れて書いておられます。

なんとも色っぽい。

華やぎが感じられます。

いいですね。若返って書いておられます。

楽しませてもらいました。ありがとうございます。

菩提寺の茂松寺へ。

いつもは妻と二人でなのだが、今日は一人で。

茂松寺は西宮市役所の隣。

こんな道標が行く道にありました。

「六湛寺」と「右 甲山」。

茂松寺です。

大楠。

本堂。

法要開始の30分前の10時半に家を出て、お寺に着いたのは45分。

もうすでにたくさんの人が席に着いておられました。四分の三以上詰まっていた感じ。

わたしは仏殿を横切ってあちらの方の席に。

そこは大太鼓のすぐそばでした。

開始を告げる太鼓の音が凄かった。

若いお坊さん(修行僧)が上手に叩かれました。

お腹に響きました。

その後の読経はやはり二人の修業僧さんがリードして。

その声がまた素晴らしい。

大きなよく通る声でした。

修業僧含めて大人のお坊さんが6人。そして住職のご子息が墨染の衣で参加。

大きくなっておられた。

立派な法要でした。

お焼香の時に同じ町内の水田さん夫妻の姿が見えました。

そして県会議員の小西さん。

同じ檀家仲間です。

法要が終って、その後住職の法話があったのですが、これは三分の一ぐらいの人が残ってのもの。

わたしも残って聞かせて頂きました。

禅の話。

ホワイトボードに文字を書かれる時、右手でマイクをもったまま、左手にマーカーを以て字を上手に書かれた。

これにはびっくり。

塔婆もそのように左手に筆を持って書かれるのだろうか?

お話は基礎的なものですが、わたしが新鮮に思ったのは、白隠禅師の「座禅和讃」の水と氷の話。

それは有名でよく知っているのだが、一休さんも浄土真宗の親鸞さんも同じようなことを歌などに残しているということ。

特に親鸞さんがその例えを使っておられたというのは新鮮で面白かった。

親鸞さんの方が、白隠禅師より余ほど昔の人ではあるが。

帰りに供養のおこわご飯をいただきました。

これが美味しい。

いつもは妻と二人でなのだが、今日は一人で。

茂松寺は西宮市役所の隣。

こんな道標が行く道にありました。

「六湛寺」と「右 甲山」。

茂松寺です。

大楠。

本堂。

法要開始の30分前の10時半に家を出て、お寺に着いたのは45分。

もうすでにたくさんの人が席に着いておられました。四分の三以上詰まっていた感じ。

わたしは仏殿を横切ってあちらの方の席に。

そこは大太鼓のすぐそばでした。

開始を告げる太鼓の音が凄かった。

若いお坊さん(修行僧)が上手に叩かれました。

お腹に響きました。

その後の読経はやはり二人の修業僧さんがリードして。

その声がまた素晴らしい。

大きなよく通る声でした。

修業僧含めて大人のお坊さんが6人。そして住職のご子息が墨染の衣で参加。

大きくなっておられた。

立派な法要でした。

お焼香の時に同じ町内の水田さん夫妻の姿が見えました。

そして県会議員の小西さん。

同じ檀家仲間です。

法要が終って、その後住職の法話があったのですが、これは三分の一ぐらいの人が残ってのもの。

わたしも残って聞かせて頂きました。

禅の話。

ホワイトボードに文字を書かれる時、右手でマイクをもったまま、左手にマーカーを以て字を上手に書かれた。

これにはびっくり。

塔婆もそのように左手に筆を持って書かれるのだろうか?

お話は基礎的なものですが、わたしが新鮮に思ったのは、白隠禅師の「座禅和讃」の水と氷の話。

それは有名でよく知っているのだが、一休さんも浄土真宗の親鸞さんも同じようなことを歌などに残しているということ。

特に親鸞さんがその例えを使っておられたというのは新鮮で面白かった。

親鸞さんの方が、白隠禅師より余ほど昔の人ではあるが。

帰りに供養のおこわご飯をいただきました。

これが美味しい。

昨夕訃報を聞いたのだが、2月29日にお亡くなりになっていたのだと。

赤司久明先生。

わたしが最後に先生にお会いしたのは昨年10月30日。お宅にお見舞いに行った時だった。

チャイムを押すと息子さんが出られて、「お会いしたい」と言うと、一瞬躊躇されて「ちょっとお待ちを」と。

先生に尋ねに行かれたらしかった。

応接間に入れて頂き、しばらくすると出てこられた。8月23日にお会いしてからだから2カ月ほどだが、またずいぶんやつれておられた。

わたしはその日の日記にこう書いている。

「赤司先生を見舞う。見る影もなくやつれておられる。言葉が難しかった。

3月に「骨髄白血病」で余命一ヶ月と。」

これは8月23日の日記。

「赤司先生、お地蔵さんのお供えを持って見える。昨年秋以来話す。やつれて痩せて見る影なし。白血病で治療法がないのだと。辛い。」

と、やはり言葉少なに。

この時、遠慮されたが、無理に店に入ってもらって話したのだった。

それが「喫茶・輪」での最後の姿。座られた席も覚えている。

いつものカウンター席ではなくテーブル席で向かい合ってお話ししたのだった。

先生とのお付き合いは昭和47年ぐらいから。わたしの結婚直後だから50年を超える。

うちが米屋をしていて、そのお得意さんだったが、お米を配達に行ってお会いするのは主に奥様だから先生とはそれまでほとんど顔を合わせることはなかった。

わたしが趣味で将棋を始めたころ、地元の大会に出場した時に会場でお見掛けした。

A級で出ておられて優勝された。

その頃の先生は「兵庫県三羽ガラス(四天王だったか?)」の一人と言われる強豪棋士だった。

先生は神戸大学出身だが、学部は「将棋部」といってもいいのかもしれない。

大学では当時の若手プロ棋士内藤國男(後九段)さんに指導を受けたとお聞きした。

その大会でわたしはたしかC級で出場したのだが、敗退した。

その時先生に「教えて下さい」とお願いし、それから毎週一回ご自宅を訪ねて指導していただいた。

ちょっと指して見て、最初に言われたのが「三段にはしてあげる」だった。

それから約十年、わたしの実力は本当に三段、良くて三段半ぐらいになった。

先生のわたしの才能を見る目は確かだったということ。

単に強くしていただいただけではない。

駒落ち定跡からきっちりと基本を教わった。

二枚落ちから順に飛車香落ち、飛車落ち、角落ち、香落ちと、将棋ノートを調べてみれば、約10年間お世話になっている。

そのお陰で、西宮の最初の公民館将棋グループ、「春風将棋グループ」の立て上げメンバーになった。

後には瓦木公民館のグループの立ち上げにも寄与し、さらに「用海将棋会」を創設し、長く代表を務めた。

また、各所で「子ども将棋教室」を開催し、用海、鳴尾などの小学校の将棋クラブにも指導に出かけた。

多い時は市内の5,6箇所で教えていたこともあり、毎日のように出かけていた時期もあった。

子どもや初心者を指導できる力をつけてくださったのが赤司先生だった。

ということで、わたしの人生の枝の一つに大きな影響を与えて下さったのである。

古いノートがある。「将棋の記録」と題している。

これに載っている最初の棋譜が赤司先生との角落ち将棋。

棋譜は次ページにも続いていて、138手でわたしの負けになっている。

この棋譜が取れているということは、わたしの棋力がすでに初段以上になっているということ。

家に帰ってきてから盤上で再現し記録しているのだ。級位者ではこれはできない。

ここまで約一年かかっている。

毎週ご自宅にお邪魔して、奥様には大きなご迷惑をおかけしていたのだ。

お茶菓子を出してくださったあと、部屋の隅でなにか縫物などをして時を過ごされていた姿を思い出す。

そしてこのノートの最後の棋譜。

昭和57年4月6日。香落ち。89手でわたしの負け。

約十年でやっと三段ぐらい。

将棋を始めた時は自分はすぐに強くなるものだと思っていた。

中学程度だがわたしは数学が得意と言う自負があった。なら、将棋にも適応するだろうと。

だが違った。将棋は、才能もあるのだろうが思っていた以上に難しかった。

それを根気よく指導して下さったのが赤司先生だった、

その後お互いの生活が忙しくなり、わたしの赤司家訪問は終わったのだが、

年月を経て、先生とはまた毎日のようにお会いすることになった。

高校を退職されてから「喫茶輪」の常連になって下さったのだ。

毎日のように「喫茶輪」へ来店してくださり、カウンター越しにいろんな話をさせていただいた。

先生は国語教師だったから、わたしがもの書く上で教えてもらうことも多かった。

佐伯敏光さんという、バイキング所属の作家さんを連れてみえたこともあった。

考えれば長いお付き合いだった。

正に、わたしの人生の一つの枝に彩りを添えて下さった人、それが赤司先生だった。

最後にいただいたハガキより。12月8日の消印。

《今度もお心のこもったお手紙をありがとうございました。(略)体調はどうですか。当方は命旦夕に迫るという感じです。平均寿命生きましたので別に何とも思いません。ただコロッと行きたいですね。延命装置に苦しんで一日でもとは全く思いません。》

すっかりと衰えた字だが気力をふるって書いて下さっている。

先生、ありがとうございました。

どうか安らかにお眠りください。

赤司久明先生。

わたしが最後に先生にお会いしたのは昨年10月30日。お宅にお見舞いに行った時だった。

チャイムを押すと息子さんが出られて、「お会いしたい」と言うと、一瞬躊躇されて「ちょっとお待ちを」と。

先生に尋ねに行かれたらしかった。

応接間に入れて頂き、しばらくすると出てこられた。8月23日にお会いしてからだから2カ月ほどだが、またずいぶんやつれておられた。

わたしはその日の日記にこう書いている。

「赤司先生を見舞う。見る影もなくやつれておられる。言葉が難しかった。

3月に「骨髄白血病」で余命一ヶ月と。」

これは8月23日の日記。

「赤司先生、お地蔵さんのお供えを持って見える。昨年秋以来話す。やつれて痩せて見る影なし。白血病で治療法がないのだと。辛い。」

と、やはり言葉少なに。

この時、遠慮されたが、無理に店に入ってもらって話したのだった。

それが「喫茶・輪」での最後の姿。座られた席も覚えている。

いつものカウンター席ではなくテーブル席で向かい合ってお話ししたのだった。

先生とのお付き合いは昭和47年ぐらいから。わたしの結婚直後だから50年を超える。

うちが米屋をしていて、そのお得意さんだったが、お米を配達に行ってお会いするのは主に奥様だから先生とはそれまでほとんど顔を合わせることはなかった。

わたしが趣味で将棋を始めたころ、地元の大会に出場した時に会場でお見掛けした。

A級で出ておられて優勝された。

その頃の先生は「兵庫県三羽ガラス(四天王だったか?)」の一人と言われる強豪棋士だった。

先生は神戸大学出身だが、学部は「将棋部」といってもいいのかもしれない。

大学では当時の若手プロ棋士内藤國男(後九段)さんに指導を受けたとお聞きした。

その大会でわたしはたしかC級で出場したのだが、敗退した。

その時先生に「教えて下さい」とお願いし、それから毎週一回ご自宅を訪ねて指導していただいた。

ちょっと指して見て、最初に言われたのが「三段にはしてあげる」だった。

それから約十年、わたしの実力は本当に三段、良くて三段半ぐらいになった。

先生のわたしの才能を見る目は確かだったということ。

単に強くしていただいただけではない。

駒落ち定跡からきっちりと基本を教わった。

二枚落ちから順に飛車香落ち、飛車落ち、角落ち、香落ちと、将棋ノートを調べてみれば、約10年間お世話になっている。

そのお陰で、西宮の最初の公民館将棋グループ、「春風将棋グループ」の立て上げメンバーになった。

後には瓦木公民館のグループの立ち上げにも寄与し、さらに「用海将棋会」を創設し、長く代表を務めた。

また、各所で「子ども将棋教室」を開催し、用海、鳴尾などの小学校の将棋クラブにも指導に出かけた。

多い時は市内の5,6箇所で教えていたこともあり、毎日のように出かけていた時期もあった。

子どもや初心者を指導できる力をつけてくださったのが赤司先生だった。

ということで、わたしの人生の枝の一つに大きな影響を与えて下さったのである。

古いノートがある。「将棋の記録」と題している。

これに載っている最初の棋譜が赤司先生との角落ち将棋。

棋譜は次ページにも続いていて、138手でわたしの負けになっている。

この棋譜が取れているということは、わたしの棋力がすでに初段以上になっているということ。

家に帰ってきてから盤上で再現し記録しているのだ。級位者ではこれはできない。

ここまで約一年かかっている。

毎週ご自宅にお邪魔して、奥様には大きなご迷惑をおかけしていたのだ。

お茶菓子を出してくださったあと、部屋の隅でなにか縫物などをして時を過ごされていた姿を思い出す。

そしてこのノートの最後の棋譜。

昭和57年4月6日。香落ち。89手でわたしの負け。

約十年でやっと三段ぐらい。

将棋を始めた時は自分はすぐに強くなるものだと思っていた。

中学程度だがわたしは数学が得意と言う自負があった。なら、将棋にも適応するだろうと。

だが違った。将棋は、才能もあるのだろうが思っていた以上に難しかった。

それを根気よく指導して下さったのが赤司先生だった、

その後お互いの生活が忙しくなり、わたしの赤司家訪問は終わったのだが、

年月を経て、先生とはまた毎日のようにお会いすることになった。

高校を退職されてから「喫茶輪」の常連になって下さったのだ。

毎日のように「喫茶輪」へ来店してくださり、カウンター越しにいろんな話をさせていただいた。

先生は国語教師だったから、わたしがもの書く上で教えてもらうことも多かった。

佐伯敏光さんという、バイキング所属の作家さんを連れてみえたこともあった。

考えれば長いお付き合いだった。

正に、わたしの人生の一つの枝に彩りを添えて下さった人、それが赤司先生だった。

最後にいただいたハガキより。12月8日の消印。

《今度もお心のこもったお手紙をありがとうございました。(略)体調はどうですか。当方は命旦夕に迫るという感じです。平均寿命生きましたので別に何とも思いません。ただコロッと行きたいですね。延命装置に苦しんで一日でもとは全く思いません。》

すっかりと衰えた字だが気力をふるって書いて下さっている。

先生、ありがとうございました。

どうか安らかにお眠りください。

訃報が入った。

元県立西宮高校教頭の赤司久明先生。

わたしの若い頃を知る人が次々と旅立って行かれる。寂しくて仕方ない。

赤司先生は、わたしの人生の一つの枝に大きな影響を与えて下さった人だった。

先生のことはまた改めて書く。

元県立西宮高校教頭の赤司久明先生。

わたしの若い頃を知る人が次々と旅立って行かれる。寂しくて仕方ない。

赤司先生は、わたしの人生の一つの枝に大きな影響を与えて下さった人だった。

先生のことはまた改めて書く。

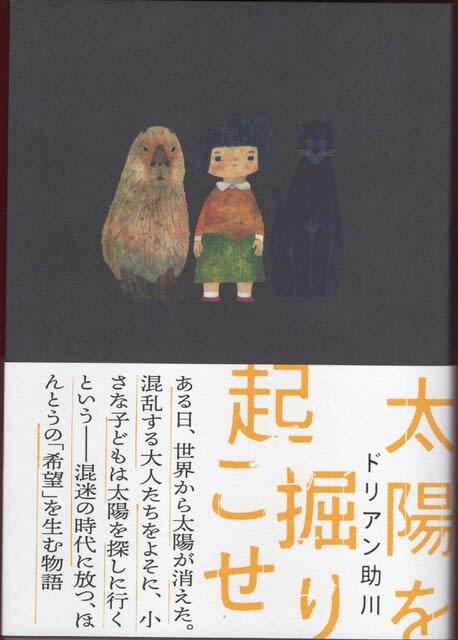

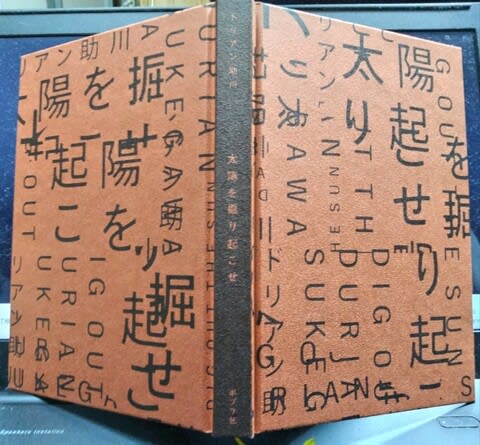

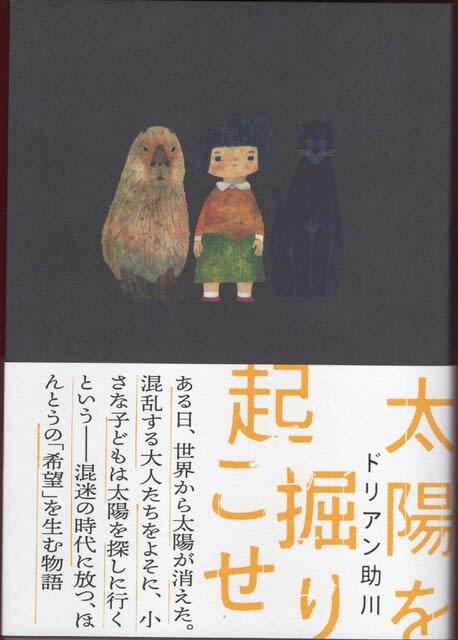

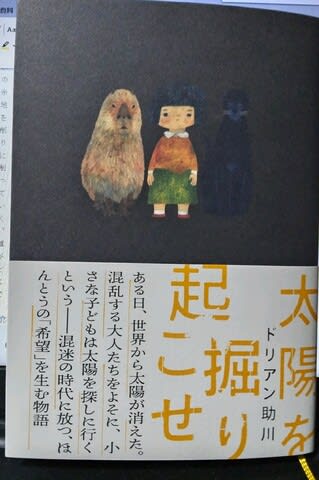

ドリアンさんの『太陽を掘り起こせ』ですが、その表紙カバーが意味深です。

闇に紛れて一頭の黒豹が潜んでいるのです。見えるでしょうか?

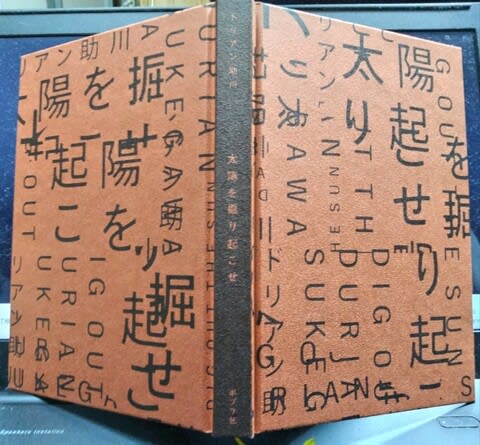

カバーを外してみた表紙の装幀もユニークです。

小説はいかにも哲学科を卒業した人のもの。

そして、詩人ですね。比喩が巧み。壮大な暗喩。

人を細やかに描きながら、その背景には悠久の時が流れているようなイメージ。

優れた長編詩のような小説です。

一人ずつの子どもを乗せた無数の手漕ぎボートが島を目指すところは圧巻。

ドリアンさんの作家としての創造力と詩人としての想像力に敬意を表します。

壮大なドラマでした。

闇に紛れて一頭の黒豹が潜んでいるのです。見えるでしょうか?

カバーを外してみた表紙の装幀もユニークです。

小説はいかにも哲学科を卒業した人のもの。

そして、詩人ですね。比喩が巧み。壮大な暗喩。

人を細やかに描きながら、その背景には悠久の時が流れているようなイメージ。

優れた長編詩のような小説です。

一人ずつの子どもを乗せた無数の手漕ぎボートが島を目指すところは圧巻。

ドリアンさんの作家としての創造力と詩人としての想像力に敬意を表します。

壮大なドラマでした。

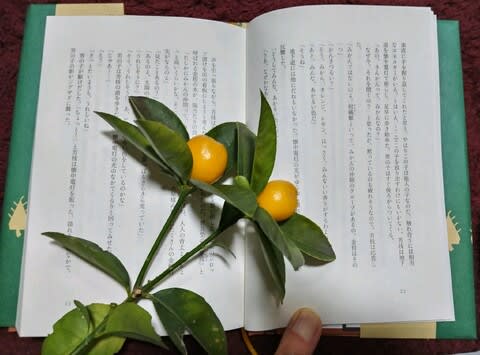

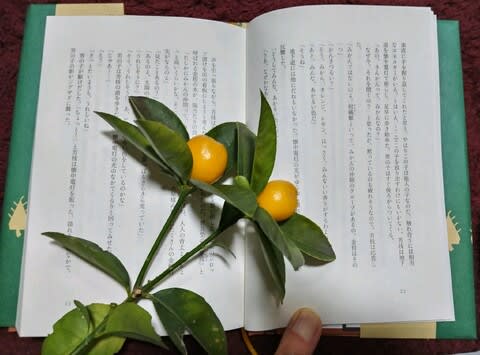

ドリアン助川さんの新著『太陽を掘り起こせ』(ポプラ社刊)です。

まだ十分の一ほどのところ。

キンカンが印象的に登場します。

隣の地蔵さんの境内にまだあるはず。採って来ました。

この小説に書かれてるように、「数えきれないくらい、お星さまみたいにたくさん」なってたのですが、近所の人が収穫して、これはその後にまた実ったもの。

蜜柑、オレンジ、レモン、はっさくなど、「みんなあかるい色だ」とある。しかしまた「あまいけどにがい。でも、あまい。でも、にがい」。そして「うれしそうに」とか。

これが小説の先行きを暗示してくれているのだろうか?それだったらいいような気もするが。

まだ十分の一ほどのところ。

キンカンが印象的に登場します。

隣の地蔵さんの境内にまだあるはず。採って来ました。

この小説に書かれてるように、「数えきれないくらい、お星さまみたいにたくさん」なってたのですが、近所の人が収穫して、これはその後にまた実ったもの。

蜜柑、オレンジ、レモン、はっさくなど、「みんなあかるい色だ」とある。しかしまた「あまいけどにがい。でも、あまい。でも、にがい」。そして「うれしそうに」とか。

これが小説の先行きを暗示してくれているのだろうか?それだったらいいような気もするが。

浜松原町の宮脇書店まで。

頼んでいた本を引き取りに。

薄曇りの空ですが、これから晴れ上がりそうです。

わたしは一年中で今の季節が最も好きです。

風は冷たいが陽光はキラキラ。

「早春」いい言葉ですね。

往復2400歩。

歩いてきたらさすがに暑い。

ドアを開けて家の中に入ると、気配で「おかえり」と言ってくれる人がいる。

ありがたいですね。

部屋へ入ると、ファンヒーターが点いている。

ムッと暑い。

「あっつ〜!誰がヒーター点けてるん?」

「さあ、誰やろねえ?」

「俺は頼んでないのに」

と言ってみた。

今日の六湛寺川です。

頼んでいた本を引き取りに。

薄曇りの空ですが、これから晴れ上がりそうです。

わたしは一年中で今の季節が最も好きです。

風は冷たいが陽光はキラキラ。

「早春」いい言葉ですね。

往復2400歩。

歩いてきたらさすがに暑い。

ドアを開けて家の中に入ると、気配で「おかえり」と言ってくれる人がいる。

ありがたいですね。

部屋へ入ると、ファンヒーターが点いている。

ムッと暑い。

「あっつ〜!誰がヒーター点けてるん?」

「さあ、誰やろねえ?」

「俺は頼んでないのに」

と言ってみた。

今日の六湛寺川です。

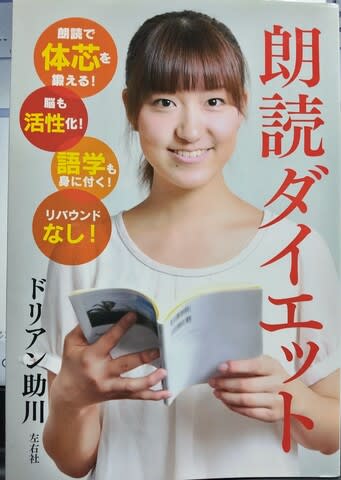

ドリアン助川さん、こんな本も出しておられたのだ。

『朗読ダイエット』

2013年刊だが、これは第二刷。

表紙写真の女性、本には誰だか書いてないが、わたしは知っている。

意外といえば意外だが、そうかとも思える。

こんな言葉があります。「朗読」についてのことです。

《語る人の心で育まれた世界を、聞く人の心でさらに成長させていく増幅の力。》

《同じ詩でも、朗読者が違えば印象は変わります。朗読とは、作品に新たな生命を吹き込む創造的行為に他ならないからです。》

またこんなことも。

《ひとつの作品を朗読するとき、私たちは何を信じ、どこに基盤を置いて声を放てばいいのでしょう。これはつまり、何のために朗読しているのか。朗読しているあなたは何者なのか、という問いかけにまで発展します。》

そうか、朗読を安易に捉えてはいけないんだ。心して備えよう。

ドリアンさんとの合同朗読会まであと約一ヶ月半。 (すでに満席となっております。お申し込みは「キャンセル待ち」になります。)

(すでに満席となっております。お申し込みは「キャンセル待ち」になります。)

わたしはこれを朗読します。『完本コーヒーカップの耳』 人の世の味わい そのすべてがここにある。(ドリアン助川さん)

『朗読ダイエット』

2013年刊だが、これは第二刷。

表紙写真の女性、本には誰だか書いてないが、わたしは知っている。

意外といえば意外だが、そうかとも思える。

こんな言葉があります。「朗読」についてのことです。

《語る人の心で育まれた世界を、聞く人の心でさらに成長させていく増幅の力。》

《同じ詩でも、朗読者が違えば印象は変わります。朗読とは、作品に新たな生命を吹き込む創造的行為に他ならないからです。》

またこんなことも。

《ひとつの作品を朗読するとき、私たちは何を信じ、どこに基盤を置いて声を放てばいいのでしょう。これはつまり、何のために朗読しているのか。朗読しているあなたは何者なのか、という問いかけにまで発展します。》

そうか、朗読を安易に捉えてはいけないんだ。心して備えよう。

ドリアンさんとの合同朗読会まであと約一ヶ月半。

(すでに満席となっております。お申し込みは「キャンセル待ち」になります。)

(すでに満席となっております。お申し込みは「キャンセル待ち」になります。)わたしはこれを朗読します。『完本コーヒーカップの耳』 人の世の味わい そのすべてがここにある。(ドリアン助川さん)