帝塚山まで行ってきました。

尼崎で乗り替えて、難波でまた乗り替え。

しかも難波の駅で乗り換えのために歩く距離が半端ではない。

二度尋ねましたが、行けども行けども…、といった感じでした。

もう少しで次の電車になるところ、最後、走って乗り込めました。

行くのにはややこしいですね。

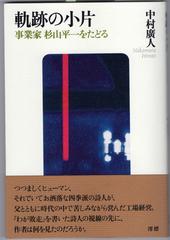

杉山先生、よく通われたものです。

帰りは難波から西宮まで直行でしたが。

帝塚山学院は重厚感のある校舎でした。

今は春休み中で静かでしたが、普段は賑やかなのでしょう。

平一先生のご息女、初美さんのお話が興味深かったのですが、特に朗読が素晴らしかった。

平一先生の原稿(多分未発表)の朗読。そして詩の朗読。

いずれも感動的でした。

正直に言って、あれほど上手とは思ってもみませんでした。

と言っても、大げさに読まれるのではない。

ごく自然な朗読なのだが、声がいいのと、テンポがいい。

そして間がいい。

恐れ入りました。

いいもの戴きました。

帝塚山学院大学の『こだはら』(非売品)。文集ですが、いつも杉山先生が巻頭詩を載せておられたのだと。そしてこの第35号は追悼号ということで、これまでに載った作品が全て掲載されている。『こだはら』の分だけではなく、『帝塚山学院大学大学通信』に載せられたものも収録されている。いい詩がいっぱいだ。

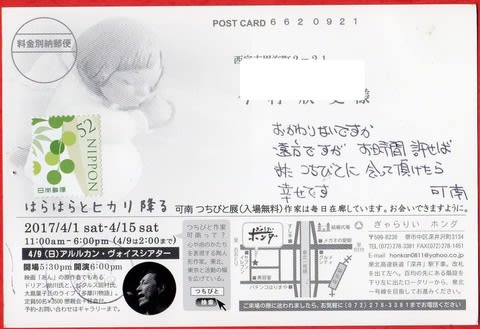

会場で何人かの知った人とお会いしたが、多くは話せずに帰ってきました。

というのも、わたしは早くに着いて展示は見てしまっていましたので。

ノアの涸沢さんはどなたかとお話し中だったし、神田さんや香山さんなどは開始直前に来られて、会が終った後、展示を見ておられたので、わたしはチャッチャと帰ってしまいました。

皆さん、愛想なしでゴメンナサイ。

あ、ちょっと恥ずかしかったのは、会場に来ておられた、初美さんのお兄さんに話しかけたのはいいのですが、初美さんのご主人と混同してました。変だなと思われたでしょうね。後で気づきました。それでも「ブログをたまに見せて頂いてます」とおっしゃったので、私のことはわかっておられたのですね。別にわたし名乗らなかったのに。なんででしょう?

←クリック。

←クリック。

『杉山平一全詩集』(編集工房ノア)よりお借りしました。

『杉山平一全詩集』(編集工房ノア)よりお借りしました。

←クリック。

←クリック。