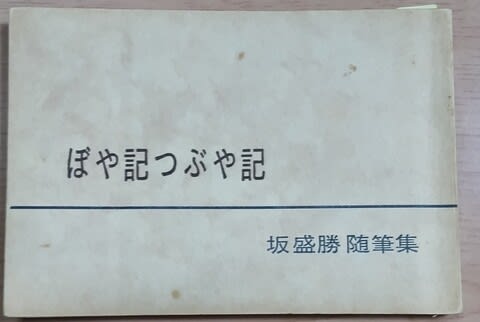

本箱を触っていたら出てきた本。

いつからかは分からないが、宮崎翁にお借りしたままになっていたのだろう。

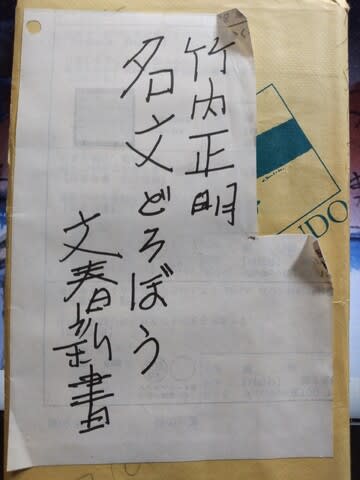

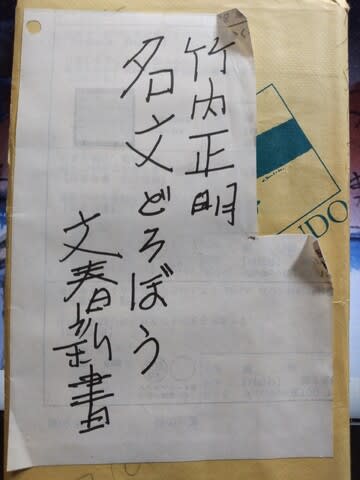

『名文どろぼう』(竹内正明著・文春新書・2010年刊)。

カバーに書かれた宮崎翁の字が懐かしい。

そして2カ所に書かれた覚書のような文。

←クリック。

←クリック。

《ファドは終点春寒の駅》 これは俳句ですね。誰の俳句でしょうか?

そして、

《私は幸運にすぎる人生にめぐまれた。父母の願いを私は果たしたのか?》

これは誰の言葉だろうか宮崎翁の言葉だろうか?

この本と関連があるのだろうか?

そんなことを考えながら読んでいる。

すると、こんなページがあった。

←クリック。

←クリック。

《新聞社とは(略)出世コースから外れて記事を書き続ける者を幸せとみなす空気が伝統として残っている。》

これを読んで思い出した。宮崎翁が言っておられたことを。

「部長になったんですけどね、おもしろくなくて、やはり外を走り回る方が良くて、元に戻してもらいました」と。

翁ならいかにもの話です。

そしてこのページの後に、高島俊男さんの話が出てきました。

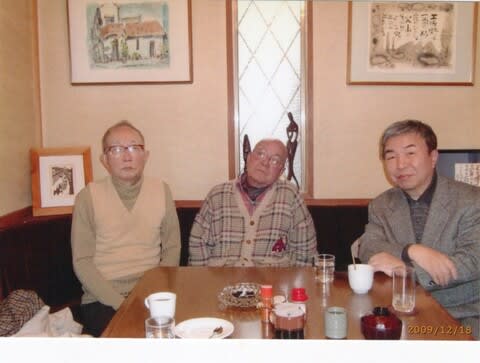

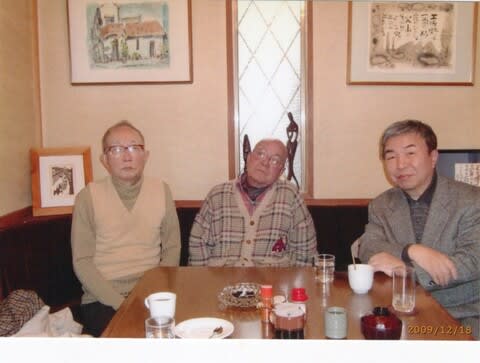

先年お亡くなりになりましたが、宮崎翁と「喫茶輪」においでくださいました。

妻が作った握り飯を「うまいうまい」と言っておられました。

もう一度お見えになった時は鈴木漠さんもご一緒でした。

写真もどこかにあるはずです。

追記

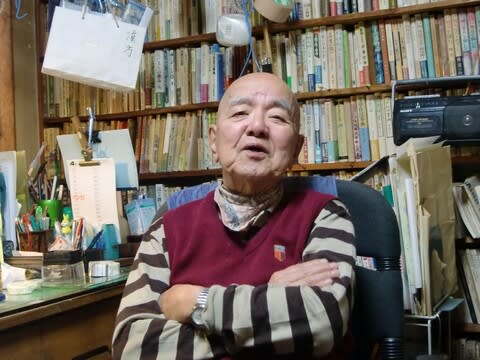

写真、見つかりました。2009年のことでした。

左から高島さん、宮崎翁、漠さん。

わたし左。右、高島さん。

『触媒のうた』 文学好き、必読の書

『コーヒーカップの耳』 人間好き、必読の書。

いつからかは分からないが、宮崎翁にお借りしたままになっていたのだろう。

『名文どろぼう』(竹内正明著・文春新書・2010年刊)。

カバーに書かれた宮崎翁の字が懐かしい。

そして2カ所に書かれた覚書のような文。

←クリック。

←クリック。《ファドは終点春寒の駅》 これは俳句ですね。誰の俳句でしょうか?

そして、

《私は幸運にすぎる人生にめぐまれた。父母の願いを私は果たしたのか?》

これは誰の言葉だろうか宮崎翁の言葉だろうか?

この本と関連があるのだろうか?

そんなことを考えながら読んでいる。

すると、こんなページがあった。

←クリック。

←クリック。《新聞社とは(略)出世コースから外れて記事を書き続ける者を幸せとみなす空気が伝統として残っている。》

これを読んで思い出した。宮崎翁が言っておられたことを。

「部長になったんですけどね、おもしろくなくて、やはり外を走り回る方が良くて、元に戻してもらいました」と。

翁ならいかにもの話です。

そしてこのページの後に、高島俊男さんの話が出てきました。

先年お亡くなりになりましたが、宮崎翁と「喫茶輪」においでくださいました。

妻が作った握り飯を「うまいうまい」と言っておられました。

もう一度お見えになった時は鈴木漠さんもご一緒でした。

写真もどこかにあるはずです。

追記

写真、見つかりました。2009年のことでした。

左から高島さん、宮崎翁、漠さん。

わたし左。右、高島さん。

『触媒のうた』 文学好き、必読の書

『コーヒーカップの耳』 人間好き、必読の書。