今振り返ってみると、幼少時の私には人の心と言うものが無かったのではなかったかと思う。

これを整理してみたい。

人の心が無かったとは振り返りつつも、それが完全に消失していた訳ではない。

祖母が亡くなった時も泣いて泣いて泣き通し、遠くの親戚の子からからかわれたり、いじめられたりした。

(私がそれを恨みに恨んでいたら、とある時にその親戚の子は心臓の病気で亡くなってしまった)。

基本的に子供の頃の私は泣き虫できかんぼうでしょっちゅう怒っていた。何かにぶつかっては痛みに泣いてしまう。自分でどうしようもないストレスを受けたらそれで怒り、泣いてしまい、それをしてしまう自分の情けなさを再認識してはそれでまたその状況を悲観して、心の底から悲しみの感情が沸き起こって泣いてしまうのである。

これを改めて書いてみると、むしろ自己に関する感情や生死に関する感情での感受性は人一倍強かった。

今現在、大人になった時分において、葬式などに出席すると、笑い顔の子供が信じられなくなる(時に、別の老齢の参列者に向かって「〇〇はいつ死ぬのー? 」と無邪気に聞いて回る)。少しは悲しんでも良いのではないかと思うのだが、おそらく心理的な何かが欠落するのは人によって違うのだろう。

さて、それとは別に私には欠落した要素があった。それは人の心を慮る能力である。

人の悲しんでいる様が分からない、何を埋め合わせて良いのか分からない、怒っている背景が分からない、などである。

が、一方、それをあえてする理由と言うのも私の中には備わっていた。

元より人間は間違いを犯したり、私を騙す存在なので、他人の言うことを全て信用してはならないのである。

幼少期の頃は様々な方面から騙され、からかわれ、嘘をつかれては裏でバカにされてきた経験から、私は他人の言動に対して人一倍信じなくなった。

そういう総体型をファジーに取りまとめ、うまく処理出来る能力を持つ人間が人間社会で立ち回っていくには良いのだろう。

ただ私にはそれがそもそもなく、人を調整したり笑わせたりする能力が無かったので、人に騙され、そして信用ができなくなり、結果、自分が信ずるのは人の心や言葉ではなく、自分で確認できるものだけになった。

そもそもが大人が言っていることには間違いが多すぎる。

信号のGOサインを青信号と言うのだが、実際の信号の色は緑色である(なので、大人が青信号だと言う度に私はそれを訂正して回った。しかし黒板が緑色なのを不思議に思わなかったのはなぜだろう? )。

あるいは鏡は左右が逆だと言う言い方も分からなかった。

哲理的に正しい考え方としては、鏡で逆になっているのは左右ではなく正確には前後である(当時は鏡の左右が逆だという哲理的には正しくないが、社会語用としてその認識が通底していると言うことまでは整理ができなかった。それを説明できなかったので、私はバカ扱いされたのだった)。

あるいは天文学においては、観測物理としては天動説が完全に正しいのだが、理論物理としては地動説が正しい。ただ、地動説が一般的な説として支持されるまでは、天動説が絶対的な正解であって、それ以外は考えられなかったと言うものであり、それが教科書に乗るべきであり、否定されるべきでもなかった。そういう存在だったのを、当時の人達は疑問に思うべきでもない事象として、そこで思考をストップさせていたのである。

また、初期設計に合わぬ発展をしたために、当初の設計が見直された、あるいは見直されずに不便をそのまま使用しているケースもある。

電話番号は昭和の時代は市外局番まで含めて10桁だったが(それで足りる運用としていた)、携帯電話が普及した結果、11桁の番号拡張までを余儀なくされた。

インターネットのIPアドレスは当初40億程度の番号を持っていれば足りるだろうと予測されて初期設計(ipv4)がされていたが、それでは不足することが分かったので拡張された。

新型マックのメモリが1.5TBまで増設可能(通常pcが8GBとすると187.5倍)で、誰もそんな容量を使わないだろうと言われているものを設計したのは、そうした初期設計の見直しと言うコストを避けるためにそうした容量を設定したものと思われる。

鉄道改軌論争と言うのは最たるもので、鉄道車両の線路幅を広げると言う既に運用されているものの再見直しと言うのは世によくある設計改変である(現在は改軌そのものは落ち着いているが・・・)。

改修されないケースもある。

世紀計算などがそれで、1945年などは20世紀、2021年などは21世紀など、100年代の数字がそのまま使用できず、+1せねばならないなどは不便この上ない。

あるいは、パソコンキーボードは世界の多くの国では左手小指に最頻出となる「a」の文字が来るが、これが変更されることはままない。

これは人間の社会運用での改変コストや乗り換えコストなどを払って、新規体系の便利な社会を享受するよりも、今の不便なコストを払い続ける、と言う選択肢を取りがちであるということである。

最早世界において骨董品扱いの家電であるFAXを未だ日本社会が使い続けて、来日する外国人たちがびっくりするのもこの辺りである。

当初の「設計間違い」である未来に対しても、その間違いを選択し続けると言う所作を人間は行う。

反例もある。スマホの登場と、自動車の登場、あるいは三種の神器である。

スマホの登場により、旧来のガラケーはほぼ駆逐された(ただ電池の持ちの問題があるので、基本的に政府の特定の関係者はガラケーのまま)。

自動車の登場は交通事情を一気に塗り替えた。

1900年のニューヨーク5番街の写真を振り返るとその全てが馬車であることが分かる。

1913年の同じニューヨーク5番街の写真を見ると、全ての交通手段が自動車に切り替わったのが分かる。

13年で社会が切り替わる。これがその象徴である。

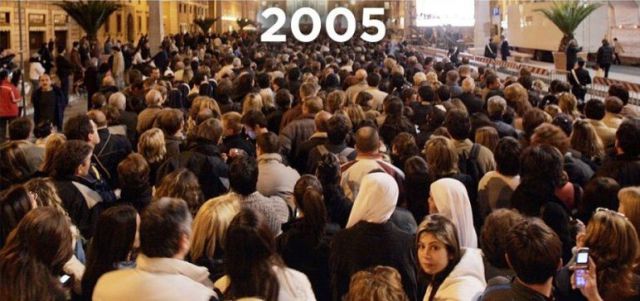

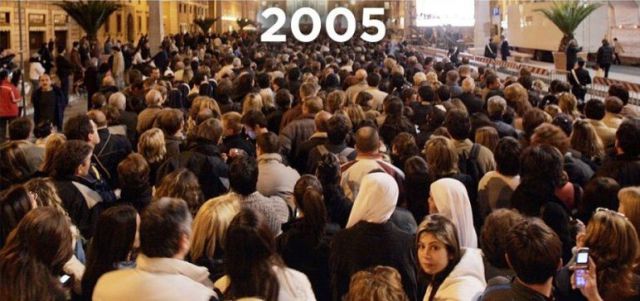

コンクラーベの写真も見てみよう。まずは2005年。

8年後の2013年。

三種の神器は登場時に皆が買い求めて、それなしでは生活が成り立たなくなっただろう。

それでは今後、新しい概念や新しい商品、新しい政策が出てきた時に、それを十分に吟味して選択するならばまだしも、あたかも流行熱に浮かされて軽い気持ちのまま選択した結果、間違いであることに気がついた時にどうするのか?

今の日本が停滞しているというが、それは過去の20〜30年前の日本の政策が20〜30年後の今の日本に向けて上手く機能していなかったことを示す。その断罪は済んだだろうか? その時、我々は十全に判断していただろうか?

人間は間違いを犯す。しかもそれを消極的に是認し、不便を享受し続ける。

どこにこの人たちと協調すべきものがあるのだろう?

幼少時の私は言語化能力が無かったため、ここまでは思ってはいなかったものの、同じ方向において、漠然とした不安、漠然とした不満と不信感に、自分自身が焦燥していた。

しかしこれでは地域社会の中では生きていけない。

その時、私は自分を騙し、周囲に溶け込むために、あえて私の意見を殺し、流動的に曖昧に、そして自分の意見を持たぬようにその時々の潮流に迎合しては自分の意見を自分で持たぬと言う白痴に徹していたのであった。

ただ、そうは言ってもそれは限られたシーンのみの話の中のことなのであって、それ以外の殆どにおいては私はやはり他人の心を無視した。

本来であれば、理論的な認識と人知における心情とは切り分けて考えるべきであったが、後者を感知する能力がそもそも無かったし、何より、私自身が理論的な認識と人知における心情を渾然一体とする人間社会の運用に対して忌避を抱いていたので、そうした正確な認識に基づかない人間社会の曖昧な営為と言うものに距離を置いていたのである。

この意味で私は人の心を察することはなかった。

私は当時のこの行為を今でも正しかったと思っているが、一方、人の心も整理できる今となっては、その幼少時と今における汽水域において、あの時はちょっと何とかならんかったのかと深く後悔することもある。

これを整理してみたい。

人の心が無かったとは振り返りつつも、それが完全に消失していた訳ではない。

祖母が亡くなった時も泣いて泣いて泣き通し、遠くの親戚の子からからかわれたり、いじめられたりした。

(私がそれを恨みに恨んでいたら、とある時にその親戚の子は心臓の病気で亡くなってしまった)。

基本的に子供の頃の私は泣き虫できかんぼうでしょっちゅう怒っていた。何かにぶつかっては痛みに泣いてしまう。自分でどうしようもないストレスを受けたらそれで怒り、泣いてしまい、それをしてしまう自分の情けなさを再認識してはそれでまたその状況を悲観して、心の底から悲しみの感情が沸き起こって泣いてしまうのである。

これを改めて書いてみると、むしろ自己に関する感情や生死に関する感情での感受性は人一倍強かった。

今現在、大人になった時分において、葬式などに出席すると、笑い顔の子供が信じられなくなる(時に、別の老齢の参列者に向かって「〇〇はいつ死ぬのー? 」と無邪気に聞いて回る)。少しは悲しんでも良いのではないかと思うのだが、おそらく心理的な何かが欠落するのは人によって違うのだろう。

さて、それとは別に私には欠落した要素があった。それは人の心を慮る能力である。

人の悲しんでいる様が分からない、何を埋め合わせて良いのか分からない、怒っている背景が分からない、などである。

が、一方、それをあえてする理由と言うのも私の中には備わっていた。

元より人間は間違いを犯したり、私を騙す存在なので、他人の言うことを全て信用してはならないのである。

幼少期の頃は様々な方面から騙され、からかわれ、嘘をつかれては裏でバカにされてきた経験から、私は他人の言動に対して人一倍信じなくなった。

そういう総体型をファジーに取りまとめ、うまく処理出来る能力を持つ人間が人間社会で立ち回っていくには良いのだろう。

ただ私にはそれがそもそもなく、人を調整したり笑わせたりする能力が無かったので、人に騙され、そして信用ができなくなり、結果、自分が信ずるのは人の心や言葉ではなく、自分で確認できるものだけになった。

そもそもが大人が言っていることには間違いが多すぎる。

信号のGOサインを青信号と言うのだが、実際の信号の色は緑色である(なので、大人が青信号だと言う度に私はそれを訂正して回った。しかし黒板が緑色なのを不思議に思わなかったのはなぜだろう? )。

あるいは鏡は左右が逆だと言う言い方も分からなかった。

哲理的に正しい考え方としては、鏡で逆になっているのは左右ではなく正確には前後である(当時は鏡の左右が逆だという哲理的には正しくないが、社会語用としてその認識が通底していると言うことまでは整理ができなかった。それを説明できなかったので、私はバカ扱いされたのだった)。

あるいは天文学においては、観測物理としては天動説が完全に正しいのだが、理論物理としては地動説が正しい。ただ、地動説が一般的な説として支持されるまでは、天動説が絶対的な正解であって、それ以外は考えられなかったと言うものであり、それが教科書に乗るべきであり、否定されるべきでもなかった。そういう存在だったのを、当時の人達は疑問に思うべきでもない事象として、そこで思考をストップさせていたのである。

また、初期設計に合わぬ発展をしたために、当初の設計が見直された、あるいは見直されずに不便をそのまま使用しているケースもある。

電話番号は昭和の時代は市外局番まで含めて10桁だったが(それで足りる運用としていた)、携帯電話が普及した結果、11桁の番号拡張までを余儀なくされた。

インターネットのIPアドレスは当初40億程度の番号を持っていれば足りるだろうと予測されて初期設計(ipv4)がされていたが、それでは不足することが分かったので拡張された。

新型マックのメモリが1.5TBまで増設可能(通常pcが8GBとすると187.5倍)で、誰もそんな容量を使わないだろうと言われているものを設計したのは、そうした初期設計の見直しと言うコストを避けるためにそうした容量を設定したものと思われる。

鉄道改軌論争と言うのは最たるもので、鉄道車両の線路幅を広げると言う既に運用されているものの再見直しと言うのは世によくある設計改変である(現在は改軌そのものは落ち着いているが・・・)。

改修されないケースもある。

世紀計算などがそれで、1945年などは20世紀、2021年などは21世紀など、100年代の数字がそのまま使用できず、+1せねばならないなどは不便この上ない。

あるいは、パソコンキーボードは世界の多くの国では左手小指に最頻出となる「a」の文字が来るが、これが変更されることはままない。

これは人間の社会運用での改変コストや乗り換えコストなどを払って、新規体系の便利な社会を享受するよりも、今の不便なコストを払い続ける、と言う選択肢を取りがちであるということである。

最早世界において骨董品扱いの家電であるFAXを未だ日本社会が使い続けて、来日する外国人たちがびっくりするのもこの辺りである。

当初の「設計間違い」である未来に対しても、その間違いを選択し続けると言う所作を人間は行う。

反例もある。スマホの登場と、自動車の登場、あるいは三種の神器である。

スマホの登場により、旧来のガラケーはほぼ駆逐された(ただ電池の持ちの問題があるので、基本的に政府の特定の関係者はガラケーのまま)。

自動車の登場は交通事情を一気に塗り替えた。

1900年のニューヨーク5番街の写真を振り返るとその全てが馬車であることが分かる。

1913年の同じニューヨーク5番街の写真を見ると、全ての交通手段が自動車に切り替わったのが分かる。

13年で社会が切り替わる。これがその象徴である。

コンクラーベの写真も見てみよう。まずは2005年。

8年後の2013年。

三種の神器は登場時に皆が買い求めて、それなしでは生活が成り立たなくなっただろう。

それでは今後、新しい概念や新しい商品、新しい政策が出てきた時に、それを十分に吟味して選択するならばまだしも、あたかも流行熱に浮かされて軽い気持ちのまま選択した結果、間違いであることに気がついた時にどうするのか?

今の日本が停滞しているというが、それは過去の20〜30年前の日本の政策が20〜30年後の今の日本に向けて上手く機能していなかったことを示す。その断罪は済んだだろうか? その時、我々は十全に判断していただろうか?

人間は間違いを犯す。しかもそれを消極的に是認し、不便を享受し続ける。

どこにこの人たちと協調すべきものがあるのだろう?

幼少時の私は言語化能力が無かったため、ここまでは思ってはいなかったものの、同じ方向において、漠然とした不安、漠然とした不満と不信感に、自分自身が焦燥していた。

しかしこれでは地域社会の中では生きていけない。

その時、私は自分を騙し、周囲に溶け込むために、あえて私の意見を殺し、流動的に曖昧に、そして自分の意見を持たぬようにその時々の潮流に迎合しては自分の意見を自分で持たぬと言う白痴に徹していたのであった。

ただ、そうは言ってもそれは限られたシーンのみの話の中のことなのであって、それ以外の殆どにおいては私はやはり他人の心を無視した。

本来であれば、理論的な認識と人知における心情とは切り分けて考えるべきであったが、後者を感知する能力がそもそも無かったし、何より、私自身が理論的な認識と人知における心情を渾然一体とする人間社会の運用に対して忌避を抱いていたので、そうした正確な認識に基づかない人間社会の曖昧な営為と言うものに距離を置いていたのである。

この意味で私は人の心を察することはなかった。

私は当時のこの行為を今でも正しかったと思っているが、一方、人の心も整理できる今となっては、その幼少時と今における汽水域において、あの時はちょっと何とかならんかったのかと深く後悔することもある。