欠かすに欠かせない日々の食事。こんにち、日本人の食の7割以上が外国からの食品輸入に頼って凌いでいる事、国民の大半は、先刻ご承知の事。即ち、一日たりとも対外貿易を停止できない日本の国情がある。

石油と食料品の輸入なくして我国庶民の生活はできず、したがって対外貿易なくして、日本の国と日本人の存続はありえない。貿易当事国間の取引決済や物資の遣り取りは、たとえIT時代といえどもIT通信機能の高速化のみで、決済は完結しない。実質的な対外貿易取引完結とは、A地点からB地点への商品の輸送を必要とし、安全且つ迅速に「商品物流」の完結を必要とする。多くの商品物流は、その多くをいまだ海上輸送を頼っており、海上輸送の安全且つ危機管理された的確な「シーレーン」の確保は、貿易取引当事国間において、必要不可欠な貿易インフラである。といっても、言い過ぎではない。しかし、その安全を脅かす「不逞の輩」がいる。海賊である。あるいは国家を挙げての海賊行為である。

規模の大小にかかわらず、海賊行為を取り締まるのは個人又は私企業では不可能に近く、ここに自国企業の「通商」を守る、企業の所属する国家の武力が必要となる。国の武力を掌るのは「軍隊」、海上では「海軍」という事になる。したがって海上での軍事力無しに、安全且つ継続可能な貿易取引は不可能となる。

歴史的見解から、自国の海外取引の安全を保証する為、その当事国の海軍が生まれたと考えて差し支えない。

もって我国の歴史を振り返るに、明治維新後の国際的国家経営のプロセスに於いて、耕地面積狭く島国国家に(比較対照的に、すでに)多くの人口を抱え、地下資源無きまま、我が国の経済を発展させ現在に至らしめたのは、ひとえに対外貿易取引の結果である。日清日露の戦争も、全て「日本国籍の私企業」の対外貿易権益を守り、ひいては国全体の国益を守る為に、やむなく起こした不幸な出来事である。第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て、今日尚存在する我国。知恵を出し、身体を張って汗水流した。

対外的戦争は何であったか。

無論、基本的には日本の「国家の権益」を守る行為に他ならなかった。

侵略であったかどうか?間違っていたかどうか?

戦争は「けんか」!

喧嘩に「正しいも、正しくないも」、正義か?悪か?

可笑しい・・ いかにも子供っぽい、、。

歴史の中での国家間の争い、異民族や他民族、異なる宗教を持つ集団同士の争いごとに、正義も悪も、何もない!

(第二次世界大戦に於いて、結果、戦勝国が正義であり、敗戦国が悪になった。

しかし、しかし、けっして戦争は善ではなく、平和な状態が良いに決まっている。さりとて、平和を継続維持する?それ以前に、当事国の国民に不利益や不幸が襲い掛かって来るならば、国家を挙げて「国家と国民の災い」や「不利益」は、振り払わねばならなかった。で、あろう・・・)

もう一度歴史を振り返れば、

戦争!若き日本男児の「命(いのち)」、すなわち尊い「国民の血」で購った「歴史の事実」を経て、今日の日本が存在することを忘れてはならない。

<・・休憩・・>

『第1部』

さて、21世紀。

今世紀始まったばかり、この先、日本国民の生活と文化と将来の希望を実現する為に欠かせないものがある。対外経済活動の絶え間ない継続である。これには異なる国と国の間でそれぞれの権益がぶつかり合いながら、日夜継続されるのが貿易である。貿易は商取引。商取引はフェアーに行ないつつ我国に有利な取引を継続しなければならない。不利な取引が継続すると、その企業は潰れる。

国際的な私企業の間では?どうなる・・・

ならば、これを国家に置き換えれば、その不利な取引を続けた国は、潰れる。すなわち、国家の滅亡である。この国家間の通商を有利に調整する行為を「外交交渉」という。外交交渉を有利に進めるためには、その裏に「武力」という「ちから」の存在が不可欠である。武力は、めったなことで行使してはいけない。武力とは、絶えず備えておくものである。しかし、力(ちから)無き、外交交渉は、実質的な効果を持たないと断言できる。

そんな将来を考えるとき、今の日本の外交交渉の不味き現実と、武力を持たない(行使できない)国家体制では、不安すぎる・・・

また、政治家も、政府も、マスコミも、国民も、挙って「外交と武力」の認識が無さ過ぎる。無視しすぎる。世界の情勢を(本気で)見ようとせず、現実から逃避する。いや、観る目と、情勢を判断する基礎知識が無さ過ぎる。

その原因を作ったものは何であろう?ふと考えれば、今の日本の立場が見えていない。という、日本人全体の風潮である。何故見えないか?比較対照物が無いから、危険も不安も感じなくなってしまったのである。

言い換えれば、「国家感」なく、日本国民のエゴも名誉も自尊心も、なくしてしまったことに気付いていないのでないか?

気付かせるには、いや、気が付くには、目を覚ますには、如何すればいい?

まず、日本人のための日本の歴史を知らねばならない。特に近代の歴史認識が足りない。そして、近代日本と外国とのかかわりを知ることにある。

知っている!我国の仕掛けた侵略戦争で、近隣諸国に迷惑をかけた罪状を、、。

違う!

自虐的歴史認識と、我国のとった戦争行為の否定的認識。それをもって、歴史を知っている。十分に学んでいるとはいえない。

良かれ悪しかれ、もう一度「戦争の歴史」を、高所から高見しなければならない。

『第2部』

よい本を紹介したい。

阿川弘之先生をご存知か。

当時既に、日本を代表する小説家・志賀直哉を師と仰ぎつつ、いよいよ敗戦の色濃くなった旧東京帝国大学の学生時代、学徒動員のかかる不穏な情勢を予測し、ならば強制学徒動員の声がかかる以前(一年前か?)に、潔く自ら名乗りを上げ(選ぶならば、海軍!と考えられ)海軍予備学生となる。既に英語に堪能であった阿川青年は、旧日本海軍諜報部暗号解読担当部門の少尉として、中国上海に赴任。1945年の8月15日、赴任地上海にて第二次世界大戦の終戦を迎える。終戦の約半年後、無事本土に帰還できる。郷里広島にて逗留一年後、何れの就職を模索されて上京。上京の後、すでに師と仰がれていた志賀直哉に直接師事され、いよいよ本格的に作家の道を歩まれる。(記憶に辿っての記述ゆえ、弱冠の時間的誤差があることお許しいただきたい)

尚、既にご承知の方も多いかと思うが、あえて追加補足的紹介をすれば、我が敬愛する阿川氏は、TV司会などで著名な阿川佐和子さんの御父上。ご息女・阿川佐和子さんも、我輩の(数少ない)好きなタイプの女性有名人?の一人である。

さて、昨日の予告編通り、

テーマ「日本の近代史入り口」への雑感にあたって、「日本海軍の存在と近代日本国外交について」史観の私観的ゲートウエイに向かうにあたり、まずは先に紹介したい阿川弘之氏の「小説作品」、有り。

すなわち「軍艦長門の生涯」、阿川弘之の名著である。

以下、本著の感想を述べるに先駆け、阿川氏の同作品の序章を紹介したい。

さて本著、

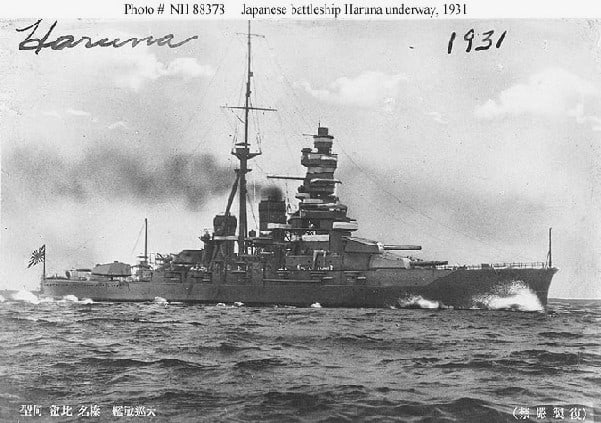

「あまぞんどっとこむ」を検索すると次のようになる。表紙のブックカバーが出ないから、いかにも寂しい。したがって「写真画像」にて、我が蔵書の画像を表題とした。

以下、「軍艦長門の生涯」(上巻)序章;引用・抜粋

子供のころ、広島の私のうちから川一つ向うに、高木義夫という友達の家があった。学校が終わったあと、始終往き来して遊んでいた。義夫のところへ行くと、兄の正治も入ってよく新版いろはカルタが始まった。義夫たちの父親も明治海軍の主計大監、「軍艦造りの博士平賀譲はうちの親類だ」と義夫に聞かされたことがある。カルタを取りながら、私は此の一家から海軍の事を色々教えられだろうと思うが、「ち」の「鎮守府、横須賀、呉、佐世保」というのが一つ、のちのちまで記憶に残っていた。

これが昭和五年「少年倶楽部」新春号附録の「新案物知りかるた」というものだったとあらためて知ったのは、さきごろ講談社から「少年倶楽部名作選」の口絵のかたちで復古版が出てからである。

「ロンドン世界の最大都市」

「陸軍の兵力十七師団」

「ぬれ手で電燈さはるは危険」

「陸奥と長門は日本の誇り」

と、昭和初期の内外世相を反映したような四十八枚が、「鎮守府」の一首をまじえて色刷りで並んでいるのを、十幾年ぶりに私は見た。

義夫とちがう家庭に育った小学三年の自分が、海軍の艦艇に当時どの程度感心があったか覚えないけれども、年表を手繰ってみると、私どもが物識りかるたで遊んだ昭和五年はロンドン軍縮会議の年で、

「陸奥と長門」の長門が完成して十年目にあたる。妙な縁だが、軍艦長門は私の生地広島市に近い呉海軍工廠において、私と一月ちがいの大正九年十一月に誕生している。

(中略・・・・)

戦艦が各国海軍の戦力の象徴であった時代は疾(と)くに終わってしまったけれど、私は自分と何年同郷の長門の一生を、一つの物語として書き綴ってみたいと思う。

伝統芸術の分野は別として、戦前の日本で世界の水準に達していたものが三つあったといわれている。

帝国海軍。

三井の貿易。

水泳日本。

鶴田義行と小池礼三が二百メートル平泳ぎで一二位を占め、八百メートル・リレーで日本チームが優勝し、前畑秀子が女子二百メートル平泳ぎで銀メダルを取り、水上日本の存在を世界に示したロサンゼルス・オリンピック大会が、「物識りかるた」から二年後の昭和七年。今なら衛生中継。カラー・テレビの実況放送であるが、

「いよいよ最期の十メートル、鶴田、小池、ますます力泳、小池、鶴田に迫っております。その差わずかに一フィート。あと五メートル、あと四メートル、小池、鶴田、死に物狂いのピッチ」

(中略・・・・)

OO・・アナウンサーの名調子が、太平洋を渡って茶の間のラジオに聞こえてきた。

私は小学校の六年生になっていた。生家のすぐ近くに、四百メートル自由形三位の大横田勉の家があって、学校の往き還り、尊敬のまなざしで大横田家の表札を眺めたものであった。

日本選手が入賞すると、ロサンゼルスのプールサイドに日章旗が上がり、「君が代」の奏楽がおこる。ラジオでその光景を聞くのは嬉しかったが、私はどういうものか、日本の旗としては軍艦旗の方が日の丸より好きであったし、何か力強いような気がしていた。将来海軍士官になりたいという思いはなかったので、これはもしかすると、海軍という存在が、日本の国力の平均水準よりずっと高いところにいることを、子供ながらに承知していたのかもしれない。

昭和期に入ってからの日本陸軍はその大言壮語にもかかわらず、世界の軍事専門家の間で軽んじられていたようだが、海軍に対しては、どこの国も一目おかないわけには行かなかった。日本は当時、英米につぐ世界第三位の海軍国で、フランス、イタリー、ドイツ、ソ聯の海軍を、質量ともにはるかに引きはなしていた。

三井の貿易はあまり意識していなかったが、帝国海軍と水上日本<水泳日本を云う>とは、少年期に達して以後たしかに私達の誇りであった。そのころ日本の子供が、世界に向かって自慢できるものは海軍と水泳くらいしか無かったということにもなる。

海軍を誇りに思っている「少年倶楽部」の愛読者にとって、聯合艦隊の精鋭が全滅する日が来ようなどとは、もとより想像外の話であったが、世界的な視野でこれを見るなら、日本海軍が優れていたのはやはり比較級の問題に過ぎない。

「無敵の艨艟(もうどう)

勝利のつばさ」

などと、軍国歌謡の作者といっしょになって、自分で、

「ひょっとすると、真実世界無敵なのではあるまいか?」

と思いはじめたが、帝国海軍は滅亡の道を歩み出す。

海軍の研究家として著名な福井静夫は、対米開戦の少し前、巡洋艦鳥海の士官室で、海軍報道部平出(ひらいで)英雄大佐の「艨艟(もうどう)五百、海鷲(かいしゅう)四千」という言葉を耳にした。

士官室の反応は、「不愉快」の一語につきたそうである。

「いくら何でも、こりゃあ、吹きすぎだよ」

と、苦々しげに言う者もあった。

末期の長門艦長をつとめる渋谷清見少将は、昭和九年、末次信正大将の率いる聯合艦隊が、末次の郷里の山口県三田尻沖に入港した時、土地の新聞が「無敵艦隊」という大活字で紙面を飾ったのを見て、イヤな思いをした記憶があると書き残している。「それを当局は静止もせず、この頃から段々沈黙の伝統が崩れだし、開戦前にはもう後へはひけぬような世情を作ってしまったのではないだろうか」と。

内部一般の空気には、そういうものがあった。しかし、海軍もまた時の流れを押さえきる事は成し得なかった。一旦、きのこ雲のようなとてつもない大部隊を擁したのは、それが崩れるまでほんの短い間であった。

「艨艟五百」のうち、第二次世界大戦中に日本が保有していた戦艦は十二隻である。

私が兵科予備学生として海軍に入った昭和十七年の秋、教官が座学の時間に、

「日本の戦艦の名前を、知っているだけ挙げてみよ」

と言ったことがあった。

私どもの多くは、少年時代から、「陸奥 長門、扶桑 山城、伊勢 日向」と口調で覚えていた。義経千本桜の四天王「亀井、片岡、伊勢、駿河」と同じで、馬鹿に調子が良いからすぐ答えられる。

それに巡洋戦艦として生まれた「金剛 比叡、榛名 桐島」。

「よし、それでよし」

「教官、未だあります」

と、一人の学生が手を挙げた。

「大和 武蔵」

教官はにやっとした。

「そんなものは知らんでよろしい」

開戦後就役した「知らんでよろしい」大和武蔵を加えて、基準は排水量で総計四十八万トンの戦艦軍は、長門を除いて、終戦時までにすべて、沈められるか自沈するか、アメリカの飛行機にやられて海底に大破着座してしまった。「思ひもよらず我一人」という古い陸軍の軍歌のように、十二隻中たった一隻、長門だけが不思議に命永らえて敗戦を迎えた。昭和二十年の八月十五日、長門はボイラーの火を消し、あわれな姿で母港横須賀の小海岸に係留中であったが、ともかく帝国軍籍に在る軍艦として生きていた。

生(なま)じっか生き残ったばかりに、長門は敗戦の翌年、ビキニへつれて行かれ、アメリカの原爆実験の標的艦としてその生涯を閉じる。世界最大最強の戦艦として生まれ、長く聯合艦隊の旗艦をつとめた「日本の誇り」は、今も中部大西洋の環礁の中に眠っている。

<序章・完>(本著より、3p – 6p 上段まで、引用・・)

以上、

文字数にして、既に3000文字近くになる。本著「軍艦長門の生涯」(上巻)は一ページに上下に段組の活字組み合わせ、総計351ページ。これが上・中・下巻と、3冊の長編小説となる。かなりの長編である。しかし是非、一度は手にとって通読したい一冊である。

初刊は昭和50年12月。昭和51年4月5日第八刷にあたるものの一冊、それが表記の写真画像である。著者阿川弘之氏の日本近代史観は、軍艦長門を擬人化して旧日本海軍の組織と性格を、整然と時系列にし、且つ冷静に、明治後期から大正時代を通して尚、昭和初期から始まった激動の時代から終戦を迎えるまで、さらには軍艦長門が原爆実験の標的になり朽ち果てるまで、日本と世界の位置関係を鳥瞰図的に解読し、淡々且つ凛々とした日本人的感性と情緒も踏まえつつも国際派知識人としての基盤に立たれた上で、「近代日本海軍」の辿った栄光と滅亡の生涯を描ききっておられる名著である。

本日記事、すでに長い。長すぎるのでここで一旦「休憩」とする。

そしてもう一度、今週末には最終編を書く。

<・・続く・・>

付記:平成19年4月25日現在、あらためて本記事を検索した、、、。 直にでも続編を書く予定であったけれど、今尚遅々として進まず!? やはり書かねば収まらないか。ようし、書き切りましょう。 ・・・この5月(平成19年)連休の宿題である。

(人気ブログランキング)

(人気ブログランキング) (人気ブログランキング)

(人気ブログランキング)

(to With@Blog Ranking,,)

(to With@Blog Ranking,,)