こんにちは!芦屋教室のY・Kです

芦屋教室では「生活を彩る簡単な木版画」教室のロビー展を開催しています

期間は、2012年6月12日(火)まで

(10:00~18:30、日曜・祝日と第3木曜は休館)

この講座は、江戸時代からの木版画技術を受け継ぐ、京都の竹笹堂が教える木版画教室です。

生活を彩る小物を、月1回で1作品仕上げていきます。

こちらは森嶋典子先生の作品です。

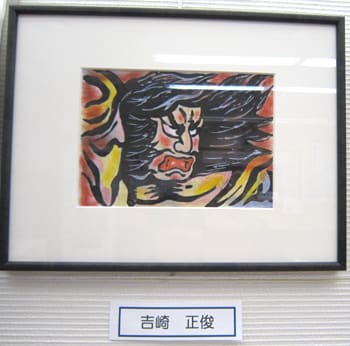

続いて受講生の作品を順番にご紹介します。

ハガキや封筒、しおり、のし袋とアイデアひとつで色んな作品を作ることが出来ます

同じデザインでも色合いや小物を変えることで雰囲気が変わってきます。

お友達へのプレゼントに作ったり 、額に入れて飾ってみたり

、額に入れて飾ってみたり

受講生のアイデアがたくさん詰まった楽しいロビー展となっています

ご見学も承りますので、お気軽にお問い合わせくださいねっ

「生活を彩る簡単な木版画」

「生活を彩る簡単な木版画」

また、ちょっとお試しに受けてみたい方に、1日講座もございます!

「金魚」と「渦巻き」の暑中見舞い

「金魚」と「渦巻き」の暑中見舞い

6月19日(火)10:15~12:15

「彫り」と「摺り」を楽しんでみませんか?

道具はお貸ししますので、気軽にご参加ください。

作品見本

芦屋教室では「生活を彩る簡単な木版画」教室のロビー展を開催しています

期間は、2012年6月12日(火)まで

(10:00~18:30、日曜・祝日と第3木曜は休館)

この講座は、江戸時代からの木版画技術を受け継ぐ、京都の竹笹堂が教える木版画教室です。

生活を彩る小物を、月1回で1作品仕上げていきます。

こちらは森嶋典子先生の作品です。

続いて受講生の作品を順番にご紹介します。

ハガキや封筒、しおり、のし袋とアイデアひとつで色んな作品を作ることが出来ます

同じデザインでも色合いや小物を変えることで雰囲気が変わってきます。

お友達へのプレゼントに作ったり

、額に入れて飾ってみたり

、額に入れて飾ってみたり

受講生のアイデアがたくさん詰まった楽しいロビー展となっています

ご見学も承りますので、お気軽にお問い合わせくださいねっ

「生活を彩る簡単な木版画」

「生活を彩る簡単な木版画」また、ちょっとお試しに受けてみたい方に、1日講座もございます!

「金魚」と「渦巻き」の暑中見舞い

「金魚」と「渦巻き」の暑中見舞い6月19日(火)10:15~12:15

「彫り」と「摺り」を楽しんでみませんか?

道具はお貸ししますので、気軽にご参加ください。

作品見本

こんにちは。芦屋教室のYです。

こんにちは。芦屋教室のYです。 まずは、近くの自治会館でパワーポイントを使用した講義から。

まずは、近くの自治会館でパワーポイントを使用した講義から。

そしていよいよ植物園へ

そしていよいよ植物園へ

。

。 事務所に帰ってお花好きなアルバイトさんに差し上げました。

事務所に帰ってお花好きなアルバイトさんに差し上げました。 )

) 芦屋教室です。

芦屋教室です。

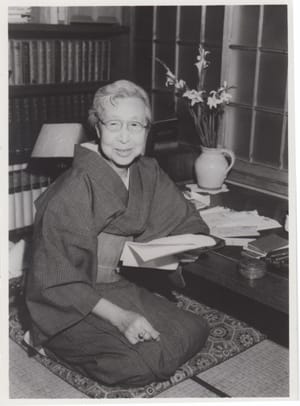

芦屋教室でご指導いただいているのは、船本大輔先生。

芦屋教室でご指導いただいているのは、船本大輔先生。

芦屋教室でのロビー展は、5月7日(月)まで。

芦屋教室でのロビー展は、5月7日(月)まで。 4月16日(月)の講座日は併設で体験講座も行います。(※お申し込み締め切り日:4月11日)

4月16日(月)の講座日は併設で体験講座も行います。(※お申し込み締め切り日:4月11日)

0797-38-2666)

0797-38-2666)

Nです!

Nです!

お申し込みは

お申し込みは

4月からも緑地公園や神戸女学院、京都御所、などを予定しています。

4月からも緑地公園や神戸女学院、京都御所、などを予定しています。 2012年3月 (松村正直選)

2012年3月 (松村正直選)

こんにちは、芦屋教室です。

こんにちは、芦屋教室です。

{/

{/ 元始、女性は太陽であった ―『青鞜』創刊百年、「わたし」を生きた女性たちの声を聴く

元始、女性は太陽であった ―『青鞜』創刊百年、「わたし」を生きた女性たちの声を聴く こんにちは、芦屋教室からのお知らせです。

こんにちは、芦屋教室からのお知らせです。

12月雑詠

12月雑詠  *****

*****

1月雑詠

1月雑詠  *****

*****

「出会いの瞬間~絆、未来、元気」

「出会いの瞬間~絆、未来、元気」