世界的に有名な医師であり、細菌学者であった「野口英世」は1876年、福島県の現在の猪苗代町に生まれました。1歳の時、いろりに落ちて左手に火傷を負い、その後15歳で左手の大手術を受けたことをきっかけに医学の道を志すことになります。20歳で医師の資格を取り、その後細菌学の研究に取り組むのですが、活躍の場は中国、アメリカ、ヨーロッパ、南米と世界中に広がります。そして、梅毒や黄熱病の研究によって、多くの人 . . . 本文を読む

私たちは、砂漠に緑をというと無条件に良いことと受け留めがちですが、安易な賛意は禁物のようです。なぜなら、樹木は地中深くの水分を根が吸い上げ、葉から蒸散させます。このため乾燥地帯で植樹すると、裸のままの土壌より多くの水が奪われてしまうことがあり、乾燥地帯・半乾燥地帯では水が特に貴重なのに、地域にとって利用可能な水がかえって減少するという皮肉な結果を招きかねないからです。

現在、中国で進められている . . . 本文を読む

先だって英国の動物行動学者・ジェーン・グードル博士の来日が報じられました。博士は、チンパンジーの世界的な研究家として広く知られています。その博士にはこんなエピーソードが伝わります。

まだ研究を始めて間もない頃、アフリカのジャングルの奥深くに分け入りましたが、いくら努力してもチンパンジーを接触することができません。「声はすれど、姿は見えず」の状態が何ヶ月も続きます。半ば諦めた博士は、ジャングルで不 . . . 本文を読む

「日本の曖昧力」(呉善花著PHP新書)は、韓国の人が書いた日本文化論ですが、日本と日本人のすぐれた特徴をよく表しています。この中で、日本人が普段気づいていない日本文化の特徴として、歪みを美しいと見る美意識ということが書かれています。

例えば、コーヒーカップのようなものでも、中国や韓国の人たちが好むのは、一般に均整のとれた明るく光る美しいものです。それに対して、日本人が好むものは、少し歪みがある . . . 本文を読む

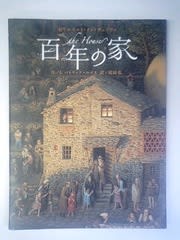

以前掲載した『百年の家』について反響を多くいただきました。、お問い合せの声にお応えして3ページほどアップします。多少なりとも本の雰囲気を味わっていただければと思います。

《1900年》

《1915年》

《1936年》

. . . 本文を読む

②辰ノ島海水浴場…真夏の無人島はエメラルドグリーンの楽園

広さ0.16haの辰ノ島は、壱岐島から渡船で行くことができる小さな無人島。弓を描いた遠浅の白い砂浜が大変美しい。海浜植物群落や景勝地「蛇ケ谷」など見所も多い。

. . . 本文を読む

快水浴場百選とは、2006年に環境省が選定した全国各地100か所の水浴場です。私の地元からも2カ所選ばれています。一年ぶりに帰省してきました。記録的な暑さへの一服の涼となればとアップします。

①筒城浜…エメラルドグリーンに輝く海が広がる

壱岐を代表するビーチ。およそ600mにおよぶ白砂青松の浜辺と遠浅で透明度抜群の海は、息をのむ美しさ。 . . . 本文を読む

梅雨が明けると記録的な猛暑。ゲリラ豪雨と熱中症のニュースを聞きながらも、打ち水に涼を感じる夕べがあります。古来、水は日本人の精神性の醸成に深く関わってきました。

年間1人当たりの水資源利用可能量は、日本が3355立方㍍であるのに対して、エジプトが779立方㍍、サウジアラビアにおいては僅か94立方㍍。日本が如何に恵まれているかわかります。『水ストレス』のかかる指標が1700立方㍍、『水不足』が10 . . . 本文を読む

前回、ここで幼少期の体験の大切さをお伝えしました。しかし、ことはもっと深刻なようです。なぜなら、先頃、国立青少年教育振興機構の研究会が「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」を行い、報告していました。その内容を図式的に示せば、「家庭の経済格差」→「子どもの体験格差」→「子どもの学力格差」であるというものでした。

経済格差が学力格差を生むことは、多くの教育社会学者の方の研究で明らかになっており、 . . . 本文を読む

能の先駆者、世阿弥は息子観世元雅に書き残した『花鏡』の中で、こんなことを言っています。

『面白き味わひを知りて、心にてする能は、さのみの達者になけれども、上手の名をとるなり』

→「面白い味わいを知って、心から演じると、未熟な演技でも、うまいと言われる」~そのあとに続けて、

「面白いと思う段階を超え、無意識に「あっ」と言ってしまう段階が感動である。初心の時からだんだんに上達しているだけではよい演技 . . . 本文を読む

2008年は『赤毛のアン』が誕生して100年にあたりました。それを記念して記念切手が発売され、かわいい絵柄のこの切手はすぐに完売という人気ぶりだったとのことです。それほど、『赤毛のアン』は日本中いや世界中の人々に愛されているようです。

日本では『赤毛のアン』という題名がすっかり定着しています。しかし、作者のモンゴメリ自身がつけた題名は”Anne of Green Gables”。直訳すると『緑の . . . 本文を読む

半端なものが出たときに、とっておこうと思う人と、捨ててしまおうと思う人がいます。計算で言えば、『切り上げをするタイプ』と、『切り捨てをするタイプ』です。

「読書の好きな子」は、わずかな時間でも空いていると、すぐに本を読もうとします。「読書に慣れていない子」は、たっぷり時間があっても本を読むのは後回しにしてしまいます。「コミュニケーション力のある人」は、どうでもいいことであっても一応連絡しておこう . . . 本文を読む

先日、哲学者の梅原猛氏が新聞に寄稿しているのを目にしました。その主旨は、新刊『 葬られた王朝―古代出雲の謎を解く』執筆するに際し、この30年間の新しい古代史上の発見を加味し、既刊『神々の流竄』等で開陳してきた古代史への分析を訂正するというものでした。

『神々の流竄』でさえ発表当時大きな反響で迎えられ、梅原史観の根幹を成すものと考えられています。それなのに、あえて齢85を過ぎて、まだ自説を修正する . . . 本文を読む

絵本『百年の家(絵/ロベルト・インノチェンティ、作/J.パトリック・ルイス、訳/長田弘)』を買いました。本屋さんでの、いつもの衝動買いです。少し長いですが、帯のポップを引用します。

「人が家に命を吹き込み、家が家族を見守る。家と人が織りなす百年の歳月。」

一軒の古い家が自分史を語るように1900年からの歳月を繙きます。

静かにそこにある家は、人々が一日一日紡いでいき、その月日の積み重ねが百年の歴 . . . 本文を読む

3月末、大学時代からの友人が、アメリカへ旅立って行きました。やっと落ち着いたみたいで、つい先日近況報告がありました。彼にすれば2回目のアメリカ勤務。ましてや今回は単身赴任です。この年での海外駐在は結構苦労でしょうし、業種は自動車関連。会社にすれば窮余のエース派遣なのかもしれませんが、彼の気持ちを考えると励ましの言葉しか有りません。つましき者は宮仕え。体だけは気をつけて無理せずにいて欲しいものです。 . . . 本文を読む