私たち人間は、自分が直面したくない物事から自分を守るために、日々たくさんのエネルギーを費やしているという。直面したくないもの、それは一見外側にあるように見えるのであるが、その実体はいずれも「自分自身に内在するもの」である。つまり私たちは自分の中のなにか」を直視できないでいるのだ。

そういった抑圧の習慣は、否定する対象をそれが存在する自分自身の中にではなく、他者や他の生きものなどの中に投影する。例えばそれは、「なんでかわかんないけどアイツ超ムカつく」「つい我知らず腹が立ってしまって」「あ、アタシあの人苦手」などの形で日常のさり気ないひとコマに顕れたりする。無意識の投影。私たちはそうとは意識せずに、「自分自身」を映す鏡を憎んでいるのだ。その場合の鏡は必ず、「自分と同じものを持っているなにか」である。

だから特にある人に強い嫌悪や憎しみを感じるときには注意しなければならない。それは「その人」そのものよりも、そこに映った「隠された自分」の姿を見ているのかもしれないから。つまりその相手は必ずしもありのままの姿で認知されているとは限らない。実際そのようにして、私もあなたも、これまでに数多くの「失敗」を重ねてきてしまった。

心理学者と人類学者であるハルパーン夫妻は、幼児虐待は親がわが子に無意識に自己を投影した結果生じる、最も悲劇的な結末のひとつであると指摘している。日常的に極度のストレスに曝されている親は、世話の焼けるわが子に対して、非現実的な期待や怒りをぶつけてしまう傾向に陥りがちだ。彼らはそれがいかなるものであれ、自分自身を苦しめる元凶を許したくはない。しかし社会には往々にして、自分の意のままにならぬことが多々ある、いやあり過ぎる。

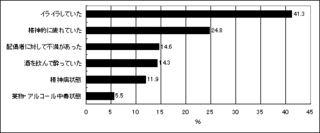

虐待者の虐待時の状況(1993~1995年)

出典:萩原玉味・岩井宜子編著

『児童虐待とその対策:実態調査を踏まえて』多賀出版(1998)

そういった状況の中でわが子は、彼らを苦しめるものたちの中で一番身近にいて、かつ無防備であり、しかも意のままに扱える便利な存在なのだ。殊に幼児は中性に近いから、その存在の性質はこちらの受け取り方次第でどのようにでも解釈できる。だから彼らはその気になれば、自分や社会に対する怒りを思うままにぶつけることができる。でも彼らはそれを「虐待」だなどとは決して思っていない。あくまで悪いのは憎むべきなにかを持っている「この子」なのであって、自分はそれを正すために正当なことをしているのだ。しかし冒頭で触れたように、親は直視したくない自分自身の「なにか」を子に投影しているだけなのだから、自分自身が根底から変わらない限り憎むべき子はいつまでも憎むべきままに映ってしまう。ゆえに虐待はいつまでも続き、エスカレートする。終いに幼い生命は死に至るのだが、それでも彼らは憎んでいたのは実は自分自身だったことには気づかない。

ここで幼児虐待のひとつの事例を見てみよう。

子どもを虐待する原因の多くは、親が幼児期に自分もまた虐待された被害者であったことにあると言われている。結婚と出産までにその履歴を昇華し切れなかった親の人格的未成熟さが、わが子に同じ問題を「虐待」という形で引き継がせるのだ。

虐待された体験を持つ親は、その反動として自分の子どもにだけはそんな思いをさせたくないと思ったりする。かつての自分のように、子どもは純粋で傷つきやすく罪なきものなのだと。しかし親の理想通りに振る舞う子どもは現実としていない。子どもが意にそぐわない行動をとると、失望のあまり子どもに暴力をふるってしまう。挫折感や欲求不満、怒りなどが引き金となって、かつて自分が親から受けた行為をそのまま繰り返すのだ。

子どもに暴力を加えているときに、当の親には虐待しているという自覚がない。後になって自分の行為を恥じて自責の念に駆られることもあるが、それにもかかわらず、子どもが言うことを聞かないとまた暴力をふるうという悪循環を繰り返す。例えばこんな具合だ。

しかし幼少期に虐待を受けた親のすべてがわが子を虐待するわけではない。また虐待をする親のすべてが、虐待を受けた経験者であるわけでもない。その数値が多いか少ないかはともかくも、虐待をする親のおよそ30%が、子どもの頃に虐待を受けた経験を持っていると言われている。

幼時期や児童期に受けた虐待は、多重人格や摂食障害、境界性人格障害、依存症などの精神障害を始め、後年さまざまな形の疾病を発症させることが確認されている。例えば多重人格障害(わかりやすい例では「ジキルとハイド」)の患者の97%は、幼児虐待によって産み出されているという研究結果もある(アメリカの精神分析医ベネット・ブラウンによる)。また麻薬常習者の85%は不十分な家族関係しか経験してこなかった(出典未詳だが、アメリカにおける統計から)。

子どもは自分にとって「意味不明・理解不能」な虐待を内面的に軽減させるために、感情や記憶を分裂し解離させようとする。また「きっと自分が悪いから虐待されている」と考えて自尊心が低くなり、常に自分自身を軽んずる意識を持つようになる。これは将来的に自暴自棄な行動となって顕れる。加えて親から大切にされる経験を持たずに育つと、他の人を信頼することができず、安定して建設的な人間関係が築けなくなり、他人を攻撃する性向が強くなる。

このように情緒的に不安定な状態のままで思春期に入ると、非行や犯罪など反社会的な行動につながりやすい。また度重なる暴力によって、学習するための集中力や意欲に欠ける結果、学力も低下する傾向にある。

(つづく)

そういった抑圧の習慣は、否定する対象をそれが存在する自分自身の中にではなく、他者や他の生きものなどの中に投影する。例えばそれは、「なんでかわかんないけどアイツ超ムカつく」「つい我知らず腹が立ってしまって」「あ、アタシあの人苦手」などの形で日常のさり気ないひとコマに顕れたりする。無意識の投影。私たちはそうとは意識せずに、「自分自身」を映す鏡を憎んでいるのだ。その場合の鏡は必ず、「自分と同じものを持っているなにか」である。

だから特にある人に強い嫌悪や憎しみを感じるときには注意しなければならない。それは「その人」そのものよりも、そこに映った「隠された自分」の姿を見ているのかもしれないから。つまりその相手は必ずしもありのままの姿で認知されているとは限らない。実際そのようにして、私もあなたも、これまでに数多くの「失敗」を重ねてきてしまった。

心理学者と人類学者であるハルパーン夫妻は、幼児虐待は親がわが子に無意識に自己を投影した結果生じる、最も悲劇的な結末のひとつであると指摘している。日常的に極度のストレスに曝されている親は、世話の焼けるわが子に対して、非現実的な期待や怒りをぶつけてしまう傾向に陥りがちだ。彼らはそれがいかなるものであれ、自分自身を苦しめる元凶を許したくはない。しかし社会には往々にして、自分の意のままにならぬことが多々ある、いやあり過ぎる。

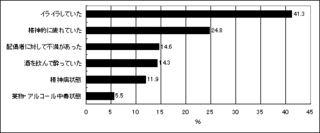

虐待者の虐待時の状況(1993~1995年)

出典:萩原玉味・岩井宜子編著

『児童虐待とその対策:実態調査を踏まえて』多賀出版(1998)

そういった状況の中でわが子は、彼らを苦しめるものたちの中で一番身近にいて、かつ無防備であり、しかも意のままに扱える便利な存在なのだ。殊に幼児は中性に近いから、その存在の性質はこちらの受け取り方次第でどのようにでも解釈できる。だから彼らはその気になれば、自分や社会に対する怒りを思うままにぶつけることができる。でも彼らはそれを「虐待」だなどとは決して思っていない。あくまで悪いのは憎むべきなにかを持っている「この子」なのであって、自分はそれを正すために正当なことをしているのだ。しかし冒頭で触れたように、親は直視したくない自分自身の「なにか」を子に投影しているだけなのだから、自分自身が根底から変わらない限り憎むべき子はいつまでも憎むべきままに映ってしまう。ゆえに虐待はいつまでも続き、エスカレートする。終いに幼い生命は死に至るのだが、それでも彼らは憎んでいたのは実は自分自身だったことには気づかない。

ここで幼児虐待のひとつの事例を見てみよう。

生まれた時は「うれしかった」という父親が虐待を始めたのは、子供が四カ月になったころ。背中をつねったのが最初だった。

<いけないのは分かっていたが、腹が立つと止まらなかった。初めは二、三日の間隔だったのが短くなり、一日に二回もするようになった>

暴行はエスカレートする。体中をつねる、たたく、かむ。両腕両足をひねり上げる。さらに両足を持って逆さづりにし、両手で首を絞めることもあった。女児の体には傷が絶えず、古いあざが消えては、新しいあざができたという。

生後七カ月で女児が病院に運ばれた時には、両腕両足が骨折し、一本の骨に何カ所も折れてくっついた跡があった。左右のひじは完全に伸ばせず、内側にもあまり折り曲げることができなかった。

父親も反省し、いったんは虐待も収まったかに見えた。が、女児は退院から一カ月もたたずに死ぬ。泣きやまないことに腹を立てた父親によって、胸を踏み付けられ、両手で首を絞められて。

だが、父親は娘を嫌っていたわけではないと言う。<本当は、うんと懐いてほしかった。でも、嫁さんばかりに懐くので悔しさもあったんです>

子どもを虐待する原因の多くは、親が幼児期に自分もまた虐待された被害者であったことにあると言われている。結婚と出産までにその履歴を昇華し切れなかった親の人格的未成熟さが、わが子に同じ問題を「虐待」という形で引き継がせるのだ。

虐待された体験を持つ親は、その反動として自分の子どもにだけはそんな思いをさせたくないと思ったりする。かつての自分のように、子どもは純粋で傷つきやすく罪なきものなのだと。しかし親の理想通りに振る舞う子どもは現実としていない。子どもが意にそぐわない行動をとると、失望のあまり子どもに暴力をふるってしまう。挫折感や欲求不満、怒りなどが引き金となって、かつて自分が親から受けた行為をそのまま繰り返すのだ。

子どもに暴力を加えているときに、当の親には虐待しているという自覚がない。後になって自分の行為を恥じて自責の念に駆られることもあるが、それにもかかわらず、子どもが言うことを聞かないとまた暴力をふるうという悪循環を繰り返す。例えばこんな具合だ。

若い夫婦が妻の連れ子(2才)をタンスの引き出しに押し込め死亡させた事件も、手ひどいせっかんが繰り返されていた。

子供の食事は夜一回だけ。寝るのは母親が「○○の家」と名前を書いた、タオル一枚もない段ボール箱。義父(21)の暴行は日常茶飯事で、こぶしや掃除機のホースで女児を何十回もたたき、段ボール箱に閉じ込めた。

義父のいう「しつけ」とはこんな具合だ。夫婦の寝室に入らないように教えた上で、優しい声で「おいで」と言い、実際に入って来たら「何で入って来た」と殴る。これを、言うことをきくまで繰り返した。

しかし幼少期に虐待を受けた親のすべてがわが子を虐待するわけではない。また虐待をする親のすべてが、虐待を受けた経験者であるわけでもない。その数値が多いか少ないかはともかくも、虐待をする親のおよそ30%が、子どもの頃に虐待を受けた経験を持っていると言われている。

幼時期や児童期に受けた虐待は、多重人格や摂食障害、境界性人格障害、依存症などの精神障害を始め、後年さまざまな形の疾病を発症させることが確認されている。例えば多重人格障害(わかりやすい例では「ジキルとハイド」)の患者の97%は、幼児虐待によって産み出されているという研究結果もある(アメリカの精神分析医ベネット・ブラウンによる)。また麻薬常習者の85%は不十分な家族関係しか経験してこなかった(出典未詳だが、アメリカにおける統計から)。

子どもは自分にとって「意味不明・理解不能」な虐待を内面的に軽減させるために、感情や記憶を分裂し解離させようとする。また「きっと自分が悪いから虐待されている」と考えて自尊心が低くなり、常に自分自身を軽んずる意識を持つようになる。これは将来的に自暴自棄な行動となって顕れる。加えて親から大切にされる経験を持たずに育つと、他の人を信頼することができず、安定して建設的な人間関係が築けなくなり、他人を攻撃する性向が強くなる。

このように情緒的に不安定な状態のままで思春期に入ると、非行や犯罪など反社会的な行動につながりやすい。また度重なる暴力によって、学習するための集中力や意欲に欠ける結果、学力も低下する傾向にある。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます