弘法大師縁の三か寺で「京都三弘法まいり」が企画され、

三霊場巡りで、観音開き特別ご朱印帖が授与されています。

神光院では、7月21日と第一土用の丑の日(25日)に、

「きゅうり封じ(きゅうり加持)」がおこなわれています。

京都駅前から市バス4系統・西賀茂車庫行に乗ると終着の一つ前が「神光院前」。

時間的には地下鉄で北大路バスターミナルからバスで行くのが早いのかも。

神光院は山号・放光山といい、本尊は弘法大師(空海)像。

左右の厨子には「愛染明王」「歓喜天」。

東寺(教王護国寺)、仁和寺と並び京都三大弘法として有名。

地元では、「西賀茂の弘法さん」「上の弘法さん」として親しまれています。

神光院は、1217(建保5)年に上賀茂神社の神職の神託により、

大和国(現在の奈良県)から僧侶・慶円(けいえん)を招いて創建されました。

弘法大師は42歳の時、ここ神光院で90日間の修行を行いました。

修行を終えて寺を離れる時に人々との別れを惜しみ、

「私を信じる者は老若男女を問わず、諸病災厄を免れるであろう」と言い、

境内の池に映る自分の姿を見て木像を彫ったことで、

厄除けの寺としても広く知られるようになりました。

この弘法大師が自ら彫った木像は本堂に安置されています。

また神光院は昔、京都御所に奉納する瓦職人の宿に使われており、

「瓦屋寺」とも呼ばれていました。

目にご利益がある神光院神光院は厄除けにご利益があるお寺として有名ですが、

弘法大師が諸病を封じるために行った密教秘法と言われる、

「きゅうり封じ」のご祈祷が特に有名です。

弘法さんの21日、京都駅からバスで神光院に行ってきました。

「厄除け弘法大師」 「放光山 神光院」

参 道

山 門

きゅうり封じの案内 山門を入り正面

玄関

庫裏の軒丸瓦に神光院の「神」の字瓦

役の行者像 本堂への参道

本 堂

「きゅうり封じのきゅうり塚」

厄除け祈祷を受けた後、体の悪いところを撫でて土に埋めるのですが

産める場所の無い方のため、境内のきゅうり塚に納める事も出来ます。

大日如来の種字「ばん」

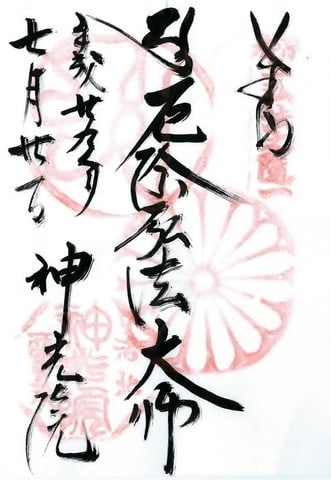

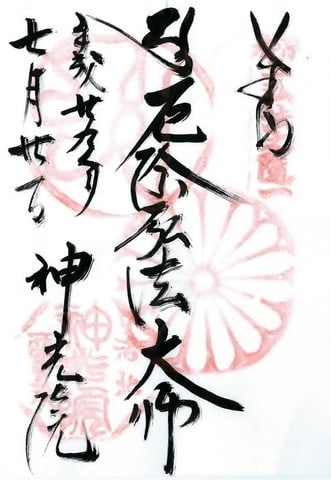

ご朱印「厄除弘法大師」

三霊場巡りで、観音開き特別ご朱印帖が授与されています。

神光院では、7月21日と第一土用の丑の日(25日)に、

「きゅうり封じ(きゅうり加持)」がおこなわれています。

京都駅前から市バス4系統・西賀茂車庫行に乗ると終着の一つ前が「神光院前」。

時間的には地下鉄で北大路バスターミナルからバスで行くのが早いのかも。

神光院は山号・放光山といい、本尊は弘法大師(空海)像。

左右の厨子には「愛染明王」「歓喜天」。

東寺(教王護国寺)、仁和寺と並び京都三大弘法として有名。

地元では、「西賀茂の弘法さん」「上の弘法さん」として親しまれています。

神光院は、1217(建保5)年に上賀茂神社の神職の神託により、

大和国(現在の奈良県)から僧侶・慶円(けいえん)を招いて創建されました。

弘法大師は42歳の時、ここ神光院で90日間の修行を行いました。

修行を終えて寺を離れる時に人々との別れを惜しみ、

「私を信じる者は老若男女を問わず、諸病災厄を免れるであろう」と言い、

境内の池に映る自分の姿を見て木像を彫ったことで、

厄除けの寺としても広く知られるようになりました。

この弘法大師が自ら彫った木像は本堂に安置されています。

また神光院は昔、京都御所に奉納する瓦職人の宿に使われており、

「瓦屋寺」とも呼ばれていました。

目にご利益がある神光院神光院は厄除けにご利益があるお寺として有名ですが、

弘法大師が諸病を封じるために行った密教秘法と言われる、

「きゅうり封じ」のご祈祷が特に有名です。

弘法さんの21日、京都駅からバスで神光院に行ってきました。

「厄除け弘法大師」 「放光山 神光院」

参 道

山 門

きゅうり封じの案内 山門を入り正面

玄関

庫裏の軒丸瓦に神光院の「神」の字瓦

役の行者像 本堂への参道

本 堂

「きゅうり封じのきゅうり塚」

厄除け祈祷を受けた後、体の悪いところを撫でて土に埋めるのですが

産める場所の無い方のため、境内のきゅうり塚に納める事も出来ます。

大日如来の種字「ばん」

ご朱印「厄除弘法大師」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます