後祭で、四条通を各々鉾町に帰っていく鉾、山を観てきました。

斜めから見た?後祭の様々な雑感。

其の1 赤い房の付いた指示棒?を持った車方を発見。鉾町の狭い通りでは特に重要な役目。

其の2 前祭を終えた四条通りの長刀鉾、函谷鉾、月鉾の保存会の皆さんが、

後祭の山、鉾の還ってくるのをお出迎えされています。

長刀鉾 前に止まった橋弁慶山に冷たいお茶の接待

函谷鉾

月鉾

其の3 巡行は籤で決まりますが、鉾町は狭いので奥(北側)から順番に帰ります。

新町通は、北から「八幡山」「北観音山」「南観音山」の鉾町があります。

後祭の巡行の順番は、

「北観音山」「南観音山」「橋弁慶」「役行者山」「鯉山」「八幡山」…

先頭の「北観音山」は最初に新町通に来ますが「八幡山」が来るまで待機します。

「八幡山」は烏丸通から室町通の道幅が広くなったところで、

前の四基の山を追い越します。

新町で先に曲がりますが、その時は「北観音山」囃子も止めて見送ります。

曲がり終わると最後の「辻回し」の準備に入ります。

室町通でも同じように、「黒主山」が「鯉山」を追い越して先に曲がります。

左に「黒主山」、右によけた「鯉山」

四条通りのフィナーレは通りの北側と南側に「山」が2列になるところ。

最後が「凱旋の大船鉾」巨大な船が四条通を進み新町で最後の「辻回し」

四条烏丸交差点を進む「大船鉾」 まさに堂々の凱旋を感じます。

其の4 新町通は、四条通りから南には少し登り坂になっているのに気づきました。

大船鉾が最後の辻回しをして、四条町の保存会までの間

最後の力を振り絞らなければなりません。

四条新町で今年最後の辻回し

新町通を南へ(後方に南観音山の姿も)

無事凱旋 音頭取衆もリラックス

最後は関係者、観衆で三本締め

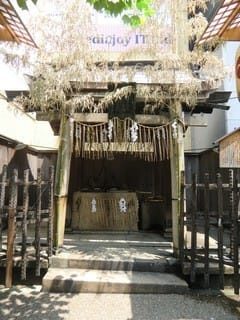

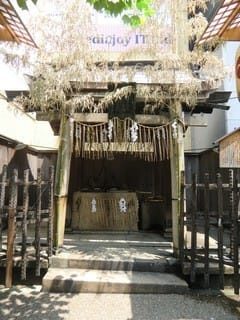

其の5 御手洗井

四条烏丸を北,蛸薬師の近くに「御手洗井」があることを初めて知りました。

毎年7月14日から24日までだけ開かれているから普段は見落としてた…。

説明板によれば

『手洗水町名由来

例年祇園會中(7月15日〜24日迄)この井を開いて

神水を頒す秀吉の頃町民の申出により町名となる』

『御手洗井由緒

此地は往古祇園社お旅所社務藤井助正の屋敷地で

庭前に牛頭天王社を建て毎朝この霊水を奉供した

永禄11年織田信長上洛して御旅所を移転の後も

此の井水の格別なるを聞き井戸に施錠し鍵は町分に

渡し置き毎年祇園會の時のみ開いて諸人へ

神水を施行せしめたと云う

然して東裏竹藪より竹二本を伐り取り山科より丈八の

松二本を持参して井前の鳥居に結び付けて七五三縄を

張るを例とした以降連綿現在に及ぶ明治45年3月

烏丸通拡張の為旧地より原形のままその東方現地に

移す深さ七尋半水質清冷にして都下の名水として

著名である毎年7月14日井戸換え24日閉じる』 とあります。

管理しているのは、井戸が町名の由来になった「手洗水町」の人たち。

毎年7月15日に、「遙拝式」という井戸開きの儀式を営み、

しめ縄を新調して、ちまきやトビウオの干物を供えられるそうです。

豊かな水をたたえる井戸ですが、地下鉄東西線の工事で

一度水脈が途絶えたそうですが、新たにボーリングをして、井戸は復活。

土用の日に、あんころもちと一緒にこの水を飲むと、

一年間、病気をしないという言い伝えもあるそうです。

説明書 正面の鳥居

祇園祭の期間のみ伝統を受け継ぎ開かれています

井戸には生米と塩のお供え

「御手洗乃水」

来年は、

前祭のスタート地点の四条烏丸に集まる様子、鉾町に帰る様子を見てみたいと思う。

山鉾の醍醐味は、細い通り(室町の菊水鉾、新町の放下鉾、船鉾など)を通るところ。

子供の頃は、確か寺町通を巡行していた…屋根方も大変スリリングだった…

鉾の上から粽も撒いていた…。

斜めから見た?後祭の様々な雑感。

其の1 赤い房の付いた指示棒?を持った車方を発見。鉾町の狭い通りでは特に重要な役目。

其の2 前祭を終えた四条通りの長刀鉾、函谷鉾、月鉾の保存会の皆さんが、

後祭の山、鉾の還ってくるのをお出迎えされています。

長刀鉾 前に止まった橋弁慶山に冷たいお茶の接待

函谷鉾

月鉾

其の3 巡行は籤で決まりますが、鉾町は狭いので奥(北側)から順番に帰ります。

新町通は、北から「八幡山」「北観音山」「南観音山」の鉾町があります。

後祭の巡行の順番は、

「北観音山」「南観音山」「橋弁慶」「役行者山」「鯉山」「八幡山」…

先頭の「北観音山」は最初に新町通に来ますが「八幡山」が来るまで待機します。

「八幡山」は烏丸通から室町通の道幅が広くなったところで、

前の四基の山を追い越します。

新町で先に曲がりますが、その時は「北観音山」囃子も止めて見送ります。

曲がり終わると最後の「辻回し」の準備に入ります。

室町通でも同じように、「黒主山」が「鯉山」を追い越して先に曲がります。

左に「黒主山」、右によけた「鯉山」

四条通りのフィナーレは通りの北側と南側に「山」が2列になるところ。

最後が「凱旋の大船鉾」巨大な船が四条通を進み新町で最後の「辻回し」

四条烏丸交差点を進む「大船鉾」 まさに堂々の凱旋を感じます。

其の4 新町通は、四条通りから南には少し登り坂になっているのに気づきました。

大船鉾が最後の辻回しをして、四条町の保存会までの間

最後の力を振り絞らなければなりません。

四条新町で今年最後の辻回し

新町通を南へ(後方に南観音山の姿も)

無事凱旋 音頭取衆もリラックス

最後は関係者、観衆で三本締め

其の5 御手洗井

四条烏丸を北,蛸薬師の近くに「御手洗井」があることを初めて知りました。

毎年7月14日から24日までだけ開かれているから普段は見落としてた…。

説明板によれば

『手洗水町名由来

例年祇園會中(7月15日〜24日迄)この井を開いて

神水を頒す秀吉の頃町民の申出により町名となる』

『御手洗井由緒

此地は往古祇園社お旅所社務藤井助正の屋敷地で

庭前に牛頭天王社を建て毎朝この霊水を奉供した

永禄11年織田信長上洛して御旅所を移転の後も

此の井水の格別なるを聞き井戸に施錠し鍵は町分に

渡し置き毎年祇園會の時のみ開いて諸人へ

神水を施行せしめたと云う

然して東裏竹藪より竹二本を伐り取り山科より丈八の

松二本を持参して井前の鳥居に結び付けて七五三縄を

張るを例とした以降連綿現在に及ぶ明治45年3月

烏丸通拡張の為旧地より原形のままその東方現地に

移す深さ七尋半水質清冷にして都下の名水として

著名である毎年7月14日井戸換え24日閉じる』 とあります。

管理しているのは、井戸が町名の由来になった「手洗水町」の人たち。

毎年7月15日に、「遙拝式」という井戸開きの儀式を営み、

しめ縄を新調して、ちまきやトビウオの干物を供えられるそうです。

豊かな水をたたえる井戸ですが、地下鉄東西線の工事で

一度水脈が途絶えたそうですが、新たにボーリングをして、井戸は復活。

土用の日に、あんころもちと一緒にこの水を飲むと、

一年間、病気をしないという言い伝えもあるそうです。

説明書 正面の鳥居

祇園祭の期間のみ伝統を受け継ぎ開かれています

井戸には生米と塩のお供え

「御手洗乃水」

来年は、

前祭のスタート地点の四条烏丸に集まる様子、鉾町に帰る様子を見てみたいと思う。

山鉾の醍醐味は、細い通り(室町の菊水鉾、新町の放下鉾、船鉾など)を通るところ。

子供の頃は、確か寺町通を巡行していた…屋根方も大変スリリングだった…

鉾の上から粽も撒いていた…。