『報道関係の皆様へ、立花隆氏は「知の巨人」のニックネームを』

『同氏は、宇宙教室で子供たちに「ヒト・モノ・カネ・時間」と』

『「政治・行政」に、国民の声は届きにくいので、期待は報道関係の皆様に期待』

1974年、月間『文芸春秋』に『田中角栄研究~その金脈と人脈』を発表して田中金脈問題を暴いて田中角栄首相退陣のきっかけを作り、ジャーナリストとして不動の地位を築いたジャーナリスト・立花隆氏は『知の巨人』のニックネームで知られています。

ウエブ情報から引用

ジャーナリスト・立花隆氏は『ルポライターとして』も、凄かったのです。

『東京大学休校中に、文春時代の仲間の誘いで文筆活動に入りルポライターとして活動を開始する。 創刊時の雑誌「諸君!」に「生物学革命」「宇宙船地球号」や石油などをテーマとしてノンフィクションや評論を書く。 1968年、「立花隆」のペンネームで文藝春秋増刊号「素手でのし上がった男たち」を発表。 「諸君!」の初代編集長田中健吾(後の『文藝春秋』編集長)との交友が後の「角栄研究」に繋がる。 1970年、東大紛争中の学費支払いを巡り大学事務と衝突。 東大哲学科を中退した。

1971年に出版した「思考の技術」で、「人間は進歩という概念を盲目的に信じすぎている」として、生態学に学ぶ思考法を披露している。 すなわち、

- 「現実の自然は常に具体的で、無限に複雑かつ多様で、そこには測定不能のもの、つまり数量化できない要素が満ち満ちている」。

- 「現実はムダとムラに満ち満ちている。 これに対して、人間の作ったものは、ムラなくムダなく、実にスッキリと、合理的にできている。 まるで、自然の作るものより、人間の作ったものの方が、はるかに上等なものであるかのように見える。 だが、これまた人間の価値観の狂いにほかならない」。

- 「理論は常に純粋なものを扱うが、技術はものを現実に操作する必要上、かなり純度の低いものまで扱う。 ここで現われてくるギャップが、いわゆる理論と実践のギャップであり、技術の面では、工業化、企業化にともなう公害などの問題である」。

- 「自然界には、生物個体にも、生物群集にも、さらには生態系全体にも、目に見えないホメオスタシス維持機構が働いている。 文明にいちばん欠けているのはこれである。それは進歩という概念を、盲目的に信仰してきたがゆえに生まれた欠陥である」、

とする基本的な考えを発表している。』

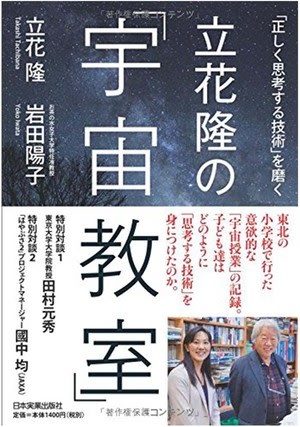

立花隆・岩田陽子の『宇宙教室』

ウエブ情報から引用

立花隆の発案で、東北の小学校で「宇宙を考える」授業が始まった。 『「教科書に書いてあることだけが正しいわけではない」「何かをやる時には、ヒト、モノ、カネ、そして時間の発想が必要」。 高度な知識を求められる授業に戸惑う子どもたちも、やがて「正しく思考する技術」を獲得していく。』とありました。

東北の小学校でおこなった「宇宙授業」

正しく思考する技術

1.自分を疑う(無知の知、脱盲信) 2.あれもこれも(並行思考) 3.長期的展望 (宇宙的スケール)4.科学+社会(科学を見る目)

ジャーナリストの役割は、日々発生する世の中の出来事や時事問題について、わかりやすく、報道・解説・論評すること言われます。 『知の巨人・立花隆氏(ジャーナリスト・評論家)』が宇宙授業で、子供たちに、こう言っています。『何かをやる時には、ヒト、モノ、カネ、そして時間の発想が必要』と。

子供たちへの目安・目標にも数値は入ります、政府・行政の皆様へ『定性的な議論や、「議論します」だけでなく』、『何かをやる時には、ヒト、モノ、カネ、そして時間の発想が必要』でお願いいたします。 これ以上、世界から取り残されないように!

(記事投稿日:2022/11/10、#597)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます