訪問日 令和元年6月8日

約1ヶ月、無計画の寺社巡りを中心とする旅をしていると、何故ここの寺を選んだのか、ひどいときは訪れた記憶さえ失うこともある

訪問から8ヶ月も経過したが、写真を整理しているうちに薄ぼんやりだが記憶が蘇ってくる

飛来山 霊山寺(りょうぜんじ)

大分市南部にある霊山(標高610m)の中腹(標高約360m)に位置する

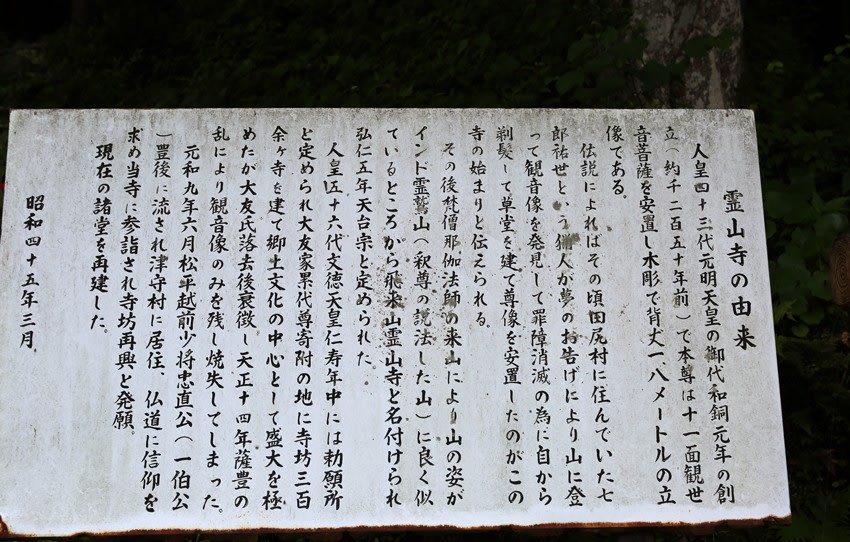

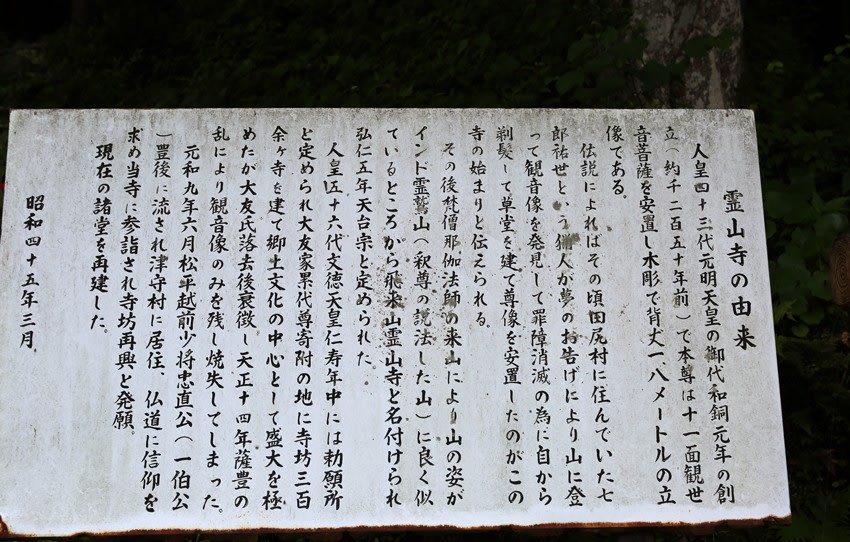

「霊山寺の由来」

「仁王門右側の石仏群」 写真を見て驚いたことがある……

全ての石仏に真新しい「一輪の花」が手向けられている

仁王門

仁王像

石仏で有名な大分県だけに石造りの仁王像だ

普段、目にする筋骨隆々強面の仁王像とは違い愛嬌がある

仁王門左手にある「不動明王」

手水舎

「浄心」と刻まれた手水鉢……

参拝前であるが、艶めかしいお姿に心が揺らぐ

山門(楼門)

(建物の名称について記載した資料が境内に無かったので勝手に山門とした)

扁額には山号の「飛來山」

中国から那伽法師が来朝した際に伽藍を建立し、釈迦が説法したインドの霊鷲山(霊山)に山容が似ていたことから、あたかも霊鷲山がこの地に飛んできたようであるとして、飛来山霊山寺と名付けた

「壁面の彫刻」 2・3枚のつもりでいたがいつの間にか全部撮ってしまった

中国の故事を題材に彫られたものと思うが……

写真を載せて気付いたのだが、物語の始めは……終わりは……

謎の怪獣まで登場……

長い物語もこれにて終了

本堂

和銅元年(708年)に、山麓の稙田荘の豪族が霊夢に従ってこの山中で「十一面観音像」を発見し、草堂に安置したのが起源とされる

最澄を始め、空海、円仁等が訪れたとされ、弘仁5年(814年)の最澄による再訪を機に天台宗の寺院となった

文永5年(1268年)火災により伽藍を焼失するが、本尊は難を逃れた

天正14年(1586年)島津氏の豊後侵攻(豊薩合戦)の際に、観音堂を残して再び伽藍を失った

松平忠直によって、元和9年(1623年)に本堂、山門、鐘楼が再建された

「文殊菩薩坐像」

「仏足石」

「石塔」

これは何と呼んだらいいのか分からない

内部にある石仏

「戦争犠牲者慰霊碑」

「納骨塔」

俗物の私は花代だけでもかなりの金額だと考えてしまう

大師堂(諸天善神堂)跡

山門を後にする

遠くに大分市内が見える

撮影 令和元年6月8日

約1ヶ月、無計画の寺社巡りを中心とする旅をしていると、何故ここの寺を選んだのか、ひどいときは訪れた記憶さえ失うこともある

訪問から8ヶ月も経過したが、写真を整理しているうちに薄ぼんやりだが記憶が蘇ってくる

飛来山 霊山寺(りょうぜんじ)

大分市南部にある霊山(標高610m)の中腹(標高約360m)に位置する

「霊山寺の由来」

「仁王門右側の石仏群」 写真を見て驚いたことがある……

全ての石仏に真新しい「一輪の花」が手向けられている

仁王門

仁王像

石仏で有名な大分県だけに石造りの仁王像だ

普段、目にする筋骨隆々強面の仁王像とは違い愛嬌がある

仁王門左手にある「不動明王」

手水舎

「浄心」と刻まれた手水鉢……

参拝前であるが、艶めかしいお姿に心が揺らぐ

山門(楼門)

(建物の名称について記載した資料が境内に無かったので勝手に山門とした)

扁額には山号の「飛來山」

中国から那伽法師が来朝した際に伽藍を建立し、釈迦が説法したインドの霊鷲山(霊山)に山容が似ていたことから、あたかも霊鷲山がこの地に飛んできたようであるとして、飛来山霊山寺と名付けた

「壁面の彫刻」 2・3枚のつもりでいたがいつの間にか全部撮ってしまった

中国の故事を題材に彫られたものと思うが……

写真を載せて気付いたのだが、物語の始めは……終わりは……

謎の怪獣まで登場……

長い物語もこれにて終了

本堂

和銅元年(708年)に、山麓の稙田荘の豪族が霊夢に従ってこの山中で「十一面観音像」を発見し、草堂に安置したのが起源とされる

最澄を始め、空海、円仁等が訪れたとされ、弘仁5年(814年)の最澄による再訪を機に天台宗の寺院となった

文永5年(1268年)火災により伽藍を焼失するが、本尊は難を逃れた

天正14年(1586年)島津氏の豊後侵攻(豊薩合戦)の際に、観音堂を残して再び伽藍を失った

松平忠直によって、元和9年(1623年)に本堂、山門、鐘楼が再建された

「文殊菩薩坐像」

「仏足石」

「石塔」

これは何と呼んだらいいのか分からない

内部にある石仏

「戦争犠牲者慰霊碑」

「納骨塔」

俗物の私は花代だけでもかなりの金額だと考えてしまう

大師堂(諸天善神堂)跡

山門を後にする

遠くに大分市内が見える

撮影 令和元年6月8日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます