東光寺受付所の方に松陰の墓、松陰神社について、車での行き方や駐車場の場所など丁寧に教えていただいた。

当日は松陰の墓から松陰神社に向かったがブログでは順序を変えて掲載した。

旅先ではできるだけ多くの人と接したいので積極的に挨拶をしたり、話しかけるなどの努力をしているが、萩の方々は本当に親切に応えていただける。

松陰神社

明治23(1890)年に吉田松陰を祀って建てられた神社。

松下村塾改修時に松陰の実家である杉家により私祠として村塾の西側に土蔵造りの小祠が建立された。

その後、門人の伊藤博文、野村靖などが中心となり、神社を公のものとして創設しようという運動が起こり、明治40(1907)年、県社の社格の神社創設が許可された。現在の社殿は昭和30年に新しく完成したもの。

御神体は松陰が終生愛用した赤間硯と父兄宛に書いた文書が遺言によって納められている。

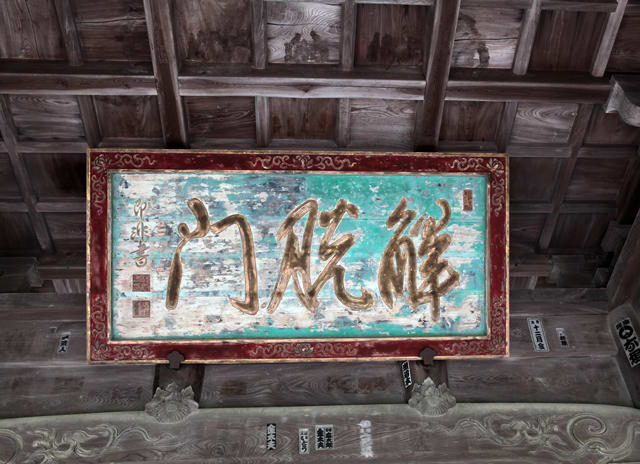

旧社殿は「松門神社」として、松陰の門人であった人々の霊を祀っている。

学問の神として信仰が厚く、境内には有名な松下村塾、松陰ゆかりの史跡や展示館などが点在。吉田松陰幽囚ノ旧宅も隣接している。

松下村塾(史跡)

松下村塾は当初からあった8畳の1室と、後に塾生徒との労力によって増築した10畳半からなっている。

初め松陰の叔父が自宅で私塾を開き、松下村塾と名付けていた。

安政4年(1857)11月5日、28歳の松陰がこれを継ぎ講義を行った。

安政5年11月29日までの1年間塾生と過ごした。

松下村塾では、身分にとらわれず集まった若者達を、強い志と誇りを持って行動する日本人に育てた。

吉田松陰の墓

万延元年(1860)2月7日が松陰没後100日にあたり、杉家では百日祭を営み、護国山団子岩の吉田家墓地に親戚、高杉晋作、久坂玄瑞をはじめ在萩の門人のほとんどが出席し故人の霊を弔い遺髪を埋葬した。

「松陰二十一回猛士墓」とある墓碑は同月15日に建立。墓前の水盤や花立は、門人や妹たちが名前入りで寄進したもの。

当時、松陰は第1級の大罪人であり、その松陰へ対し名前を刻んでの寄進は当時としては勇気のいる行動であった。

それだけ松陰が門人たちから慕われていたということが伺える。

吉田松陰の墓

吉田家第7代大助の養子。実父杉百合之助の次男。松下村塾を主宰し、多くの俊才を育てた。安政6年(1859)江戸伝馬町の獄にて処刑される。行年30歳

高杉晋作の墓

松下村塾に学び吉田松陰門下の逸材。久坂玄瑞と並ぶ松下村塾双璧の一人。騎兵隊を設立。慶応3年(1867)没。行年 29歳

久坂玄瑞の墓

松下村塾に学び吉田松陰門下の逸材。高杉晋作と並ぶ松下村塾双璧の一人。

松陰の妹、文と結婚、蛤の門の変で戦い負傷して自決した。 行年25歳

吉田松陰先生銅像

明治維新100周年を記念して昭和43年(1968)に建立。

松陰が弟子の金子重輔を従え、下田沖のペリー艦隊を見つめている姿を彫刻した。

高さは約8m、題字は当時の佐藤栄作首相が書いた。

俳人伊藤柏翠

現代にも松下政経塾という政治塾から多くの政治家を輩出しているが、松下村塾と似て非なるものとならぬよう期待したい。

撮影 平成25年5月16日

当日は松陰の墓から松陰神社に向かったがブログでは順序を変えて掲載した。

旅先ではできるだけ多くの人と接したいので積極的に挨拶をしたり、話しかけるなどの努力をしているが、萩の方々は本当に親切に応えていただける。

松陰神社

明治23(1890)年に吉田松陰を祀って建てられた神社。

松下村塾改修時に松陰の実家である杉家により私祠として村塾の西側に土蔵造りの小祠が建立された。

その後、門人の伊藤博文、野村靖などが中心となり、神社を公のものとして創設しようという運動が起こり、明治40(1907)年、県社の社格の神社創設が許可された。現在の社殿は昭和30年に新しく完成したもの。

御神体は松陰が終生愛用した赤間硯と父兄宛に書いた文書が遺言によって納められている。

旧社殿は「松門神社」として、松陰の門人であった人々の霊を祀っている。

学問の神として信仰が厚く、境内には有名な松下村塾、松陰ゆかりの史跡や展示館などが点在。吉田松陰幽囚ノ旧宅も隣接している。

松下村塾(史跡)

松下村塾は当初からあった8畳の1室と、後に塾生徒との労力によって増築した10畳半からなっている。

初め松陰の叔父が自宅で私塾を開き、松下村塾と名付けていた。

安政4年(1857)11月5日、28歳の松陰がこれを継ぎ講義を行った。

安政5年11月29日までの1年間塾生と過ごした。

松下村塾では、身分にとらわれず集まった若者達を、強い志と誇りを持って行動する日本人に育てた。

吉田松陰の墓

万延元年(1860)2月7日が松陰没後100日にあたり、杉家では百日祭を営み、護国山団子岩の吉田家墓地に親戚、高杉晋作、久坂玄瑞をはじめ在萩の門人のほとんどが出席し故人の霊を弔い遺髪を埋葬した。

「松陰二十一回猛士墓」とある墓碑は同月15日に建立。墓前の水盤や花立は、門人や妹たちが名前入りで寄進したもの。

当時、松陰は第1級の大罪人であり、その松陰へ対し名前を刻んでの寄進は当時としては勇気のいる行動であった。

それだけ松陰が門人たちから慕われていたということが伺える。

吉田松陰の墓

吉田家第7代大助の養子。実父杉百合之助の次男。松下村塾を主宰し、多くの俊才を育てた。安政6年(1859)江戸伝馬町の獄にて処刑される。行年30歳

高杉晋作の墓

松下村塾に学び吉田松陰門下の逸材。久坂玄瑞と並ぶ松下村塾双璧の一人。騎兵隊を設立。慶応3年(1867)没。行年 29歳

久坂玄瑞の墓

松下村塾に学び吉田松陰門下の逸材。高杉晋作と並ぶ松下村塾双璧の一人。

松陰の妹、文と結婚、蛤の門の変で戦い負傷して自決した。 行年25歳

吉田松陰先生銅像

明治維新100周年を記念して昭和43年(1968)に建立。

松陰が弟子の金子重輔を従え、下田沖のペリー艦隊を見つめている姿を彫刻した。

高さは約8m、題字は当時の佐藤栄作首相が書いた。

俳人伊藤柏翠

現代にも松下政経塾という政治塾から多くの政治家を輩出しているが、松下村塾と似て非なるものとならぬよう期待したい。

撮影 平成25年5月16日