私が四国の徳島市を訪れる1ヶ月前に四国に行った同僚から、高松の「栗林(りつりん)公園と平家物語歴史館」が良かったという話しを聞いていた

高松は母の故郷であり一度行ってみたいと思っていた

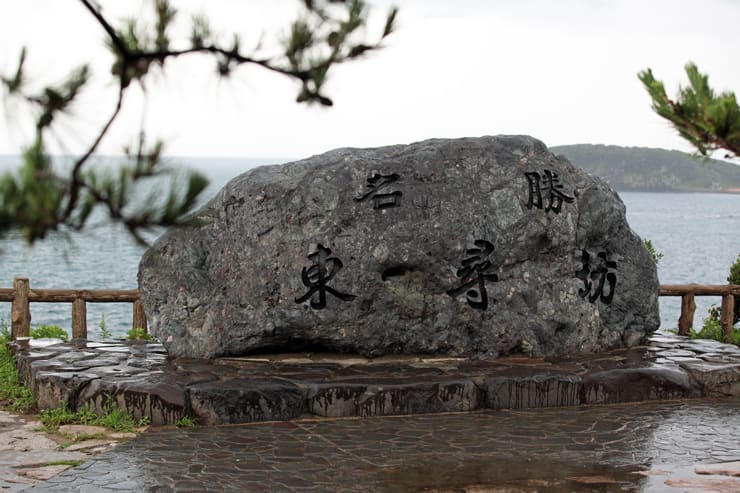

特別名勝 栗林公園

香川県営の都市公園(歴史公園)、日本庭園

特別名勝に指定されている

栗林を「りつりん」とは読めず、一致するにはしばらく時間を要した

「鶴亀松(つるかめまつ)」

約110個の石を組み合わせて亀を表現し、その背中で鶴が舞っているような姿に見えることからこのような名前がつけられている

「箱松・屏風松(はこまつ・びょうぶまつ)」

南側の背丈の低い松が箱松、北側の背丈の高い松が屏風松

この木の形は栗林公園独特のもので、300年以上にわたる手入れの積み重ねによって枝振りが保たれている

「北湖(ほっこ)」

北湖は園内に6つある池の一つ

北湖周辺の風景

「見返り獅子・牡丹石」

牡丹の花に似ているところから「牡丹石」

獅子が後ろを振り向いている姿に似ているところから「見返り獅子」といわれている

これらの石は、難民救済策として、めずらしい石や木を持ってこさせ、持ってきた者に食料などを与えたといわれている

「日暮亭(ひぐらしてい)」

この茅葺き草庵型の建物は、1898年(明治31年)に建てられた石州流の茶室

中には、茶室が5部屋あり、その真ん中に水屋が設けられるなどの工夫がされている

「掬月亭(きくげつてい)」

歴代の藩主が使用した茶室

江戸時代は「大茶屋」といわれていた

玄関を持たず、どこからでも出入りできるように、いろいろなところに沓脱石(くつぬぎいし)が置かれた

名前の由来は、唐代の詩の中の「水を掬すれば月手にあり」の一句から取ったものといわれている

2012年には、米国の庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」の「2011年日本庭園ランキング」で、足立美術館(島根県)、桂離宮(京都府)に続く3位を獲得している

*1位の足立美術館はH25.11.10付けで紹介

「鶏林石(けいりんせき)」

各藩の大名が築庭する際、藩主が互いに名木奇石を贈った

この石は朝鮮産の石で薩摩藩主 島津公から贈られたもの

「偃月橋(えんげつきょう)」

内の橋でも最も大きな橋

美しい反りが特徴の橋

弓張り月(半月)が湖面に影を映す姿から名付けられた

「飛来峰(ひらいほう)」

富士山に似せてつくったとされる築山

紫雲山を背景に、掬月亭、手前には偃月橋と、まさに圧巻の景色が広がる

帰路の途中に景色のよい場所を発見、手前には鯉も泳いでいる

三木武吉像:鳩山一郎の盟友で、自由民主党結党による保守合同を成し遂げた最大の功労者

「ヤジ将軍」「策士」「政界の大狸」などの異名を取った

栗林公園との関係は不明だが記念に

この後、平家物語歴史館に

平家一門の繁栄と悲劇をろう人形310体、17場面の壮大なスケールで再現した立体歴史絵巻

最後に驚きの落語でいうと「おち」がある

撮影禁止のため紹介できないが価値はある

撮影 平成16年11月19日

高松は母の故郷であり一度行ってみたいと思っていた

特別名勝 栗林公園

香川県営の都市公園(歴史公園)、日本庭園

特別名勝に指定されている

栗林を「りつりん」とは読めず、一致するにはしばらく時間を要した

「鶴亀松(つるかめまつ)」

約110個の石を組み合わせて亀を表現し、その背中で鶴が舞っているような姿に見えることからこのような名前がつけられている

「箱松・屏風松(はこまつ・びょうぶまつ)」

南側の背丈の低い松が箱松、北側の背丈の高い松が屏風松

この木の形は栗林公園独特のもので、300年以上にわたる手入れの積み重ねによって枝振りが保たれている

「北湖(ほっこ)」

北湖は園内に6つある池の一つ

北湖周辺の風景

「見返り獅子・牡丹石」

牡丹の花に似ているところから「牡丹石」

獅子が後ろを振り向いている姿に似ているところから「見返り獅子」といわれている

これらの石は、難民救済策として、めずらしい石や木を持ってこさせ、持ってきた者に食料などを与えたといわれている

「日暮亭(ひぐらしてい)」

この茅葺き草庵型の建物は、1898年(明治31年)に建てられた石州流の茶室

中には、茶室が5部屋あり、その真ん中に水屋が設けられるなどの工夫がされている

「掬月亭(きくげつてい)」

歴代の藩主が使用した茶室

江戸時代は「大茶屋」といわれていた

玄関を持たず、どこからでも出入りできるように、いろいろなところに沓脱石(くつぬぎいし)が置かれた

名前の由来は、唐代の詩の中の「水を掬すれば月手にあり」の一句から取ったものといわれている

2012年には、米国の庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」の「2011年日本庭園ランキング」で、足立美術館(島根県)、桂離宮(京都府)に続く3位を獲得している

*1位の足立美術館はH25.11.10付けで紹介

「鶏林石(けいりんせき)」

各藩の大名が築庭する際、藩主が互いに名木奇石を贈った

この石は朝鮮産の石で薩摩藩主 島津公から贈られたもの

「偃月橋(えんげつきょう)」

内の橋でも最も大きな橋

美しい反りが特徴の橋

弓張り月(半月)が湖面に影を映す姿から名付けられた

「飛来峰(ひらいほう)」

富士山に似せてつくったとされる築山

紫雲山を背景に、掬月亭、手前には偃月橋と、まさに圧巻の景色が広がる

帰路の途中に景色のよい場所を発見、手前には鯉も泳いでいる

三木武吉像:鳩山一郎の盟友で、自由民主党結党による保守合同を成し遂げた最大の功労者

「ヤジ将軍」「策士」「政界の大狸」などの異名を取った

栗林公園との関係は不明だが記念に

この後、平家物語歴史館に

平家一門の繁栄と悲劇をろう人形310体、17場面の壮大なスケールで再現した立体歴史絵巻

最後に驚きの落語でいうと「おち」がある

撮影禁止のため紹介できないが価値はある

撮影 平成16年11月19日