砂の美術館

秋の車旅で、九州に行く途中に必ず立ち寄ると決めていた

5年前に最初に訪れたときから砂像に魅了され、今回が3回目になる

美術館入り口

第10期 砂で世界旅行・アメリカ編

砂像彫刻家の写真。総合プロデューサーは、日本の茶圓 勝彦

制作の様子をDVDで確認後会場に入る

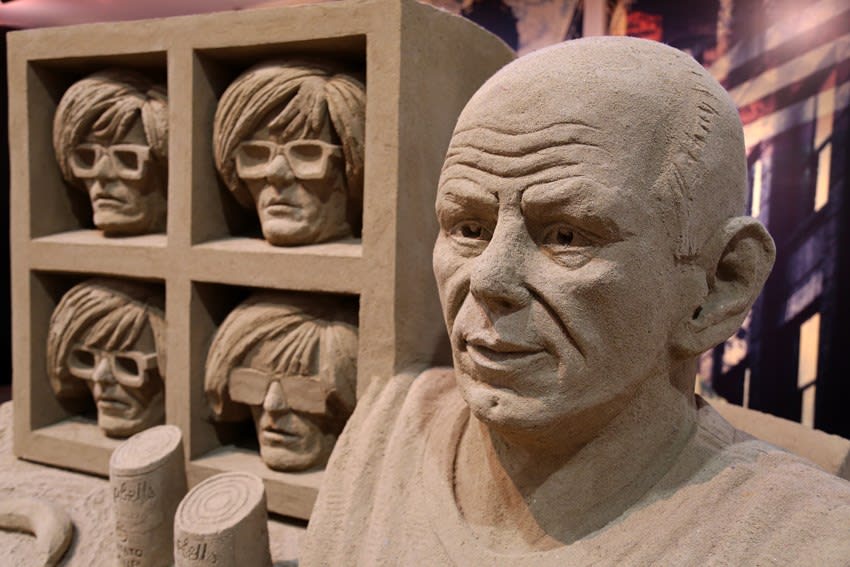

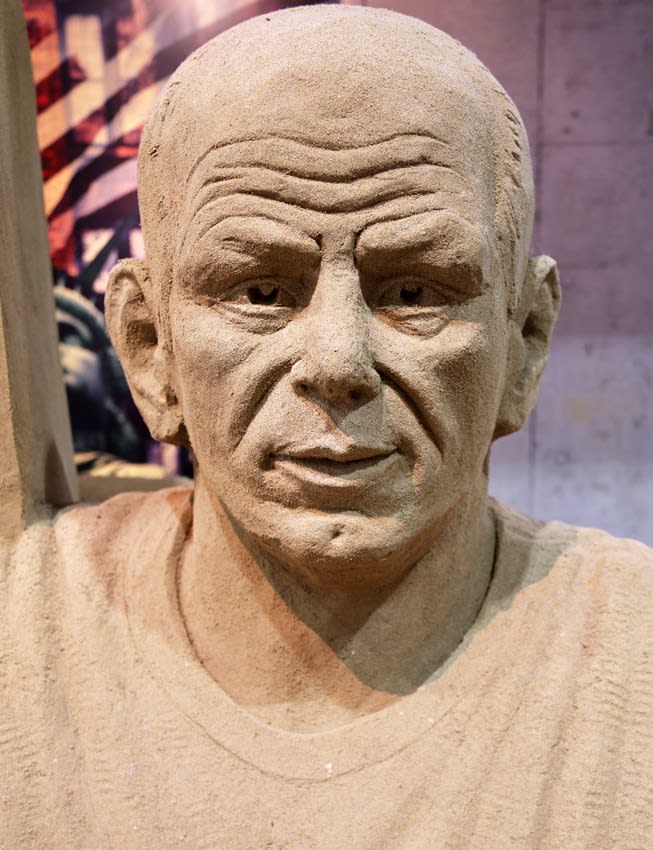

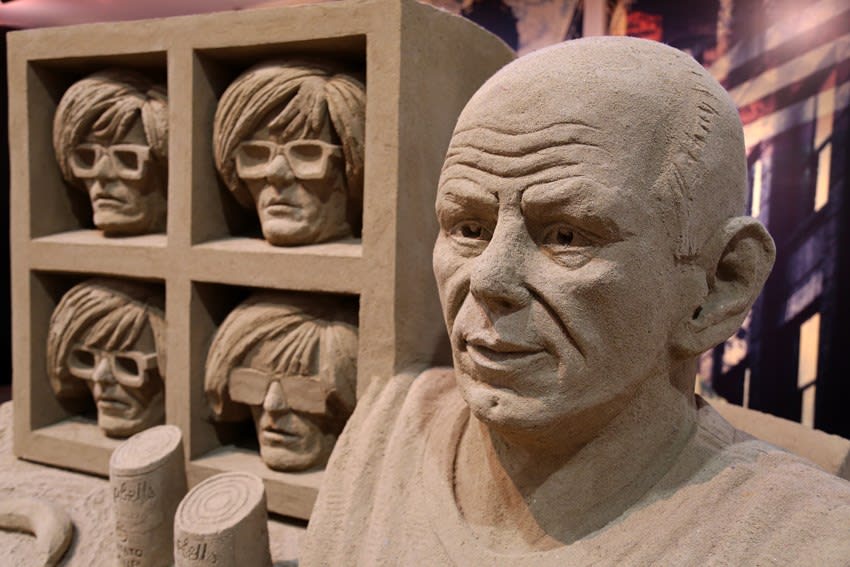

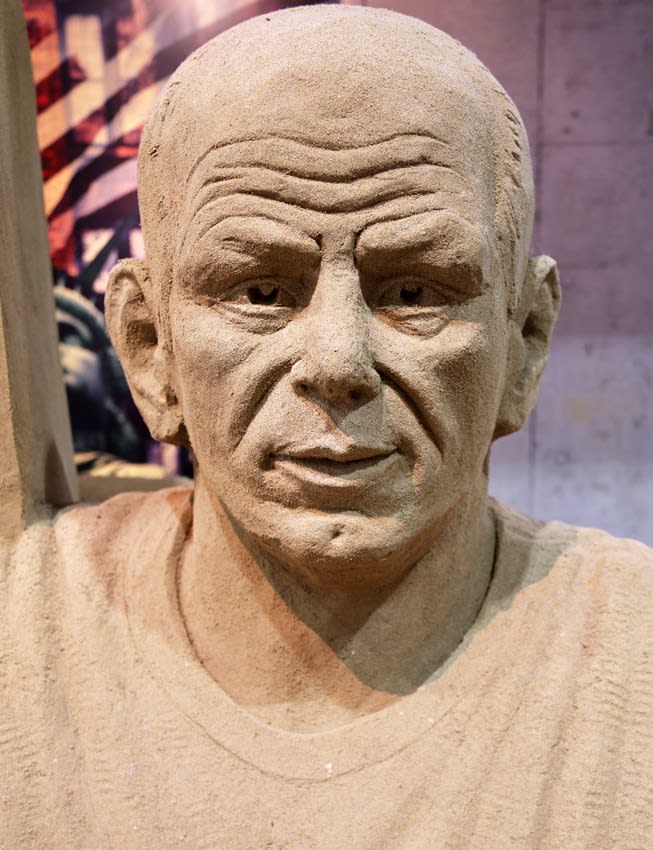

アメリカの美術<ウィルレッド・スタイガー(オランダ)>

1940年代戦禍を避けるためヨーロッパからの移民が増え、刺激を受けた国内の画家たちが活躍

ニューヨークがパリに代わって芸術の中心地になった

アンディ・ウォーホルとジャクソン・ポロック

繊細で崩れやすい砂を巧みに操り作品に仕上げる

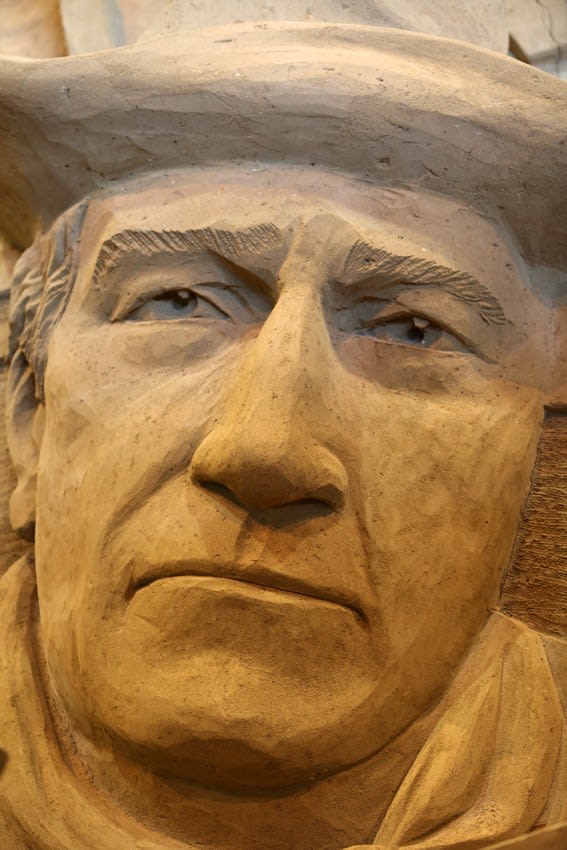

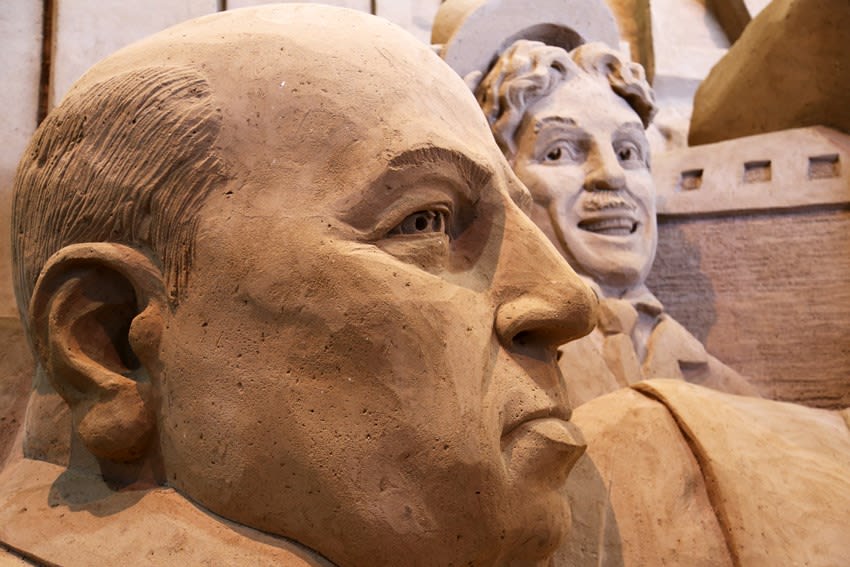

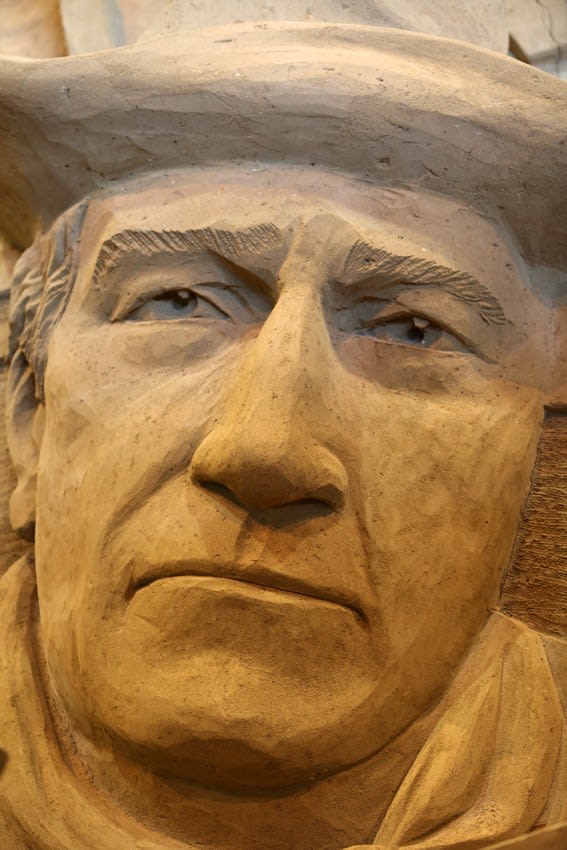

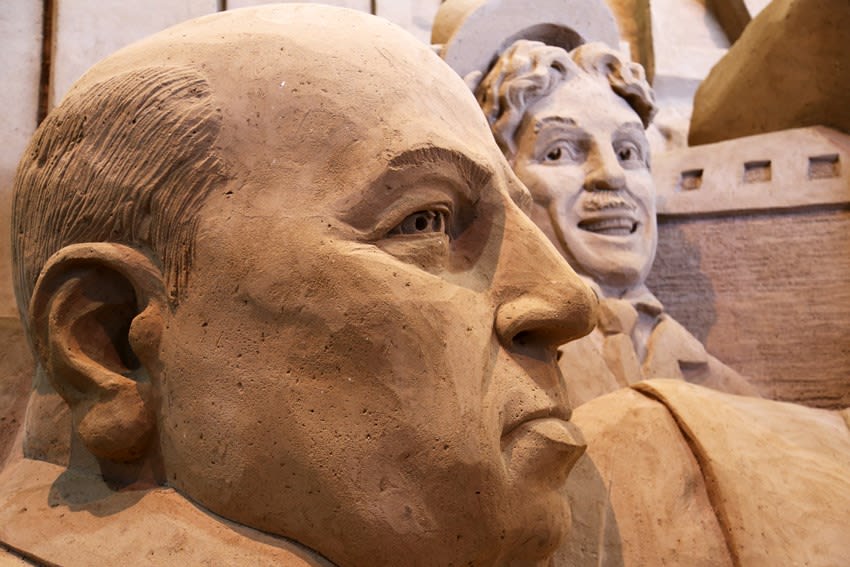

アメリカの文化~映画産業~<トーマス・クォート、ジル・ハリス(アメリカ)>

ハリウッドに映画撮影所が作られて以来映画の都として発展

俳優の魅力を最大限引き出す映画作りを行い多くのスターを輩出する

アメリカの大スターでも知らない俳優もいる

西部劇のジョン・ウエィンか…

奥のチャップリンはわかるが…

誰もが知っているマリリン・モンロー

2階から撮してみた。自然光の力で砂の色や影が時間の経過と共に変化していく

側にいる人と比べると像の大きさが理解できると思う

亀裂の入っている部分があるが、修復しながら展示をしている

アメリカンライフ<ダン・ベルチャー(アメリカ)>

第二次世界大戦後、世界の経済の中心になったアメリカは安定と繁栄の時代を迎え、「古き良きアメリカ」と語り継がれている

ファーストフードや自動車は各国に広がり世界中に影響を与えた

アメリカのスポーツ<ダニエル・ドイル(アイルランド)>

スポーツにおける成功は人種や身分に関係なく富と名声が得られる

このアメリカンドリームがスポーツ大国をつくりあげた

人気のアメリカンフットボール

ベースボールとボクシング。確かに今も熱狂している

ヘルメット内の表情もリアルに表現されている

撮影 平成29年9月29日

秋の車旅で、九州に行く途中に必ず立ち寄ると決めていた

5年前に最初に訪れたときから砂像に魅了され、今回が3回目になる

美術館入り口

第10期 砂で世界旅行・アメリカ編

砂像彫刻家の写真。総合プロデューサーは、日本の茶圓 勝彦

制作の様子をDVDで確認後会場に入る

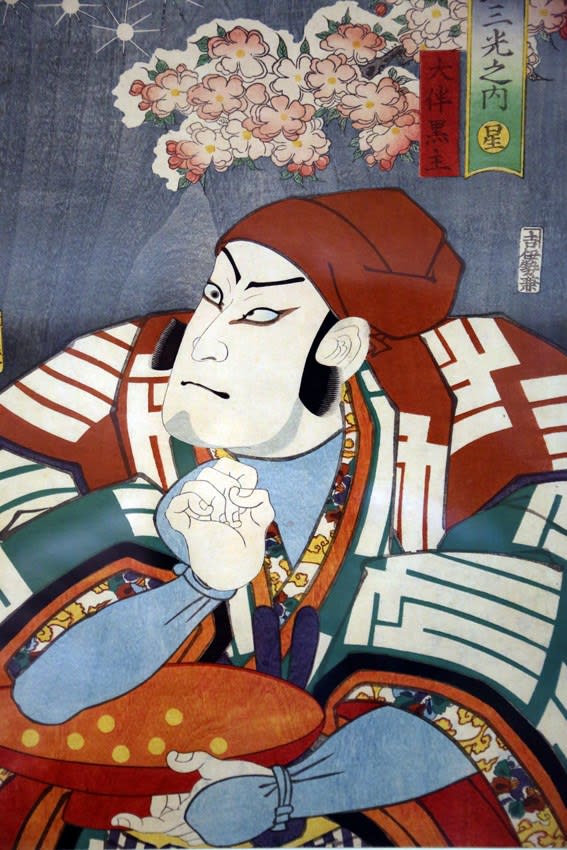

アメリカの美術<ウィルレッド・スタイガー(オランダ)>

1940年代戦禍を避けるためヨーロッパからの移民が増え、刺激を受けた国内の画家たちが活躍

ニューヨークがパリに代わって芸術の中心地になった

アンディ・ウォーホルとジャクソン・ポロック

繊細で崩れやすい砂を巧みに操り作品に仕上げる

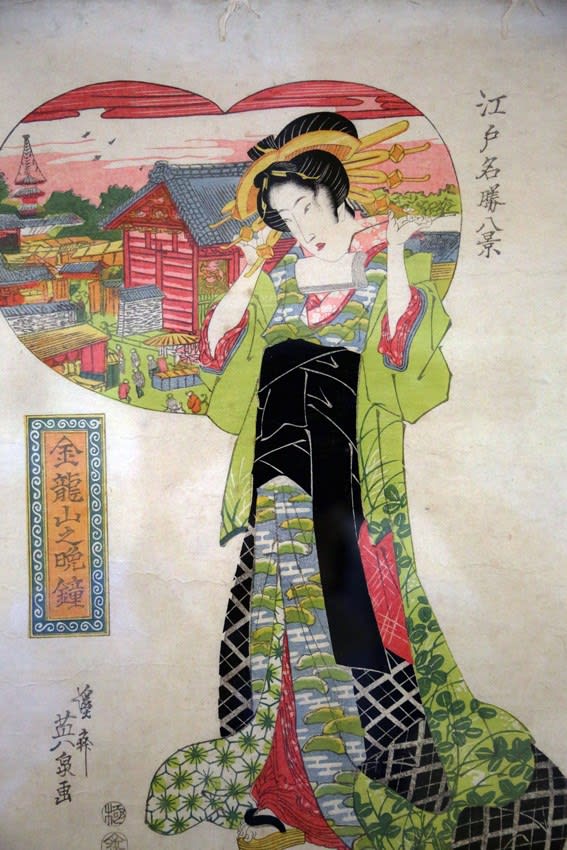

アメリカの文化~映画産業~<トーマス・クォート、ジル・ハリス(アメリカ)>

ハリウッドに映画撮影所が作られて以来映画の都として発展

俳優の魅力を最大限引き出す映画作りを行い多くのスターを輩出する

アメリカの大スターでも知らない俳優もいる

西部劇のジョン・ウエィンか…

奥のチャップリンはわかるが…

誰もが知っているマリリン・モンロー

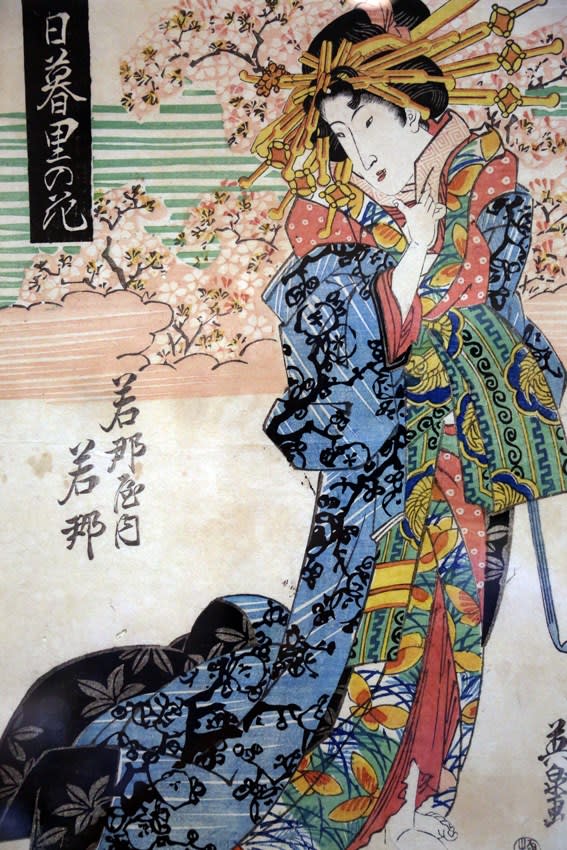

2階から撮してみた。自然光の力で砂の色や影が時間の経過と共に変化していく

側にいる人と比べると像の大きさが理解できると思う

亀裂の入っている部分があるが、修復しながら展示をしている

アメリカンライフ<ダン・ベルチャー(アメリカ)>

第二次世界大戦後、世界の経済の中心になったアメリカは安定と繁栄の時代を迎え、「古き良きアメリカ」と語り継がれている

ファーストフードや自動車は各国に広がり世界中に影響を与えた

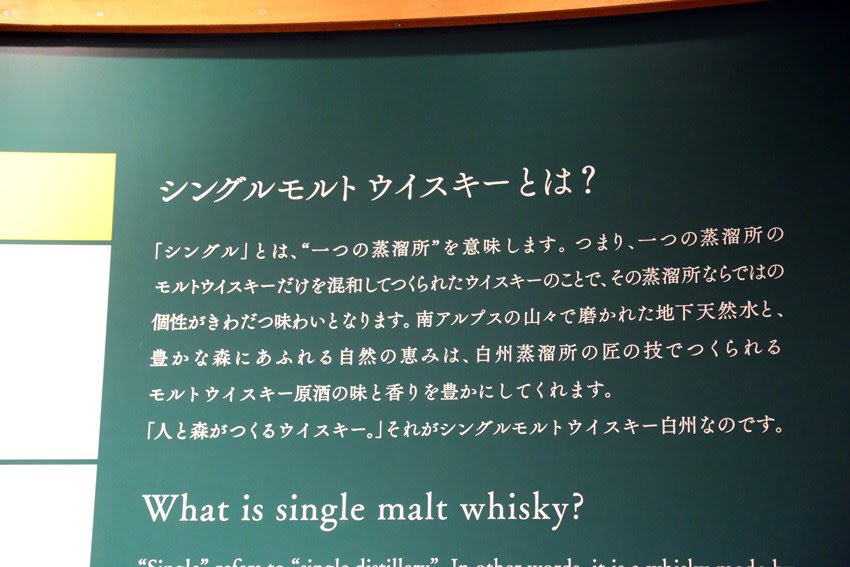

アメリカのスポーツ<ダニエル・ドイル(アイルランド)>

スポーツにおける成功は人種や身分に関係なく富と名声が得られる

このアメリカンドリームがスポーツ大国をつくりあげた

人気のアメリカンフットボール

ベースボールとボクシング。確かに今も熱狂している

ヘルメット内の表情もリアルに表現されている

撮影 平成29年9月29日