東京国立博物館

日本と東洋の文化財(美術品、考古遺物など)の収集保管、展示公開、調査研究、普及などを目的として独立行政法人国立文化財機構が運営する博物館

「BVLGARI」の至宝展が開催されていた。

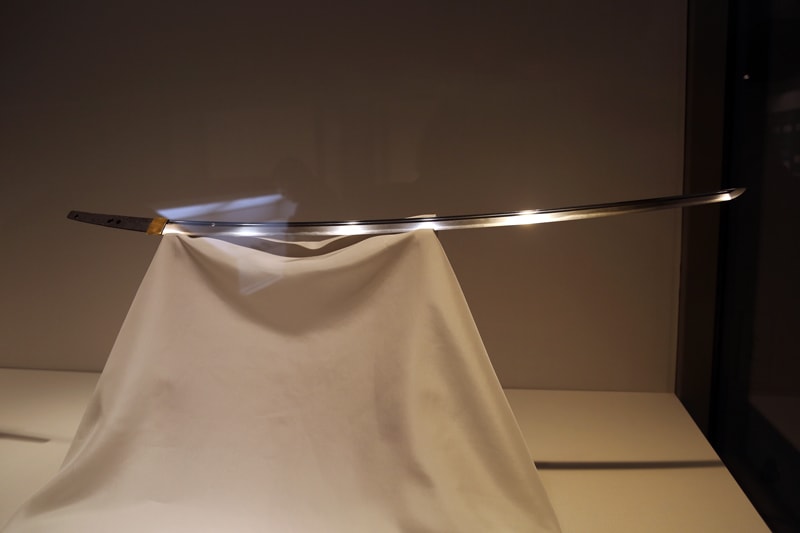

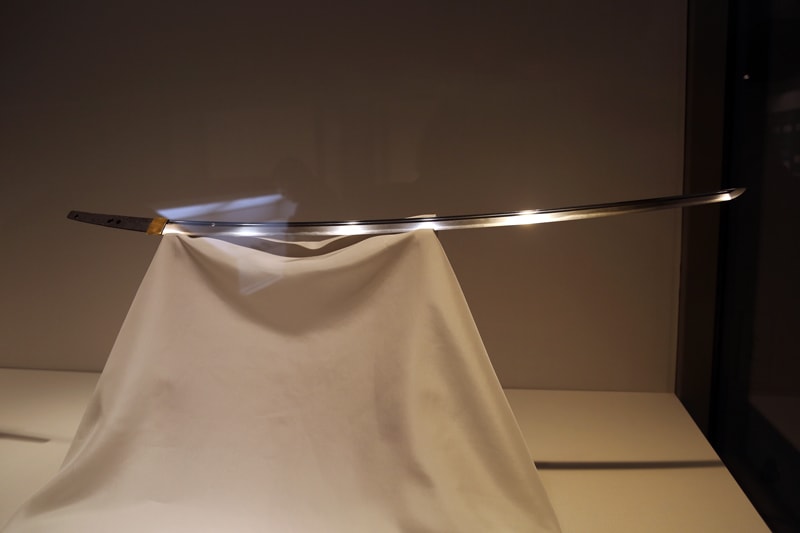

「太刀」:長船長光(国宝)

長光は、鎌倉時代後期の備前国(岡山県)長船派の刀工。長船派の祖・光忠の子とされる。

「太刀」:古備前友成(国宝)

古備前派は、平安時代中頃に興った備前国の日本刀刀工一派の総称

一条天皇に召し出された「友成」が祖と伝わり、平安時代の中頃である永延頃から興ったと伝えられる

金銅五種鈴(重要文化財)

金銅火焔宝珠形舎利容器(重要文化財)

千手観音菩薩坐像・四天王像

虚空菩薩立像(国宝)

国宝だがここでは自由に撮影できる

寺で撮影禁止の理由を尋ねると「文化財に指定されているから」とか「仏様には魂が入っているから」と応える

本当のところはどうなんだろう

阿弥陀如来立像

地蔵菩薩立像(重要文化財)

地蔵菩薩立像

博物館が所蔵しているものについては撮影が許可されているが、それ以外の展示物については撮影が禁じられている

撮影 平成27年10月14日

日本と東洋の文化財(美術品、考古遺物など)の収集保管、展示公開、調査研究、普及などを目的として独立行政法人国立文化財機構が運営する博物館

「BVLGARI」の至宝展が開催されていた。

「太刀」:長船長光(国宝)

長光は、鎌倉時代後期の備前国(岡山県)長船派の刀工。長船派の祖・光忠の子とされる。

「太刀」:古備前友成(国宝)

古備前派は、平安時代中頃に興った備前国の日本刀刀工一派の総称

一条天皇に召し出された「友成」が祖と伝わり、平安時代の中頃である永延頃から興ったと伝えられる

金銅五種鈴(重要文化財)

金銅火焔宝珠形舎利容器(重要文化財)

千手観音菩薩坐像・四天王像

虚空菩薩立像(国宝)

国宝だがここでは自由に撮影できる

寺で撮影禁止の理由を尋ねると「文化財に指定されているから」とか「仏様には魂が入っているから」と応える

本当のところはどうなんだろう

阿弥陀如来立像

地蔵菩薩立像(重要文化財)

地蔵菩薩立像

博物館が所蔵しているものについては撮影が許可されているが、それ以外の展示物については撮影が禁じられている

撮影 平成27年10月14日