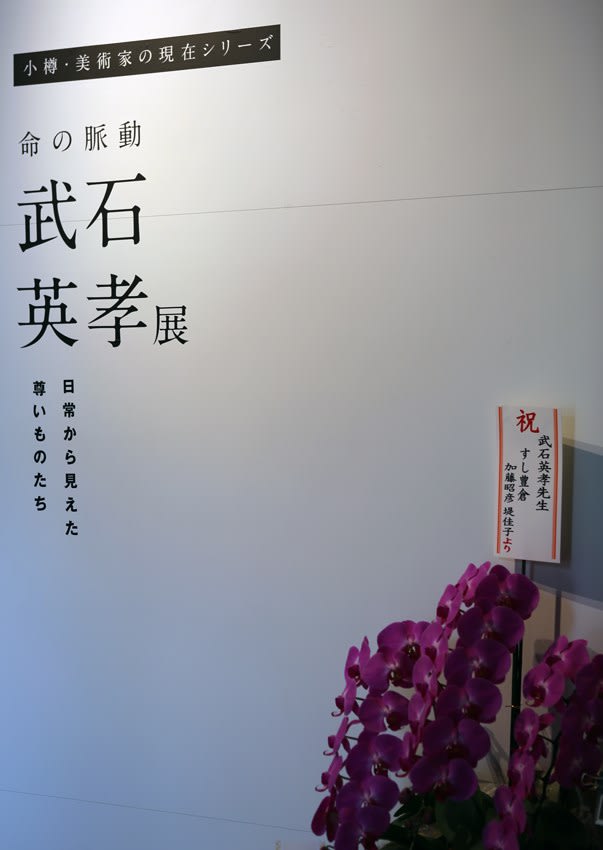

命の脈動 武石英孝 展

「④残したい風景」

*印で始まる文章は展示室の説明文から抜粋したもの

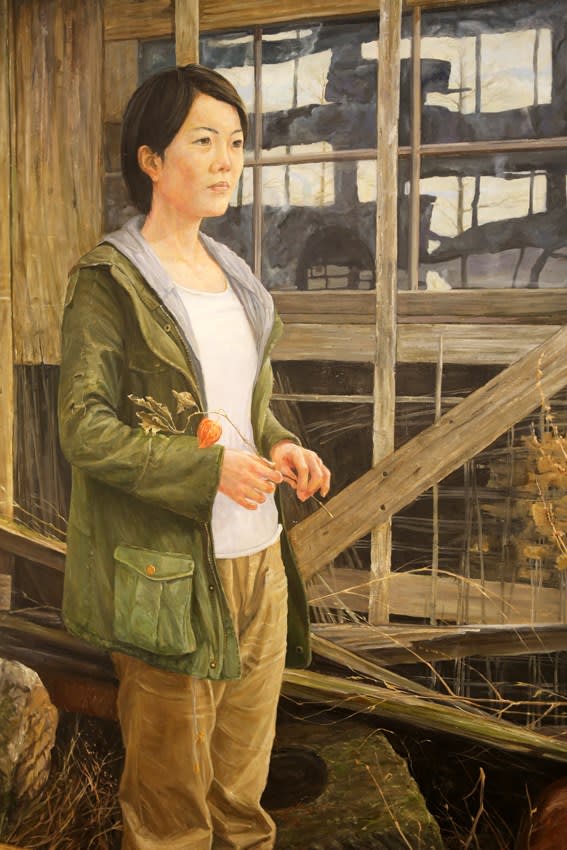

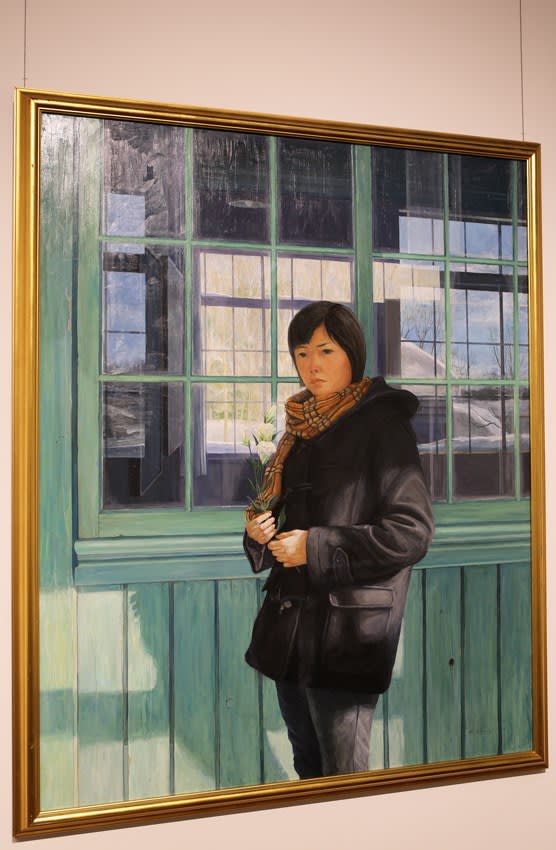

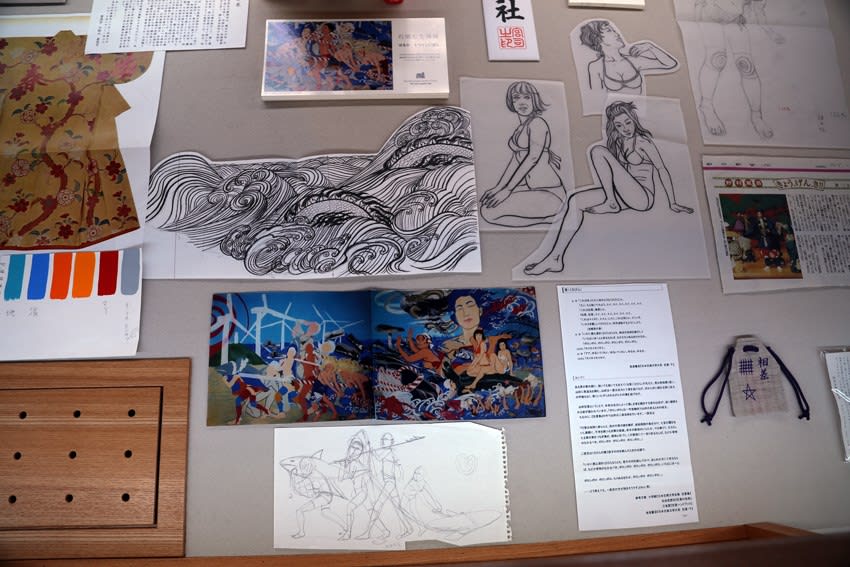

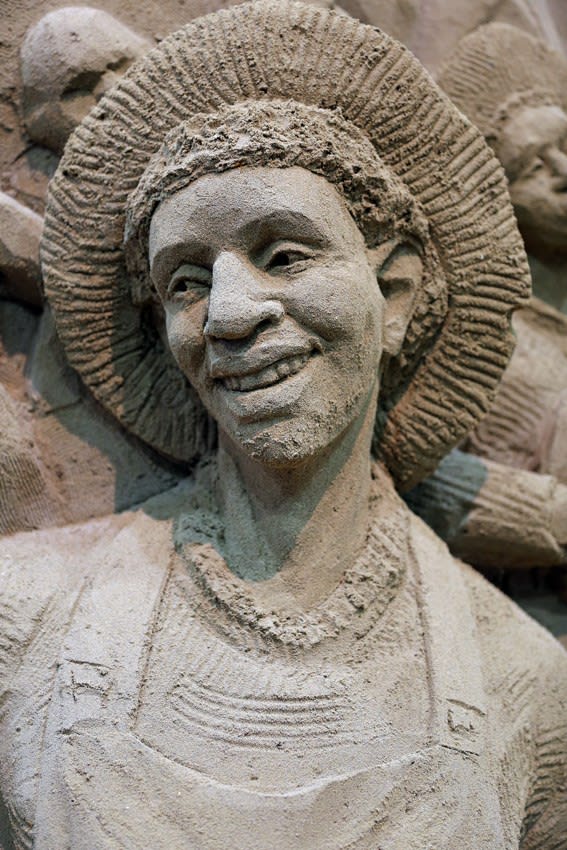

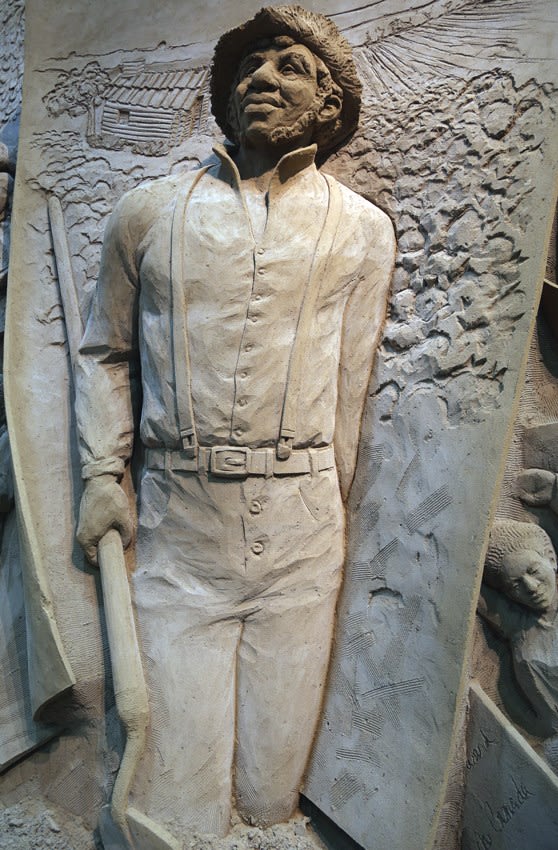

*武石といえば人物像、女性像に定評がある

風景に着手したのは今まで挑戦していない何かを描きたくなったからだという

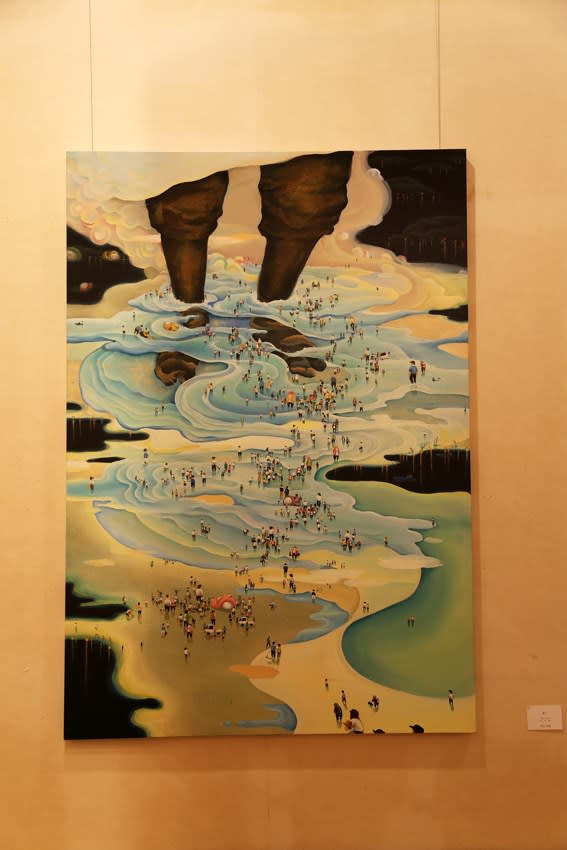

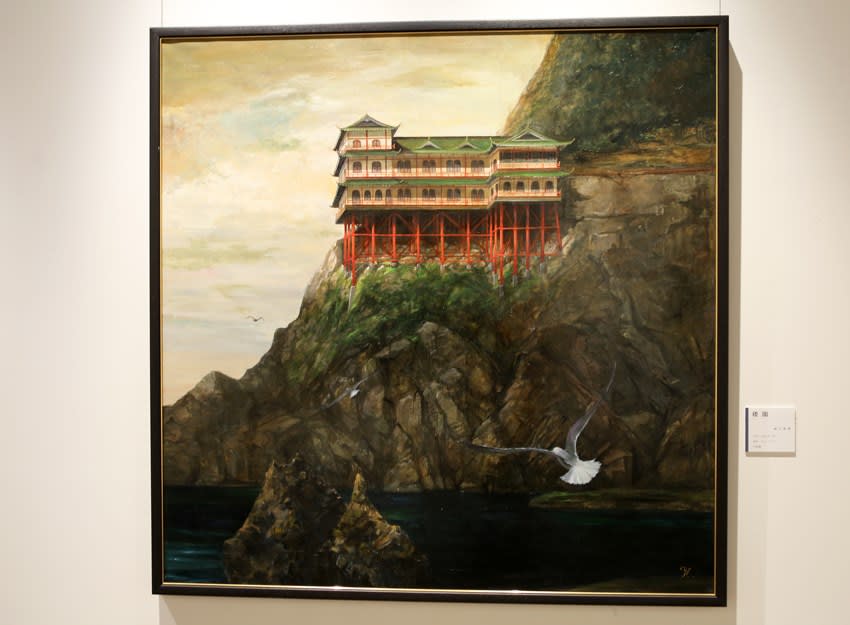

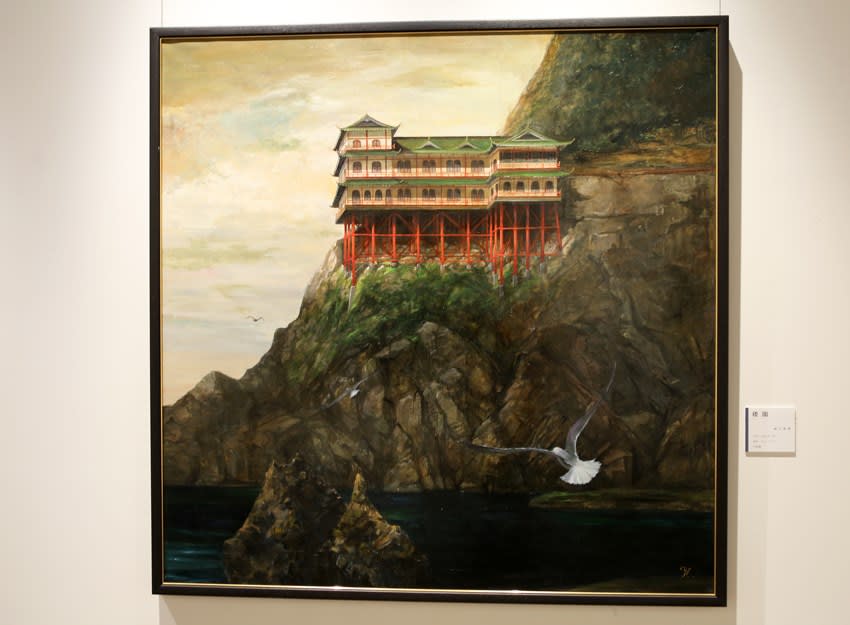

17 「楼閣」 2015年 道展90周年企画展

*90周年道展企画展には、小樽オタモイ海岸の龍宮閣に題材とした「楼閣」を出品した

昭和初期、オタモイの絶壁に沿って建てられた高級料亭、龍宮閣に着想をえたものだ

*1952年の大火で焼失するまで20年に満たない短い営業時間だが、その華やかさは今も語り継がれる

武石が幼い頃、オタモイに遊びに行くと、焼失した龍宮閣の土台コンクリートがあった

本作はその記憶をたどっての制作だった。色彩は武石の想像による

18「鎮守の杜」 2012年

*鎮守の杜は岩見沢の自宅近くにある神社の森を描いた

この絵を見たとき、秋田県にかほ市にある「九十九島」の風景を思い出した

芭蕉が訪れた北限の地である

19「木 陰」 2013年

50.0×72.7 作品が小さくなる。照明がガラスに反射して絵に縦線が入ったり、全体にくすんでしまった

20「地球岬2」 2015年

100メートル前後の断崖絶壁が連なり、快晴の日には展望台から太平洋を一望できるという

この絵を観て行ってみたいと思った

21「積丹岬」 2013年

2年前に積丹半島の岬巡りをしたことがある

そのなかでも、シャコタンブルーと呼ばれる、この積丹岬は本当に美しいところだった

市立小樽美術館 2F:企画展示室 3月11日~5月31日 開館時間 9:30-17:00

観覧料:一般 300円 高校生・市内高齢者 150円 中学生以下 無料

撮影 平成30年3月14日

「④残したい風景」

*印で始まる文章は展示室の説明文から抜粋したもの

*武石といえば人物像、女性像に定評がある

風景に着手したのは今まで挑戦していない何かを描きたくなったからだという

17 「楼閣」 2015年 道展90周年企画展

*90周年道展企画展には、小樽オタモイ海岸の龍宮閣に題材とした「楼閣」を出品した

昭和初期、オタモイの絶壁に沿って建てられた高級料亭、龍宮閣に着想をえたものだ

*1952年の大火で焼失するまで20年に満たない短い営業時間だが、その華やかさは今も語り継がれる

武石が幼い頃、オタモイに遊びに行くと、焼失した龍宮閣の土台コンクリートがあった

本作はその記憶をたどっての制作だった。色彩は武石の想像による

18「鎮守の杜」 2012年

*鎮守の杜は岩見沢の自宅近くにある神社の森を描いた

この絵を見たとき、秋田県にかほ市にある「九十九島」の風景を思い出した

芭蕉が訪れた北限の地である

19「木 陰」 2013年

50.0×72.7 作品が小さくなる。照明がガラスに反射して絵に縦線が入ったり、全体にくすんでしまった

20「地球岬2」 2015年

100メートル前後の断崖絶壁が連なり、快晴の日には展望台から太平洋を一望できるという

この絵を観て行ってみたいと思った

21「積丹岬」 2013年

2年前に積丹半島の岬巡りをしたことがある

そのなかでも、シャコタンブルーと呼ばれる、この積丹岬は本当に美しいところだった

市立小樽美術館 2F:企画展示室 3月11日~5月31日 開館時間 9:30-17:00

観覧料:一般 300円 高校生・市内高齢者 150円 中学生以下 無料

撮影 平成30年3月14日