さて、前回に引き続き、Dave Clark 5をご紹介致します。

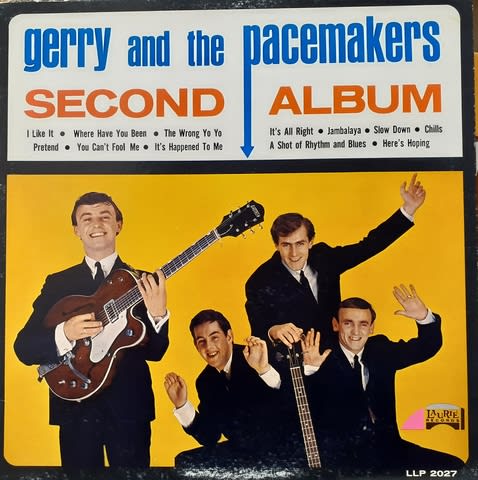

皆さん、サーチャーズ、クリフ・リチャード、ジェリー&ペーカーズ、フレディ&ドリーマーズ等、今までいくつかの「ブリティッシュ・ビート・グループ」を紹介して参りましたが、聴いて頂けましたでしょうか?

まだまだ隠れた・・・というか「今では語られなくなった面々」がいることには驚かされます。特に、前回も書きましたがドラムとリズムを全面に押し出し、そこにサックスやオルガン、コーラスが絡み合う重厚なサウンドは他のバンドとは異彩を放っております。それこそがデイブ・クラーク・ファイブなのです!当時の・・・特に彼らのサウンドメイクがアメリカのロック少年の心を捉えた事実こそ、当時のチャートアクションを見れば明白に物語ります。

と言う事で、今回はそんなDave Clark 5の1stアルバム「ステレオ盤」(USオリジナル2ndカバー)をご紹介致します。

前回は同じ1stアルバム「モノラル盤」を紹介して参りましたが、1964年当時、まだ世の主流はモノラル録音だったことから、ステレオで再生できる再生機器を持っている人も少なかったのが実情。このDave Clark 5の1stも、そもそもモノラルで再生される事を前提として録音されていたのですが、ここで、このジャケット上部の表記に注目しましょう!「Electronically Re-channeled for STEREO」と大きく書かれているでしょう!要するに、「元々モノラルだった録音に、後から音響処理をしてステレオっぽく聴こえるようにしました」という事なのです。日本では「疑似ステレオ」と言われていますね。ステレオが当たり前の現代では「なんだそれ?」という感じですが、当時ではさほど珍しい物ではなく、多くの「疑似ステレオ盤」がモノラル盤と共に発売されていました。

ビートルズやビーチ・ボーイズでお馴染み、我らが「キャピトル・レコード」ではビーチボーイズの疑似ステレオ盤には「Duophonic」と表記されておりますので、こちらの方が馴染み深い方も多いのではないでしょうか?ちなみにビートルズのキャピトル盤にはしっかりと「ステレオ」と記載されておりましたね。

それでは針を落としていきましょう!一曲目の「Glad all over」から早速、違和感が・・・・。しかしまだその違和感の正体が分からない。音の雰囲気としてはモノラル盤より迫ってくるような迫力を感じます。試しにアンプのバランスのつまみを変えて、片方ずつのスピーカーで聴いてみる。片方では高音が、もう片方では低音が目立つようなミックスになっており、どちらか片方だけだと物足りません。なるほど、これが疑似ステレオの正体かと思いながら、再びバランスのつまみを中央に戻し聴き入る。

・・・・途中、1分12秒ぐらいでしょうか。それまで迫っていたドラムとコーラスが一旦ピタッと止まる箇所で「Stay」という言葉が「すてい・・・・・えい・・・えい・・・」と深いエコーの残響音で鳴り響きます。ここで僕は確信するのです。このステレオ盤の違和感の正体を。そう、モノラル盤と比べ、ステレオ盤は全体的に明らかに深いエコーがかけられており、それが聴く人に「迫ってくる感覚」を与えるのです。曲によって多少の強弱はあるものの、そのエコーに注目して聴き進める僕。ただ、この深いエコーや迫ってくる感覚、そして「酔った時のふわふわした感覚」は初体験では無い。以前も同じような感覚に襲われた事があるなと思いながら、記憶を遡ってみる・・・

そう。66年辺りから出始める「ガレージサイケやサイケ軍団の音」そんな質感と同質だという事に気付かされました。(このあたりのお話は後日・・・)A面、B面を聴き終え、その余韻が耳に残っているうちに、今度はすぐさまモノラル盤に針を落としてみましょう。

・・・やはり前回レビューした感想と同じく、非常にタイトなリズムの骨太なロックだと再認識です。そして今一度ステレオ盤を回してみると・・・まるで当時の若手ガレージサイケバンドの隠れ名盤のようにすら感じるのです。そんな「絶妙なトリップ感」が存在するのは大発見でしょう。このような疑似ステレオ盤が、当時のアメリカのロック少年にどのような影響を与えたかは分かりませんが、この深いエコーから生じるトリップ感覚が、数年後のサイケデリックムーヴメントの一つのきっかけになったのではないだろうか?と推測せずにはいられません。この様な発見こそRock史にとって大きなものだと研究者にとっては大いに興奮いたします!

僕自身、当時の60年代ロック盤というものは『「基本モノラル」で押さえておけばOk』と思い込んでおり「疑似ステレオ盤」という物にはそこまで着目していませんでした。しかし今回『編集長』に「コイツも聴いてみるべきだ!」と渡されたステレオ盤・・・渡された意味が聴いて初めて理解できたということなのです。

レコード会社によっても、その表記から方法論までもが大いに異なる『USステレオ盤』。盤によって、レコ―ド会社によって、ミュージシャンによって「疑似ステレオ盤」の魅力は尽きない・・・そんな奥深さを感じさせる盤となりました。

まだまだアナログ盤の世界は知らない事が多すぎます!これからも「この底なしのアナログ盤の沼にどっぷりと浸かっていかなければならない」そう感じさせる出来事でありました・・・

雨の湘南からスターマンがお送り致しました。では今日はこの辺で!ありがとうございました。

《「Starman」筆》

ご意見・ご感想・記事投稿・編集長の執筆、演奏、講演依頼などは『コメント欄』か『ハードパンチ編集部』までどうぞ!

https://hardp.crayonsite.com

編集長『MASH』が経営するギター専門店『Jerry's Guitar』公式サイトはコチラ

引っ越し先「New夕刊ハードパンチBlues」