霊憲候簿 で江戸の正午の気温を追いかけて、現在の平年値と比較してきましたが、水野老中の改革の余波でしょうか、はたまた火事にでもあったのでしょうか、

天保十三年二月二十一日から天保十五年二月四日まで気温の記録が途絶えてしまいます。

どうしようもないので、天保十五年から気温の比較を再開いたしましょう。

天保十五年もまた、現代と比較しますと平均で2,1度ほど寒冷であったことがわかります。

やはり天保は寒かったようです。

天保十五年といえば、飯岡助五郎と笹川繁蔵の大利根河原の決闘

、高野長英の放火、脱獄

、高野長英の放火、脱獄 など幕府権力のゆらぎが大きくなってきた年でもあります。

など幕府権力のゆらぎが大きくなってきた年でもあります。そんな中で、天保十五年五月十日(1844年6月25日)水戸藩の藤田東湖に日記によりますと、

「暁七ツ時大城奥より出火御本丸不残御焼失」 となります。火は「朝五時頃鎮火」とありますので、4時間ほど燃えていたようです。

「暁七ツ時大城奥より出火御本丸不残御焼失」 となります。火は「朝五時頃鎮火」とありますので、4時間ほど燃えていたようです。まだ暗い午前四時の火事です、消火活動も十分ではなく

、江戸城本丸は全焼、たくさんの人が亡くなり、多くの財宝が灰塵に帰しました。

、江戸城本丸は全焼、たくさんの人が亡くなり、多くの財宝が灰塵に帰しました。 庶民一同には、何か増税を感じさせる出来事です。

庶民一同には、何か増税を感じさせる出来事です。ともあれ、江戸の大火

と言いますと、西高東低の冬型気圧配置で西よりの乾いた風

と言いますと、西高東低の冬型気圧配置で西よりの乾いた風 がつきものですが、この日はどうでしょうか。前日の九日から江戸の天気をみて参りましょう。

がつきものですが、この日はどうでしょうか。前日の九日から江戸の天気をみて参りましょう。九日

大雨【二宮尊徳日記】【江戸】

大雨【二宮尊徳日記】【江戸】 雨ふる【月岑日記】【江戸】

雨ふる【月岑日記】【江戸】 終日大雨、夜に入篠をつくが如し【藤田東湖日禄】【江戸】

終日大雨、夜に入篠をつくが如し【藤田東湖日禄】【江戸】 初昏雨北風、68度(摂氏20度)【霊憲候簿】

初昏雨北風、68度(摂氏20度)【霊憲候簿】十日

昨九日より大雨今日一日振り申候【二宮尊徳日記】【江戸】

昨九日より大雨今日一日振り申候【二宮尊徳日記】【江戸】 雨ふる【月岑日記】【江戸】

雨ふる【月岑日記】【江戸】 朝雨北風、、67度半(摂氏19.7度)【霊憲候簿】

朝雨北風、、67度半(摂氏19.7度)【霊憲候簿】となっていて、梅雨の最中で連日の雨、しかも火災中は滂沱たる大雨だったことが分かります。

気温は15~19度くらいで、弱い北風がふいていたようです。

油断があったのでしょう、大雨の中の大火、ちょっと珍しい情景です。まったく火災は恐ろしいですね。

というわけで

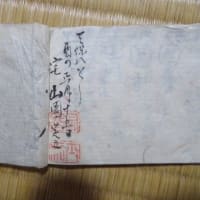

写真の牛の絵は、出羽三山を厚く崇敬する人々に火難が生じると どこからともなく神牛が現れ火煙の中を駆け回り火を消すと伝えられ[火伏せの牛]として崇められているお札です。

かく言う私は,修験道羽黒派山伏 健澄 でござります。

大雨の中で江戸城全焼

なんとも不思議な事があるものですねぇ・・。

藤田東湖のお名前がなにやら懐かしいです

このところ急に寒くなって、江戸時代を思い出しました

もうじき北風も吹いてくるでしょう。

神牛さま、健澄さま。

大火がありませんように、お力お貸し下さいませ。

物好きが高じまして、25年も前に羽黒山に山伏修行に行って参りました。

修行の内容は「聞かば語るな、語らば聞くな」と言いますので、言わないでおきます。

最後の日、山伏名をもらい、籠堂から「おぎゃあ」と言って出て参ります。

難行、苦行の奥儀をつくした修行ですが、平凡な日常生活ほどの難行はないような気がしました。

と言う訳で、平常心を崩さず、日々の戸締り、火の用心よろしくお願いします。