こんばんわ。

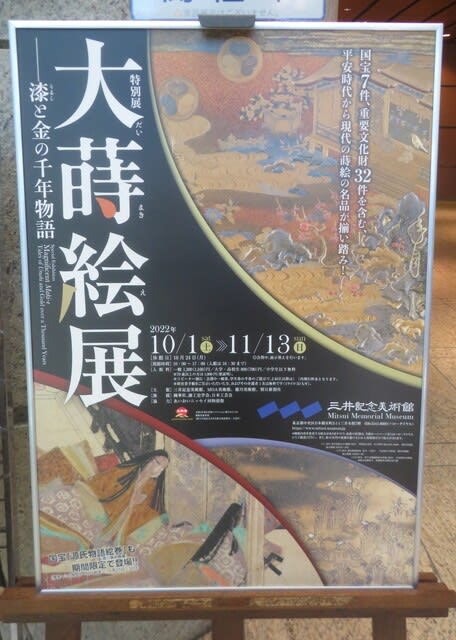

日本橋の三井記念美術館で大蒔絵展/漆と金の千年物語展が開かれている。なんと国宝7件、重要文化財32件を含む平安時代から現代の蒔絵の名品が揃い踏みという豪華な展覧会である。MOA美術館、徳川美術館との共催で、MOAでは同展がすでに4月に開催された。三展合わせるとで国宝25件、重文51件ということだ。

こういうのを目の保養というのだろう。専門的なことは分からないが、漆で描かれ、金粉や銀粉で蒔きつけた文様がどれもうつくしく、何ともいえない。その上、徳川美術館からは国宝の源氏物語絵巻(展示期間限定)やMOAからは、(ぼくには馴染みの)鹿下絵新古今和歌巻や抱一の”藤蓮楓”も来ている。

どう記録に残しておこうかと考えた末、国宝7件すべて、そしてお気に入りプラスαとした。会場内は写真撮影は禁止なので、ちらし等の写真などを利用した。では、進行!各作品の説明は所蔵館の解説文を引用させてもらった。

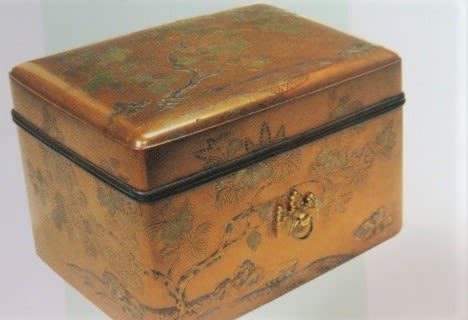

国宝 桐蒔絵手箱 (南北朝時代 14世紀 熊野速玉大社) よく展覧会の代表作品が展示される展示室2(個室)に置かれていた。

国宝 澤千鳥螺鈿蒔絵小唐櫃 (平安時代 12世紀 高野山金剛峯寺) カキツバタと沢潟の花が咲く地にたくさんの千鳥が舞う素晴らしい風景。

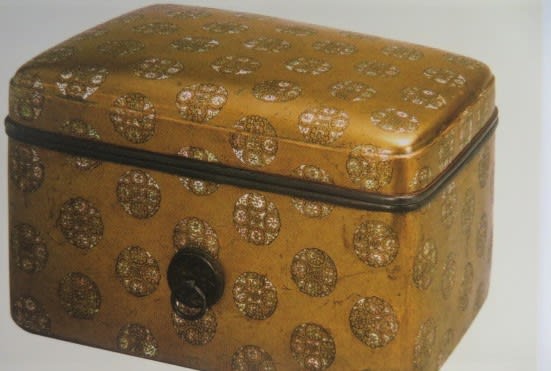

国宝 浮線綾螺鈿蒔絵手箱 (鎌倉時代 13世紀 サントリー美術館)金粉を密に蒔いた沃懸地に、螺鈿によって浮線綾文という伝統的な有職文様の円形花文を等間隔で表す。名品の多い鎌倉時代の手箱の中でも代表作に数えられる(サントリー美術館)。

国宝 八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳作、江戸時代)

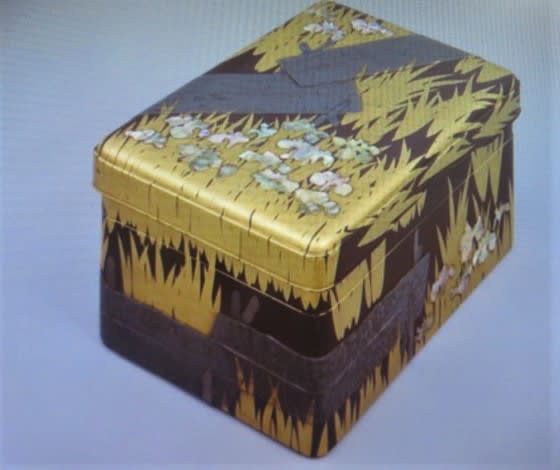

国宝 初音蒔絵貝桶 (幸阿弥長重作 江戸時代 寛永16年(1639)徳川美術館)千代姫の”日本一の嫁入り道具”のひとつ。婦女の貞節の象徴である合貝(貝覆)を納める桶。八角形で同形の台が添い、朱房の紐をかける。二合一対。婚礼調度の中では最も重要な意味を持ち、大名の婚礼行列では先頭を飾り、家老や重臣が「御貝桶渡役」を務める(徳川美術館)。

国宝 初音蒔絵文台・硯箱 (幸阿弥長重作 江戸時代 寛永16年(1639)徳川美術館)これも”初音の調度”。

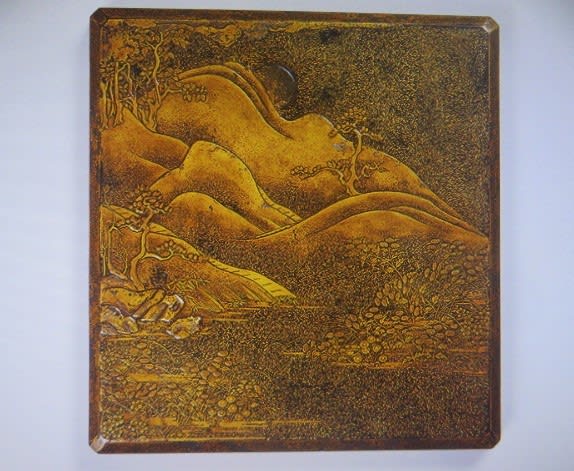

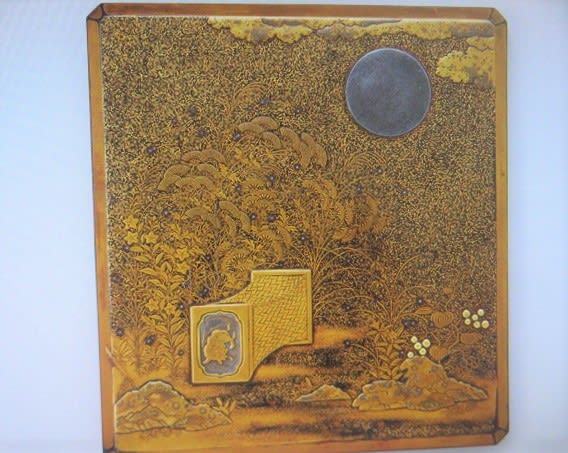

重要文化財 男山蒔絵硯箱 (室町時代 15世紀 東京国立博物館)『続後撰和歌集』の源雅実の歌「なほ照らせ代々に変はらず男山仰ぐ峯より出づる月影」を主題とした硯箱。画中には「なを・代々・男」などの文字が巧みに隠されている(文化遺産オンライン)。

重要文化財 砧蒔絵硯箱 (室町時代 15世紀 東京国立博物館)秋の野に置かれた枕、(裏には)板葺きの家の中で砧を打つ男女の姿などを描く。画中の「しられ」「ぬる」の文字と合わせて、『千載和歌集』巻5の俊盛法師の歌「衣うつ音をきくにぞ知られぬる 里遠からぬ草枕とは」を表わしている(東博)

重要文化財 日月蒔絵硯箱 (桃山時代 16世紀 仁和寺) 金粉を密にまいた濃梨地に、蓋表の左上には金貝で日輪、銀金貝で雲を表し、蓋裏には銀金貝で七日月と雲を描きます。また、側面などに三つ爪の龍が上下・左右に蒔絵され、日月・龍は共に対比するように描かれている(仁和寺)。

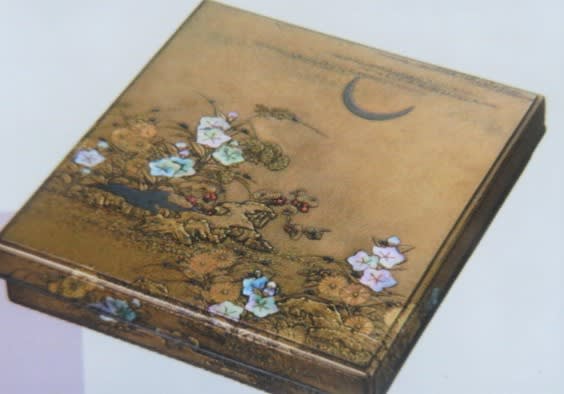

重要文化財 秋野蒔絵硯箱 (伝 五十嵐道甫作 江戸時代 17世紀)

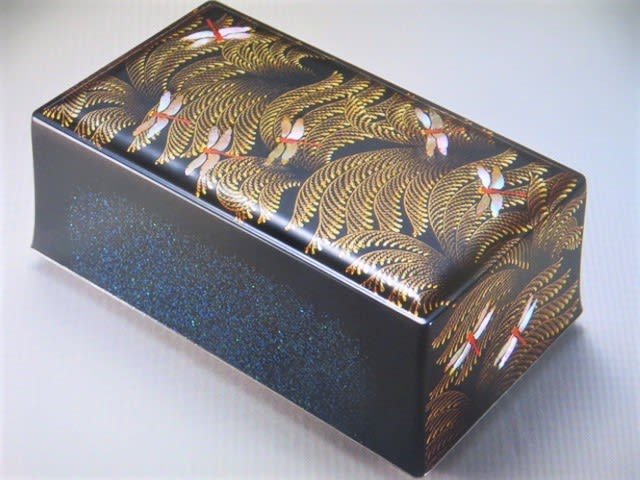

赤とんぼ蒔絵箱 (松田権六作 昭和44年(1969)京都国立近代美術館)

蒔絵以外にも絵画なども。

国宝 源氏物語絵巻 宿木一(絵)平安時代・12世紀 徳川美術館

酒井抱一 藤蓮楓 江戸時代・19世紀 MOA美術館 この写真は撮影自由なMOAで撮ったもの。

本展は以下の章立てになっている。

第 1 章 源氏物語絵巻と王朝の美

第 2 章 神々と仏の荘厳

第 3 章 鎌倉の手箱

第 4 章 東山文化-蒔絵と文学意匠

第 5 章 桃山期の蒔絵-黄金と南蛮

第 6 章 江戸蒔絵の諸相

第 7 章 近代の蒔絵-伝統様式

第 8 章 現代の蒔絵-人間国宝

すばらしい展覧会でした。いい目の保養になりました。

今朝のお月さま。有明の月。

夕富士も見事でした。

では、おやすみなさい。

いい夢を。