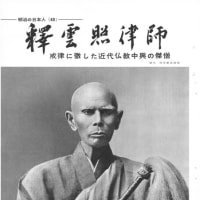

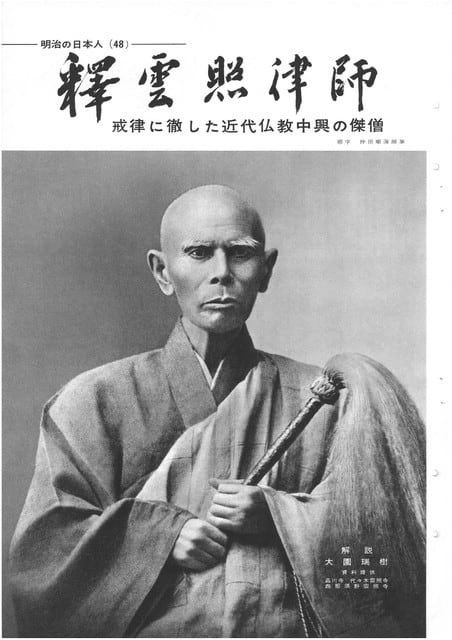

雲照律師 出生から出家修行のこと

釈雲照律師は、文政10年(1827)4月15日(旧暦3月20日)辰の刻、今の島根県出雲市東園町に、大変律義者で篤農家と知られる渡部忠左衛門氏の五男として生まれた。その地は簸川がゆるやかに流れる農村地帯で、北には杵築大社(現出雲大社)の森や天台宗の名刹鰐淵寺のある山々が遠く望める信仰豊かな土地柄であった。

両親はともに信仰心篤く、二番目の兄宣明は早く出雲市知井宮町本郷多聞院の慈雲上人について出家し、他家に嫁いだ姉の子たちもそれぞれ出家する家系であった。律師は、兄宣明の僧侶としての威儀の立派さ、人々から尊敬される様子を見て出家とは貴いものだと思い、やがて自分も出家したいと両親にお願いしていたという。

そんなこともあり、天保7年(1836)2月、この地方の名僧と仰がれていた慈雲上人から弟子にもらい受けたいとの使いが来て、翌日早速に多聞院に挨拶に行き、そのまま入寺することとなった。そして、同年9月8日夜、多聞院本堂において得度式が行われ、大雄坊雲照と僧名を授けられ、沙弥の十戒を受けた。宝暦2年(1752)に再建された多聞院本堂で、戒師は慈雲上人、教授師は上人の法弟大雲法師、証明師は弘法寺の学鳳法印であったという。この時沙弥雲照は10歳での得度であった。

実は沙弥になれる年齢は一般に15歳であるが、四分律では12歳と定められている。ただし12歳以下でも扶養者がない場合などは、鳥を追い払う程度の仕事が出来るならという規程のもとに駆烏沙弥として特に認められることもあったとされるから、余り厳密には守られていなかったことが解る。

沙弥の出家式では、戒師が唱える三帰依文(「弟子某甲・尽未来際・帰依仏・帰依法・帰依僧」)を受者である沙弥に繰り返し三度唱えさせて三宝に帰依せしめて、十戒を授与し、「よく保つやいなや」と問い、「よく保つ」と受持を誓わせる。沙弥の十戒は、在家者の五戒(不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒)の内、不邪淫戒が不淫戒となり、他に以下の五つの戒が加わる。(六)正午以降食を摂らず(七)歌舞音曲を観聴せず(八)装飾品を身につけず化粧せず(九)高い寝床立派な寝床に寝ず(十)金銀を受け取らず。

この荘厳を究めた得度式において、沙弥雲照は本堂仏像の相好の素晴らしさ、特に本尊胎蔵界大日如来と千手観音の尊いお姿に思わず手を合わし拝んだことは一生忘れなかったという。そうして道心益々堅固になった雲照沙弥は日々勉学と修行に邁進する。それが度を超して、来客の際にお茶出しを頼んでも、それがたとえ師の命であっても、「我の出家せしは、さる雑役を執るためにあらず、一身をささげて仏に事えんがためなり」と強く反発したこともあったとか。

そして、雲照の沙弥出家の後、まもなくに慈雲上人は島根県仁多郡横田町の金巌山岩屋寺に転住された。岩屋寺は寺伝によれば、天平勝宝8年に開基された寺で、奈良東大寺や諸国國分寺を創建する聖武天皇の勅願所であったという。この頃雲照沙弥は兄のいる多聞院に帰っては仏典の素読を習われた。その5年後の天保12年(1841)には、慈雲上人は出雲きっての名刹で松江城築城の鬼門に建立されたと伝わる、松江市石橋町尊照山千手院に衆に推されて住職されることとなり、15歳になっていた雲照もともに千手院に移っていった。

その頃慈雲上人は高野山に登られることがあり、その不在中に兄宣明師に従い、真言宗の僧侶として一番初めの大切な修行である四度加行を16歳で修行せられた。天保13年5月25日、千手院道場にて開白し、如法にそして厳格に奉修して翌年3月無魔成満している。

四度加行とは、十八道、金剛界、胎蔵界、護摩の四度法を伝法灌頂入檀の加行として行う。加行とは、正行の前に力を加えて練行することを意味し、四度の度とは生死を超えて悟りに至る意味である。四度加行は、弘法大師が唐で師の恵果阿闍梨から口伝により授けられたと言われ、四度加行の期間は、流派や時代により異なっているが、江戸時代の後期には実に十ヶ月を要していたことが解る。

筆者が高野山専修学院で四度加行をしたときには、昭和62年8月24日に開白し12月1日成満した。はじめに理趣経加行、護身法加行の後に四度に入ったが、併せて丁度百ヶ日であった。修法は一日三座、おおよそ午前4時、10時、午後2時に始まり、沐浴斎戒し途中一座も休むことが許されないのは昔と変わらない。

修法の基本となるその設えと作法について、簡単に確認しておきたい。仏前に設えた横長の机・密壇には香炉・灯明・花立ての三具足、五鈷杵、金剛鈴や火舎、六器、左の脇机には洒水器、散杖、この場合は柄香炉に見立てた五葉の葉をつけた樒の枝など密具を調え、火舎に盛った抹香に点香して、三礼し礼盤に半跏坐で着座する。

まずは行者自らの身を浄め、この供養法の意義目的を述べて、道場を荘厳し、それから本尊を観想し勧請する。そして六種(水・塗香・華鬘・焼香・飲食・灯明)の供養を捧げて、本尊との一体を念想する。さらに本尊真言を百返唱え念じてその法味を十方世界に遍満させ、さらに宇宙万象との一体感を味わう。そして後の供養を施して、功徳を無上菩提に廻向し本尊に本所にお帰りいただいて座を立ち三礼して一座の修法を終えるというもの。

ところで、雲照沙弥はこの四度加行に入って間もなく、千手院先住澄雄上人の弟子で惠観という僧が訪ねてきて、出雲三詩僧の一人とされ京都仁和寺塔中眞乗院海印律師空谷が書写したという『沙弥十戒経』を見せられた。それを読んでみるに、しみじみ戒律の尊さを思い歓喜して、直ちに書写して以来懐に携帯して奉読怠ることがなかったという。

この時雲照沙弥が感激を新たにした『沙弥十戒経』ではあるが、先に示した十戒とは大きく異なりがある。『釋雲照』(東洋書院)に『沙彌十戒経精要和訳』として記されている各項目の最初の一文のみ記してみる。

一、人物を残殺し傷害することを得ざれ

二、偸盗することを得ざれ

三、婦(嫁)を取り、継嗣を畜養することを得ざれ

四、誠信を本となす、両舌し、悪罵し、妄言し、綺語し、前には誉め、後には毀り、人を証して罪に入ることを得ざれ

五、飲酒することを得ざれ

六、兵仗を習弄し、手に利器をとり、六畜を畜養し、飛鳥を籠繋し、車與騎乗して、心に快しとし、心を恣にして馳騁遊猟し、禽獣を弾射することを得ざれ

七、碁局を習弄し、樗蒲博塞して勝負を諍ひ、弄舞調戲し、吟咏歌音し、手に樂器の琴瑟箜篌箏笛竿笙を執り、以て道意を乱る事を得ざれ

八、奇仗巫醫蠱道を學習し、時日と卜筮し、占相を吉凶し、仰いで暦數を観、推歩盈虚、日月博蝕と、星宿の變怪と山崩と地動と風雨と旱澇と歳熟と不熟と有疫とと無疫と、一も知って人に語ることを得ず

九、男女別有り、居るに寺に同じうせず、跡相尋ねず、同じき船車に倶に載ること無かれ

十、賢人にあらざれば友とせず、聖人にあらざれば宗(師)とせず、不孝の子、屠兒獵者、偸盜嗜酒の徒、志趣邪僻にして履行凶嶮なれば交遊し往来することを得ざれ

このように、先に述べた沙弥の十戒とは特に第六条以降大きな違いがある。その違いについて、平川彰著『律蔵の研究』(二八〇頁)には、「この部分は、大野博士もいわれるごとく、『大愛道比丘尼経』の比丘尼の十戒と内容も訳語も類似しているものであり、この点で『漢訳大愛道比丘尼経』を参照して作られたものであろうことは否定できない。」とあり、インド伝来ではなく中国撰述ではないかと疑われる戒経であった。雲照沙弥はもちろんそんなこととも思わず、その内容に引かれて受持したものと思われる。

当時既に周りの僧たちの中には般若湯をあおり、ひそかに梵妻を蓄え、仏書を学ぶこともせずに、占いごとを一つの収入源としたり、碁や将棋に興じ時を空費するなど乱れた様子を見聞していたことであろう。律師はこの『沙弥十戒経』を日々奉読することで、出家としての我が身のあり方を確認し、一層厳しく気を引き締めていたのであろう。

四度加行を終えた雲照師は、千手院の法務の傍ら、兄の宣明師について諸経の素読や研究に勤しみ、さらに出雲国守松平家の儒臣園山作助翁より、「詩経、書経、左伝、荀子」などを学び、松江市母衣町の明教館井山團彌先生について、「論語、易経」中国の経書の講義を聴いたという。常に正座して聞き、姿勢をくずすことなく、習ったことを素早く暗記しその正しさは先生方をも驚かしめるものであったと伝えられているという。

(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

釈雲照律師は、文政10年(1827)4月15日(旧暦3月20日)辰の刻、今の島根県出雲市東園町に、大変律義者で篤農家と知られる渡部忠左衛門氏の五男として生まれた。その地は簸川がゆるやかに流れる農村地帯で、北には杵築大社(現出雲大社)の森や天台宗の名刹鰐淵寺のある山々が遠く望める信仰豊かな土地柄であった。

両親はともに信仰心篤く、二番目の兄宣明は早く出雲市知井宮町本郷多聞院の慈雲上人について出家し、他家に嫁いだ姉の子たちもそれぞれ出家する家系であった。律師は、兄宣明の僧侶としての威儀の立派さ、人々から尊敬される様子を見て出家とは貴いものだと思い、やがて自分も出家したいと両親にお願いしていたという。

そんなこともあり、天保7年(1836)2月、この地方の名僧と仰がれていた慈雲上人から弟子にもらい受けたいとの使いが来て、翌日早速に多聞院に挨拶に行き、そのまま入寺することとなった。そして、同年9月8日夜、多聞院本堂において得度式が行われ、大雄坊雲照と僧名を授けられ、沙弥の十戒を受けた。宝暦2年(1752)に再建された多聞院本堂で、戒師は慈雲上人、教授師は上人の法弟大雲法師、証明師は弘法寺の学鳳法印であったという。この時沙弥雲照は10歳での得度であった。

実は沙弥になれる年齢は一般に15歳であるが、四分律では12歳と定められている。ただし12歳以下でも扶養者がない場合などは、鳥を追い払う程度の仕事が出来るならという規程のもとに駆烏沙弥として特に認められることもあったとされるから、余り厳密には守られていなかったことが解る。

沙弥の出家式では、戒師が唱える三帰依文(「弟子某甲・尽未来際・帰依仏・帰依法・帰依僧」)を受者である沙弥に繰り返し三度唱えさせて三宝に帰依せしめて、十戒を授与し、「よく保つやいなや」と問い、「よく保つ」と受持を誓わせる。沙弥の十戒は、在家者の五戒(不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒)の内、不邪淫戒が不淫戒となり、他に以下の五つの戒が加わる。(六)正午以降食を摂らず(七)歌舞音曲を観聴せず(八)装飾品を身につけず化粧せず(九)高い寝床立派な寝床に寝ず(十)金銀を受け取らず。

この荘厳を究めた得度式において、沙弥雲照は本堂仏像の相好の素晴らしさ、特に本尊胎蔵界大日如来と千手観音の尊いお姿に思わず手を合わし拝んだことは一生忘れなかったという。そうして道心益々堅固になった雲照沙弥は日々勉学と修行に邁進する。それが度を超して、来客の際にお茶出しを頼んでも、それがたとえ師の命であっても、「我の出家せしは、さる雑役を執るためにあらず、一身をささげて仏に事えんがためなり」と強く反発したこともあったとか。

そして、雲照の沙弥出家の後、まもなくに慈雲上人は島根県仁多郡横田町の金巌山岩屋寺に転住された。岩屋寺は寺伝によれば、天平勝宝8年に開基された寺で、奈良東大寺や諸国國分寺を創建する聖武天皇の勅願所であったという。この頃雲照沙弥は兄のいる多聞院に帰っては仏典の素読を習われた。その5年後の天保12年(1841)には、慈雲上人は出雲きっての名刹で松江城築城の鬼門に建立されたと伝わる、松江市石橋町尊照山千手院に衆に推されて住職されることとなり、15歳になっていた雲照もともに千手院に移っていった。

その頃慈雲上人は高野山に登られることがあり、その不在中に兄宣明師に従い、真言宗の僧侶として一番初めの大切な修行である四度加行を16歳で修行せられた。天保13年5月25日、千手院道場にて開白し、如法にそして厳格に奉修して翌年3月無魔成満している。

四度加行とは、十八道、金剛界、胎蔵界、護摩の四度法を伝法灌頂入檀の加行として行う。加行とは、正行の前に力を加えて練行することを意味し、四度の度とは生死を超えて悟りに至る意味である。四度加行は、弘法大師が唐で師の恵果阿闍梨から口伝により授けられたと言われ、四度加行の期間は、流派や時代により異なっているが、江戸時代の後期には実に十ヶ月を要していたことが解る。

筆者が高野山専修学院で四度加行をしたときには、昭和62年8月24日に開白し12月1日成満した。はじめに理趣経加行、護身法加行の後に四度に入ったが、併せて丁度百ヶ日であった。修法は一日三座、おおよそ午前4時、10時、午後2時に始まり、沐浴斎戒し途中一座も休むことが許されないのは昔と変わらない。

修法の基本となるその設えと作法について、簡単に確認しておきたい。仏前に設えた横長の机・密壇には香炉・灯明・花立ての三具足、五鈷杵、金剛鈴や火舎、六器、左の脇机には洒水器、散杖、この場合は柄香炉に見立てた五葉の葉をつけた樒の枝など密具を調え、火舎に盛った抹香に点香して、三礼し礼盤に半跏坐で着座する。

まずは行者自らの身を浄め、この供養法の意義目的を述べて、道場を荘厳し、それから本尊を観想し勧請する。そして六種(水・塗香・華鬘・焼香・飲食・灯明)の供養を捧げて、本尊との一体を念想する。さらに本尊真言を百返唱え念じてその法味を十方世界に遍満させ、さらに宇宙万象との一体感を味わう。そして後の供養を施して、功徳を無上菩提に廻向し本尊に本所にお帰りいただいて座を立ち三礼して一座の修法を終えるというもの。

ところで、雲照沙弥はこの四度加行に入って間もなく、千手院先住澄雄上人の弟子で惠観という僧が訪ねてきて、出雲三詩僧の一人とされ京都仁和寺塔中眞乗院海印律師空谷が書写したという『沙弥十戒経』を見せられた。それを読んでみるに、しみじみ戒律の尊さを思い歓喜して、直ちに書写して以来懐に携帯して奉読怠ることがなかったという。

この時雲照沙弥が感激を新たにした『沙弥十戒経』ではあるが、先に示した十戒とは大きく異なりがある。『釋雲照』(東洋書院)に『沙彌十戒経精要和訳』として記されている各項目の最初の一文のみ記してみる。

一、人物を残殺し傷害することを得ざれ

二、偸盗することを得ざれ

三、婦(嫁)を取り、継嗣を畜養することを得ざれ

四、誠信を本となす、両舌し、悪罵し、妄言し、綺語し、前には誉め、後には毀り、人を証して罪に入ることを得ざれ

五、飲酒することを得ざれ

六、兵仗を習弄し、手に利器をとり、六畜を畜養し、飛鳥を籠繋し、車與騎乗して、心に快しとし、心を恣にして馳騁遊猟し、禽獣を弾射することを得ざれ

七、碁局を習弄し、樗蒲博塞して勝負を諍ひ、弄舞調戲し、吟咏歌音し、手に樂器の琴瑟箜篌箏笛竿笙を執り、以て道意を乱る事を得ざれ

八、奇仗巫醫蠱道を學習し、時日と卜筮し、占相を吉凶し、仰いで暦數を観、推歩盈虚、日月博蝕と、星宿の變怪と山崩と地動と風雨と旱澇と歳熟と不熟と有疫とと無疫と、一も知って人に語ることを得ず

九、男女別有り、居るに寺に同じうせず、跡相尋ねず、同じき船車に倶に載ること無かれ

十、賢人にあらざれば友とせず、聖人にあらざれば宗(師)とせず、不孝の子、屠兒獵者、偸盜嗜酒の徒、志趣邪僻にして履行凶嶮なれば交遊し往来することを得ざれ

このように、先に述べた沙弥の十戒とは特に第六条以降大きな違いがある。その違いについて、平川彰著『律蔵の研究』(二八〇頁)には、「この部分は、大野博士もいわれるごとく、『大愛道比丘尼経』の比丘尼の十戒と内容も訳語も類似しているものであり、この点で『漢訳大愛道比丘尼経』を参照して作られたものであろうことは否定できない。」とあり、インド伝来ではなく中国撰述ではないかと疑われる戒経であった。雲照沙弥はもちろんそんなこととも思わず、その内容に引かれて受持したものと思われる。

当時既に周りの僧たちの中には般若湯をあおり、ひそかに梵妻を蓄え、仏書を学ぶこともせずに、占いごとを一つの収入源としたり、碁や将棋に興じ時を空費するなど乱れた様子を見聞していたことであろう。律師はこの『沙弥十戒経』を日々奉読することで、出家としての我が身のあり方を確認し、一層厳しく気を引き締めていたのであろう。

四度加行を終えた雲照師は、千手院の法務の傍ら、兄の宣明師について諸経の素読や研究に勤しみ、さらに出雲国守松平家の儒臣園山作助翁より、「詩経、書経、左伝、荀子」などを学び、松江市母衣町の明教館井山團彌先生について、「論語、易経」中国の経書の講義を聴いたという。常に正座して聞き、姿勢をくずすことなく、習ったことを素早く暗記しその正しさは先生方をも驚かしめるものであったと伝えられているという。

(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)