Vosne Romanee Les Clous Prieure Roch 2005

ドメーヌ・プリューレ・ロック

Domaine Prieure Roch

所在地:ニュイ・サン・ジョルジュ

生産するワインの種類:赤、白

得意とするワインの種類:赤

所有する主な畑:12ha

・Vosne Romanee Les Clous (0.7ha)

・Vosne Romanee Les Suchots (1.0ha)

・Vosne Romanee Clos Goillotte (0.55ha) (monopole)

・Vosne Romanee Champs Perdrix

・Vosne Romanee Les Hautes Maizieres

・Vosne Romanee Pre de la Folle

・Vosne Romanee La Colombiere

・Nuits St. Georges Clos de Corvees (5.0ha) (monopole)

・Clos de Vougeot

・Chambertin Clos de Beze (1.0ha)

ワインの特徴:

・香りはピノノワールのチェリーやベリー系の感じと、有機栽培特有の酵母や野菜等にも似た独特の香り。馬小屋臭。

・やや濁り(ちょっと言葉が悪いかもしれませんが)が感じられますが、ノンフィルターのためでしょう。

・強烈な果実味!

・1988年よりワイン造り作りを2haで開始し、現在もメタヤージュ契約を継続。89年より正式にドメーヌ・プリューレ・ロックを設立。

・ワイン造りの基本は極端なまでの自然体。畑で最高の葡萄造りをすることがワイン造りの最も重要であり、「ビオロジック」という古典農法、つまり自然と共存する有機無農薬栽培を実践する一人。

・農薬・化学肥料はいっさい未使用

・自然酵母だけでの発酵を行い、無濾過。(通常、澱引きさえしない)

・除梗なしでの醗酵。醗酵の初めは温度を摂氏16度程度まで下げ、そのあと33度まで上げて二日間ほど醗酵させる。そして醗酵が完全に終わったあともそのまま寝かし、計3週間ほどの時間をかける。

・伝統的な人の足でのプレス実施(ピジャージュ)。(強制的にマストを下に押してかき混ぜることはしない)

・新樽は積極的に使用しない

・酸化防止剤は使用せず、代わりに炭酸ガスを利用して酸化防止。(ガスをしっかり抜くためワインを飲む相当前に抜栓が必要?)

・Les Suchotsは樹齢30年以上(1969植樹)

・Les Hautes Maizieresはさらに老木で1966年植樹

・Clos de Corveesは1912年に作られたクロで、50~70年の樹齢(ラベルにはヴィエイユ・ヴィーニュとの記述はないが、まさにヴィエイユ・ヴィーニュ!)

・Clos Goillotteはル・グラン将軍が自家ワインを造るために所有していた畑

・Clos de Bezeは樹齢80年!是非一度飲んでみたい。

・パリのワイン専門店でも店頭には並べられず、特定の顧客にのみ販売されているほど希少。見かけたら是非買いた~い!

・オーナーのアンリ・フレデリック・ロック氏は、ロマネ・コンティ復興の人として知られるアンリ・ルロワ氏の孫にあたり、92年からヴィレーヌ氏と共にDRCの共同経営者も務めている。(マダム・ビーズ・ルロア女史は、アンリ・フレデリック・ロック氏の母親(ボリーヌ・ルロワ)の3つ年下の妹で、つまりマダム・ビーズ・ルロア女史はアンリ・フレデリック・ロック氏の叔母さんにあたる)

おすすめワイン:

・Vosne Romanee Les Suchots

・Nuits St. Georges 1er Cru

・Nuits St. Georges

(にゅぶにゅぶより)

Domaine Prieure Roch

テロワールを尊重した端正なワイン

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC)の共同経営者アンリ・フレデリック・ロック氏が1988年から始めたドメーヌです。

(アンリ・フレデリック・ロック氏はマダム・ルロワの甥にあたります。)

DRCの醸造責任者ベルナール・ノブレ氏との経験をもとに、シトー派時代の有機農法(ビオロジック)を復活して経営を行い、醸造法もブドウの房をまるごと発酵槽に入れる伝統的手法を採用。樽熟成は畑の力に応じて新樽比率を使い分けています。酸化防止剤のSO2(亜硫酸)も一切使用しません。端正な風貌のワインで、畑の個性を尊重し、そのまま反映した風味には定評があります。

Vosne-Romanee Les Clous

2005 ヴォーヌ・ロマネ レ・クル

ヴォーヌ・ロマネ村レ・クル畑/ヴィラージュ

房をまるごと醸造する伝統的醸造法ならではのスパイシーな風味。果実味、タンニンはほどほど。いかにもロック氏らしいワイン。

(宮武酒店より)

村名格の畑で、複数の区画のブドウから作られるワインです。プリューレロックの格ラインナップの中でもカジュアルなクラスのワインです。非常に天候に恵まれた2005年はヴォーヌロマネらしい優しさや妖艶さと、質の良い酸味などのバランスが秀逸。黒い果実、バラ、スパイスなどのフレーバーに満ちているワインです。

ドメーヌ・プリューレ・ロックは、ブルゴーニュ地方のワイン生産者として名高い存在であったアンリ・ルロワ氏の孫、アンリ・フレデリック・ロック氏が1988年に創立し運営しています。それまで、全く別の仕事をしていた彼は、ある日ヴォーヌ・ロマネ村の中心にあるブドウ園を訪れました。畑に足を踏み入れた瞬間、「体中の血が騒ぎ始めて、何か熱い思いが込み上げてきて、これだ!!」と感じたといいます。この畑こそが尊敬する祖父が所有していた“CLOS GOILLOTTE(クロ・ゴワイヨット)”でした。ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティの共同所有者だった母親のポリーヌ・ルロワさんもこの話を聞いて、彼の「独自のドメーヌを設立する」という夢に賛成してくれました。以降アンリ・フレデリックは次々と由緒ある畑を購入し、自分の夢を実現すべく精力的に活動していったのです。ワイナリー設立に当っては、最も近代的で優れた機能の設備を導入し、ブルゴーニュの古き伝統技に近代技術を見事に融合させ、優れた品質を一層磨きあげていきます。現在はドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティの共同経営者としても活躍しています。

<栽培・ワイン造りの主なポイント>

1. 植樹密度を高めて1本当りの収穫量を抑える(平均25~30hl)。

2. 除草剤、化学肥料など一切使用しない。

3. 施肥はバイオ理論に基づき、最小限にとどめる。

4. 選果作業を、収穫時及び発酵槽に入れる前に2度行なう。特に収穫時には灰色カビのついた果実がないか厳格にチェックし、他の房と接触する前に現場で除去する。蔵に着くとベルトコンベアーを使って一粒単位の選別を行い、損傷・腐敗果、未熟果や葉などの不要物を完璧に取り除く。

5. 選果されたブドウは除梗せず、房ごと発酵槽に投入される。目的は果汁を空気に触れさせて果実香を減少させない為。これは亜硫酸の添加量が極めて少ないワイン造りをする為の工夫なのだ。また、古木の梗(茎)に含まれるタンニン成分は、ワインに骨格と複雑さを与えてくれる。また梗を含んだ果帽はふっくらと柔らかく、果汁の浸透が促進されて成分抽出が進むため、この伝統的な発酵方法を守り抜いている。

6. 人口酵母は一切使用せず、土着の野生酵母による発酵(土地の相互共同産物:cotraductrices des terroirs)を行なう。

7. ブドウを木製の発酵槽に投入した後、炭酸ガスを発酵槽の空いたスペースに充填して空気との接触を防ぐ。

8. 発酵・熟成中は亜硫酸を使わない。亜硫酸無添加で発酵させることはテロワールに由来する独特の香りを瓶詰めされたワインに残すことができる大事な技術。その為には、何よりも健全な果実でなくてはならない。

9. 発酵温度が高温にならないよう自動調節してワインを熱変化から保護し、果実香を可能な限り保つ。同時に醸し期間を長くでき、色素やタンニンをより多く抽出させることができる。

10. フランス中央山塊で育ったトロンセー産の樽で15~20ヵ月熟成。新樽率は通常50%前後だが、キュヴェや作柄によって変わる。

11. 樽の材木は極めて厳選したものを使う。ロマネコンティ用に50年以上前に現地へ赴き、伐採前の木を買いつけてあったものを現在共同で使っている。製材を20~30年に渡って極めて長期間乾燥させ、生木の臭いをなくす。(通常、製材の乾燥は2年程度。)樽製造者はロマネコンティと同じサン・ロマンの “Francois Freres”。 瓶詰め前の清澄、ろ過を一切しない。また重力を使った瓶詰めができる蔵設計。澱引き作業は、不活性ガス(アリガルガス)の圧力でワインを樽から押し出す方式。通常のポンプのようにワインを吸入してワインにストレスがかからないように注意を払う。

12. 瓶詰め時の亜硫酸添加は極少量に抑え、”アペラシオン”や“テロワール”の風味を極力ワインに表現させる。(尚、瓶詰め時に炭酸ガスは使用しない)

彼はこう言います。「我々は、15世紀以上に渡って続く偉大な財産とも言えるブドウ栽培や区画について、尽きることなく議論できるだろうが、プリューレ・ロックがどんなワインなのかその「真実」をよりよく理解してもらう為には先ず、我々のワインを飲んでいただくのが一番の方法だ。時代と共に、ワイン造りはビオロジックであれ、あるいはそれと反対のものであっても今後も進歩していくが、大切なことは、熱狂的になって格付けをしたりブランドや稀少ワインの特殊性のみを称賛したりしてはいけない。ワインは我々に香りや味わいだけでなく、感動、文化、そして友情溢れる時間を与えてくれる特別な飲み物だ、という事を決して忘れないでほしい。ワインは飲む為に造られているのである…。」

<栽 培>

ブドウ栽培における様々な作業は、当然、状況を見分ける厳しい観察力と注意力を持ってなされます。ここでは「ビオロジック」を取り入れています。土壌中の微有機体(Micro-Organismes)と大有機体(Macro-Organisemes) という、微生物によって土壌を活性化させ非常にたくさんの生命体が宿る“土作り”によって土を豊かにし、ブドウ木の生命力を強くする農業を行なっています。この方法によりブドウ木は、バランスのとれた栄養を吸収でき、上質で「典型性」を備えた個性豊かなブドウが実ります。肥料には合成化学物質は一切使用せず、ブドウ木を剪定し砕いた枝と、自社ワインの発酵後のマール(搾り粕)を混ぜて作った有機肥料を使います。ブドウ生育中は、雑草の過剰な成長を防ぐ為に、手作業で時々草取りをします。短く剪定した木は収穫量が少ない代わりに、凝縮感があり品質の優れたブドウが生まれます。収穫は、70人のスタッフを雇い、完熟した最高のタイミングを待って6~8日間で一揆に収穫、平年であれば9月21~23頃に収穫開始します。所有する区画の内、一番南に位置する“ル・クロ・デ・コルヴェ”から始まり、北の“シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ”が最後の収穫となります。

<醸 造>

コンセプト:ワインの誕生

「ワインは生きている。だから我々は自然そのままに造る。我々の仕事とは、発酵がスムーズに進み調和の取れたワインになるように、必要に応じて手助けする事である。ワインとは、ブドウの持つ風味そのものが自然な「発酵」という作用によって作り出されたものだ。私達は「ワインメーカー」ではなく、自然の力によるワインの誕生をただサポートしているにすぎない。」

<その他>

発酵中は1日2回見回りその推移を管理します。通常、発酵期間は15~18日程度。醸し期間は約3週間。発酵が終わると、ブルゴーニュ樽に移して乳酸発酵させる。樽熟成は18~22ヵ月。ほぼ毎日点検して、ワインの目減りなどない様に入念な作業が続けられる。

(オネストテロワールより)

LIQUORr WORLDよりオークションで6001円で落札。

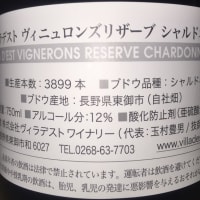

裏面のラベルはこちら

2010年2月11日抜栓。コルクにはPriure Roch、2005の刻印がしっかりとされています。液漏れなし。しっかりとした長いコルクです。コルクの臭いも問題ありませんでした。娘さんはコルクの臭いをかぐやいなや、バニラの香りと言っていました。ボトルの底に澱があるため、バスケットに入れて横にしたまま抜栓しました。鉛のキャップではなく、プラスチックフィルムのキャップでした。キャップにもエンブレムが印刷されています。抜栓直後は特に瓶からの香りなど、あまり感じませんでした。リーデルのブルゴーニュタイプのグラスに注ぎます。色は、ピノのうちでは比較的濃い色。結構熟成入っている、ルビー色。エッジはしっかりとしています。Vintageの性でしょうか、結構濃い色です。脚はしっかりとしたものでした。最初の香りはラズベリー、ブルーベリー、スワリングによって複雑なベリー系の香りが入り乱れます。やや梅干系の香りがすこ~し入っているようにも感じます。その奥には腐葉土的な、娘さんいわく、うす~いきのこの臭いがしてきます。結構心地よい香りです。徐々に、グラスから香りが溢れでてきます。2杯目をグラスに注ぐと、ブルーベリーの香りが主体になってきますが、さらに時間がたつと、キャラメル系の香り、アプリコットや杏の香りもそこに含まれてきました。ちょっとスモーキーなところも出てきます。タンニンはしっかりとしていますが、固くてガチガチと言うことはなく、フレッシュなりにそこそこ飲めます。ただ、一番最初は、とくに特徴も無くすぅ~っと喉を通っていきました。一時間くらいすると口に入れた途端に杏、アプリコット、ブルーベリーの甘さが口の中に広がります。ほんと、甘さが印象に残るおいしさです。複雑な味は気持ちを幸せにしてくれます。

ドメーヌのHPはこちら 。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます