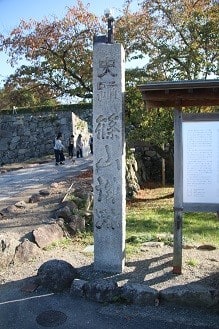

(篠山城)

史跡 篠山城跡

篠山はもの凄い観光客で賑わっていた。篠山と聞いてもデカンショ祭りと黒枝豆くらいしか思いつかないが、聞けば最近はテレビ等で取り上げられ、人気の観光スポットになっているらしい。

三連休初日のこの日は、市内の駐車場は満杯で、辛うじて篠山城三の丸跡に設けられた駐車場に自動車を停めることができた。

篠山城外堀

篠山城は慶長十四年(1609)に徳川家康が豊臣方の拠点である大阪城を包囲するとともに、豊臣家ゆかりの西日本の諸大名を牽制するために山陰道の要衝であったこの地に築いた城である。城の縄張りは築城の名手といわれた藤堂高虎が行った。当時「笹山」と呼ばれた丘陵を利用し、堀を二重に巡らし、外堀の三方に出入口として馬出しを設け、防御に徹した城構えとなっている。天守閣は築かれず、二の丸には大書院などの御殿が建てられた。江戸時代を通じて譜代大名の四家が藩主として次々と移ってきた。

御殿跡

復元再建された大書院の裏手では御殿跡の部屋の配置が分かるように整備されている。

大書院

(王地山公園)

王地山公園

孤松臺

王地山は高台で眺めがよく、松の木が一本生えていたことから、「弧松台」と呼ばれた。西園寺公望が山陰道鎮撫の際に篠山に滞陣したことから篠山町長が西園寺に揮毫を依頼してこの石碑が建立された。

(北新町)

今回の篠山の旅の眼玉は、市内十二か所に建てられた伊能忠敬の足跡を記念する石碑を踏破することにあった。場所を知るために「伊能忠敬篠山領探索の会」の作成した「伊能忠敬笹山領測量の道めぐり」と題したパンフレットを入手しなくてはならない。そこで探索の会会長加賀尾啓一様(81歳)のお宅に電話して、パンフレットを取り寄せた。加賀尾会長はメールを持っておられないので、まずFAXでご自宅にこちらの住所等をご連絡しなくてはならない。当方は自宅にFAXがないので、駅前のコンビニから送ることになった。すると直ぐにパンフレットを郵送していただいた。これで概ね石碑の場所は分かったが、ご親切にも加賀尾会長が当日現地をご案内いただけるとのこと。せっかくなのでお言葉に甘えることにした。

伊能忠敬笹山領測量の道①

会長との約束は午後であったが、思いのほか亀岡の史跡探訪が順調にいき、篠山に入ったのは午前十時半くらいであった。あまりに早過ぎたので、約束の時間まで自力で石碑を回ることにした。京都側から篠山に入ると、⑫番目の福住から昇順に回ることになる。

伊能忠敬は全国を測量して歩いたので、その足跡に石碑を建てようとすれば、無数にその候補地がある。しかし、実際にその場所に石碑が建てられているのはそれほど多くはない。私の知っている限り、篠山市の十二か所が最高で、次いで広島県神石高原町の四か所といったところであろう。

石碑①は丹波篠山市立青山歴史村の駐車場の前に建てられている。文化十一年(1814)二月五日、伊能忠敬測量隊十名は、百三十一人の労役村民を従えて、笹山市中の西町、西町口木戸番所、魚屋町、二階町、右大手門、青山下野守居城まで測量。同町内測所前に杭を打ち込んで止宿。翌六日は早朝より東岡屋村に向けて出発、十日午後、笹山城下二階町に到着。止宿。夜は晴れたため天体観測。十一日は早朝より、五日に打ち込んだ杭より始め、呉服町、立町、河原町、京口門番所、大芋川の京橋二十間を渡った。

(西岡屋)

伊能忠敬笹山領測量の道②

西岡屋の石碑は、権現山の南側に建てられている。この場所から南側に昔の街道が伸びていたらしいが、今となっては自動車一台も通れないほどの細い道で、これが街道とは思えない。加賀尾会長以下伊能忠敬笹山領探索の会の皆さんは、伊能忠敬が残した絵図をもとに、彼らが測量を行いながら歩いた道を特定し、中にはその作業の過程で明らかになった昔の街道もあったそうである。加賀尾会長によれば、測量隊の足跡をたどって歩くこと二回、その作業を通じて正確な位置を特定したのである。皆さんの努力にまったく頭が下がる。

文化十一年(1814)二月五日、伊能忠敬測量隊は百三十一人の労役村民を従えて宮田村の分岐点の杭から京都街道を測量し、有居、西岡屋、東岡屋村に入り、清水寺街道の分岐点に杭を打ち込んだ。翌六日、測量隊は早朝より百三十一人を従えて笹山を出発、前日東岡屋村に打ち込んだ分岐点の杭から清水寺街道の測量を始めた。渡瀬河原広く、その川幅約三十間を渡り、東吹村に入った。

(西谷)

伊能忠敬笹山領測量の道③

八幡神社の西、美しい溜池の前に石碑がある。

文化十一年(1814)二月五日、伊能忠敬測量隊は早朝より百三十一人の労役村民を従えて、北野新村から京都街道の測量を始め、木之部村字西木之部、字東木之部、宮田村に入った。国料村へ通じる分岐点に杭を打ち込んだ。ここから北上し、佐仲峠まで測量して、その後宮田村まで測量することなく戻った。大庄屋久下弥太夫宅で昼食後、分岐点の杭から京都街道に入り、西谷村、大野村、坂本村、川北村を測量し、笹山城下に向かった。

溜池