(高見島)

新なぎさ2号

多度津から佐柳島に渡る船(フェリー)は、多度津港から出る。六時五十五分の朝一番の船に乗るには、前日多度津での宿泊が不可欠である。多度津駅前に一軒だけあるビジネスホテルを予約した。受付の女性は話好きで、チェックインする際に「お仕事ですか」「明日はどちらへ」と矢継ぎ早に質問を投げかけてくる。

「佐柳島に」と答えると言下に「ネコですか」と聞かれた。佐柳島は「猫の島」として有名で、一説には人口(約七十名)よりも猫の数の方が多いともいわれている。もとより猫に興味はないし、実は最近野良猫が我が家の庭に入り込んで、それだけならまだしも時々脱糞までしていくものだから、どちらからというと猫嫌いになっているのである。

佐柳島行きの船は、大半が釣り客であった。途中、高見島に立ち寄る。片道約五十分である。

万延元年(1860)、アメリカに渡った咸臨丸の水夫の多くは塩飽諸島の出身であった。うち高見島からは四名、佐柳島からは二名が参加した。

高見島は、お椀を伏せたような綺麗なシルエットをもった島である。

高見島

(長崎の埋め墓)

佐柳島

埋め墓

佐柳島には、北の長崎と南の本浦の二つの港がある。長崎で下船して集落の北のはずれにある埋め墓(うずめはか)を見に行くことにした。

佐柳島は、全国的にも珍しい、埋め墓と詣り墓の両墓制であった。埋め墓は、遺体を土葬するものである。石塔を建てて霊魂を祀るのが詣り墓である。詣り墓は、日常的に我々が見ている墓と同じものである。流石に昨今は土葬というわけにいかないので、埋め墓に葬られることはないそうである。

(乗連寺)

長崎から三十分ほど歩くと島の南端の集落である本浦に行き着く。乗蓮寺は海援隊士佐柳(前田)高次の菩提寺である。

佐柳高次は佐柳島本浦の出身。佐柳高次というのも変名の一つで、通称は前田常三郎、浦田運次郎という変名も使ったという。勝海舟の門下であったとか、長崎海軍伝習所で水夫に採用されたという説もあるが定かではない。咸臨丸乗組員名簿の塩飽水主二十七人中、常三郎とあるのが佐柳のことであるとされている。

乗蓮寺

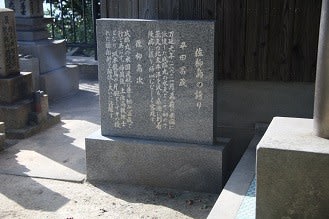

乗蓮寺の閻魔堂の前に「佐柳島の誇り」と刻まれた碑が置かれている。ここに二人の名前が記されている。一人は、平田富蔵、もう一人が佐柳高次である。

平田富蔵は、万延元年(1860)アメリカに渡った咸臨丸の水夫として太平洋を渡ったが、サンフランシスコにて客死。冨蔵の墓はサンフランシスコのコルマ墓地にあるが、乗蓮寺には詣り墓がある。

佐柳島の誇り

和去唐卒(冨蔵の墓)

墓石表面には「和去唐卒」と刻まれている。「和ヲ去テ唐ニ卒ス」と読むのだろうか。墓石側面には「萬延元年申三月十日 行年廿七才 俗名冨蔵」と書かれている。

唯悟道戒信士(前田高次の墓)

唯心妙道新女(同妻ミツの墓)

佐柳高次はワイル・ウエフ号が遭難した時、当直であった。いろは丸事件の際にも、当直士官を務めていた。「佐柳島の誇り」によれば、「坂本龍馬の片腕として、その優れた操船術を駆使し大いに活躍」とある。しかし、「いろは丸事件と竜馬」(鈴木邦裕著 海文堂)では「いくら長い乗船経験があろうと、水夫は水夫であり、水夫長(甲板長)であろうが、士官見習以上の役職で乗船しなければ、当直や操船を指揮できる士官としての知識技能を学ぶ機会は与えられない」と彼の技量に懐疑的である。墓石によれば、明治十四年(1881)死去。司馬遼太郎の「竜馬がゆく」では、水戸藩出身となっているが、もちろんそれは事実に反している。

(本浦埋め墓)

本浦の埋め墓

本浦の埋め墓は、乗蓮寺に隣接している。その高い方の壁際に佐柳高次の埋め墓がある。前田高平と連名の墓石となっているが、前田高平という人が、高次の兄弟なのか父なのか分からない。

前田高次(埋め墓)

十時に本浦を出る船で多度津に戻る。本浦港の待合室周辺には数えきれない猫がたむろしている。ベンチに座ると呼びもしないのに、猫が膝の上に乗ってくる。この島の猫は完全に人に慣れきっているのである。このオッサンが餌をくれる気配がないことを察知すると、すごすごと膝から降りて去っていった。