12月26日(木)お日様の出る小春日和

午前中他法人の運営するグループホーム入居中のお子さんを持つお母さんとその妹さん、そしてグループホーム世話人さんが施設見学に訪れた。私とカミさん、そしてスタッフ3人であうんを案内したほか、ケアホームにお連れして、お話を伺った。

法人によって施設の力点が違うもんだなと、あらためて思った次第。娘さんはダウン症で、グループホームに入居して、しばらくしてから容態が以前に比べて悪化していると心配して、それは世話人さん一人で運営しなければならないグループホームの仕組みに問題がありそうという疑いを持っているようだった。

お話を伺っていると、保護者の方と施設側での心理的な距離が結構ありそうだった。

オンブズマンの導入はしているものの、それが十分なものではない。例えばいつも職員がそばにいるので、正直に話せないとか・・・。グループホームに訪ねて行って、「娘の様子や部屋の様子などを見たいが、なんだか立ち入るのが憚れるなど・・・。

我が法人の体制だって視点を変え、保護者側の目から見れば結構穴があることだろう。要はその経営サイドで計り知れないことを、オンブズマンという第三者委員に委ねた仕組みによって、保護者が正直に利用感を話せるかどうかなのだ。

ご本人(利用者)が自分で不満を言えないとしたら、保護者が代わっていうことは正当な理由であるし権利でもある。ただ、喧嘩腰に正面切って言うことは、相手側にもその後の感情に残る危険はある。だとすれば上手な立ち回りをしてほしいと助言した。

職員だって、相手がニコニコしながら、「こうしてはもらえないかしら?」と聞いてくれたほうが、気持よく「そうね、やってみようかしら?」という気になるのかもしれないのだ。

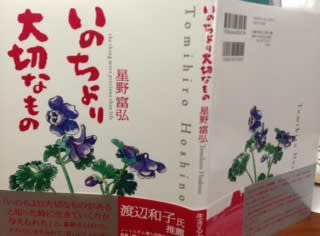

さて、冒頭のクリスマスプレゼントは、四国は愛媛県の親交を頂いている山本さんから頂いた、友人さんのご本でした。最初少し覗いてみると、なんだか私の知らない世界がそこに広がっていそうでした。猫ちゃんの写真がいっぱい。

正月の暇つぶし?(ごめん)に最高!!お酒を飲みながらまどろんでいる中で、ゆったりと読めるような気がしている。ズミさんありがとうございました!!