私どもの拠点、刃物のまちとして知られる岐阜県関市。

今回はその歴史などについて簡潔にお伝えしたいと思います。

その歴史の始まりは鎌倉時代までさかのぼります。

始まりは1人の刀匠が関に立ち寄ったとき、刀剣製作に必要な良質の焼刃土・火を高温に保つために必要な黒松の炭・清く豊かな長良川の水などがそろっているのを発見しここに移り住むこととなりました。

そして、優れた刀鍛冶師などが評判を聞きつけ集い技術を磨き素晴らしい刀剣の産地となりました。

その後、戦国時代の武将として名をはせた織田信長に関の技術が認められ鉄鋼船の鋼板に使用されることとなりました。九鬼や毛利水軍との戦いに勝利したのは史実にも記されております。

(当時の精錬加工技術ではハガネの鋼板を2㎜以下に製造できませんでした。薄く硬い鋼板を必要とする鉄鋼船のアイデアをあきらめていた信長に唯一それに答えることが出来た鍛冶屋は関の刀鍛冶たちだけでした。)

その後、大阪の堺の商人と包丁の取引が始まったそうです。堺は当時、鉄砲の産地であり豊富な鉄鉱石など資源を持っていたため関とは材料供給や技術交換が行われていたのでしょう。全ては織田信長の政策によるものかもしれませんね。

そして戦国時代・関ヶ原の戦い・江戸時代などの時代背景需要があり関の刀剣技術は世に広く知られ栄えることとなりました。

明治9年・西暦1876年に廃刀令が執行され刀剣は製造が制限されます。

食べてゆくために刀鍛冶たちは刀剣から包丁へと製造する物を替えてゆきました。

その後、旧日本軍が使用した軍刀なども製造しましたが、やはり時代とともに姿を消してゆきます。

今は技術・美術保護のため以外、日本刀が作られることはありません。

これが、今日ある刃物の町・関市の誕生です。現在、国内で製造される刃物の約7割は関産の刃物です。

私どものトギノン有限会社と親会社である(株)清水刃物工業所はこの歴史あるまちで技術を磨き刃物を製造・販売しています。歴史に裏付けられた環境・技術などがそろった関市でこれからも新しい製品の開発や情報発信を行ってゆきたいと思います。

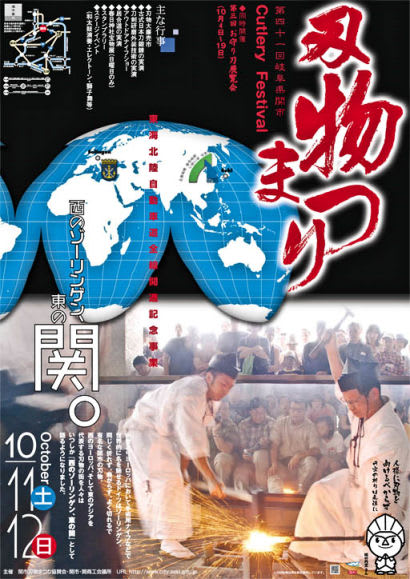

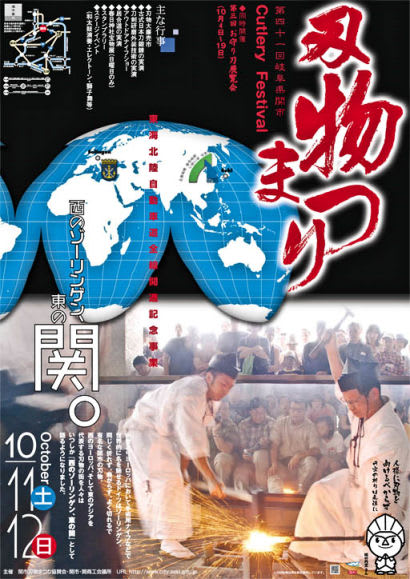

今週末、10/11~12は「刃物まつり」がひらかれます。火の神様をまつる「春日神社」(奈良・春日大社の分祀)の隣にある刀鍛冶伝承館では古式日本刀鍛錬が 一般公開され本町通りでは刃物廉売市が催されます。

ご興味のある方は、是非おいで下さい。刃物に対しての認識が変わるかもしれませんよ。

今回はその歴史などについて簡潔にお伝えしたいと思います。

その歴史の始まりは鎌倉時代までさかのぼります。

始まりは1人の刀匠が関に立ち寄ったとき、刀剣製作に必要な良質の焼刃土・火を高温に保つために必要な黒松の炭・清く豊かな長良川の水などがそろっているのを発見しここに移り住むこととなりました。

そして、優れた刀鍛冶師などが評判を聞きつけ集い技術を磨き素晴らしい刀剣の産地となりました。

その後、戦国時代の武将として名をはせた織田信長に関の技術が認められ鉄鋼船の鋼板に使用されることとなりました。九鬼や毛利水軍との戦いに勝利したのは史実にも記されております。

(当時の精錬加工技術ではハガネの鋼板を2㎜以下に製造できませんでした。薄く硬い鋼板を必要とする鉄鋼船のアイデアをあきらめていた信長に唯一それに答えることが出来た鍛冶屋は関の刀鍛冶たちだけでした。)

その後、大阪の堺の商人と包丁の取引が始まったそうです。堺は当時、鉄砲の産地であり豊富な鉄鉱石など資源を持っていたため関とは材料供給や技術交換が行われていたのでしょう。全ては織田信長の政策によるものかもしれませんね。

そして戦国時代・関ヶ原の戦い・江戸時代などの時代背景需要があり関の刀剣技術は世に広く知られ栄えることとなりました。

明治9年・西暦1876年に廃刀令が執行され刀剣は製造が制限されます。

食べてゆくために刀鍛冶たちは刀剣から包丁へと製造する物を替えてゆきました。

その後、旧日本軍が使用した軍刀なども製造しましたが、やはり時代とともに姿を消してゆきます。

今は技術・美術保護のため以外、日本刀が作られることはありません。

これが、今日ある刃物の町・関市の誕生です。現在、国内で製造される刃物の約7割は関産の刃物です。

私どものトギノン有限会社と親会社である(株)清水刃物工業所はこの歴史あるまちで技術を磨き刃物を製造・販売しています。歴史に裏付けられた環境・技術などがそろった関市でこれからも新しい製品の開発や情報発信を行ってゆきたいと思います。

今週末、10/11~12は「刃物まつり」がひらかれます。火の神様をまつる「春日神社」(奈良・春日大社の分祀)の隣にある刀鍛冶伝承館では古式日本刀鍛錬が 一般公開され本町通りでは刃物廉売市が催されます。

ご興味のある方は、是非おいで下さい。刃物に対しての認識が変わるかもしれませんよ。