―包丁・刃物の鋼材について4―

(日本刀の刀身構造)

前回お約束した日本刀の構造について述べたいと思います。

現在包丁などに使用されている刃物の構造として「割込材」が日本刀から派生?ヒントを得た鋼材とお伝えしてきました。

皆さんもご存知のように日本刀は刀匠が「ハガネ」を鍛えて作り上げるものです。

ちなみに「ハガネ」は「鋼」、「刃金」とも記しますようにもともとは金属を鍛え(鍛造して剛の金属)刃に適した金属を作ったことが語源だと云われています。

日本刀は単一の金属だけで作られているわけではありません。

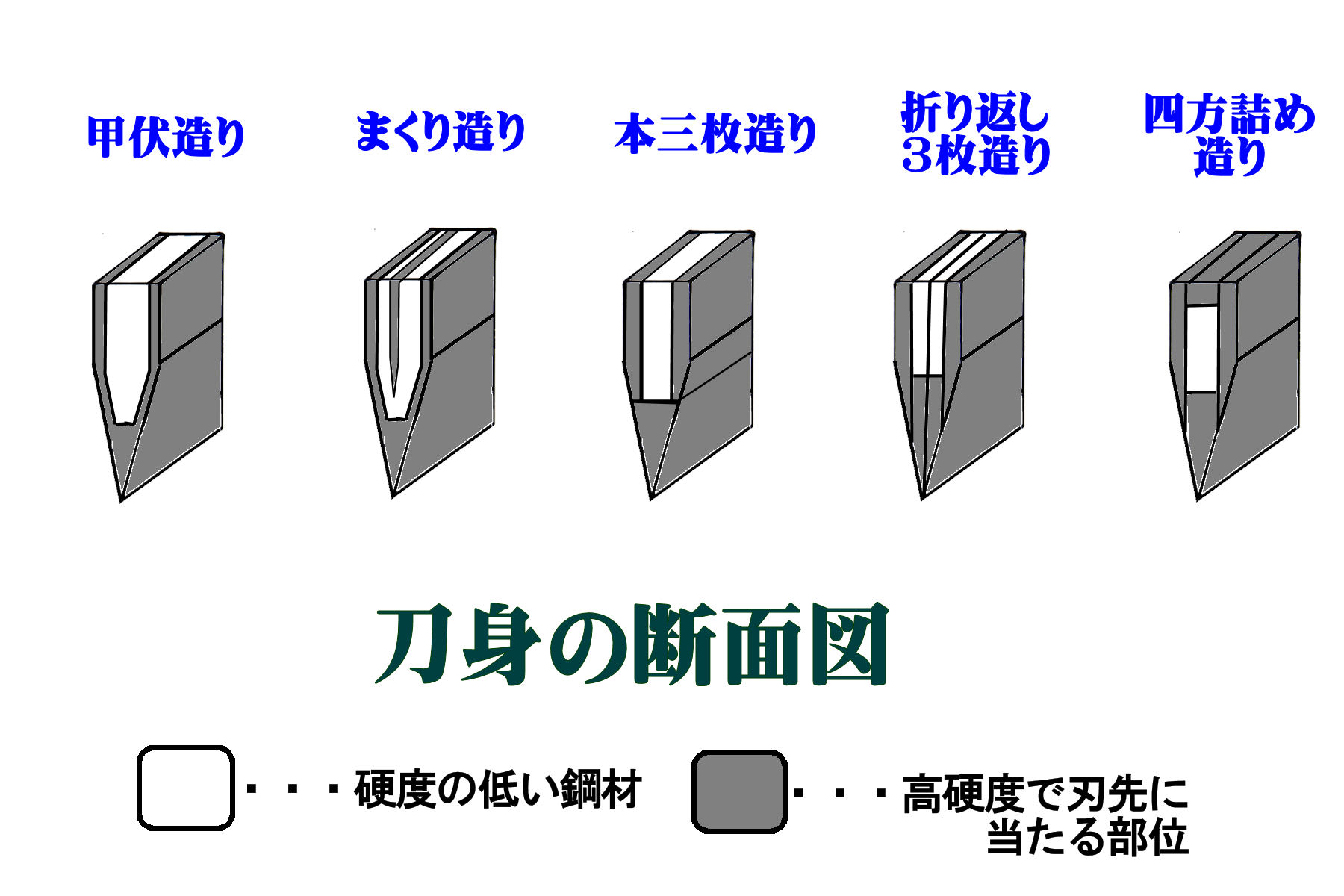

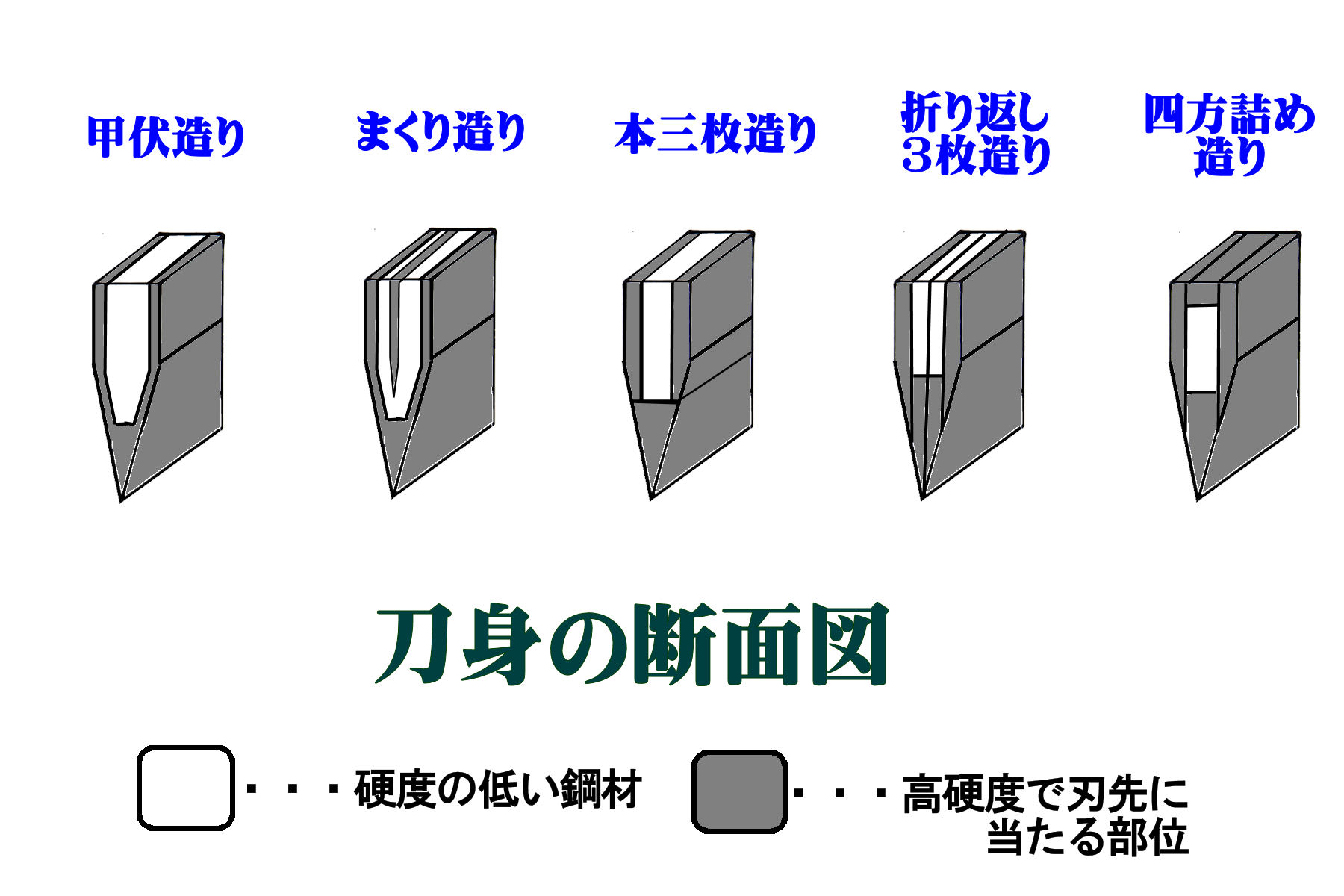

下図をご覧ください。代表的な構造を5つほど記しておきました。

これによって以前、記した包丁の構造と同じように高炭素の硬い鋼材と低炭素の軟らかい鋼材を組み合わせて作られているのがわかります。

・甲伏造り

・まくり造り

・本三枚造り

・折り返し三枚造り

・四方詰造り

もっともその構造については各地域や刀匠の製法・好みが色濃く反映されていますので細分すると無限にあると思います。

構造図をご覧になって気づかれた方も多いかと思いますが、心鉄(芯鉄)は炭素含有量の少ない鋼材となっています。

なぜこのようになったか?

それは「折れ」を防ぐためだといわれています。

刀身の全てが炭素含有量の多い硬い鋼材ならば折れないと思われる方が多いと思いますが、実際は逆です。

硬すぎるのはダメです。ガラスや陶器、ダイヤモンドのようになってしまいます。

しなり(逃がし)が無い鋼材は落としただけ、衝撃を受けただけで「割れます、折れます」。(最高硬度を誇るダイヤモンドも金槌でたたくと、一瞬で粉々になります。)

逆に炭素含有量が少ない軟らかい鋼材は折れにくく、力を加え続けると練りアメのように伸びちぎれとなりますが。

以上の理由から切れ味と折れ防止のために長い年月をかけて上記のような刀身構造となったのです。

前回記述しましたが、刀が誕生した初期はなまくらの軟らかい単一鋼材の刀身でしたでしょうし、その後の精錬技術の向上で切れ味に優れた高硬度の鋼材ができたが、単一鋼材で作ると折れやすく使い物にならなかった。

そこで先人は軟らかい鋼材と硬い鋼材を合わせて日本刀と呼ばれる刀身構造を作り出したのです。

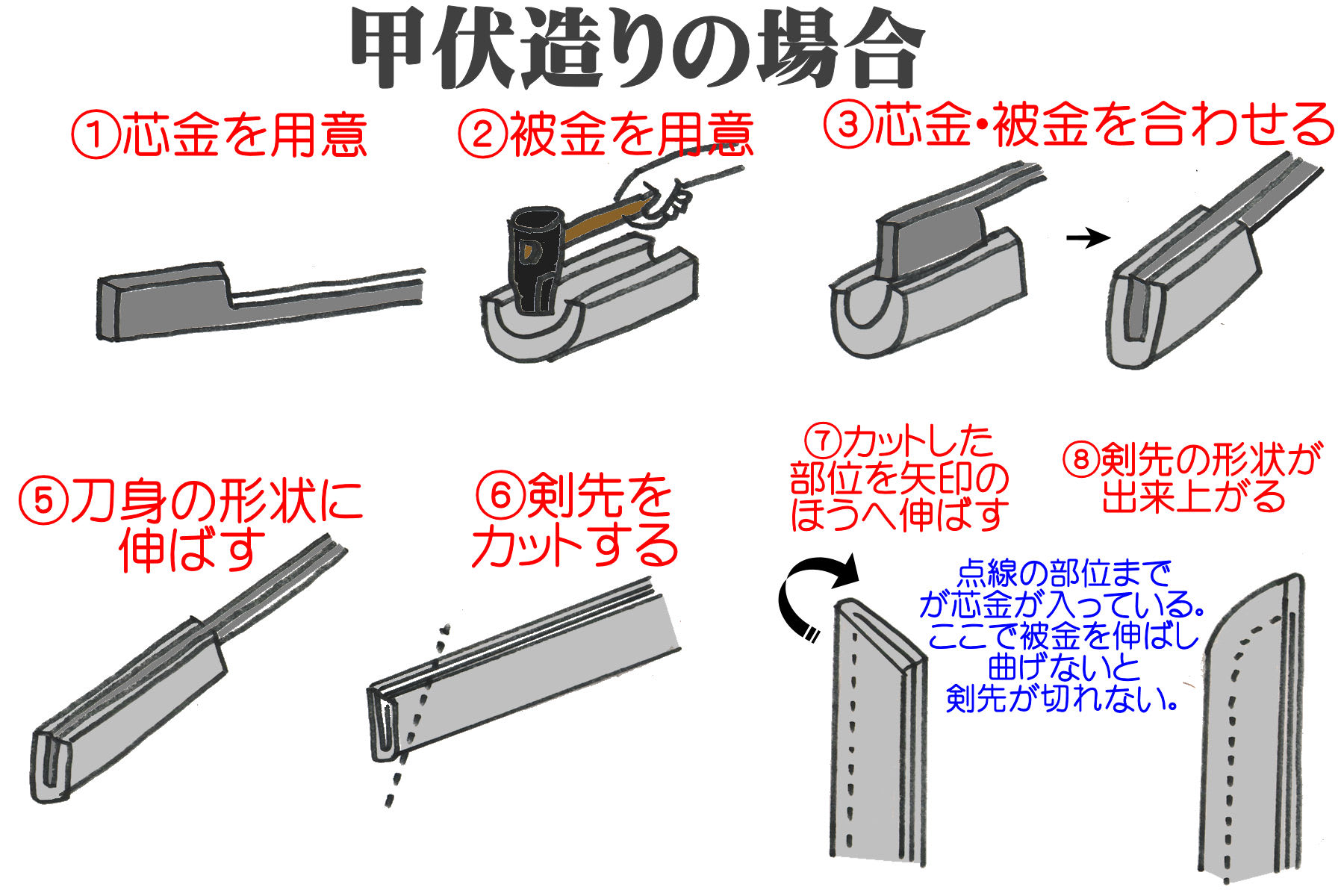

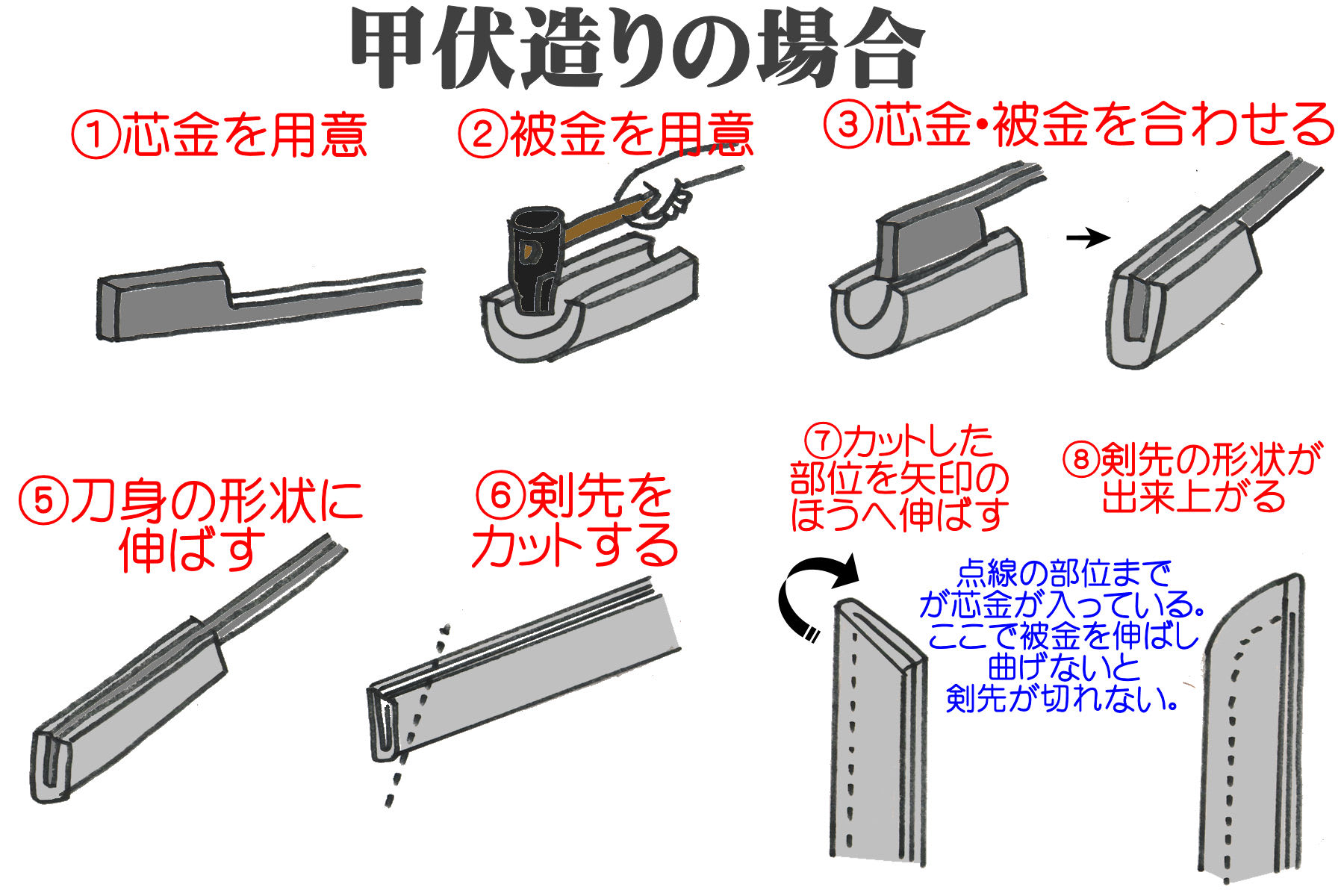

下図は甲伏造りの作り方です。

大雑把に記しましたが大体このような感じで鍛錬してゆきます。

特徴的なのは包丁は芯金が高炭素鋼であるのに対し、日本刀は芯金が低炭素鋼であることです。

包丁は芯金部が切れる。

日本刀は被鉄(被せる鋼材)が切れる。

だから日本刀は図の⑦⑧のような剣先を鍛造し伸ばす作業がないと研ぎあげるだけでは切っ先に刃が付かないのです。

そのまま研ぎあげると低炭素鋼が切っ先に出てきてしまうのが想像できますよね。

逆に包丁に使われるクラッド鋼材を日本刀に使うことはできないのか?

実は日本刀は大型な刀身のため強度が保てず力を加えると簡単に曲がりがひどく出ます。

刀身の芯金=軟らかい金属 被鉄=高硬度金属 というのは理にかなった製法だったのです。

基本的に複合鋼材(幾種類かの金属によってサンドウィッチ構造をした鋼材)は鍛接(たんせつ)されています。

時代によってカタチは変ってきましたが根っこは一緒。

包丁も日本刀も日本の鍛冶屋・刀匠が生み出した「切れモノ」だといえます。

それではまた。

(日本刀の刀身構造)

前回お約束した日本刀の構造について述べたいと思います。

現在包丁などに使用されている刃物の構造として「割込材」が日本刀から派生?ヒントを得た鋼材とお伝えしてきました。

皆さんもご存知のように日本刀は刀匠が「ハガネ」を鍛えて作り上げるものです。

ちなみに「ハガネ」は「鋼」、「刃金」とも記しますようにもともとは金属を鍛え(鍛造して剛の金属)刃に適した金属を作ったことが語源だと云われています。

日本刀は単一の金属だけで作られているわけではありません。

下図をご覧ください。代表的な構造を5つほど記しておきました。

これによって以前、記した包丁の構造と同じように高炭素の硬い鋼材と低炭素の軟らかい鋼材を組み合わせて作られているのがわかります。

・甲伏造り

・まくり造り

・本三枚造り

・折り返し三枚造り

・四方詰造り

もっともその構造については各地域や刀匠の製法・好みが色濃く反映されていますので細分すると無限にあると思います。

構造図をご覧になって気づかれた方も多いかと思いますが、心鉄(芯鉄)は炭素含有量の少ない鋼材となっています。

なぜこのようになったか?

それは「折れ」を防ぐためだといわれています。

刀身の全てが炭素含有量の多い硬い鋼材ならば折れないと思われる方が多いと思いますが、実際は逆です。

硬すぎるのはダメです。ガラスや陶器、ダイヤモンドのようになってしまいます。

しなり(逃がし)が無い鋼材は落としただけ、衝撃を受けただけで「割れます、折れます」。(最高硬度を誇るダイヤモンドも金槌でたたくと、一瞬で粉々になります。)

逆に炭素含有量が少ない軟らかい鋼材は折れにくく、力を加え続けると練りアメのように伸びちぎれとなりますが。

以上の理由から切れ味と折れ防止のために長い年月をかけて上記のような刀身構造となったのです。

前回記述しましたが、刀が誕生した初期はなまくらの軟らかい単一鋼材の刀身でしたでしょうし、その後の精錬技術の向上で切れ味に優れた高硬度の鋼材ができたが、単一鋼材で作ると折れやすく使い物にならなかった。

そこで先人は軟らかい鋼材と硬い鋼材を合わせて日本刀と呼ばれる刀身構造を作り出したのです。

下図は甲伏造りの作り方です。

大雑把に記しましたが大体このような感じで鍛錬してゆきます。

特徴的なのは包丁は芯金が高炭素鋼であるのに対し、日本刀は芯金が低炭素鋼であることです。

包丁は芯金部が切れる。

日本刀は被鉄(被せる鋼材)が切れる。

だから日本刀は図の⑦⑧のような剣先を鍛造し伸ばす作業がないと研ぎあげるだけでは切っ先に刃が付かないのです。

そのまま研ぎあげると低炭素鋼が切っ先に出てきてしまうのが想像できますよね。

逆に包丁に使われるクラッド鋼材を日本刀に使うことはできないのか?

実は日本刀は大型な刀身のため強度が保てず力を加えると簡単に曲がりがひどく出ます。

刀身の芯金=軟らかい金属 被鉄=高硬度金属 というのは理にかなった製法だったのです。

基本的に複合鋼材(幾種類かの金属によってサンドウィッチ構造をした鋼材)は鍛接(たんせつ)されています。

時代によってカタチは変ってきましたが根っこは一緒。

包丁も日本刀も日本の鍛冶屋・刀匠が生み出した「切れモノ」だといえます。

それではまた。