前回、初心者の方やステンレス鋼などの粘りのある鋼材刃物の場合は少し違います。と締めくくりました。

今回は、ちょっとしたコツ的なものをお伝えできたらと思います。

少し、おさらいの意味も踏まえて一部、前回の内容を繰り返しお伝えします。

■両刃包丁の研ぎ方のコツ

1.

切れる刃を付けるためには「カエリ(刃がえり)」が必要であることを前回お伝えしました。

カエリをきれいに出すためには、研ぎ方向というものがあります。

利き手にあったカエリを出すためには一方方向へ研ぐ必要があります。

往復ではありません。

ミネの方向へ10の力で押すとしたら、刃先方向へは1~3までの力で引いて研ぎます。

往復運動で均等5:5に力をかけてゴシゴシ研ぐと、刃先が細く・薄くなってもカエリが出にくく研ぎ跡方向が安定しない。

思ったほど切れ味が良くありませんし、永切れも望めないでしょう。

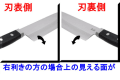

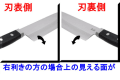

また、包丁には「刃表」「刃裏」というものがあり、これは右利きの方と左利きの方では方向が違います。

以前にもお伝えしたかと思いますが、例え両刃の刃物でも人が使う以上右利き用、左利き用の刃付けがあります。

このあたりを誤るときれいに刃がついても使い心地が悪かったり、うまく切れなかったりするなどの弊害が出ます。

それらを踏まえてですが、まず、必ず利き手にあった「刃表」のほうから研ぎましょう。

理由はカエリが出る方向です。刃表から研ぐとカエリは刃裏のほうへ出ます。

それを刃裏のほうから、さらにカエリが薄くなるように研ぐ。

また、刃表からカエリを薄くするように研ぐ。

刃裏からカエリを薄く...と繰り返します。

刃先は利き手や好みに合った6:4や8:2などに研ぐことも必要になってきます。

2.

カエリが極限まで薄くなり、指で触れると「パラパラ」と薄氷みたいに落ちるくらいになったら、刃裏をぴたりと砥石に当てて刃物の刃先からミネ方向へごく僅かに軽く触れる程度の力で1~2回研ぎましょう。

そしてフキンなどで構いませんが、刃を馴らしましょう。

これで研ぎは完成。

でも、実を言うとこれは正攻法ともいうべき研ぎがうまい方のやり方。

研ぎの上手い方や慣れている方はこれで刃が立つ。

初心者の方やステンレス鋼などの粘りのある鋼材刃物の場合は少し違います。

上記1.までは同じです。

2.が少し違う。以下に3.と記しましたので、御参考ください。

3.

カエリが極限まで薄くなり、指で触れると「パラパラ」と薄氷みたいに落ちるくらいになったら、刃裏をぴたりと砥石に当てて刃物の刃先からミネ方向へごく僅かに軽く触れる程度の力で刃がつくまで「幾度か」研ぎましょう。

この違いは大きいです。

なぜ、このようになるかというと上手く研げない人は角度の維持や力の入れ加減が適していないため、せっかく研いで出たカエリが「往復ビンタ」のようになってしまいます。

つまりいつまでたっても、良い状態にカエリが出ない・落とせない状態になり、刃付けが完成しない。

それを払しょくするため、刃裏を軽い力で柔らかく刃先からミネ方向へ幾度か研ぐのです。

砥石で研ぐ感覚ではなく、砥石の上の研ぎ汁で刃物を滑らす感覚です。

するとどうでしょう?さらにカエリが薄くなりフッと息を吹きかけただけでパラパラする刃が立つ状態になります。

この状態まで持ち込んだら、フキンなどで軽く刃先を馴らしてください。

いままで上手く研げなかった方も、きっと切れる刃が付いているはずです。

この方法を「向刃」(むかいは)と私は呼んでいます。(研ぎ目が同方向でなく向かい合うから)

刃物研ぎにこだわりのある方には邪道だと言われるかもしれませんが、上手く研げない方にはこの方法が1番ではないかと思います。

実は和包丁もこの向刃を利用して研がれているんですよ。

和包丁の場合は、「裏押し」と私は呼んでいますが。

それではまた。

今回は、ちょっとしたコツ的なものをお伝えできたらと思います。

少し、おさらいの意味も踏まえて一部、前回の内容を繰り返しお伝えします。

■両刃包丁の研ぎ方のコツ

1.

切れる刃を付けるためには「カエリ(刃がえり)」が必要であることを前回お伝えしました。

カエリをきれいに出すためには、研ぎ方向というものがあります。

利き手にあったカエリを出すためには一方方向へ研ぐ必要があります。

往復ではありません。

ミネの方向へ10の力で押すとしたら、刃先方向へは1~3までの力で引いて研ぎます。

往復運動で均等5:5に力をかけてゴシゴシ研ぐと、刃先が細く・薄くなってもカエリが出にくく研ぎ跡方向が安定しない。

思ったほど切れ味が良くありませんし、永切れも望めないでしょう。

また、包丁には「刃表」「刃裏」というものがあり、これは右利きの方と左利きの方では方向が違います。

以前にもお伝えしたかと思いますが、例え両刃の刃物でも人が使う以上右利き用、左利き用の刃付けがあります。

このあたりを誤るときれいに刃がついても使い心地が悪かったり、うまく切れなかったりするなどの弊害が出ます。

それらを踏まえてですが、まず、必ず利き手にあった「刃表」のほうから研ぎましょう。

理由はカエリが出る方向です。刃表から研ぐとカエリは刃裏のほうへ出ます。

それを刃裏のほうから、さらにカエリが薄くなるように研ぐ。

また、刃表からカエリを薄くするように研ぐ。

刃裏からカエリを薄く...と繰り返します。

刃先は利き手や好みに合った6:4や8:2などに研ぐことも必要になってきます。

2.

カエリが極限まで薄くなり、指で触れると「パラパラ」と薄氷みたいに落ちるくらいになったら、刃裏をぴたりと砥石に当てて刃物の刃先からミネ方向へごく僅かに軽く触れる程度の力で1~2回研ぎましょう。

そしてフキンなどで構いませんが、刃を馴らしましょう。

これで研ぎは完成。

でも、実を言うとこれは正攻法ともいうべき研ぎがうまい方のやり方。

研ぎの上手い方や慣れている方はこれで刃が立つ。

初心者の方やステンレス鋼などの粘りのある鋼材刃物の場合は少し違います。

上記1.までは同じです。

2.が少し違う。以下に3.と記しましたので、御参考ください。

3.

カエリが極限まで薄くなり、指で触れると「パラパラ」と薄氷みたいに落ちるくらいになったら、刃裏をぴたりと砥石に当てて刃物の刃先からミネ方向へごく僅かに軽く触れる程度の力で刃がつくまで「幾度か」研ぎましょう。

この違いは大きいです。

なぜ、このようになるかというと上手く研げない人は角度の維持や力の入れ加減が適していないため、せっかく研いで出たカエリが「往復ビンタ」のようになってしまいます。

つまりいつまでたっても、良い状態にカエリが出ない・落とせない状態になり、刃付けが完成しない。

それを払しょくするため、刃裏を軽い力で柔らかく刃先からミネ方向へ幾度か研ぐのです。

砥石で研ぐ感覚ではなく、砥石の上の研ぎ汁で刃物を滑らす感覚です。

するとどうでしょう?さらにカエリが薄くなりフッと息を吹きかけただけでパラパラする刃が立つ状態になります。

この状態まで持ち込んだら、フキンなどで軽く刃先を馴らしてください。

いままで上手く研げなかった方も、きっと切れる刃が付いているはずです。

この方法を「向刃」(むかいは)と私は呼んでいます。(研ぎ目が同方向でなく向かい合うから)

刃物研ぎにこだわりのある方には邪道だと言われるかもしれませんが、上手く研げない方にはこの方法が1番ではないかと思います。

実は和包丁もこの向刃を利用して研がれているんですよ。

和包丁の場合は、「裏押し」と私は呼んでいますが。

それではまた。