徳永写真美術研究所では

シルクスクリーンプリントを学ぶ講座として

基礎科と研究科の2クラスを設置しています。

この日

表現研究講座2として

「シルクスクリーンプリントの基礎を学ぶ」ことを目的とした

基礎科がスタートしました。

講師は清田もえ子さんです。

授業初日は技法の仕組みや歴史について

基礎講義をおこないました。

歴史的に有名な作品のほか

講師の友人の作品も紹介するなど

シルクスクリーンプリントの魅力と可能性について語りました。

これから

この技法を学ぶ方にとって

創作意欲が沸く講義であったと思います。

*

授業後半は

さっそく実習に取り組みました。

まずは原稿作り。

シルクスクリーンプリントは

手描きやカッティング法で版を作る事もできますが

徳永写真美術研究所では

写真を原稿とする

写真製版での刷りをメインとしています。

手順としては

写真データをパソコンに取り込み

フォトショップを使用して網掛け処理をおこないます。

網掛け処理は奥が深い作業です。

この処理次第で

画面の印象が大きく変わります。

作者の意図する作品世界に近づけるため

納得できる原稿が完成するまで

何度も作業をやり直しました。

次回は製版作業と刷り体験です。

記:徳永好恵![]()

にほんブログ村

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シルクスクリーン研究科では

色彩・加飾・インク・紙と

毎回、様々な研究をおこなってきました。

本日は前期最終日です。

しかし

お休み期間を挟む気配は感じられず

受講生の皆さんは制作意欲に満ち溢れ

大量の版作りをされています。

この数週間、

ひとり平均6~7枚

新たな版を作成するという状況です!

***

秋からは、いよいよ

これまでの研究を活かし

作品制作に専念する予定です。

そこで、夏休みの前に

個々に研究成果を発表し

皆でアドバイスしあう場を持ちました。

*

以下、研究成果の紹介です。

展覧会出品の予定があり

表現しようとすることは決まっています。

今後は版の作り方や色の使い方など

自分のスタイルを確立する段階です。

具体的な目標に向かって

制作に専念して頂きたいと思います。

*

過去に撮影した写真をシルクスクリーンプリントへ

変換することに取り組まれています。

表現メディアを変換する時に生まれるタイムラグを

コンセプトとして作品を成立させたいとの事。

この取り組みは

徳永写真美術研究所としても研究したいテーマです。

今後の進展が楽しみです!

*

シルクスクリーン技法に対する情熱を強く持つ作者。

それ故、インクジェットプリントでも

可能な表現でおさまる事のないよう

試行錯誤中です。

様々なプランを持ちながらも

まだ本格的な刷り作業まで進んでいません。

講座メンバー内で

ご本人へのアドバイスに盛り上がりました。

*

シルクスクリーン研究科では

作品として成立させるまでを目標としています。

秋以降の取り組みにご期待ください。

-追記-

この講座は長い夏休みを設けています。

しかし

休み中も集まって制作したいとの声に応え

“シルク同好会”として

定期的に個人制作を進める会を発足することにしました。

TIPAとしてもこの精力的な動きをうれしく思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は紙の研究です。

紙の扱いに注目して

あらためて印刷物を観察すると

様々な効果を発見できます。

その効果を

シルクスクリーンプリント技法において

応用してみる事が今日の研究課題です。

受講生には

どの紙から実験しようと迷うほどの

たくさんの多様な紙が配布されました。

まずは、紙の名称の確認から。

*

どんどん刷りました。

紙質によってインクののり方が異なります。

*

ある人は自宅からハギレを持参して

実験に取り組まれていました。

布の地模様とシルクスクリーンプリントによる図が

オーバーラップして不思議なテイストを生み出しました。

*

5つの版を重ねて仕上げた作品です。

右側はヴィベールというフワフワ・モコモコとした紙に刷っています。

インクが浮いたように見えます。

ビジュアルイメージとの相乗効果で

捉えどころのない魅力が感じられる仕上がりとなりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回はインクについて研究します。

紙用インク

紙・布兼用インク

透明インク

絵の具

etc.

様々なメーカー・種類のインクを用意しました。

通常

版画作品を仕上げるにあたり

一種類のインクで刷るものだと思いますが

TIPA式シルクスクリーンは

様々な組み合わせを研究。

あらゆる可能性を試します。

その結果

「これはオモシロイ!」

と

発見した成果物です。

↓

不透明のインクと透明インクを組み合わせました。

染色的な鮮やかな発色で

色の重なり部分が迷彩柄のような効果を生みました。

背景のストライプ部分は

刷り方の違いで発色が異なっています。

インクに金粉・銀粉を練り込みました。

写真では見えませんが

鈍くチラチラと光っています。

上品なテクスチャーとなりました。

*

1950年代に複製芸術として生まれたこの技法。

現在においては

多くのメディアは複製できて当たり前の時代。

ならば

スクリーンを通して表現できる魅力に注目した

1点モノとしての表現も

良いかも知れないと思うこの頃です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は加飾法を学びます。

具体的には

金彩加工を施すことに取り組みました。

金属の箔やフィルムを使用すると

画面の物質感が変わります。

その変化を効果として

上手く表現できると

高級感漂う作品となるはず・・・です。

↑

金彩フィルムのサンプル制作です。

メタリックな風合いとなり

前回とは全く異なる印象です。

↑

こちらは

玉虫色の箔を画面に貼り込みました。

部分的に金彩加工を施す事により

象徴としての存在意味を表現できました。

今回はサンプル制作でしたが

後期からの作品制作において

魅力ある画面作りに活かして頂きたいと思います。

*

前回に引き続き

色彩を活かした制作をおこなった方の

取り組みを紹介します。

アンディ・ウォーホールの作品を参考に

色の組み合わせを検討。

何通りもの刷り方を実践して

最終的に仕上がった作品は

コチラ

↓

この日は、まだ実験途中との事。

次回

更なる展開が期待できそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この日は製版作業からです。

シルクスクリーン研究科の皆さんは

既に一通りの作業を経験済みなので

手際よく製版作業を終えました。

*

すぐさま、今日の本題

“色彩を活かした刷りを学ぶ”ことに取り組みました。

まず最初に色彩についての講義により

色の概念や性質を学びました。

講義では

TIPAスタッフが作った自家製テキストを使用。

テキストには混色についての解説もあり

直ちに刷り作業で活用しました。

今回は

普段あまり使用しない色の組み合わせに挑戦。

補色の関係にある色を組み合わせると

どのような効果を得られるかなどを

考えながら刷り作業をおこないました。

蛍光オレンジとスカイブルーを使用した2色刷りです。

2色が重なった部分はモスグリーンとなり3色の表現ができました。

また、故意に版をずらす事で

浮遊感が出たような気がします。

補色をワンポイント刷る事で

象徴化させる効果がありました。

*

講義で学んだ知識を

実践してみると意外な発見もあり

多くの収穫があった授業でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■シルクスクリーン研究科■

本講座は

昨年、シルクスクリーンを学ばれた方のアドバンス編です。

まず

インクや支持体の研究、

そして、幾つかの加飾法学び

最終的には

技法体験の域をこえて

独創的なシルクスクリーン作品を目指します。

上の写真は銀箔を画面に刷り込むサンプルです。

通常のインクで刷る手法とこれらの加飾法を

併用すると物質感を伴う仕上がりになりそうです。

各人の興味の方向で、いろいろと研究して頂きたいと思います。

どのような展開になるのか楽しみです。

***

初日の実習は原稿作り。

フォトショップを使って、写真製版に適する

原稿を作成することに取り組みました。

前回の講座で学んだ原稿作りを復習したのち

部分的に濃度やコントラストに微調整を加える作業を学び

理想に近い状態で原稿を仕上げました。

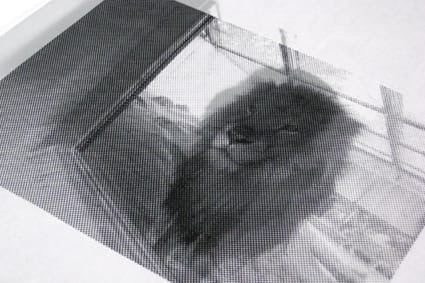

この写真は透明フィルムにアミ点原稿を印刷したモノを

2枚重ねただけですが、

動物園の生活空間から外へ視線を向けるライオンの

魂が写っている印象を受けます。

既に原稿の状態で

何かを語りかける魅力を持っていますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12月20日

シルクスクリーン専科は最終日を迎えました。

本講座は3ヶ月間・全6回という期間で

開講いたしました。

そして、最終日。

制作物を披露する場で

その成果の大きさに驚きました。

特筆するべき点は

6人の受講生、それぞれの展開が異なる事。

これまでの塾日誌にて

成果の一部を既に紹介しておりますが

改めて紹介させて頂きます。

***

下6作は動物園の動物をモチーフとした作品です。

動物が生息する空間を意味深く表現しています。

写真を元に作者の意図を表すために

グラデーションの効果をうまく採り入れた作品に仕上がっています。

シルクスクリーンという技法の歴史を

作品内容に含めた取り組みです。

上の写真の作品は壮大な構想の一部で、

今後の展開が楽しみです!

既に写真作品として成立している写真を原稿にした作品です。

元の写真の魅力にとらわれることなく

技法の可能性を探求した取り組みです。

大作が仕上がりました。

シルクスクリーン技法を使ったコラージュです。

私のシルクスクリーンという概念から

逸脱した取り組み方に驚きました。

独特な色彩とマルチプルな構図が魅力の作品です。

表面の質感について研究した作品です。

白地に白色の像、黒地に黒色の像を刷ったり

インクの上に金粉・銀粉を刷り込んでいます。

様々な質感の表現を発見できました。

テキスタイル図案として

縦方向・横方向へとエンドレスに繋がる作品です。

布地に刷った風合いは

紙と違う魅力が感じられました。

***

以上、徳永写真美術研究所においての

シルクスクリーン専科、初年度の成果でした。

現在

次年度に向けて魅力ある講座を計画中です。

皆様の参加をお待ちしております!

シルクスクリーン講座も後半となり、

いよいよ本格的に作品制作に着手する段階となりました。

みなさん、個々に取り組み方が違い

多種多様な判表現が生まれています。

その一部をご紹介。

前回のブログにて、

何がモチーフでしょうか? ヒント:動物です。

・・・と記した完成作品です。

ゴリラ・フラミンゴ・サイがモチーフです。

グラデーションの効果を上手く利用して仕上げられています。

何種類かの判を使い

コラージュとして構成した作品です。

色の重なりが美しい画面となりました。

テキスタイル図案としてリピートする図柄です。

事前にパソコン上で、

様々な色の組み合わせをシュミレートされていました。

フランス製の高級版画用紙、

アルシュ88を用意して大型作品を仕上げました。

紙の高級さに圧倒されず、迫力ある作品が完成。

皆さんの作業を見守りながら、私はTIPAのロゴを刷りました。

これは何かというと・・・

TIPA黒板です!

愛着を感じる存在となりました。

今回から「4倍判」というサイズの判を使用し始めました。

前回までは「倍判」。

・・・ということは

2倍のサイズとなったわけです。

もちろん、サイズが変わったといっても

シルクスクリーン技法の作業が変わるわけではありません。

しかし

違うのです。

小さい判の時は、あまり気にならなかった刷りムラ。

スキージーを引く手の圧力の加減で

インクの厚みが変わってきます。

それから

暖房の効いた室内で

長時間、刷る色を調合しているうちに

インクが乾燥するというトラブルがありました。

慎重に色味を調節しようとする気合いが裏目に・・・。

だんどりよく、スピーディーに作業をこなさなければなりません。

こちらは、3枚で1作として仕上げます。

各々、3-4回刷り重ねて完成する予定。

現在、1回目の刷り作業が終わったところです。

記号のような抽象的な図柄ですが、

いったい、何がモチーフでしょうか?

ヒント:動物です。

完成が楽しみです!