徳永写真美術研究所(TIPA)の2025年度活動案内を下のウェブページにてお知らせしました。

https://tokunaga-photo.com/class/

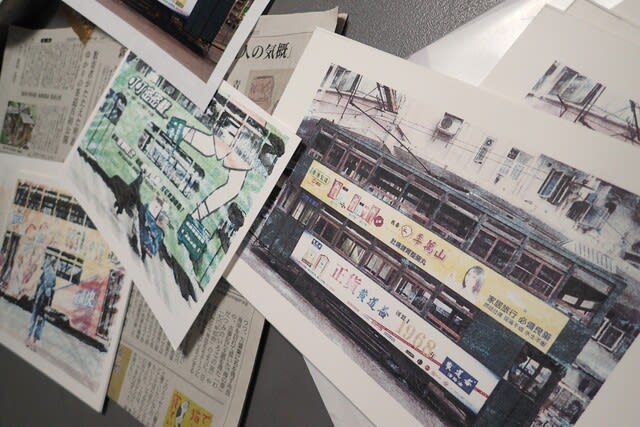

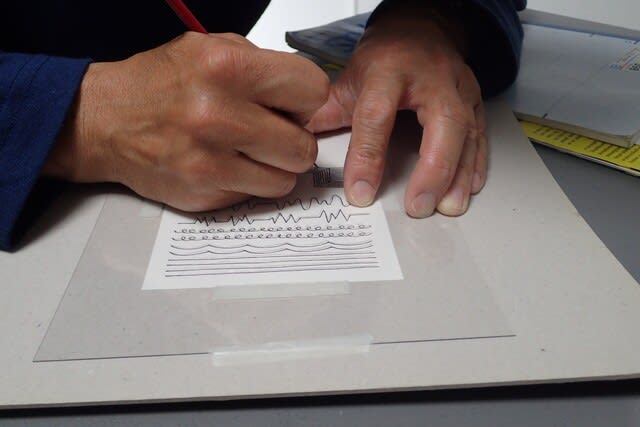

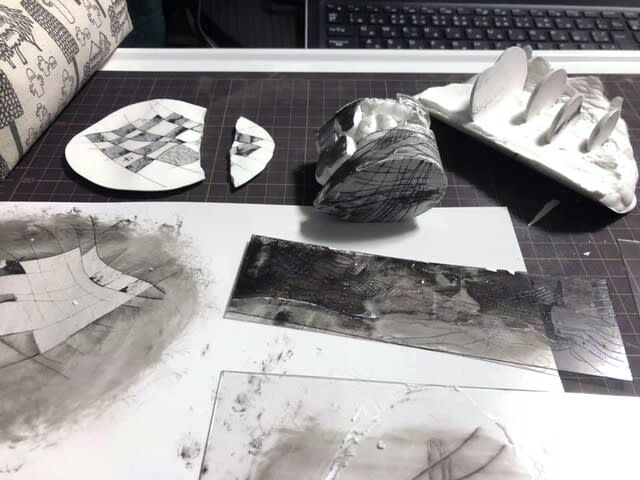

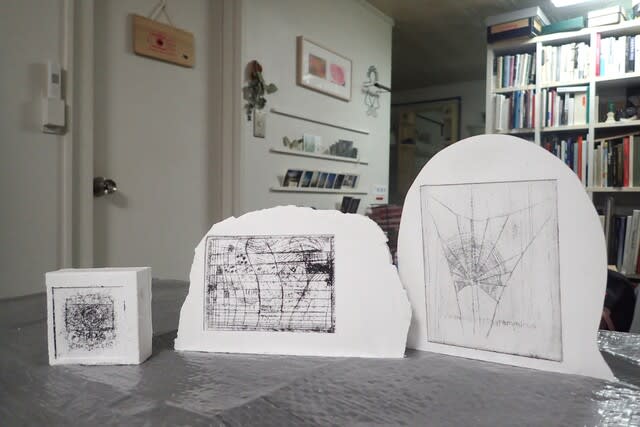

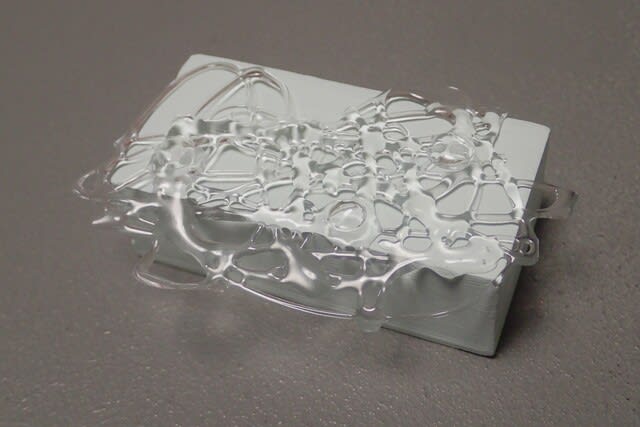

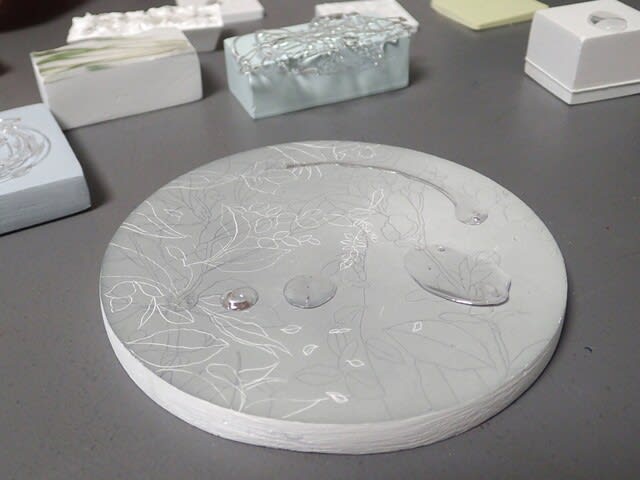

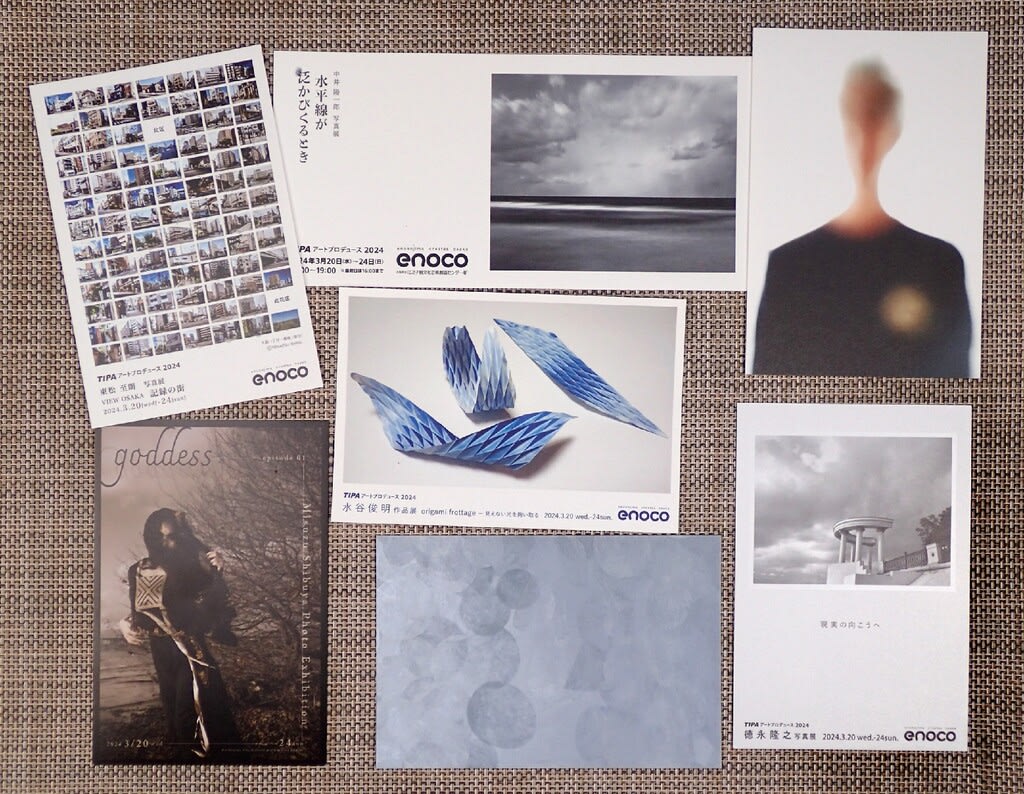

2025年度は既存の活動を維持しながら講座の枠組みを変更します。表現活動について思考・試行する<TIPA活動_研究/実験>、技法の特性や魅力に注目する<TIPA活動_技法実習>と、2つのカテゴリーに分け、多角的に作品制作に必要な要素に触れる形態としました。

また、個別での対応、出張ワークショップなど、ご要望にお応えする活動もおこなっています。私どもがお役に立てることがありましたら、お声掛けください。

本年度も引き続きTIPA活動に励んでまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

TIPA活動 運営者 徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・

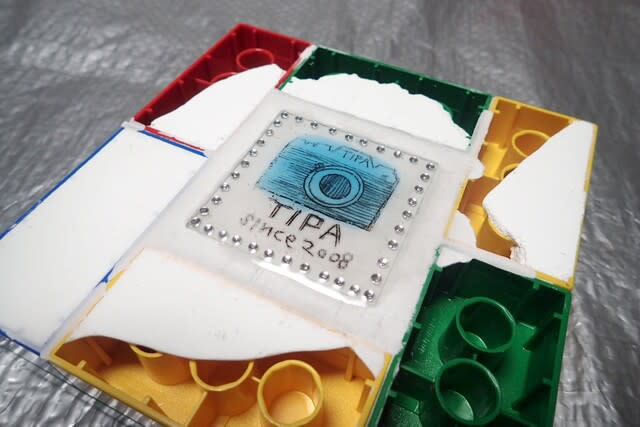

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

表現の研究活動をおこなっています。

2025年4月開始の講座受付中

・・・・・・・・・・・・・・・・・