'14-04-06投稿、04-09追加・修正

自然界に存在する赤外線もしくは熱を電気に変換する技術は

数多く提案されています。

赤外線もしくは熱を電気に変換する発電方法について断片的に調べていますが、

赤外線放射熱を利用した方法として、

「光の吸収率が従来のシリコン製の100倍以上の太陽電池を、岡山大大学院自然科学研究科のチームが「グリーンフェライト(GF)」と名付けた酸化鉄化合物を使って開発

この太陽電池はこれまで吸収できなかった赤外線も発電に利用できる可能性がある。池田教授は「赤外線は熱を持つものから出ている。太陽光以外に、火を扱う台所の天井など家中、街中の排熱でも発電できるかも」としており、2013年の実用化を目指す。

GFは粉末状で、土台となる金属に薄く塗る。1キロワット発電する電池を作るコストは約千円が目標で、約100万円かかる従来のシリコン製に比べて大幅に安い。パネル状になっている従来型では難しい曲げ伸ばしができ、煙突や電柱に巻き付けるなど設置場所は幅広い。」と原理的には提案されています。

ウイキペディアによれば、

フェライト(ferrite)とは、

「・・・酸化鉄を主成分とするセラミックスの総称である。 強磁性を示すものが大半であり、磁性材料として広く用いられている。 軟磁性を示すものをソフトフェライト、硬磁性を示すものをハードフェライトと呼ぶ。 東京工業大学の加藤与五郎と武井武によって発明された。・・・」という。

本文を詳しく読む

参考投稿:

(赤外線からの電気の仕組み)

(赤外線からの電気)

(排熱でも発電可能な赤外線発電)

他にも、

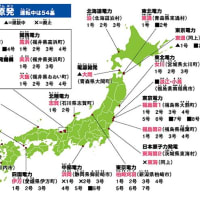

再生可能なエネルギーに係る記載(その14:宇宙では太陽電池より原子力電池が不可欠という。)の引例

「原子力電池(アイソトープ電池) (08-04-02-08)」によれば、http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=08-04-02-08

「原子力発電と時を同じくして、原理は異なるものの放射性物質を使用した原子力電池が昔から宇宙開発には不可欠な発電法であるとのことです。 ラジオアイソトープの崩壊エネルギーをエネルギー変換器で電気エネルギーに変える一次電池のことを原子力電池(atomic battery,nuclear battery,isotope battery:アイソトープ電池)またはラジオアイソトープ熱源あるいはラジオアイソトープ発電器(RPG,radioisotopic powered generator)とも言う。・・・

ラジオアイソトープ(放射性同位元素)から崩壊に伴って放出されるα線(アルファ線)やβ線(ベータ線)のもつエネルギーは、物質に吸収される際、熱エネルギーに変換する。保温材を用いてこの熱エネルギーを閉じ込めると高い温度が得られる。熱電変換素子を用い、この高温と外気温との温度差を利用して熱起電力により電池の働きをさせる。この方式を「熱電変換」方式と呼ぶ。」とのこと。

今般、太陽光発電が可能といわれるナノテクノロジーで創るカーボンナノチューブ(半導体)で熱を電気エネルギーに変換する素子が開発されたという。

話が少し外れますが、

熱の発生源は太陽、地球、燃焼、酸化、電気抵抗、放射能崩壊、電熱変換など思い付きますが、

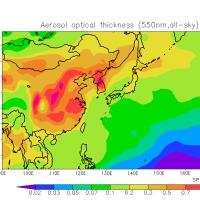

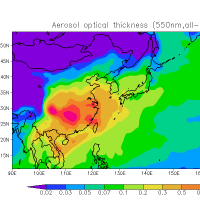

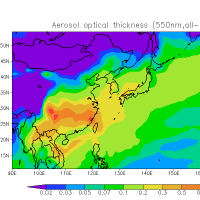

熱は赤外線としてさまざまな物質、および温室効果ガス(水蒸気、CO2、メタン、オゾンなど)を媒体として吸収もしくは放射されて、環境の気温、水温、物体温を複雑に変化させていると想っていますが、

既報によれば、地球温暖化によって、台風やハリケーン、洪水、干ばつ、大雪、熱波、竜巻など、世界各地で極端な気象による被害を引き起こしているという。

参考投稿:

温暖化で食料や気象などさまざまな分野で被害が深刻化 対策を真剣に追求すべきだという。(2014-04-02)

これら地球環境に複雑な被害を及ぼしている赤外線もしくは熱を制御して、有効に活用することは宇宙からの放射線(主に、太陽光線)が地球に吸収された後、地殻表面から赤外線(熱線)が放射されて地球温暖化の原因となる気温、海水温を上昇させています。

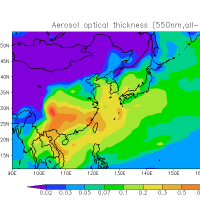

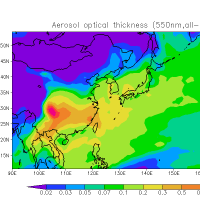

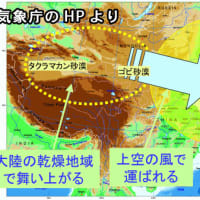

(google画像検索から引用)

この地表に降り注ぐ太陽光スペクトルおよび宇宙線、大気圏の残留放射能などの放射線は最終的には物質に吸収されて熱(赤外線)化します。

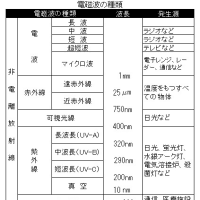

<赤外線の種類と波長>

(google画像検索から引用)

これらの赤外線もしくは熱を電気変換すれば、

地球温暖化、異常気象などの対策および新たな再生可能エネルギーとして一石数鳥の効果があると想われます。

既報までにて、太陽光変換発電、電波変換発電を調べましたが、その中間の波長である赤外線(電磁波)もしくは熱を利用した発電方法の進展が望まれます。

参考:

<宇宙空間に存在する電磁波>

(google画像検索から引用)

<太陽光スペクトル>

(google画像検索から引用)

単に、一言で赤外線もしくは熱の有効利用した発電といっても上記のように複雑なので、

改めて、原点に戻って、「熱」について個人的なメモとして調べました。

ウィキペディア「熱」 によれば、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1

(一部割愛して抽出しました。)

「熱(ねつ、heat)とは、慣用的には、肌で触れてわかる熱さや冷たさといった感覚である温度の元となるエネルギーという概念を指していると考えられているが、物理学では熱と温度は明確に区別される概念である。

本項目においては主に物理学的な「熱」の概念について述べる。

熱力学における熱とは、1つの物体や系から別の物体や系への温度接触によるエネルギー伝達の過程であり、ある物体に熱力学的な仕事以外でその物体に伝達されたエネルギーと定義される[1]。

関連する内部エネルギーという用語は、物体の温度を上げることで増加するエネルギーにほぼ相当する。熱は正確には高温物体から低温物体へエネルギーが伝達する過程が「熱」として認識される。

温度は熱平衡状態にある原子や分子などの乱雑な並進運動の運動エネルギーの平均値であり、熱伝達を生じさせる性質をもつ。物体(あるいは物体のある部分)から他に熱によってエネルギーが伝達されるのは、それらの間に温度差がある場合だけである(熱力学第二法則)。

同じまたは高い温度の物体へ熱によってエネルギーを伝達するには、ヒートポンプのような機械力を使うか、鏡やレンズで放射を集中させてエネルギー密度を高めなければならない(熱力学第二法則)。」とのこと。

まえがきが長くなりましたが、

本題に戻って、

環境ビジネス

カーボンナノチューブに隠れた性能! 熱を電気エネルギーに変換

http://www.kankyo-business.jp/column/006956.php

「首都大学東京理工学研究科・真庭豊教授、東京理科大学工学部・山本貴博講師、産業技術総合研究所ナノシステム研究部門・片浦弘道首席研究員の研究チームは、共同で、高純度の半導体型単層カーボンナノチューブ(s-SWCNT)フィルムが、熱を電気エネルギーに変換する、優れた性質を持つことを見いだした。

現在、先進国が消費するエネルギーの約3分の2が、未利用のまま廃熱として環境に放出されており、廃熱エネルギーを効率よく利用可能なエネルギー形態に変換する技術の開発が望まれている。ゼーベック効果と呼ばれる現象を利用した、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する熱電変換技術は、そうした技術の一つとして注目されている。・・・」という。

⇒どのようなメカニズムでしょうか?調べてみました。

首都大学東京理工学研究科

【研究成果発表】カーボンナノチューブが、熱を電気エネルギーに変換する優れた性能を持つことを発見

http://www.tmu.ac.jp/news/topics/7304.html

「首都大学東京理工学研究科 真庭豊 教授、東京理科大学工学部 山本貴博 講師、産業技術総合研究所ナノシステム研究部門 片浦弘道 首席研究員の研究チームは、共同で高純度の半導体型単層カーボンナノチューブ(s-SWCNT)フィルムが、熱を電気エネルギーに変換する優れた性能をもつことを見いだしました。

尺度となるゼーベック係数は実用レベルのBi2Te3系熱電材料に匹敵します。このフィルムのゼーベック係数は含まれるs-SWCNTの比率に依存して敏感に変化するため、s-SWCNTの配合比率の異なる2種のSWCNTを用いて容易に熱電変換素子を作ることができます。

さらに、この電圧発生には、SWCNT間の結合部分が重要な役割を担うことを理論計算により見いだしました。今後、SWCNTの耐熱性や柔軟性などの優れた特徴を活かし、高性能の新規熱電変換素子の開発につなげていく予定です。

本研究成果は、専門誌Appl. Phys. Expr.(APEX)に「Giant Seebeck coefficient in semiconducting single-wall carbon nanotube film」のタイトルでVol.7 No2に発表される予定です。

本研究の一部は、独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業(CREST)、首都大学東京傾斜的研究補助金および文部科学省の科学研究費補助金の支援を受けて行われました。

ポイント

- カーボンナノチューブ(CNT)において実用Bi2Te3系熱電材料に匹敵する巨大ゼーベック効果を発見。

- CNT界面における電圧発生機構を提案。

- 全CNT熱電変換素子を実現。

・・・後略」という。

⇒個人的には、先進国が消費するエネルギーの約3分の2が、未利用のまま廃熱として環境に放出されており、廃熱エネルギーを効率よく利用可能なエネルギー形態に変換する技術のみならず、

無尽蔵に自然界に存在するさまざまな熱を利用してする再生可能なエネルギーによる発電に着目していますが、人工の放射性物質からの崩壊熱ではなく、太陽フレアー中のアルフア線、ベータ線など粒子線、ガンマ線、X線など電離効果の大きな放射線の崩壊熱によるゼーベック効果を利用した「熱電変換」方式は可能性のあるのか?と妄想されます。

熱電変換方式とは

ウイキペディアによれば、

「2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動するというペルティエ効果を利用した板状の半導体素子。直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が起こる。電流の極性を逆転させると、その関係が反転し高精度の温度制御に適している。また温度制御が可能なばかりでなく、温度差を与えることで電圧を生じさせることもでき、ゼーベック効果という。・・・」という。

>>詳しく読む

いずれにしても、赤外線もしくは熱を有効活用して、

安定かつ安全で、かつ低コストな電気エネルギーへの変換効率の高い材料の開発、量産化に期待しています。