東北小回り旅。山形市へ到着した続き。

山形市を訪れた理由は大したものではない。仙台方面へのルートの1つの途中であり、とある駅弁を食べたかった(次の記事にて)のと、どこかの温泉に安く泊まれたらといったこと。

奥羽本線沿線には、いくつも温泉地があるけれど、若干値段がお高い。探したら、蔵王温泉に格安の宿が!

蔵王は宮城側も山形側も行ったことがなく、山形蔵王といえば、スキーや樹氷、ロープウェイがある程度の認識。(御釜は宮城側なんだね)

ロープウェイのふもと側のほうに、蔵王温泉(所在地は山形市内)があって、そこに泊まった人がいたのを思い出し、聞いたらいい温泉とのこと。山形市街からバスでけっこう時間がかかるとも。

調べたら、山形駅から山交バスで40分程度、運賃1000円。それなら、いいかも。

秋田駅から太平山の仁別リゾート公園へ行くようなものかな(37分、700円)。

山形駅-蔵王温泉バスターミナル間のバスは、1時間に1本運行されており、車両はリクライニングシートの観光バスタイプ。オンシーズンとなる冬には、続行便が出て5台くらいが連なることもあるらしい。

北海道の定山渓温泉では、1時間以上、路線バスタイプの車両に揺られて参ったけれど、これは快適そう。

蔵王温泉行きは山形駅のメインである東口のバスのりばの1番が始発。東口を出て左側。

案内所があり、そこの窓口または券売機で乗車券を購入するように案内されているが、車内で現金支払い(二千円札以上の紙幣の両替はできないはず)や路線バス用回数券での支払いも可。

車両は先代三菱エアロバス(? エアロクイーン?)。乗客は10名ほどで、蔵王温泉で宿泊するであろう人が多い。

車両がいいものの一般路線バス扱いだからこまめにバス停があり、途中まで他路線と同ルート。だから、途中から何人か地元の人が乗りこんで、降りていった。

途中「鉄砲町」では、暴力団壊滅の広告放送。秋田中央交通でも流れていて、相談電話番号「893-184」に「やくざいやよ」と語呂合わせもある。山形では、電話番号が「89-3040」と違い、そのまま「89の3040」と言っていた。

市街地を抜け、国道13号線の旧道であろう県道267号線に入り、少し標高が高い郊外に。

県道をそれると、時につづら折りの道になり、ぐんぐん山を登る。この道では立ち客がいたら厳しそうだし、シートベルトを締めるようアナウンスもあった、だから観光タイプのバスを使っているのかもしれない。

極端に険しい道ではなく、景色が抜群でもなく、沿道にわりと家もあった。

大きな鳥居をくぐったところに、山形市立蔵王第二小学校があった。1970年代築と思われる、意外に大きな校舎。市街地にあってもおかしくない規模。

調べたら、現在の児童数は82名。昔は多かったのだろう。斎藤茂吉の母校だそう。

終点の蔵王温泉バスターミナルは、道路と平行に長い建物。バスは建物裏に回りこんで、プラットホーム式の乗降場に停車。建物との間にドアがあり、発車時は5分前に開く。

バスターミナル内から。「蔵王温泉駅」との表示

バスターミナル内から。「蔵王温泉駅」との表示

建物裏のホームには「1」と表示(貸切バス1号車のシールを転用)があった。

じゃあ、「2」は? と思ったら、建物をはさんで反対の道路側のバスターミナルの玄関に見えたところが実は乗り場で、曜日・季節限定運行の特急バスはそちら(間に歩道があるけど、そこに入るの?)のようだ。

奥の屋根下が1番、手前が2番

奥の屋根下が1番、手前が2番

バスターミナルの建物内は、窓口と券売機のほか、ベンチと自販機、トイレ(現在改修中で外に仮設)がある程度で、がらんとしている。冬は人でいっぱいになるのだろう。

このバスターミナル、外壁には「山交バス バスターミナル」、内部には「蔵王温泉駅(蔵は旧字)」、さらにドアには「山交バス株式会社 蔵王バスターミナル」とあり、表記揺れが激しい。

公式ホームページや各種サイトでは「蔵王温泉バスターミナル」となっているので、当ブログでもそれに従いました。

標高900メートル弱の蔵王温泉は、山形市街に比べると、さすがにいくぶん涼しい。

バスターミナルは温泉街の入口。基本的にどこの宿に泊まっても、ターミナルで降りてぶらぶら歩けばいいはず。ペンションなど宿によっては歩いて行くには大変なものもありそう。【19日補足・徒歩圏内も含めて、宿によってはバスターミナルまでの送迎をしてくれるところもある】

温泉街には飲食店もそれなりにあり、コンビニはファミリーマートが1つ。【2022年1月18日追記・ファミリーマート山形蔵王温泉店は、この直後2017年10月末で閉店(後に建物解体)し、12月7日に向かいにローソン山形蔵王温泉店がオープンしたとのこと。オーナーが同じで、ブランド変更・移転なのか?】【2022年9月30日補足・電話番号はファミマ時代もローソン化後も変わっていないようだ。】

蔵王温泉のお湯はさすが。硫黄(硫化水素)の香りがし、青白く濁り、つるっとして、いかにも温泉。

酸性度が高いのも特徴。以前、同じく強酸性の北海道の川湯温泉に入った時は、ヒリヒリと刺激があったものだけど、蔵王温泉ではそのようなことはなかった。

湯煙漂う蔵王温泉街

湯煙漂う蔵王温泉街

水車と酢川温泉神社入口

水車と酢川温泉神社入口

「酢川温泉神社」という鳥居をくぐって入ってみると、先はとても長い階段(途中に横から入れる道路があったけど)で、疲れた。

翌朝も、バスで山形市街へ。

9時40分発のバスは、山形市の北にある寒河江(さがえ)市の寒河江営業所の先代いすゞガーラ。客数は行きと同じくらい。発車時には、ホームでジリジリとベルが鳴った。

さて、このまま山形駅まで乗り通すのもつまらないし、少しでも安く上げたい。

だけど、調べた限り、路線バス以外に蔵王温泉と山形市街地を結ぶ交通手段はない。

地図を見ると、バスが山の下へ下りてから通る県道267号線は、国道13号線、さらに奥羽本線と並走している。JR奥羽本線にはその名も「蔵王」という駅がある。【11日補足・東北新幹線「白石蔵王」駅とはまったく別。山の反対側です。】

蔵王駅は、蔵王温泉や蔵王の山、つまり観光地としての蔵王へのアクセスの役割はない。山の下一帯も、「蔵王」という地名・エリア名であり、その地域の駅としての存在。

とは言うけれど、山の下では他路線と同ルートの一般路線バスである以上、バス停は多いはず。そのどれかで降りれば、歩いて蔵王駅まで行くことが可能ではないかと予想していた。一般路線バスだから、乗る距離が短いほど、運賃は安くなる。

ただし、バスは毎時1本、蔵王駅の列車は不規則に毎時1本程度なので、乗り継ぎのタイミングは難しい。

行きは、そんな接続のほか、初めて乗るので不安だったことと、帰りの下見を兼ねて、山形駅から乗った次第。

Googleマップではバス停名称が分からないから、マピオンで調べると「成沢」というバス停がいちばん蔵王駅に近そう。ほぼ真東へ進めばよく、歩く距離は1.5キロ。

行きのバスの車窓から確認しても、大丈夫そうな雰囲気。駅方向に向かって下り坂で歩きやすそう。成沢は「なりさわ」と読み、隣(温泉寄り)の「成沢南」では少し遠くなる。

蔵王温泉9時40分発のバスは、成沢は10時02分(山形駅前は10時25分着)。蔵王駅では、下り普通列車が10時23分発(山形10時28分着)。1.5キロを20分なら、歩く自信がある。

蔵王温泉-成沢のバス運賃は810円。蔵王-山形のJRは青春18きっぷを使うから、190円節約。ちなみに、蔵王-山形の正規運賃は190円なので、その場合は合計1000円でバスと同額。

天気が雨だったら歩きたくないけれど、当日朝の蔵王温泉はくもりで安心した。ところが、バスが山を下ると…

昨日は見えた市街地が霞む。中央左に第二小前の鳥居

昨日は見えた市街地が霞む。中央左に第二小前の鳥居

下界では雨が降っていた!

バス乗車券も買ってしまっているし、予定通り決行。

成沢に3分ほど遅れて到着。他に降りる人はなし。

雨の中、走り去るバス

雨の中、走り去るバス

傘を広げて蔵王駅へ急ぎたいところだけど、バス停のポールに見覚えが。

成沢バス停

成沢バス停

ダルマ型で、台座が金属枠で囲われ、細身でツルツルした支柱、大きめの表示板とその支柱との独特な接続方法。

秋田中央交通で近年新設されるポールで、当ブログで「頭でっかちタイプ」と呼んでいるものと同型だ!

(再掲)秋田中央交通の頭でっかちタイプ

(再掲)秋田中央交通の頭でっかちタイプ

山交バスのものは、台座の支柱がささっていない2つの穴の処理や時刻表枠の留め方は秋田とは異なるし、デザインのせいかさほど頭でっかちでもなさそうだけど、同一としていいだろう。

と、時間を使ってしまう。

バスが来た方向へ戻れば、すぐに信号のある丁字路交差点。そこを右折すれば、右に消防署。

やがて国道13号線の大きな交差点。そこを横断すれば(地上に横断歩道あり)県道170号線。この交差点までの間で、左側(南側)の歩道に横断が必要。

さらに直進すると、自動車教習所があり、ちょっと大きな須川を渡る橋。

この辺りで写真を撮りたかったものの、風と雨が強くてできず。

橋の先で、県道は右へカーブし、三叉路のような形状の交差点。旧道との分岐点だろうか。

こんな交差点形状。車は13号線側から直進できなさそう

こんな交差点形状。車は13号線側から直進できなさそう

ここで直進し、狭い道に入る。

右にスーパー「ヤマザワ」、信号機付き交差点を過ぎれば、先の突き当たりに蔵王駅!

ついに到着

ついに到着

古い建物をリニューアルしたと思われる駅舎。全体的な雰囲気は秋田市の土崎駅、新屋駅なんかと似ている。

蔵王駅は駅員が配置され、駅業務は子会社「JR東日本東北総合サービス」に委託されている。かつては貨物列車も発着していたらしく、駅構内は比較的広く、駅舎とホームに少し距離があった。この辺りは秋田市の羽後牛島駅に似ている。

なお、Suicaは使用できません。【11日補足・繰り返しますが東北新幹線「白石蔵王」駅とはまったく別。山の反対側です。】

駅をじっくり見たいところだけど、(バスの遅れと、雨風と、頭でっかちバス停の発見と、余裕のない計画のせいで)思ったより時間がかかり、もう列車発車3分前。

18きっぷに日付を入れてもらう必要があったが、駅員は事務所奥にいて、こちらを見て「そのままどうぞ」といった感じなので、そのまま入場。小走り気味に橋を渡ってホームへ下りてひと息つくと、719系5000番台4両編成が入線してきた。いっしょに乗りこんだのは3~4人。車内はそこそこ先客がいたものの、なんとか後ろ向きの2人掛け席にありつく。

ということで、成沢バス停→蔵王駅15分はギリギリ。

国道横断で信号待ちも見ておく必要があるし、蔵王→成沢では上り坂なのでさらに時間がかかりそう。実行するのなら、20分強は時間を見ておけば安心でしょう。でなければ、もっと時間を取って駅前のヤマザワ、あるいは国道沿いなどのお店で時間をつぶすなど。

雨で濡れた服と汗で濡れた体が乾かないまま、山形へ到着。きっぷに日付を入れてもらっていったん外へ。名残惜しいけれど次の仙山線で仙台へ向かうことにした。

今回はまったく見物できなかった山形市街地はほんとにまたいつか。蔵王温泉へはぜひとも再び訪れたい。

※次の記事(食べ物カテゴリー)はこちら

山形市を訪れた理由は大したものではない。仙台方面へのルートの1つの途中であり、とある駅弁を食べたかった(次の記事にて)のと、どこかの温泉に安く泊まれたらといったこと。

奥羽本線沿線には、いくつも温泉地があるけれど、若干値段がお高い。探したら、蔵王温泉に格安の宿が!

蔵王は宮城側も山形側も行ったことがなく、山形蔵王といえば、スキーや樹氷、ロープウェイがある程度の認識。(御釜は宮城側なんだね)

ロープウェイのふもと側のほうに、蔵王温泉(所在地は山形市内)があって、そこに泊まった人がいたのを思い出し、聞いたらいい温泉とのこと。山形市街からバスでけっこう時間がかかるとも。

調べたら、山形駅から山交バスで40分程度、運賃1000円。それなら、いいかも。

秋田駅から太平山の仁別リゾート公園へ行くようなものかな(37分、700円)。

山形駅-蔵王温泉バスターミナル間のバスは、1時間に1本運行されており、車両はリクライニングシートの観光バスタイプ。オンシーズンとなる冬には、続行便が出て5台くらいが連なることもあるらしい。

北海道の定山渓温泉では、1時間以上、路線バスタイプの車両に揺られて参ったけれど、これは快適そう。

蔵王温泉行きは山形駅のメインである東口のバスのりばの1番が始発。東口を出て左側。

案内所があり、そこの窓口または券売機で乗車券を購入するように案内されているが、車内で現金支払い(二千円札以上の紙幣の両替はできないはず)や路線バス用回数券での支払いも可。

車両は先代三菱エアロバス(? エアロクイーン?)。乗客は10名ほどで、蔵王温泉で宿泊するであろう人が多い。

車両がいいものの一般路線バス扱いだからこまめにバス停があり、途中まで他路線と同ルート。だから、途中から何人か地元の人が乗りこんで、降りていった。

途中「鉄砲町」では、暴力団壊滅の広告放送。秋田中央交通でも流れていて、相談電話番号「893-184」に「やくざいやよ」と語呂合わせもある。山形では、電話番号が「89-3040」と違い、そのまま「89の3040」と言っていた。

市街地を抜け、国道13号線の旧道であろう県道267号線に入り、少し標高が高い郊外に。

県道をそれると、時につづら折りの道になり、ぐんぐん山を登る。この道では立ち客がいたら厳しそうだし、シートベルトを締めるようアナウンスもあった、だから観光タイプのバスを使っているのかもしれない。

極端に険しい道ではなく、景色が抜群でもなく、沿道にわりと家もあった。

大きな鳥居をくぐったところに、山形市立蔵王第二小学校があった。1970年代築と思われる、意外に大きな校舎。市街地にあってもおかしくない規模。

調べたら、現在の児童数は82名。昔は多かったのだろう。斎藤茂吉の母校だそう。

終点の蔵王温泉バスターミナルは、道路と平行に長い建物。バスは建物裏に回りこんで、プラットホーム式の乗降場に停車。建物との間にドアがあり、発車時は5分前に開く。

バスターミナル内から。「蔵王温泉駅」との表示

バスターミナル内から。「蔵王温泉駅」との表示建物裏のホームには「1」と表示(貸切バス1号車のシールを転用)があった。

じゃあ、「2」は? と思ったら、建物をはさんで反対の道路側のバスターミナルの玄関に見えたところが実は乗り場で、曜日・季節限定運行の特急バスはそちら(間に歩道があるけど、そこに入るの?)のようだ。

奥の屋根下が1番、手前が2番

奥の屋根下が1番、手前が2番バスターミナルの建物内は、窓口と券売機のほか、ベンチと自販機、トイレ(現在改修中で外に仮設)がある程度で、がらんとしている。冬は人でいっぱいになるのだろう。

このバスターミナル、外壁には「山交バス バスターミナル」、内部には「蔵王温泉駅(蔵は旧字)」、さらにドアには「山交バス株式会社 蔵王バスターミナル」とあり、表記揺れが激しい。

公式ホームページや各種サイトでは「蔵王温泉バスターミナル」となっているので、当ブログでもそれに従いました。

標高900メートル弱の蔵王温泉は、山形市街に比べると、さすがにいくぶん涼しい。

バスターミナルは温泉街の入口。基本的にどこの宿に泊まっても、ターミナルで降りてぶらぶら歩けばいいはず。ペンションなど宿によっては歩いて行くには大変なものもありそう。【19日補足・徒歩圏内も含めて、宿によってはバスターミナルまでの送迎をしてくれるところもある】

温泉街には飲食店もそれなりにあり、コンビニは

蔵王温泉のお湯はさすが。硫黄(硫化水素)の香りがし、青白く濁り、つるっとして、いかにも温泉。

酸性度が高いのも特徴。以前、同じく強酸性の北海道の川湯温泉に入った時は、ヒリヒリと刺激があったものだけど、蔵王温泉ではそのようなことはなかった。

湯煙漂う蔵王温泉街

湯煙漂う蔵王温泉街 水車と酢川温泉神社入口

水車と酢川温泉神社入口「酢川温泉神社」という鳥居をくぐって入ってみると、先はとても長い階段(途中に横から入れる道路があったけど)で、疲れた。

翌朝も、バスで山形市街へ。

9時40分発のバスは、山形市の北にある寒河江(さがえ)市の寒河江営業所の先代いすゞガーラ。客数は行きと同じくらい。発車時には、ホームでジリジリとベルが鳴った。

さて、このまま山形駅まで乗り通すのもつまらないし、少しでも安く上げたい。

だけど、調べた限り、路線バス以外に蔵王温泉と山形市街地を結ぶ交通手段はない。

地図を見ると、バスが山の下へ下りてから通る県道267号線は、国道13号線、さらに奥羽本線と並走している。JR奥羽本線にはその名も「蔵王」という駅がある。【11日補足・東北新幹線「白石蔵王」駅とはまったく別。山の反対側です。】

蔵王駅は、蔵王温泉や蔵王の山、つまり観光地としての蔵王へのアクセスの役割はない。山の下一帯も、「蔵王」という地名・エリア名であり、その地域の駅としての存在。

とは言うけれど、山の下では他路線と同ルートの一般路線バスである以上、バス停は多いはず。そのどれかで降りれば、歩いて蔵王駅まで行くことが可能ではないかと予想していた。一般路線バスだから、乗る距離が短いほど、運賃は安くなる。

ただし、バスは毎時1本、蔵王駅の列車は不規則に毎時1本程度なので、乗り継ぎのタイミングは難しい。

行きは、そんな接続のほか、初めて乗るので不安だったことと、帰りの下見を兼ねて、山形駅から乗った次第。

Googleマップではバス停名称が分からないから、マピオンで調べると「成沢」というバス停がいちばん蔵王駅に近そう。ほぼ真東へ進めばよく、歩く距離は1.5キロ。

行きのバスの車窓から確認しても、大丈夫そうな雰囲気。駅方向に向かって下り坂で歩きやすそう。成沢は「なりさわ」と読み、隣(温泉寄り)の「成沢南」では少し遠くなる。

蔵王温泉9時40分発のバスは、成沢は10時02分(山形駅前は10時25分着)。蔵王駅では、下り普通列車が10時23分発(山形10時28分着)。1.5キロを20分なら、歩く自信がある。

蔵王温泉-成沢のバス運賃は810円。蔵王-山形のJRは青春18きっぷを使うから、190円節約。ちなみに、蔵王-山形の正規運賃は190円なので、その場合は合計1000円でバスと同額。

天気が雨だったら歩きたくないけれど、当日朝の蔵王温泉はくもりで安心した。ところが、バスが山を下ると…

昨日は見えた市街地が霞む。中央左に第二小前の鳥居

昨日は見えた市街地が霞む。中央左に第二小前の鳥居下界では雨が降っていた!

バス乗車券も買ってしまっているし、予定通り決行。

成沢に3分ほど遅れて到着。他に降りる人はなし。

雨の中、走り去るバス

雨の中、走り去るバス傘を広げて蔵王駅へ急ぎたいところだけど、バス停のポールに見覚えが。

成沢バス停

成沢バス停ダルマ型で、台座が金属枠で囲われ、細身でツルツルした支柱、大きめの表示板とその支柱との独特な接続方法。

秋田中央交通で近年新設されるポールで、当ブログで「頭でっかちタイプ」と呼んでいるものと同型だ!

(再掲)秋田中央交通の頭でっかちタイプ

(再掲)秋田中央交通の頭でっかちタイプ山交バスのものは、台座の支柱がささっていない2つの穴の処理や時刻表枠の留め方は秋田とは異なるし、デザインのせいかさほど頭でっかちでもなさそうだけど、同一としていいだろう。

と、時間を使ってしまう。

バスが来た方向へ戻れば、すぐに信号のある丁字路交差点。そこを右折すれば、右に消防署。

やがて国道13号線の大きな交差点。そこを横断すれば(地上に横断歩道あり)県道170号線。この交差点までの間で、左側(南側)の歩道に横断が必要。

さらに直進すると、自動車教習所があり、ちょっと大きな須川を渡る橋。

この辺りで写真を撮りたかったものの、風と雨が強くてできず。

橋の先で、県道は右へカーブし、三叉路のような形状の交差点。旧道との分岐点だろうか。

こんな交差点形状。車は13号線側から直進できなさそう

こんな交差点形状。車は13号線側から直進できなさそうここで直進し、狭い道に入る。

右にスーパー「ヤマザワ」、信号機付き交差点を過ぎれば、先の突き当たりに蔵王駅!

ついに到着

ついに到着古い建物をリニューアルしたと思われる駅舎。全体的な雰囲気は秋田市の土崎駅、新屋駅なんかと似ている。

蔵王駅は駅員が配置され、駅業務は子会社「JR東日本東北総合サービス」に委託されている。かつては貨物列車も発着していたらしく、駅構内は比較的広く、駅舎とホームに少し距離があった。この辺りは秋田市の羽後牛島駅に似ている。

なお、Suicaは使用できません。【11日補足・繰り返しますが東北新幹線「白石蔵王」駅とはまったく別。山の反対側です。】

駅をじっくり見たいところだけど、(バスの遅れと、雨風と、頭でっかちバス停の発見と、余裕のない計画のせいで)思ったより時間がかかり、もう列車発車3分前。

18きっぷに日付を入れてもらう必要があったが、駅員は事務所奥にいて、こちらを見て「そのままどうぞ」といった感じなので、そのまま入場。小走り気味に橋を渡ってホームへ下りてひと息つくと、719系5000番台4両編成が入線してきた。いっしょに乗りこんだのは3~4人。車内はそこそこ先客がいたものの、なんとか後ろ向きの2人掛け席にありつく。

ということで、成沢バス停→蔵王駅15分はギリギリ。

国道横断で信号待ちも見ておく必要があるし、蔵王→成沢では上り坂なのでさらに時間がかかりそう。実行するのなら、20分強は時間を見ておけば安心でしょう。でなければ、もっと時間を取って駅前のヤマザワ、あるいは国道沿いなどのお店で時間をつぶすなど。

雨で濡れた服と汗で濡れた体が乾かないまま、山形へ到着。きっぷに日付を入れてもらっていったん外へ。名残惜しいけれど次の仙山線で仙台へ向かうことにした。

今回はまったく見物できなかった山形市街地はほんとにまたいつか。蔵王温泉へはぜひとも再び訪れたい。

※次の記事(食べ物カテゴリー)はこちら

(再掲)

(再掲) 下のほうを拡大

下のほうを拡大  上のほう

上のほう 途中駅で列車行き違い

途中駅で列車行き違い 「つばさ」と列車交換

「つばさ」と列車交換 左の狭いレールを走るのは左沢線のキハ101

左の狭いレールを走るのは左沢線のキハ101

改札口付近

改札口付近 東口側駅舎

東口側駅舎 東口から市街地

東口から市街地 露出オーバーですみません

露出オーバーですみません 地図?

地図? 階段の上から。下左が改札口

階段の上から。下左が改札口 新庄駅改札口

新庄駅改札口 山車が飾られていた

山車が飾られていた 新庄駅外観

新庄駅外観 昭和38年10月竣工という「中央公園」

昭和38年10月竣工という「中央公園」 鉛筆型のトイレでした

鉛筆型のトイレでした ポールは3種類

ポールは3種類 標識と消火栓

標識と消火栓 補助標識「自主規制」

補助標識「自主規制」 701系5500番台(新庄→山形)

701系5500番台(新庄→山形) 719系5000番台(蔵王→山形)

719系5000番台(蔵王→山形) E721系1000番台(山形→仙台)

E721系1000番台(山形→仙台) 205系3100番台(仙台→本塩釜)

205系3100番台(仙台→本塩釜) 719系0番台(塩釜→小牛田)

719系0番台(塩釜→小牛田) 701系1000番台(一ノ関→盛岡)

701系1000番台(一ノ関→盛岡) 701系5000番台(盛岡→大曲)

701系5000番台(盛岡→大曲) 行きに撮影。見えている線路が新幹線用。右が峰吉川駅方向

行きに撮影。見えている線路が新幹線用。右が峰吉川駅方向 (再掲)

(再掲) 沼津市の道路

沼津市の道路 秋田県のひし形

秋田県のひし形

(再掲)2010年

(再掲)2010年 7年前より傷が増えて、風格が出た?

7年前より傷が増えて、風格が出た? 上の白い板

上の白い板 左が一般塗装、右はラッピング広告?

左が一般塗装、右はラッピング広告? 側窓が引違いのいすゞLVキュービック

側窓が引違いのいすゞLVキュービック

「にしくぼ」「しずてつ」とサッカーボールを蹴るキャラクター

「にしくぼ」「しずてつ」とサッカーボールを蹴るキャラクター 以前は笹を持ったパンダ

以前は笹を持ったパンダ 「Treasureland TOHOKU-JAPAN」は1年前から掲出されている訪日外国人向け観光ロゴマーク

「Treasureland TOHOKU-JAPAN」は1年前から掲出されている訪日外国人向け観光ロゴマーク 大曲-角館間

大曲-角館間 角館手前の桧木内川付近。向こうの山のてっぺん部分に霧がかかっている

角館手前の桧木内川付近。向こうの山のてっぺん部分に霧がかかっている 国道46号線沿い

国道46号線沿い 当ブログ定番の地点。路面も雪はなし(

当ブログ定番の地点。路面も雪はなし( 新しく雪が積もっている!

新しく雪が積もっている!

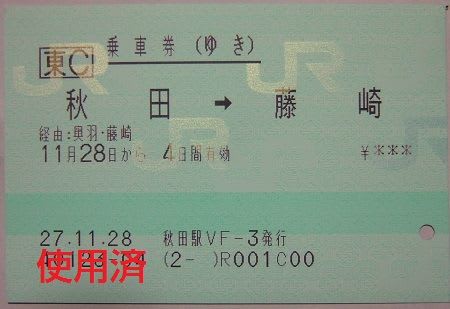

秋田駅発藤崎駅行き乗車券

秋田駅発藤崎駅行き乗車券 「

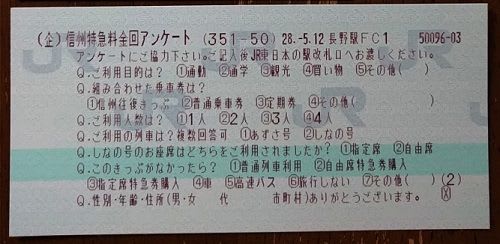

「 「

「 松本駅。右の駅ビルは旧駅舎当時のまま?

松本駅。右の駅ビルは旧駅舎当時のまま?

湧き水?

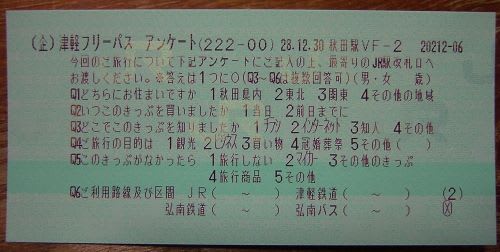

湧き水? 「平成の水百選」に選ばれた「深志の湧水」

「平成の水百選」に選ばれた「深志の湧水」 タウンスニーカー用日野ポンチョ2台

タウンスニーカー用日野ポンチョ2台

高架のほくほく線は新幹線のよう

高架のほくほく線は新幹線のよう 東口は旧国鉄らしい駅舎

東口は旧国鉄らしい駅舎

ここにも

ここにも 普通列車用キハ110系

普通列車用キハ110系 車内

車内 (再掲)おいこっとの車内

(再掲)おいこっとの車内 越後岩沢-内ケ巻間。若干下流っぽい姿になった?

越後岩沢-内ケ巻間。若干下流っぽい姿になった? 上越線ホームから。右が飯山線ホーム、その一段下が駅舎

上越線ホームから。右が飯山線ホーム、その一段下が駅舎 E129系電車

E129系電車

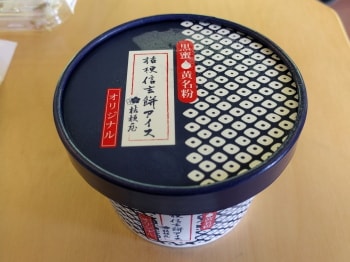

桔梗信玄餅アイス オリジナル 290円

桔梗信玄餅アイス オリジナル 290円

のどかな風景が続く

のどかな風景が続く のどかな駅

のどかな駅

駅前の眺め

駅前の眺め 超豪雪仕様(?)の消火栓

超豪雪仕様(?)の消火栓 長野駅発車標に2つの観光快速が並ぶ(英語表示ではどちらも「Rapid」のみ)

長野駅発車標に2つの観光快速が並ぶ(英語表示ではどちらも「Rapid」のみ) おいこっと

おいこっと

ロングシートと4人掛けボックスシートの布地。2人掛け側は紺色

ロングシートと4人掛けボックスシートの布地。2人掛け側は紺色 天井の運賃表示器には、おいこっとロゴ入りカバー

天井の運賃表示器には、おいこっとロゴ入りカバー 運賃箱は秋田支社でもかつて使われていた、レシップ製のバス兼用の銀色のもの

運賃箱は秋田支社でもかつて使われていた、レシップ製のバス兼用の銀色のもの 戸袋のため窓が半分ふさがれていて、いい席ではない

戸袋のため窓が半分ふさがれていて、いい席ではない 車内販売のメニュー、おしぼり、そして「野沢菜漬」

車内販売のメニュー、おしぼり、そして「野沢菜漬」 さすがに雄大

さすがに雄大

自由通路には長い木のベンチ

自由通路には長い木のベンチ 階段の下に砂利があって、子どもが遊んでいる?

階段の下に砂利があって、子どもが遊んでいる?

小型おいこっと。本物のほうは窓周りはなかなか派手なデザイン

小型おいこっと。本物のほうは窓周りはなかなか派手なデザイン

諏訪市「諏訪湖畔公園前」の車両用信号機

諏訪市「諏訪湖畔公園前」の車両用信号機 「発進注意」

「発進注意」 歩行者用信号機の横にLED

歩行者用信号機の横にLED (再掲)

(再掲) 独特の書体

独特の書体 「時差式」のみ

「時差式」のみ 「南千歳町」

「南千歳町」 「南千才町」

「南千才町」 (再掲)

(再掲) 南小谷駅前。右がホーム。ポスト隣の顔はめ看板は「塩の道 千国街道」

南小谷駅前。右がホーム。ポスト隣の顔はめ看板は「塩の道 千国街道」 振り返って駅舎を背にして。左奥が松本方向、右に橋

振り返って駅舎を背にして。左奥が松本方向、右に橋 国道の橋

国道の橋 ちゃのこ

ちゃのこ さるなし羊羹

さるなし羊羹 駅前の国道の橋から姫川下流方向

駅前の国道の橋から姫川下流方向

パンタグラフに注目(それにしても701系そっくり)

パンタグラフに注目(それにしても701系そっくり) 機器類がシンプルな感じかな

機器類がシンプルな感じかな

こちら側のLEDの「回送」は縦書きで、昔のどこかの私鉄(?)の手書き看板みたい

こちら側のLEDの「回送」は縦書きで、昔のどこかの私鉄(?)の手書き看板みたい 車内

車内 (再掲)Googleマップより

(再掲)Googleマップより

「ワンマン」

「ワンマン」

駅舎も神社っぽい造り。向こう側は北アルプス

駅舎も神社っぽい造り。向こう側は北アルプス 気付かなかったけど、鳥居の隣が餅屋さんだ

気付かなかったけど、鳥居の隣が餅屋さんだ

拝殿(左)と神楽殿

拝殿(左)と神楽殿 信濃大町手前の高瀬川

信濃大町手前の高瀬川 たぶん木崎湖

たぶん木崎湖 たぶん青木湖

たぶん青木湖 白馬を過ぎて松川

白馬を過ぎて松川 姫川

姫川