諏訪訪問の続き。

上諏訪のホテルにチェックインして、せっかくだから一風呂浴びて汗を流す。

古くからのいい温泉ならではの、クセがないさらりとしたお湯。

そんな温泉を楽しんでいたら、日暮れが近くなってしまった。

諏訪に来たからには、諏訪大社へ参拝しておきたい。

前回述べたように、諏訪大社は上社、下社がそれぞれ2つのお宮を持つため、4か所に分散している。

伊勢神宮では、外宮→内宮の順に参拝するべきとされていたが、諏訪大社では、特に作法はないとされているらしい。上社と下社で格が違うわけでもない。

そこで、勝手ながら、いちばんアクセスが手軽な所へお参りすることにした。

下諏訪駅から歩いて700メートルほどにある「下社秋宮」。

上諏訪から下諏訪駅へ行くには、湖畔を走るコミュニティバス「スワンバス」かJR中央本線。

バスは150円だけど、所要時間20分弱で、1~2時間に1本程度。

JRは、紙のきっぷで190円・IC乗車券で185円、所要4分、1時間に2本。

Suicaで下り普通電車に乗って、下諏訪へ。

下諏訪駅。左右に御柱が立つ

下諏訪駅。左右に御柱が立つ

上諏訪駅よりは小規模だけど、立派な駅舎。駅舎後方、線路を越えて900メートルほどが諏訪湖畔。

正面の道を200メートル直進。最初の交差点で国道20号線へ右折、途中から国道142号線になる。

国道は旧中仙道で、それにふさわしく、きれいに整備されている。歩道もしっかりしていて、上諏訪駅前よりは観光地っぽくて歩きやすい。夕暮れ時でひっそりしているけど。

緩い上り坂になっていて、思ったより遠く感じた頃、突き当りに秋宮が。(国道は脇にそれて幅が狭くなる)

駅方向を振り返る

駅方向を振り返る

諏訪大社下社秋宮

諏訪大社下社秋宮

この日は、御柱祭の一連の祭事の1つ「下社里曳き」の直前であったため、準備が行われていた。

夕暮れの中、うっそうと木が茂り、荘厳な趣き。

狛犬さんが大きい

狛犬さんが大きい

上の建物は神楽殿。大注連縄は重さ約1トンで、御柱祭ごとに新しくされるそう。この時は新しくなっていたのかな。

その後ろが幣拝殿

その後ろが幣拝殿

どちらも1800年前後に建てられたもので、重要文化財。

暗くなってきたけれど、参拝者はほかにも数組。灯りが灯って厳粛な雰囲気。

参拝して満足して帰路に就いたけれど、暗かったせいか、現地では気づかないでしまったことがあった。

2本しか見なかった柱は、幣拝殿の周りに全部で4本立っているそう。御柱祭の関係で囲いがされていたものもあったから、一時的になくなっていたのか?

それと、手水舎とは別に「温泉手水」があるのを見逃した。手水舎は冷たい水だったが、そちらは温泉だそう。【2022年の再訪時に見ることができた。↓下のリンク先参照】

秋宮の周りには、温泉街(上諏訪温泉とは別源泉)や中山道と甲州街道の合流地点がある。

高札場(復元)

高札場(復元)

下社のもう1つの春宮には、秋宮からも下諏訪駅からも1キロほどだそう。もう少し時間があれば、じっくり見たい町だった。

上社のほうにも行ってみたい。諏訪湖1周とか、(チョーさんの階段よりも)高い位置から諏訪湖を見下ろしてみるのも良さそう。いつかまた。→2022年に再訪。

旅行記はこの翌日へ続きます。

上諏訪のホテルにチェックインして、せっかくだから一風呂浴びて汗を流す。

古くからのいい温泉ならではの、クセがないさらりとしたお湯。

そんな温泉を楽しんでいたら、日暮れが近くなってしまった。

諏訪に来たからには、諏訪大社へ参拝しておきたい。

前回述べたように、諏訪大社は上社、下社がそれぞれ2つのお宮を持つため、4か所に分散している。

伊勢神宮では、外宮→内宮の順に参拝するべきとされていたが、諏訪大社では、特に作法はないとされているらしい。上社と下社で格が違うわけでもない。

そこで、勝手ながら、いちばんアクセスが手軽な所へお参りすることにした。

下諏訪駅から歩いて700メートルほどにある「下社秋宮」。

上諏訪から下諏訪駅へ行くには、湖畔を走るコミュニティバス「スワンバス」かJR中央本線。

バスは150円だけど、所要時間20分弱で、1~2時間に1本程度。

JRは、紙のきっぷで190円・IC乗車券で185円、所要4分、1時間に2本。

Suicaで下り普通電車に乗って、下諏訪へ。

下諏訪駅。左右に御柱が立つ

下諏訪駅。左右に御柱が立つ上諏訪駅よりは小規模だけど、立派な駅舎。駅舎後方、線路を越えて900メートルほどが諏訪湖畔。

正面の道を200メートル直進。最初の交差点で国道20号線へ右折、途中から国道142号線になる。

国道は旧中仙道で、それにふさわしく、きれいに整備されている。歩道もしっかりしていて、上諏訪駅前よりは観光地っぽくて歩きやすい。夕暮れ時でひっそりしているけど。

緩い上り坂になっていて、思ったより遠く感じた頃、突き当りに秋宮が。(国道は脇にそれて幅が狭くなる)

駅方向を振り返る

駅方向を振り返る 諏訪大社下社秋宮

諏訪大社下社秋宮この日は、御柱祭の一連の祭事の1つ「下社里曳き」の直前であったため、準備が行われていた。

夕暮れの中、うっそうと木が茂り、荘厳な趣き。

狛犬さんが大きい

狛犬さんが大きい上の建物は神楽殿。大注連縄は重さ約1トンで、御柱祭ごとに新しくされるそう。この時は新しくなっていたのかな。

その後ろが幣拝殿

その後ろが幣拝殿どちらも1800年前後に建てられたもので、重要文化財。

暗くなってきたけれど、参拝者はほかにも数組。灯りが灯って厳粛な雰囲気。

参拝して満足して帰路に就いたけれど、暗かったせいか、現地では気づかないでしまったことがあった。

2本しか見なかった柱は、幣拝殿の周りに全部で4本立っているそう。御柱祭の関係で囲いがされていたものもあったから、一時的になくなっていたのか?

それと、手水舎とは別に「温泉手水」があるのを見逃した。手水舎は冷たい水だったが、そちらは温泉だそう。【2022年の再訪時に見ることができた。↓下のリンク先参照】

秋宮の周りには、温泉街(上諏訪温泉とは別源泉)や中山道と甲州街道の合流地点がある。

高札場(復元)

高札場(復元)下社のもう1つの春宮には、秋宮からも下諏訪駅からも1キロほどだそう。もう少し時間があれば、じっくり見たい町だった。

上社のほうにも行ってみたい。諏訪湖1周とか、(チョーさんの階段よりも)高い位置から諏訪湖を見下ろしてみるのも良さそう。いつかまた。→2022年に再訪。

旅行記はこの翌日へ続きます。

こんな建物も(外観を見ただけ)

こんな建物も(外観を見ただけ) 諏訪湖!

諏訪湖!

対岸が岡谷~下諏訪の町。奥にわずかに北アルプス

対岸が岡谷~下諏訪の町。奥にわずかに北アルプス 逆光ですが堀と石垣。右が天守。ずっと右方が諏訪湖

逆光ですが堀と石垣。右が天守。ずっと右方が諏訪湖

昔は諏訪湖とつながっていたであろうお堀も、今はコンパクト

昔は諏訪湖とつながっていたであろうお堀も、今はコンパクト 上へ行く階段

上へ行く階段

正面には温泉街

正面には温泉街 右(北)方向は湖面が見える

右(北)方向は湖面が見える 左方向も建物

左方向も建物 バス停には「スワンバス」と「かりんちゃんバス」

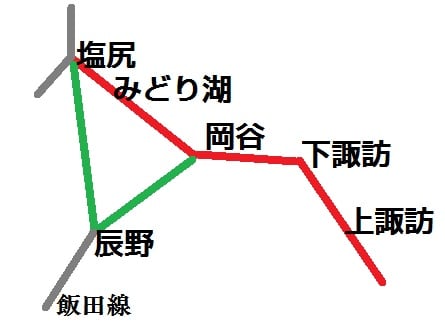

バス停には「スワンバス」と「かりんちゃんバス」 略図

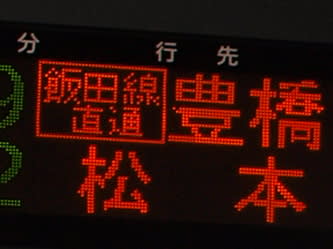

略図 JR東日本の駅にJR東海の車両

JR東日本の駅にJR東海の車両

岡谷駅にて

岡谷駅にて 上諏訪駅近距離自動券売機

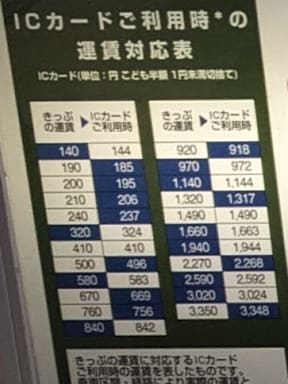

上諏訪駅近距離自動券売機 「こちらの駅ではIC乗車券をご利用いただけます」

「こちらの駅ではIC乗車券をご利用いただけます」 「ICカードご利用時の運賃対応表」

「ICカードご利用時の運賃対応表」 車両は211系

車両は211系 足湯

足湯 駅舎の向こう側が諏訪湖

駅舎の向こう側が諏訪湖 「JR東日本上諏訪駅カルチャー教室」

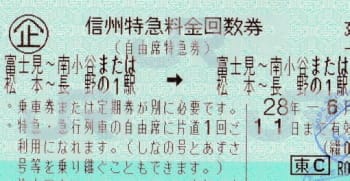

「JR東日本上諏訪駅カルチャー教室」 長野県内JR東日本エリアの特急運行区間

長野県内JR東日本エリアの特急運行区間

逆光ですが編成の長さをご覧ください

逆光ですが編成の長さをご覧ください 編成どうしの中間連結部

編成どうしの中間連結部 国鉄時代の381系を踏襲したトレインマーク

国鉄時代の381系を踏襲したトレインマーク カーブで前方に先頭車が見えるのは、長編成列車ならでは

カーブで前方に先頭車が見えるのは、長編成列車ならでは 手前に棚田。奥が長野市街

手前に棚田。奥が長野市街 手前は千曲川(新潟県における信濃川)

手前は千曲川(新潟県における信濃川) 帰りに撮影

帰りに撮影 松本駅の発車標。右の「両数」欄には「試験中」というラベルが貼ってあった

松本駅の発車標。右の「両数」欄には「試験中」というラベルが貼ってあった 383系側面の行き先表示

383系側面の行き先表示

英語でも表示

英語でも表示

長電権堂ビル。ここから見るとヨーカドー色が薄い

長電権堂ビル。ここから見るとヨーカドー色が薄い

これが元・ダイエー長野店

これが元・ダイエー長野店

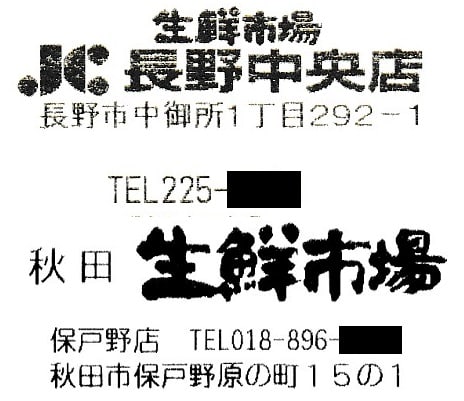

このスーパー

このスーパー 「生鮮市場JC長野中央店」

「生鮮市場JC長野中央店」 秋田生鮮市場保戸野店。手前の大判焼きの小屋は現在はなし

秋田生鮮市場保戸野店。手前の大判焼きの小屋は現在はなし 長野

長野 秋田

秋田 レシートの上部。長野のほうは小さくて省略気味

レシートの上部。長野のほうは小さくて省略気味 左は元小田急ロマンスカーの1000系「ゆけむり」

左は元小田急ロマンスカーの1000系「ゆけむり」

別に撮影した権堂駅出入口

別に撮影した権堂駅出入口 「長電権堂ビル」

「長電権堂ビル」 長電バスの中型路線バス

長電バスの中型路線バス 川中島バスの大型バス

川中島バスの大型バス 「すみません回送中です Sorry Out of Service」

「すみません回送中です Sorry Out of Service」 長電のバス停

長電のバス停 「アイドリングストップ スイッチ確認!」「千石入口まで一分運転」

「アイドリングストップ スイッチ確認!」「千石入口まで一分運転」 赤。日野レインボーのワンステップ

赤。日野レインボーのワンステップ ぐるりん号

ぐるりん号 こんな車も

こんな車も 「ひととまちにやさしい電動バス」

「ひととまちにやさしい電動バス」 長野駅新幹線改札口前。奥が善光寺口

長野駅新幹線改札口前。奥が善光寺口 東口側

東口側 在来線改札(左)前から新幹線・東口方向を見る

在来線改札(左)前から新幹線・東口方向を見る 高いほうから。突き当りが善光寺口、右が在来線改札

高いほうから。突き当りが善光寺口、右が在来線改札 高い木製構造物(2階の自由通路端から撮影)

高い木製構造物(2階の自由通路端から撮影)

なかなかいい雰囲気

なかなかいい雰囲気 駅前の眺め

駅前の眺め たまたま車も写っていない。車道部分も石畳

たまたま車も写っていない。車道部分も石畳 「善光寺」交差点。バス停はこの近く

「善光寺」交差点。バス停はこの近く 仲見世通り。奥が山門

仲見世通り。奥が山門 善光寺仁王門

善光寺仁王門 今回のルート(Googleマップに加筆)

今回のルート(Googleマップに加筆) 特急「しらゆき」ヘッドマークは空白

特急「しらゆき」ヘッドマークは空白

「Akita」の「A」もこれ

「Akita」の「A」もこれ

こんな柄

こんな柄 天気は回復傾向

天気は回復傾向 ハマナスの花が咲き始めていた

ハマナスの花が咲き始めていた

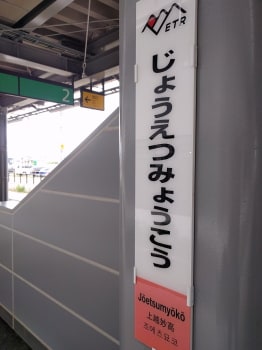

えちごトキめき鉄道の駅名標

えちごトキめき鉄道の駅名標 在来線ホーム橋上駅舎から南方向

在来線ホーム橋上駅舎から南方向 西口駅前。ここも消雪のサビで路面が盛大に茶色い

西口駅前。ここも消雪のサビで路面が盛大に茶色い 自由通路。左奥から右へ入ると新幹線。右手前が在来線

自由通路。左奥から右へ入ると新幹線。右手前が在来線 1階から

1階から 東口駅舎。奥の出っ張ったところがもてなしドーム。外観はさほど…

東口駅舎。奥の出っ張ったところがもてなしドーム。外観はさほど… 西口側。在来線と新幹線が上下に並行

西口側。在来線と新幹線が上下に並行 「かがやき」が高速で通過(接近予告放送あり)

「かがやき」が高速で通過(接近予告放送あり) E7/W7系車内

E7/W7系車内 両岸に桜並木

両岸に桜並木 学校

学校 「米百俵の学校」という垂れ幕

「米百俵の学校」という垂れ幕 駐車場も茶色い

駐車場も茶色い 花が咲いている!

花が咲いている! アップで

アップで かなり茶色い…

かなり茶色い… 横から屋根をアップ

横から屋根をアップ 薪?

薪?

地下道から入れば、すぐ食品売り場。ドア周りも典型的なヨーカドー

地下道から入れば、すぐ食品売り場。ドア周りも典型的なヨーカドー レシート上部

レシート上部 nanacoチャージ機のレシート

nanacoチャージ機のレシート 大手口側

大手口側 長岡駅東口

長岡駅東口 越後交通ビル

越後交通ビル この左手にバス乗り場と越後交通ビル

この左手にバス乗り場と越後交通ビル 駅東側の小さな道も茶色い

駅東側の小さな道も茶色い 大手口側駅舎

大手口側駅舎 通路に隠れてしまう

通路に隠れてしまう

昔懐かしいアーケードも

昔懐かしいアーケードも ペデストリアンデッキ内部

ペデストリアンデッキ内部 「basketball city nagaoka」

「basketball city nagaoka」 「シティホールプラザ アオーレ長岡」

「シティホールプラザ アオーレ長岡」 正面。「マエニワ(前庭)」と呼ばれる空間

正面。「マエニワ(前庭)」と呼ばれる空間 奥に屋根付きの広場「ナカドマ(中土間)」(南側から撮影。奥がマエニワ)

奥に屋根付きの広場「ナカドマ(中土間)」(南側から撮影。奥がマエニワ) 2階からナカドマを見下ろす

2階からナカドマを見下ろす アリーナをのぞかせてもらう

アリーナをのぞかせてもらう E653系いなほ(帰りに新潟駅にて)

E653系いなほ(帰りに新潟駅にて) 行きに乗った車両の前側マーク

行きに乗った車両の前側マーク 結露している

結露している 3号車「庄内地方 山伏の庄ちゃん」

3号車「庄内地方 山伏の庄ちゃん」 新潟県の「トッキッキ」と「レルヒさん」

新潟県の「トッキッキ」と「レルヒさん」 普通車の車内

普通車の車内 分かりにくいけど、背もたれの角が黒い

分かりにくいけど、背もたれの角が黒い デッキ側のドア。この車両は背もたれ角が黒くない

デッキ側のドア。この車両は背もたれ角が黒くない 座席からの視点

座席からの視点 (再掲)E3系車内

(再掲)E3系車内 A4判

A4判 秋田・山形県境辺り

秋田・山形県境辺り

行き帰りで同じ場所(秋田県由利本荘市岩城の二古信号場付近)

行き帰りで同じ場所(秋田県由利本荘市岩城の二古信号場付近) 鳥海山と田植えが進む田んぼの水鏡(県境近くの山形県遊佐付近)

鳥海山と田植えが進む田んぼの水鏡(県境近くの山形県遊佐付近) 車窓に広がる日本海

車窓に広がる日本海 足もとには乗車位置表示も

足もとには乗車位置表示も 登場!

登場! これが現美新幹線だ!

これが現美新幹線だ! ドアの下に、おなじみの折りたたみステップが

ドアの下に、おなじみの折りたたみステップが 窓がない車両も【19日追記】イラストではどの車両にも窓がないように見えるものもあるので、窓がある車両もけっこうあるとも言える。

窓がない車両も【19日追記】イラストではどの車両にも窓がないように見えるものもあるので、窓がある車両もけっこうあるとも言える。

(再掲)

(再掲) 帯の色がピンクに

帯の色がピンクに 「Max」ロゴもトキのイラスト入りに

「Max」ロゴもトキのイラスト入りに (再掲)平らな485系先頭車

(再掲)平らな485系先頭車 (再掲)西日本所属だったボンネット型(新潟のものも見かけはほぼ同じ)

(再掲)西日本所属だったボンネット型(新潟のものも見かけはほぼ同じ) 下を米代川が流れる。昨日は吹雪で見えなかった奥の山並みも姿を現す

下を米代川が流れる。昨日は吹雪で見えなかった奥の山並みも姿を現す 左の緑色の橋が花輪線

左の緑色の橋が花輪線 水がきれい

水がきれい 流れている滝が1つ、残りは凍結している

流れている滝が1つ、残りは凍結している 火の見櫓

火の見櫓 「湯瀬踏切」

「湯瀬踏切」 こちらは60キロ204メートル地点

こちらは60キロ204メートル地点 箱を満載した古そうなトラック。運転者は短足

箱を満載した古そうなトラック。運転者は短足 鹿角市のマンホールのフタは比内鶏

鹿角市のマンホールのフタは比内鶏

「よこはま」じゃなく「よこま(横間)」駅

「よこはま」じゃなく「よこま(横間)」駅

雪が少なくなり、建物が増える

雪が少なくなり、建物が増える 啄木顔はめパネルがぽつんと

啄木顔はめパネルがぽつんと 「らいおん動物病院」

「らいおん動物病院」 久々に都会の風景。盛岡市街地もうっすらと積雪

久々に都会の風景。盛岡市街地もうっすらと積雪