森谷敬「沈丁花の……」(「poisson」39、2015年10月発行)

森谷敬「沈丁花の……」も、「現代詩」とは少し違うかもしれない。ポーとかボードレーヌあたりの時代の雰囲気がある。

「私自身を過る」は「すぎる」と読ませるのか、「とおる」と読ませるのか。「前を過り」は「とおり」の方が読みやすいが、「私自身」の方は「すぎる」と読みたい気持ちになる。「私」をそこに置き去りにして、別の私がつきぬけていく。「私」だけれど「私」ではない。この「私自身を過る」という運動は、私には、とても魅力的に見える。ここから「詩(現代詩)」がはじまると思う。思うのだけれど……。

それが「精霊」と結びつくとき、なんだか、古い時代に迷い込んだような気持ちになる。

「私自身を過る」という「非人間的(超人的?)」な行為があって、初めて「精霊」と向き合うことができる。「非人間的」な行為(運動)があったからこそ、そこに「精霊」があらわれる。

うーん。

「論理(?)」としては、そうなのかもしれないが、どうも古い。「精霊」が古い。その前に出てくる「ひとり訪れた」の「ひとり」もまた古い感じがする。「意味」が強すぎる。「文学」になりすぎている。言い換えると、そこには「現実」はなく「過去の文学(過去の文体)」がある。「ひとり」ということばで、そこから始まることがまったくの「個人的(ひとり)」の体験であると強調するのは、「幻想文学」の常套手段であるように思えるのである。

「変わらない果物屋」の「変わらない」ということばの使い方も「ひとり」に似ている。果物屋が「変わらない」と書くことで、そこに「過去」の時間を呼び出すと共に、これから起きることは「変わったこと」であると暗示する。

「夜風」も「頬」も「掠める」も古い。常套句である。

なんだかけなしてばかりいるようだが、この詩の「強さ」は、しかし、実はこの「常套句」にある。どのことばも「文学」を潜り抜けているというところにある。

「甘く切ない」なんて、「演歌歌謡曲」みたい。「甘く切ない」と書けば「甘く切ない」が実感になる時代は過ぎてしまった、と私は思うが、もしかすると「新奇」なことばなどもうどこにもなくなって、この「古さ」が逆に新しくなる時代になってしまったのかもしれない。

書き出しの「ひとり」は、「私」という意味だと思うが、それが「青年はひとり」と「青年」になってよみがえってくることから、この詩は「青春」の思い出を描いているとわかるのだが、この省略された「私」から「青年」への変化のなかにセンチメンタルとロマンチックが同居している。「祈りを捧げ」が、それを加速させている。

やりきれない。

やりきれない感じがするのだが、どこまでつづけるのかなあ、ということが気になったりもする。

「果てなく続く」のは「ひとり(私)」と「青年はひとり」の「私/青年」という「循環(回廊)」の回想である。「影の見えない」「無言」ということばの「否定」の存在。それを突き破るように動く「溢れ出る」「洩れる」という「いのち(肯定的存在)」。あるいは、その交錯が「果てなく続く回廊」であると言うこともできる。そして、そのときそれはまた「私/青年/ひとり」の言い直しにもなる。

ここまで書くなら、もっと技巧的になった方がおもしろいかもしれない。技巧そのものを詩にしてしまえばいいのかもしれない、とも思う。

「可憐な影」は何の「比喩」か。猫だろう。「私/青年/ひとり」なら「女(美女/娼婦)」でもよさそうだが、この青年はまだ童貞なのだろう。猫に女の「精霊」を見ている。しかし、「眼に深い憂いを湛え」まで書いてしまうと、それは「女/猫」ではなく、「青年」になってしまう。センチメンタルになってしまう。だから「沈黙」を呼び寄せる。

ボードレーヌなら、「沈黙」ではなく「喧騒」(ざわめき)を、「馨」ではなく「におい(異臭/悪臭)」を引き寄せ、そのなかで感覚が裸になるだろうなあ、と想像した。

あ、ボートレーヌなんて、ほとんど読んでいないのだけれどね。

つまり、私の感想はいいかげんなものだけれど。

でも、まあ、そうか、こういう詩がまだ書かれているのか、こんなふうに文学のことばをていねいに組み合わせて詩を書くひとがいるのかと思いながら、なつかしいような気持ちにもなった。「ていねいさ」が美しいとも思った。

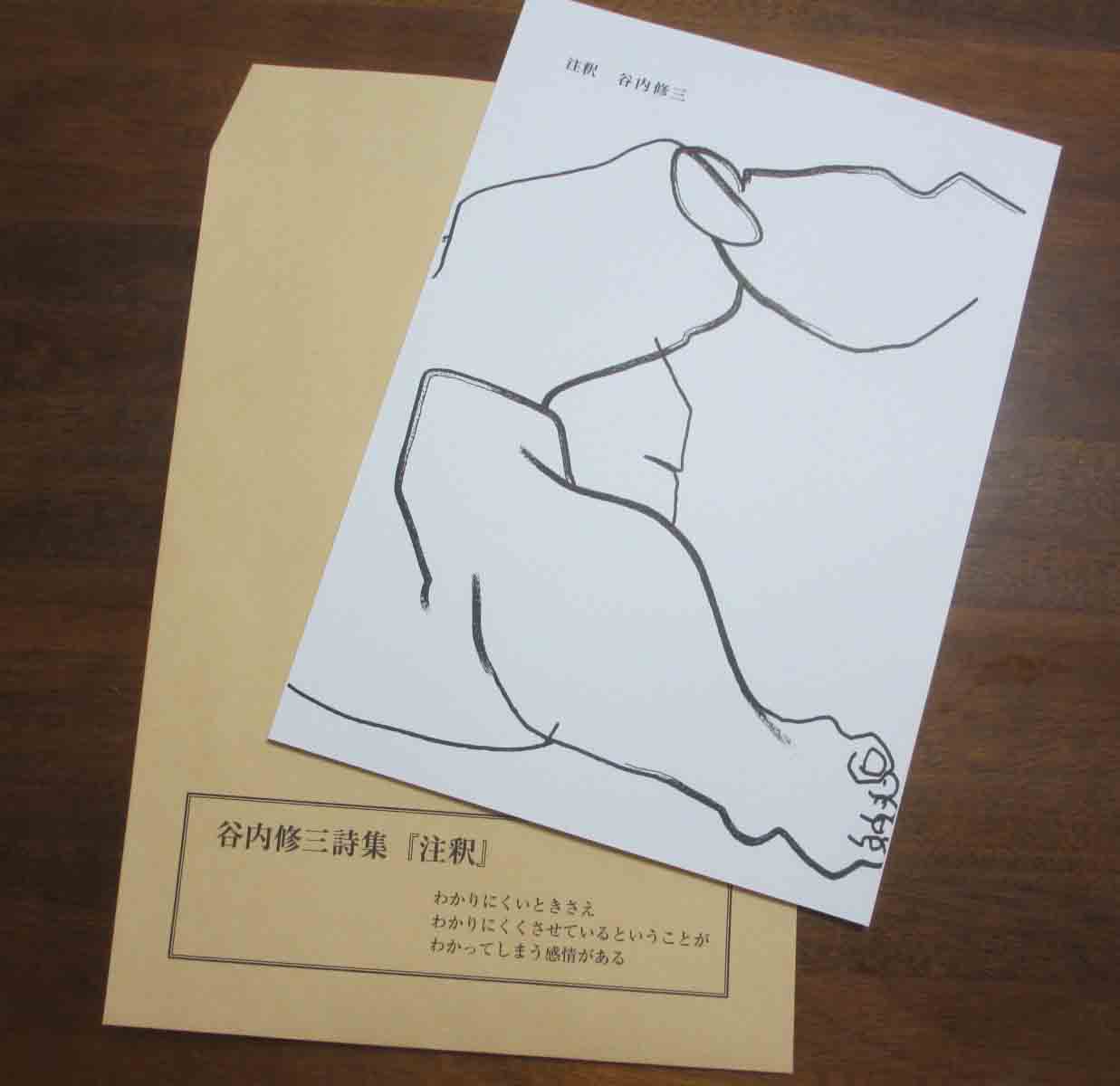

谷内修三詩集「注釈」発売中

谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。

2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。

「ことば」が主役の詩篇です。

B5版、50ページのムックタイプの詩集です。

非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。

ご希望の方は、

panchan@mars.dti.ne.jp

へメールしてください。

なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4400円)と同時購入の場合は4500円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。

支払方法は、発送の際お知らせします。

*

「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。

購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、送料無料)で販売します。

ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。

「リッツオス詩選集」も4400円(税抜、送料無料)で販売します。

2冊セットの場合は6000円(税抜、送料無料)になります。

森谷敬「沈丁花の……」も、「現代詩」とは少し違うかもしれない。ポーとかボードレーヌあたりの時代の雰囲気がある。

沈丁花の咲く頃 ひとり訪れた

坂のある街 変わらない果物屋

の前を過り 私自身を過る

夜風が頬を掠める頃 精霊は現れ

街角の灯は共にまたたく それは

いつの日の出来事であったのか

「私自身を過る」は「すぎる」と読ませるのか、「とおる」と読ませるのか。「前を過り」は「とおり」の方が読みやすいが、「私自身」の方は「すぎる」と読みたい気持ちになる。「私」をそこに置き去りにして、別の私がつきぬけていく。「私」だけれど「私」ではない。この「私自身を過る」という運動は、私には、とても魅力的に見える。ここから「詩(現代詩)」がはじまると思う。思うのだけれど……。

それが「精霊」と結びつくとき、なんだか、古い時代に迷い込んだような気持ちになる。

「私自身を過る」という「非人間的(超人的?)」な行為があって、初めて「精霊」と向き合うことができる。「非人間的」な行為(運動)があったからこそ、そこに「精霊」があらわれる。

うーん。

「論理(?)」としては、そうなのかもしれないが、どうも古い。「精霊」が古い。その前に出てくる「ひとり訪れた」の「ひとり」もまた古い感じがする。「意味」が強すぎる。「文学」になりすぎている。言い換えると、そこには「現実」はなく「過去の文学(過去の文体)」がある。「ひとり」ということばで、そこから始まることがまったくの「個人的(ひとり)」の体験であると強調するのは、「幻想文学」の常套手段であるように思えるのである。

「変わらない果物屋」の「変わらない」ということばの使い方も「ひとり」に似ている。果物屋が「変わらない」と書くことで、そこに「過去」の時間を呼び出すと共に、これから起きることは「変わったこと」であると暗示する。

「夜風」も「頬」も「掠める」も古い。常套句である。

なんだかけなしてばかりいるようだが、この詩の「強さ」は、しかし、実はこの「常套句」にある。どのことばも「文学」を潜り抜けているというところにある。

曇空の下 甘く切ない馨は流れ

遠く噴水は 時の別れを刻んでいた

青年はひとり祈りを捧げ 早春の

空の十字路に 友人たちを見送った

「甘く切ない」なんて、「演歌歌謡曲」みたい。「甘く切ない」と書けば「甘く切ない」が実感になる時代は過ぎてしまった、と私は思うが、もしかすると「新奇」なことばなどもうどこにもなくなって、この「古さ」が逆に新しくなる時代になってしまったのかもしれない。

書き出しの「ひとり」は、「私」という意味だと思うが、それが「青年はひとり」と「青年」になってよみがえってくることから、この詩は「青春」の思い出を描いているとわかるのだが、この省略された「私」から「青年」への変化のなかにセンチメンタルとロマンチックが同居している。「祈りを捧げ」が、それを加速させている。

やりきれない。

やりきれない感じがするのだが、どこまでつづけるのかなあ、ということが気になったりもする。

果てなく続く回廊の 影の見えない

円柱から 溢れ出る馨 音 色彩

無言の事物から洩れる言葉を掬い

いつの日からか迷っていた 夕暮時

「果てなく続く」のは「ひとり(私)」と「青年はひとり」の「私/青年」という「循環(回廊)」の回想である。「影の見えない」「無言」ということばの「否定」の存在。それを突き破るように動く「溢れ出る」「洩れる」という「いのち(肯定的存在)」。あるいは、その交錯が「果てなく続く回廊」であると言うこともできる。そして、そのときそれはまた「私/青年/ひとり」の言い直しにもなる。

ここまで書くなら、もっと技巧的になった方がおもしろいかもしれない。技巧そのものを詩にしてしまえばいいのかもしれない、とも思う。

不意に小路を横切った可憐な影

瑠璃色の眼に深い憂いを湛え

忘れがたい馨と 拡がりを残し

夜の沈黙へと消えていった その日

「可憐な影」は何の「比喩」か。猫だろう。「私/青年/ひとり」なら「女(美女/娼婦)」でもよさそうだが、この青年はまだ童貞なのだろう。猫に女の「精霊」を見ている。しかし、「眼に深い憂いを湛え」まで書いてしまうと、それは「女/猫」ではなく、「青年」になってしまう。センチメンタルになってしまう。だから「沈黙」を呼び寄せる。

ボードレーヌなら、「沈黙」ではなく「喧騒」(ざわめき)を、「馨」ではなく「におい(異臭/悪臭)」を引き寄せ、そのなかで感覚が裸になるだろうなあ、と想像した。

あ、ボートレーヌなんて、ほとんど読んでいないのだけれどね。

つまり、私の感想はいいかげんなものだけれど。

でも、まあ、そうか、こういう詩がまだ書かれているのか、こんなふうに文学のことばをていねいに組み合わせて詩を書くひとがいるのかと思いながら、なつかしいような気持ちにもなった。「ていねいさ」が美しいとも思った。

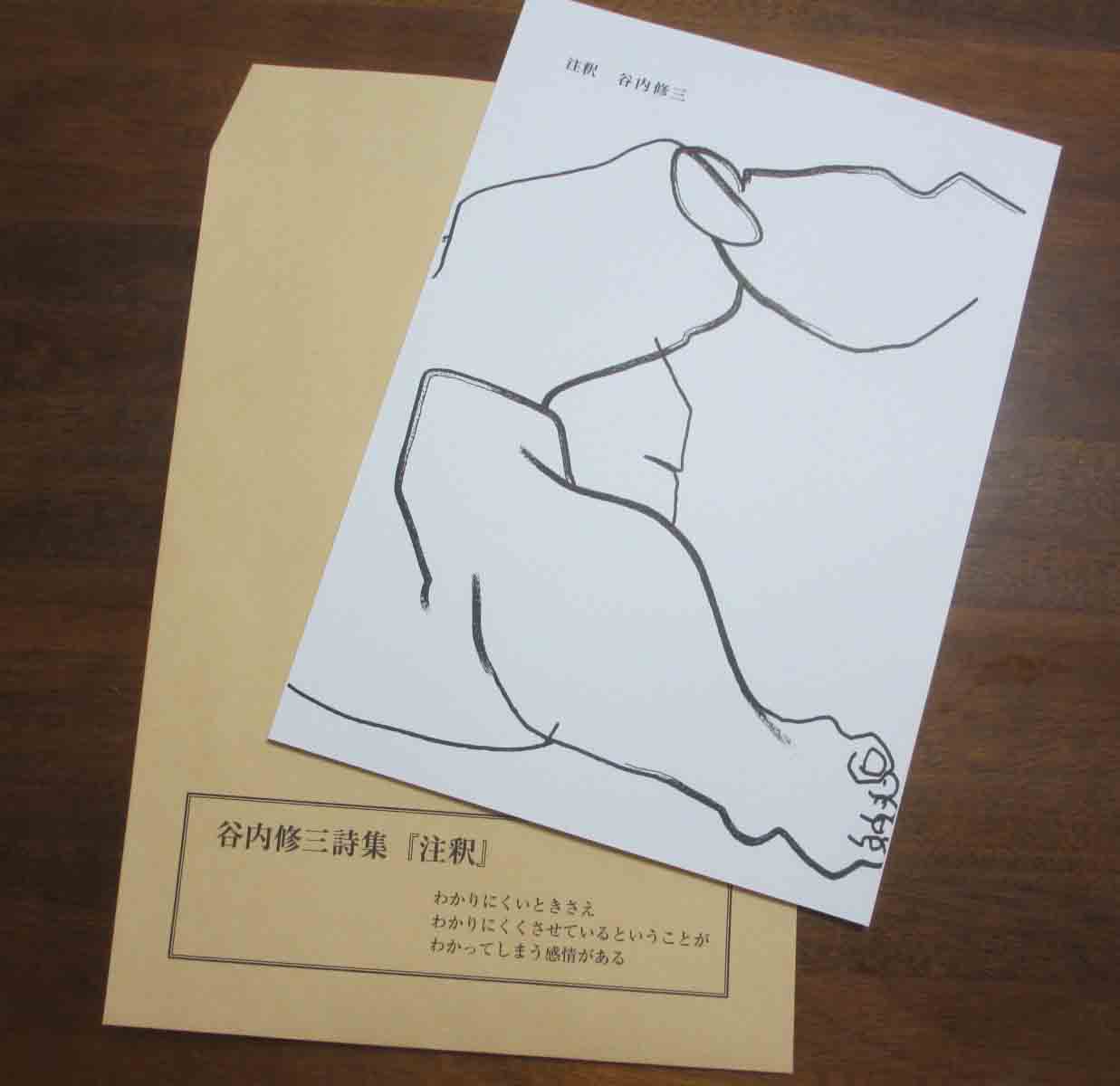

谷内修三詩集「注釈」発売中

谷内修三詩集「注釈」(象形文字編集室)を発行しました。

2014年秋から2015年春にかけて書いた約300編から選んだ20篇。

「ことば」が主役の詩篇です。

B5版、50ページのムックタイプの詩集です。

非売品ですが、1000円(送料込み)で発売しています。

ご希望の方は、

panchan@mars.dti.ne.jp

へメールしてください。

なお、「谷川俊太郎の『こころ』を読む」(思潮社、1800円)と同時購入の場合は2000円(送料込)、「リッツォス詩選集――附:谷内修三 中井久夫の訳詩を読む」(作品社、4400円)と同時購入の場合は4500円(送料込)、上記2冊と詩集の場合は6000円(送料込)になります。

支払方法は、発送の際お知らせします。

*

| 谷川俊太郎の『こころ』を読む |

| クリエーター情報なし | |

| 思潮社 |

「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。

購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、送料無料)で販売します。

ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。

| リッツォス詩選集――附:谷内修三「中井久夫の訳詩を読む」 |

| ヤニス・リッツォス | |

| 作品社 |

「リッツオス詩選集」も4400円(税抜、送料無料)で販売します。

2冊セットの場合は6000円(税抜、送料無料)になります。