夏の終わりに、怖い映画を。

作家、横溝正史が、戦時中岡山県に疎開していたところから、この方の作品には岡山県を舞台とした作品が多い。

昭和13年、岡山県山中の寒村に起こった大量殺人事件、いわゆる「津山30人殺し」事件をモチーフにして書かれたのが『八つ墓村』で、横溝作品中もっとも知名度が高い。

小説では、400年前の落ち武者の祟りを利用した殺人事件が描かれ、純然たる推理小説ですが、この映画では推理の部分を大幅に短縮し、落ち武者の怨霊の祟りを大幅にクローズアップさせた、ホラー映画的体裁をとっています。

時代設定も、原作の昭和20年代から現代(1970年代後半)に変え、渥美清演じる金田一耕助は、よれよれの着物ではなくよれよれのジャケットを着こみ、探偵というより語り部的な役割を持って登場します。

********************

空港に勤める寺田辰弥(萩原健一)は新聞で自分を探している広告を見つけます。

辰弥の母、鶴子(中野良子)は辰弥が幼いころに故郷の村を出奔し、女手一つで辰弥を育て上げました。故郷のことや父の事は詳しく話してくれないまま亡くなってしまいました。

母がただ一つ教えてくれたこと、それは

「お前が生まれたのは『竜の顎(あぎと)』というところよ」

母の故郷が見たい、『竜の顎』のことを知りたい。辰弥は広告元である諏訪弁護士(大滝秀治)の事務所を訪ねます。

事務所で待っていたのは、母方の祖父・井川丑松(加藤嘉)。再開を喜ぶ丑松でしたが、突如喉を押さえて苦しみだし、血反吐を吐いて辰弥の目の前で絶命してしまう。

カプセルに仕込んだストリキニーネ系の毒薬を飲まされ、時間差で効くよう仕掛けられた毒殺でした。

辰弥は迎えに来た森美也子(小川真由美)とともに、母の故郷へ帰ります。電車を何度も乗り継ぎ、駅からさらに車に乗り換え山中深くへと入っていく。

美也子から聞かされた村の名前、それが

『八つ墓村』でした。

村一番の旧家、多治見家に入る辰弥。病床にある兄の久弥(山崎努)から、自分に代わって多治見家の跡を任せると言われ、戸惑う辰弥。せき込む久弥は薬を飲みますが、突如苦しみだし、またもや血反吐を吐いて絶命してしまう。

辰弥は美也子から、村名の由来と多治見家の秘密を聞かされます。

今を去ること400年前ー。

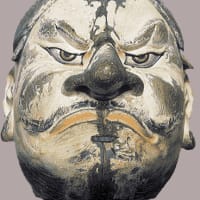

毛利との戦に敗れた尼子一族の一人、尼子義孝(夏八木勲)を筆頭とする落ち武者8人が、現在の岡山県の山中深く逃げ込みます。

彼ら落ち武者は、山中にあった小さな村落の近くに住み着き、そこで田畑を耕し、生活し始めます。

初めは怖がっていた村人たちとも打ち解け、両者は和気藹々と暮らしていました。

しかし、毛利の落ち武者狩りは苛烈を極め、この寒村にも迫ってきました。毛利方は尼子の一族、尼子義孝を差し出せば莫大な報奨金を出すといいます。

この報奨金に目の眩んだ村人たちは、鎮守様のお祭りに落ち武者たちを誘い出し、酒をしこたま飲ませ、酔いつぶれたところを襲い、8人を惨殺します。

「おのれ卑怯な!うぬらのこと、末代までも祟ってやるわ!」

呪詛の言葉を吐いて絶命する尼子義孝。この企みの首謀者である庄左衛門(橋本功)は、毛利より山林の権利を与えられ、村一番の金持ちとなります。この庄左衛門が、多治見家の先祖にあたるわけです。

数年後、この庄左衛門が突如狂い、村人七人を殺害した後、自分で自分の首を刎ねて死ぬという事件が発生します。

このときの死者の数は、合計8人。

村人は、これは落ち武者の怨霊の祟りに違いないと恐れ、落ち武者たちの遺骸を集めて、8基の墓を建て、祠を建てて祀ります。

これがやがて八つ墓明神と呼ばれ、村はいつしか『八つ墓村』と呼ばれるようになるのです。

そして、久弥と辰弥の父、多治見要蔵(山崎努・二役)が起こした陰惨な事件。

突如狂った要蔵が、頭に被った五徳に懐中電灯を挿し、胸にはカンテラ、右手に日本刀左手にライフルという異様ないで立ちで村人32人を殺害して何処かへ逃亡、遂に要蔵の行方はわからぬままでした。

自分の父がそんな事件を……愕然とし、村を出ようとする辰弥。と、その辰弥の前に、金田一耕助(渥美清)と名乗る男が現れ、「あなたの実の父は、多治見要蔵ではありません」と告げます。

村に残り、謎を追うことを決意する辰弥。

要蔵に殺された死者の数が32人、8×4=32。

そして今度の殺人事件です。現在、村に暮らす人の数は128人。これは多治見要蔵に殺された人の数、32人の4倍にあたります。

今度は村人全員が殺されるのではないか!?これは八つ墓明神の祟りではないか!?

パニックを起こす村人たち。

果たして事件の真相は!?

陰惨な血の因縁が引き起こす殺人事件の顛末やいかに!?

********************

原作との大きな違いは、「血の因縁」というものを前面に押し出していることでしょう。

謎とき推理というより、先祖の悪縁が子孫に報いるという日本的な血の観念を、物語の中心に据えていることです。

要蔵の事件の際に家族全員が殺され、絶家となった家の家系を遡ると、落ち武者殺しで中心的役割を果たした者たちの子孫だったことが判明します。まさに末代まで祟られ、家が絶えてしまったわけです。

殺人事件の犯人、森美也子の家系に至っては、なんと尼子義孝の直系の子孫でした。もちろん美也子はその事実を知りません。

美也子は自分でも気づかぬうちに、「血の因縁」に導かれ、多治見家を滅亡へと誘う役目を果たしたのだろうか……。

そして辰弥の本当の父親、亀井某の家系を遡ると、出雲の国にその出自が行き当たります。

出雲の国はかつて尼子氏が領していた地でした……。

映画のクライマックス。突如乱入したコウモリの群れによって出火し、広大な多治見家の屋敷が燃え落ちて行く。その光景を丘の上で、哄笑しながら観ている、8人の落ち武者の亡霊。

森美也子の、多治見家の財産横領を狙って起こした事件の裏側に、400年前の怨念が関わっていた。人間は自分の意思で動いていると思っているが、実は先祖の因縁に動かされているのではないか?そんな、極めて日本的な血の観念をベースにした、極めて日本的な上級ホラーに仕上がっています。

監督は野村芳太郎。脚本は橋本忍。音楽芥川也寸志。これは映画『砂の器』と同じスタッフです。

『砂の器』主人公・和賀英了(加藤剛)は、自分の実の父親がハンセン病患者であることを隠してきましたが、その事実を知る元警官(緒方拳)と出会ってしまい、その男を殺してしまう。

ハンセン病、つまりらい病はかつて「業病」といわれており、差別の対象となっていました。

いまでこそ差別的な観念はだいぶなくなってきましたが、この映画が公開された当時(昭和49年)は、まだまだ根強いものがあったようです。

業病とは、先祖の悪縁が子孫に報いとなって表れたもの、つまり血が「穢れた」者たちだとされていたんです。

売り出し中の新人作曲家である和賀としては、そんなことを知られるわけにはいかない。愛してやまない父と決別し、自分の過去を知る人間を殺し、自らの宿業を隠すため、新たな業を背負ってしまう和賀。

『砂の器』とは、日本的な血の観念が引き起こした悲劇なのです。

そして『八つ墓村』。

血の因縁は400年来の怨念を完結させてしまいました。では辰弥も、この因縁に飲み込まれてしまうのだろうか?

金田一耕助は、あえて辰弥の家系のことを教えませんでした。

そんなものに引きずられることなく、自らの生を生きてほしい。そう願ったからでしょう。

日本人は、先祖との繋がりを大切にする民族です。

だからといって、先祖の「罪」までも、背負ってしまうことはない。

ましてや、先祖の怨念を達成させるなど、あってはなりません。

もしも怨念を持つ先祖がいたなら、その怨念を昇華させてあげる。それこそが子孫のなすべき務め。

「血の因縁」はおそらくだれでも持っている。しかしそれに引きずられることなく、逆に昇華させる。

真の先祖供養とは、そういうものじゃないかな。

尼子の怨霊、昇華させてあげたかったな。先祖じゃないけどね。

『八つ墓村』

原作 横溝正史

制作 野村芳太郎

杉崎重美

織田明

脚本 橋本忍

音楽 芥川也寸志

監督 野村芳太郎

出演

萩原健一

小川真由美

山本陽子

井川比佐志

下條正巳

下條アトム

花沢徳衛

綿引洪(現・綿引勝彦)

加藤嘉

中野良子

山谷初男

藤岡琢也

市原悦子

山口仁奈子

仁田順好

浜村純

浜田寅彦

吉岡秀隆

夏八木勲

田中邦衛

稲葉義男

橋本功

大滝秀治

山崎努

渥美清

昭和52年 松竹映画

ハンセン病は、最近のドラマではすり替えてしまいますね。大河の大谷刑部とか。知られたくない方もおられるでしょうし。でも、隠蔽するのもどうかと思いますし。両陛下は、国内のハンセン病療養所を全て回り終えたそうです。

忘れないこと、ですかね。

寅さん以外にも、色々な役を演じて欲しかったです。いまさらですけど。

中居くん主演のドラマ版砂の器では、父親はなんでしたっけ?あんまり印象に残ってないや。まあ、いまどきハンセン病は殺人の動機としての説得力がなくなったというのもあるだろうけど、やっぱりあつかい難いテーマではあるんだろうね。

『もののけ姫』に出てきた、包帯でぐるぐる巻きにされたひとたちがハンセン病患者であることは、我々はかろうじてわかるけど、若い人たちはほとんどわからなかったらしいですね。どんどん忘れ去られていくことが良いことなのかどうか。

やっぱり、忘れちゃいけないと思いますねえ。

夏八木さんとか小川さんとか、皆さん凄かった!夏八木さんの首がくわっ!と目を見開くシーンなんか、歴史的名場面といっていいし、小川さん演じる森美也子が、ショーケン演じる辰弥に犯人だと知られてしまって、突然般若のようなメイクになって辰弥を追ってくる。あれは美也子自身の修羅と、先祖の怨念とが合わさって、悲しくも恐ろしい姿になるという表現で、これもなかなか深いです。

横溝作品はたくさん映画化されていますけど、中でもこれは傑作の部類に入ると思います。原作原理主義の方々には、許せない作品かもしれませんが。

物語中盤の津山事件を怪演する山崎努が圧巻、これとラストの小川真由美が演じる洞窟内での鬼ごっこの2つのシーンが双璧を成す物語のヤマ場になっています。この2つのシーンだけでも観る価値はあります。

渥美清が演じる金田一耕助は、もはや探偵とはいえず郷土史家のような趣で物語の因縁を解き明かすだけの役割しかありません。

物語のラストは『騙し討ちに遭った尼子の落武者たちの恨みが、不思議な縁(えにし)によって晴らされた』という一種の爽快感さえある終わり方になっています。

人それぞれですね。

テレビ放映で見たのは、金田一耕助を渥美清が演じるた本作であったかもしれません・・・。

それを劇場版で観て参りました。

この作品は。主役スキャンダルとコロナウイルスが影響して閉館に追い込まれました。

まさか、落ち武者の祟りが遠因ではないでしょうね・・・。

テレビ版では、古谷一行が金田一耕助を演じた、「横溝正史シリーズ」で制作されたヴァージョンが、原作に比較的忠実で、おどろおどろしさもあって、よく出来てましたね。逆に豊川悦司が金田一耕助を演じた、市川崑監督版の方は、ストーリーをただなぞっているだけで、おどろおどろしさも何もないスカスカな映画でした。市川崑監督は、『犬神家の一族』をご自身でリメイクしてますけど、これも酷かった。同じ脚本、同じ監督なのに何故こうも違ってくるのか、オリジナル版の方が遥かに面白いという事実に、映画ってものの奥深さを見た気がしましたね。

横溝作品には、色々思い出があります。