茨城県鹿嶋市に毎月1週間ほど滞在している ぬえですが、当地でいよいよ子ども創作能が始動しました!

コロナ禍から当地で運動を続けて、小さなデモンストレーションなどもいましたが、献身的に協力してくださる方もできて、そのご尽力を頂き、Workshopを何度か行いましたところ。、意外にも多くの子どもたちも参加してくれ、これがまた日本の伝統芸能にとても興味を持ってくれました。

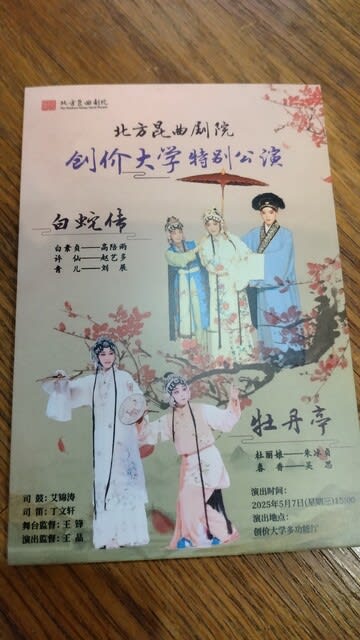

それでは!というので子ども稽古を開始したのですが、これまたよく覚える優秀な子どもばかり。保護者さまからも教示を頂き、この土地の民話も収集できて、急に予定が入った昆劇の役者さんへのWorkshopなどかなり忙しいスケジュールでしたが、急遽その民話を元にした大蛇退治の物語を描く「子ども創作能」の動作を完成させました。

昨日は子どもたちにいきなりその稽古。あれあれ?みんなすぐにできるようになってるぞ?急ごしらえなので台本はプラン程度しかなく、これから細かく作っていきますか、伊豆の子ども能の経験があるから自信はあり。そのうえ第一回目の稽古でこの出来栄えならすでに上演の成功は予感できています。

まだまだ、20年間教えたあの伊豆の子どもたちのレベルには遠く、今年は数分程度の、仕舞に毛が生えた程度のものになるでしょうが、見応えは十分にあると思います。

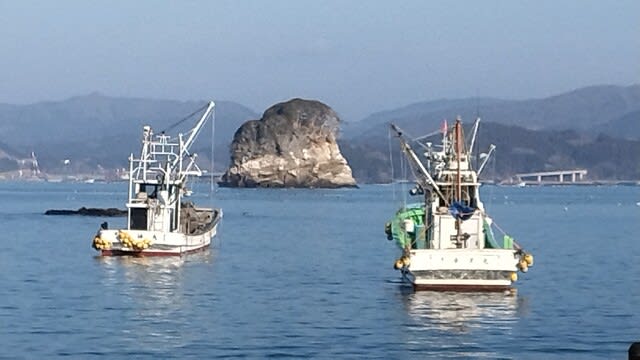

当地では「東国三社」といって、鹿島神宮、香取神宮、息栖神社を網羅した観光事業も予定されているそうで、子ども創作能もその地域を見据えて「鹿行水郷子ども創作能」としました。子どもたちにも故郷のことを知る絶好の機会。ぬえもすでに二つの市の市長さまにお話する機会を得て、能楽のミニ公演からはじめて、当地で能の活動や公演を展開していきたい、と考えております!

コロナ禍から当地で運動を続けて、小さなデモンストレーションなどもいましたが、献身的に協力してくださる方もできて、そのご尽力を頂き、Workshopを何度か行いましたところ。、意外にも多くの子どもたちも参加してくれ、これがまた日本の伝統芸能にとても興味を持ってくれました。

それでは!というので子ども稽古を開始したのですが、これまたよく覚える優秀な子どもばかり。保護者さまからも教示を頂き、この土地の民話も収集できて、急に予定が入った昆劇の役者さんへのWorkshopなどかなり忙しいスケジュールでしたが、急遽その民話を元にした大蛇退治の物語を描く「子ども創作能」の動作を完成させました。

昨日は子どもたちにいきなりその稽古。あれあれ?みんなすぐにできるようになってるぞ?急ごしらえなので台本はプラン程度しかなく、これから細かく作っていきますか、伊豆の子ども能の経験があるから自信はあり。そのうえ第一回目の稽古でこの出来栄えならすでに上演の成功は予感できています。

まだまだ、20年間教えたあの伊豆の子どもたちのレベルには遠く、今年は数分程度の、仕舞に毛が生えた程度のものになるでしょうが、見応えは十分にあると思います。

当地では「東国三社」といって、鹿島神宮、香取神宮、息栖神社を網羅した観光事業も予定されているそうで、子ども創作能もその地域を見据えて「鹿行水郷子ども創作能」としました。子どもたちにも故郷のことを知る絶好の機会。ぬえもすでに二つの市の市長さまにお話する機会を得て、能楽のミニ公演からはじめて、当地で能の活動や公演を展開していきたい、と考えております!