去る3月11日の東日本大震災の日、ぬえたち「能楽の心と癒やしプロジェクト」では宮城県南三陸町志津川の上山八幡宮(かみのやまはちまんぐう)にて奉納上演を行って参りました。

被災地での慰問上演もすでに14年目になり、今回で支援上演も160回目に達しました。震災三カ月後に石巻市の湊小学校避難所でスタートさせた活動も、すでに避難所もその後の仮設住宅も仮設商店街もすべて解消され、いまはほとんど現地で活動する機会もありませんが、それでも3.11の震災の日だけは欠かさずに被災地に足を運んでおります。

もともと3.11の日は追悼の日なのでイベントは出来にくい状況で、我々プロジェクトは現地で活動される団体の追悼行事の中にゲストのような形で参加させて頂いておりますが、いつも追悼行事の主催者様には能楽の奉納上演の意味に深くご理解を頂き、これまでの13回の震災の日には欠かさず上演させて頂けることができました。

今回は志津川の上山八幡宮の工藤真弓さんのご厚意で、おそらく3.11の日では初めて、プロジェクトが主体となって八幡宮様との共催の形で奉納上演させて頂くこととなりました。じつは上山八幡宮様では震災の翌年だったかお邪魔させて頂き、神社での奉納の計画について話し合った経緯があります。そのときは能楽師のスケジュールと神社の行事とが合わず実現しませんでした。今回は満を持して、12年ぶりに計画が実現できたことになります。

今回の出演者はプロジェクトメンバーの ぬえ、寺井宏明さんに加えて、梅若会の土田英貴氏が地謡で参加してくれました。土田氏はある催しの楽屋で話して、最近山火事でも話題になった被災地・岩手県大船渡市に震災前からお稽古に通っておられるそう。それで今回はお手伝いに参加して頂き、今年中にも大船渡市で慰問上演を行おう、ということになりました。

しかしプロジェクトの被災地での上演といえば、なにせ囃子方は笛だけだったり時々は太鼓が入るのみ、地謡も後見もおらず上演場所も集会所のような屋内ならまだ幸い。多くは駐車場であったり神社の境内であったり、と 能楽の上演としてはかなりイレギュラーな条件なので、まずは今回の志津川で様子を見て頂き、それから大船渡での上演について考えてもらうことにしました。

前日の3月10日にぬえは仙台で土田氏と合流、レンタカーを借りて石巻の復興状況の定点観測をしがてら志津川に向かいました。

(画像がんばろう大看板)

最初に向かった石巻ではお世話になっている観光協会にご挨拶したり、石巻のおみやげでいつも大人気になる「とろろ昆布」を大人買いしたり。しかし石巻の震災遺構である「門脇小学校」や震災のあと整備された復興祈念公園は、この日が月曜のため閉館していました。公共施設は多く月曜休館なわけですが、震災の日の前日、いまはそれぞれの土地に戻ったボランティアさんなども集結するこの時期にも休館とは、14年の月日の経過を考えてしまいます。ちなみに被災地では3月11日は学校も休校日になっていますが、すでにそれを解除した自治体もあると仄聞しました。

ぬえが震災後最初にお手伝いに伺い、その後の活動の拠点にもなった湊小学校。当時は避難所でしたがいまは学童が元気に通っています。この子たちは震災を知らないんだよなあ。。

続いて訪れた女川では震災遺構の「女川交番」が当時のまま残されていました。

こちらも整備されて、海風による風化を避けるためかコンクリートの壁に囲まれていましたが、あの小さな交番が大きな壁に囲われて大きく見えて、壁に背後を遮られてカメラには収まり切れない感じ。

女川から志津川に向かう途中再び石巻市に入り、大川小学校を通ることになります。

こちらも震災遺構として残されています。ぬえたちは早くから大川小学校の遺族会と連絡を取っていて、何度かこの場所での能楽の奉納上演をお願いしたのですが認められることはありませんでした。

しかし14年が経った今になって考えると、この場所だけは静かに追悼をするべき場所だと感じられるようになりました。あまりにも大きな悲劇。ぬえは大川小学校に限らず被災地で「追悼」を掲げて当事者に無断でイベントを行い、遺族会や現地の住民さんと諍いが起こったことを何度か聞いていますが、この場所だけは能楽といえども、奉納するには細心の注意が必要だと考えます。いつの日か平安が訪れるよう祈るのがいまはまだ必要でしょう。

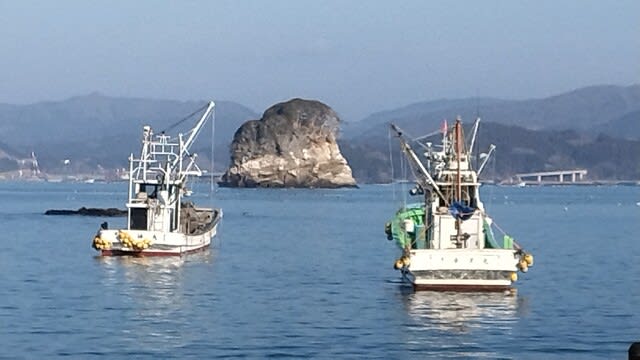

志津川に到着してすでに夕暮れ近く。寺井さん推薦の民宿「津の宮荘」では驚くほど豪華な夕食を頂けてびっくり。

意外に思われることが多いのですが、ぬえたちプロジェクトが被災地支援活動を行っているなかで、さぞや沿岸の豪華な海産物ばかり食べているとばかり思われがちなのですが、実際にはコンビニ弁当ばかり食べていました。活動初期の頃は、それこそ一日に2か所で奉納することもよくあって移動の時間に追われていたり、当時は募金を資金に活動していたので酒食の区別を明確にするため、また費用節約のため、宿泊は素泊まり、それも宿泊費は5千円まで、と上限を決めていました。

さらには、ぬえたちプロジェクトではなんと去年まで、いまや皆無になった募金の残額を節約して活動資金としていました。震災の翌年にすでに ぬえは他のボランティア団体から「今どき募金で活動している団体なんてありませんよ。これからは被災地といえども正当な対価を頂いて活動すべきです」なんて言われたけれど、ぬえはそれを潔しとはせず、なんと13年も細々と活動を続けてきました。

昨年、ついに資金も底を尽き、寺井さんとも 今後は自分たちで負担して続けることになるね、なんて話していたのですが、まさかのその時期にプロジェクトの活動を援助したい、という篤志家が現れて、プロジェクトは活動を続けることができたのですが。

それにしてもこれは豪華すぎるなあ。これも14年の歳月による変化か。。いや、我々が高級旅館で贅沢をしているのではなくて、漁師さんが経営する民宿だから。これも復興の現れのひとつかも。ちなみにプロジェクトでは今回も、そして今後も出演者には謝礼はなくただ働きです。せめて食事がよいと とっても嬉しい。。(翌日の昼食はやっぱり「たこ焼き」だったから貧乏な活動は変わらないのかも。。)