虎の口

朽木谷の中心地、野尻には戦国時代後半に近江守護、

佐々木氏の庶流朽木氏が本拠を構えたところである。そ

の時期については朽木氏の始祖義綱の朽本荘入部時にす

でに構えられたとする説や、元弘二年(1332)に義

綱の子時経によって構えられた説などがあるが、いずれ

にせよ、15世紀には野尻に朽木氏の居館が構えられて

いたことは確実である。さらにその居館は江戸時代にな

ると、交代寄合となった旗本朽木氏の陣屋となり、明治

維新まで存在した。

その陣屋跡は現在公園となり、郷土資料館が建つ。陣

屋の遺構はほとんど残されておらず、わずかに土塁と堀

の一部、井戸が認められるのみである。さて、この陣屋

跡の裏門跡より背後の洞照山の尾横筋を北北東の方へ登

ること約40分、愛宕神社に到着する。その東側の山が

西山で、西山城跡が位置している。西山は地元では「ホ

ウダイ」と呼ばれている。蜂大台が転化したものではな

いかと考えられる。ただ、この山頂に城跡が存在するこ

とが知られたのは最近のことであり、江戸時代の地誌類

にはまったく登場しない城跡であった。

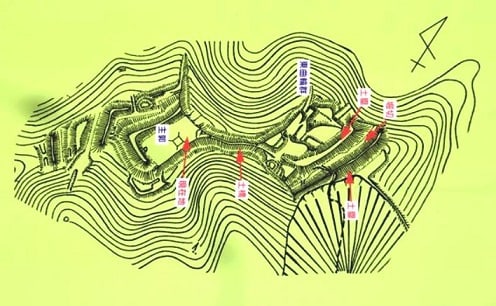

西山城跡の構造は頂部に構えられた主郭とその南北に

一段下がって腰曲輪を配する二股構造を基本とした比較

的小規模な山城である。主郭は東西17メートル、南北

40メートルを測り、周囲には土塁が巡る。注目される

のはその北端には幅3メートル、高さ3メートルにおよ

ぶ巨大な土塁が「コ」の字に築かれていることである。

城の規模からは異様な土塁であることは一目瞭然であ

る。この土塁こそが「ホウダイ」=蜂大台の遺構ではな

いかと考えられる。三方土塁で囲まれた場所で蜂大が挙

げられたのであろう。特に強い北風をさえぎるために北

側の土塁が高く築かれたのである。

北側の腰曲輪は東西17メートル、南北12メートル

を測り、その東側から北側にかけて土塁が巡る。なお、

東側土塁の一部には石積みが認められ、土塁が開口して

いることより虎口であったと考えられる。北側腰曲輪の

北面には巨大な堀切と、さらにその外方にもう一粂の堀

切が設けられ、尾根筋を切断して城域を限っている。

南側の腰曲輪は東西43メートル、南北25メートル

を測り、西山城跡中最も広い曲輪である。西側の虎口に

は主郭の土塁と組み合わされて枡形虎口となっている。

さらに虎口の外方にもL字状の土塁が突出して築かれて

おり、外枡形状となっており、複雑な枡形虎口を形成し

ている。一方、東側には土塁を伴う竪堀が二条設けられ

ており、斜面を防御している。

こうした西山城跡の構築年代であるが、南腰曲輪の枡

形虎口や、主郭の石積みを伴う虎口の存在などから戦目

時代後半に築かれたものであることは明らかである。朽

木氏は野尻や岩神に居館を構えていたが、詰城としての

山城を構えなかった。ところが永禄年間(1558~7

0)になると江北の浅井氏の勢力が高島郡内にも波及し、

越前朝倉氏の若狭侵攻や、織田信長との対立など、従来

の居館では対応しきれなくなったために、居館の背後に

詰城として西山城が築かれたものと考えられる。こうし

た緊張段階に築かれたため純軍事的な城郭構造となり、

さらに地元にも伝承すら残らなかったのであろう。

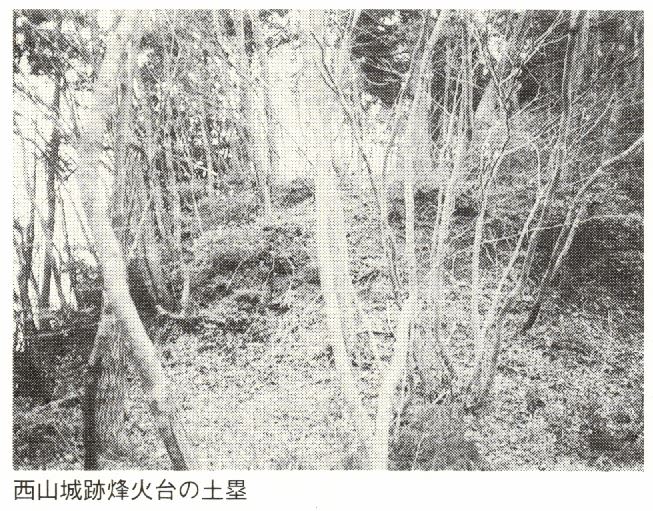

なお、現在中世山城跡で明らかに蜂犬合と判断できる

遺構はほとんど認められない。この西山城跡の主郭に残

る蜂大台は数少ない蜂大台の事例として大変貴重な遺構

である。蜂大台と言えば、通信用に設けられたもので、

蜂天網の存在がイメージされるが、西山城跡の場合、そ

うした広範囲なものではなく、山麓居館との間の伝達手

段に用いられたものだったのであろう。『鹿苑日録』の

明応八年(1499)には、「今夜城中之東南不挙蜂、

不鳴鐘矣」と、山城国水生城内の蜂大の存在を記してい

る。こうした記録からは、蜂大が特殊な施設ではなく、

どこの城にも存在したことを示している。さらに蜂大と

ともに鐘も常備し、伝達手段に用いられていたこともう

かがえる。西山城跡の蜂大台は戦国時代の山城のあり方

を示す貴重な遺構として、ぜひとも見学してほしい。

鳴り岩

西山城のおすすめポイントは、城郭そのものもさること

ながら、城郭に祀られている愛宕神社の背面にある「鳴

り岩」と呼ばれている巨岩。愛宕神社の背面の斜面を降

り、鳴り岩を見上げると、その巨大さと圧倒的な存在感

にある。10メートルはあろうかという二個の磐は、元は

一枚の磐であったものに亀裂が入り現在のように分かれ

たものとされている。磐の割れ目から愛宕神社の社殿が

見え、あたかも神(生命)の誕生を連想させるような神

々しさに溢れる。鳴り岩とは、この割れ目を風が通ると

不思議な音がするとの言い伝えから名付けられたとの伝

承がある。この岩は里山が資源として管理され、山の灌

木が今よりずっと少なかった時代には、麓から仰ぎ見る

ことができ、鳴り岩は、神が宿る磐座(いわくら)であ

り、もともと、この磐が信仰の対象だったと考えられて

いる。

出典:

【脚注及びリンク】

---------------------------------------------

1. 新近江名所圖会 第4回 西山城, 2010.06.30

2. 第5回近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝in高島,

2006.11.14

3. 西山城跡,山里くつきフォトレター

4. 歴史街道「信長の隠れ岩ルート」の整備について

5. 信長の隠れ岩へ遊歩道 高島・朽木, 2013.03.31

6. 近江にあった西山(にしやま)城の所在地などのほ

か、その歴史を知りたい

7. 探訪【朽木西山城 近江国】2013.5.14

8. 江のふるさと滋賀 朽木マグダレナ

9. 佐々木信綱 Wikipedia

---------------------------------------------