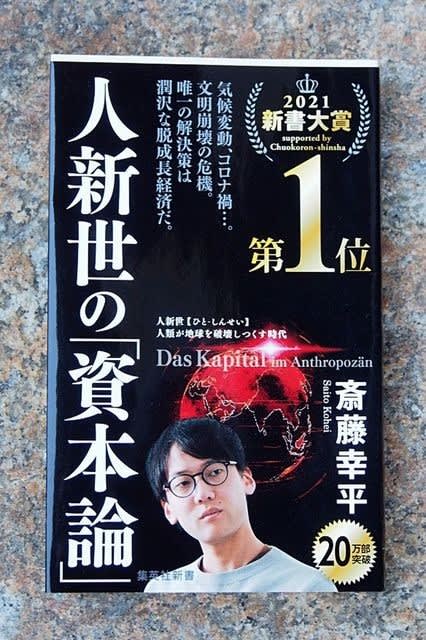

■斎藤幸平「人新世の『資本論』」(集英社新書 2020年刊)を読む

※このあいだつぶやきで速報したけれど、レビューとしてもう少し内容のある記事を書かせていただこう♪

本書「人新世(ひとしんせい)の『資本論』」、新書らしからぬ、ぎっしり内容のつまった本である。

たとえばハードカバー、価格は税込み3千円で刊行されたって、いったん火がつけば、相当数が売れただろう。著者と出版社は、その路線を選ばず、“新書”という体裁で刊行された。

はっきりいってしまえば、集英社新書はパッとしない本が多い。10年もたったら(それほどたたなくても)覚えている人は、たぶんだれもいない。

ラインナップのほとんどが、小説でいうと“ライトノベル”の領域に入るものと、わたしは思っていた^ωヽ*

ところが、この本は、ガツンとした手応えを備えている。専門用語、それに近いことばもしばしば登場する。

「ああ、あ。またマルクスかね」と揶揄するむきもあるかもしれないが、アプローチの手法はフレッシュ! 斎藤幸平さんは、何と1987年の生まれなのである。

参考までにAmazonで検索したら、現段階で1100件もの評価がなされている。これはわたしが興味を持って手に入れた本の中ではサイコーの数字。

《人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。

それを阻止するには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。いや、危機の解決策はある。

ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。

世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす!》(BOOKデータベースより)

各界が絶賛・・・だとして、つぎのようなコピーが本の帯に付せられてある。

・佐藤優氏(作家)

斎藤は、ピケティを超えた。これぞ、真の「21世紀の資本論」である。

・ヤマザキマリ氏(漫画家・文筆家)

経済力が振るう無慈悲な暴力に泣き寝入りをせず、未来を逞しく生きる知恵と力を養いたいのであれば、本書は間違いなく力強い支えとなる。

・白井聡氏(政治学者)

「マルクスへ帰れ」と人はいう。だがマルクスからどこへ行く?

斎藤幸平は、その答えに誰よりも早くだどり着いた。

理論と実践の、この見事な結合に刮目せよ。

・坂本龍一氏(音楽家)

気候危機をとめ、生活を豊かにし、余暇を増やし、格差もなくなる、そんな社会が可能だとしたら?

・水野和夫氏(経済学者)

資本主義を終わらせれば、豊かな社会がやってくる。資本主義を止めなければ、歴史が終わる。常識を破る、衝撃の名著だ。

(集英社がつけた帯から)

現在20万部だというが、最終的には何万部に達するか、予想ができない。

■「未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か? 」 (集英社新書)

こんな本も、2019年に刊行されている。

マイケル・ハート、マルクス・ガブリエル、ポール・メイソンらの論考を斎藤さんが編集したものらしいが(そうではなく、インタビュー&対談)、うかつながらわたしははじめて聞く名前ばかり。

《我々が何を選択するかで、人類の未来が決定的な違いを迎える「大分岐」の時代――。

「サイバー独裁」や「デジタル封建制」はやって来るのか?

世界最高峰の知性たちが日本の若き経済思想家とともに、新たな展望を描き出す!》(BOOKデータベースより)

斎藤さんは気鋭のマルクス研究者。したがって、環境問題を、K・マルクスの思想と結びつけて論じる。

本書は本文365ページ、相当に踏み込んだ思索、議論、提案が大胆になされている。最大のキーワードは「脱成長コミュニズム」である。

絶賛のレビューばかりがならんでいるので、「ちょっと待てよ」と思わぬでもない。

本書は単なる思索のための思想書ではなく、実践をうながす書なので、愉しみのための読書をしたあとのように「う~ん、おもしろかったよ」といってすましているわけにはいかないのである。

本書の中で斎藤さんは“コモン”の領域を生産の次元で広げていくことで新しい社会の可能性が開けていくことを、驚くほど具体的に語っている。

多くの読者がそこに衝撃を受けたのだ。

思索の終わりではなく、はじまり!

20代、30代の若い世代なら、その衝撃はもっと大きなものとなる。現代人の多くが人間の経済活動が地球表面の隅々までを覆い尽くし、環境破壊・気候変動が深刻な時代であることを認めざるをえないところにきている。

朝日新聞デジタルは2018年に「世界で1年間に生み出された富(保有資産の増加分)のうち82%を、世界で最も豊かな上位1%が独占し、経済的に恵まれない下から半分(37億人)は財産が増えなかった」と発表したことをつたえている。

つまり37億もの人びとが、一日あたり1ドルほどの生活水準で暮らしているということである。

https://www.asahi.com/articles/ASL1Q53MTL1QUHBI016.html

わたしのような者すら、これはとても正気の沙汰とは思えない現実に見える。

斎藤幸平さんは、そういった現実に、じつにラディカルな言説で対抗しようとしている。

もう遅いのかも知れないが、人びとが脱炭素社会の構築に向けて舵を切れば間に合うのかも知れない。

われわれはこの惑星の環境悪化が、人間によってもたらされたものであることを知っている。しかも統計によれば、1970年代半ばから悪化のカーヴは急上昇しているのだ。

斎藤さんのいう“帝国的生活様式”を転換させなければならない。それがわれわれ自身を救うことになる。

しかし、そういった転換が高度資本主義経済の中に、どっぷりと首までつかった日本人に可能なのかどうか(´?ω?)

わたし自身が、もっと腰を据えて、自分自身のライフスタイルを見直さねばならない。

しかし、悲観的にかんがえれば、本書でおこなわれている提案も、言説倒れになるのではないかという危惧を拭いきれない。

なぜかといえば、100万人あるいは500万人規模では、この環境汚染、温暖化を食い止めることはできないからだ。

近未来に訪れるであろう悪夢のシナリオ。

東日本の太平洋側だけではない。

地球全体を覆いつくす津波は、すぐそこまできている。このことが、斎藤幸平さんから受け取ったseriousなメッセージである。思わず居住まいをただしたくなる本。

さて・・・どうしよう。

評価:☆☆☆☆☆

※このあいだつぶやきで速報したけれど、レビューとしてもう少し内容のある記事を書かせていただこう♪

本書「人新世(ひとしんせい)の『資本論』」、新書らしからぬ、ぎっしり内容のつまった本である。

たとえばハードカバー、価格は税込み3千円で刊行されたって、いったん火がつけば、相当数が売れただろう。著者と出版社は、その路線を選ばず、“新書”という体裁で刊行された。

はっきりいってしまえば、集英社新書はパッとしない本が多い。10年もたったら(それほどたたなくても)覚えている人は、たぶんだれもいない。

ラインナップのほとんどが、小説でいうと“ライトノベル”の領域に入るものと、わたしは思っていた^ωヽ*

ところが、この本は、ガツンとした手応えを備えている。専門用語、それに近いことばもしばしば登場する。

「ああ、あ。またマルクスかね」と揶揄するむきもあるかもしれないが、アプローチの手法はフレッシュ! 斎藤幸平さんは、何と1987年の生まれなのである。

参考までにAmazonで検索したら、現段階で1100件もの評価がなされている。これはわたしが興味を持って手に入れた本の中ではサイコーの数字。

《人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。

それを阻止するには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。いや、危機の解決策はある。

ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。

世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす!》(BOOKデータベースより)

各界が絶賛・・・だとして、つぎのようなコピーが本の帯に付せられてある。

・佐藤優氏(作家)

斎藤は、ピケティを超えた。これぞ、真の「21世紀の資本論」である。

・ヤマザキマリ氏(漫画家・文筆家)

経済力が振るう無慈悲な暴力に泣き寝入りをせず、未来を逞しく生きる知恵と力を養いたいのであれば、本書は間違いなく力強い支えとなる。

・白井聡氏(政治学者)

「マルクスへ帰れ」と人はいう。だがマルクスからどこへ行く?

斎藤幸平は、その答えに誰よりも早くだどり着いた。

理論と実践の、この見事な結合に刮目せよ。

・坂本龍一氏(音楽家)

気候危機をとめ、生活を豊かにし、余暇を増やし、格差もなくなる、そんな社会が可能だとしたら?

・水野和夫氏(経済学者)

資本主義を終わらせれば、豊かな社会がやってくる。資本主義を止めなければ、歴史が終わる。常識を破る、衝撃の名著だ。

(集英社がつけた帯から)

現在20万部だというが、最終的には何万部に達するか、予想ができない。

■「未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か? 」 (集英社新書)

こんな本も、2019年に刊行されている。

マイケル・ハート、マルクス・ガブリエル、ポール・メイソンらの論考を斎藤さんが編集したものらしいが(そうではなく、インタビュー&対談)、うかつながらわたしははじめて聞く名前ばかり。

《我々が何を選択するかで、人類の未来が決定的な違いを迎える「大分岐」の時代――。

「サイバー独裁」や「デジタル封建制」はやって来るのか?

世界最高峰の知性たちが日本の若き経済思想家とともに、新たな展望を描き出す!》(BOOKデータベースより)

斎藤さんは気鋭のマルクス研究者。したがって、環境問題を、K・マルクスの思想と結びつけて論じる。

本書は本文365ページ、相当に踏み込んだ思索、議論、提案が大胆になされている。最大のキーワードは「脱成長コミュニズム」である。

絶賛のレビューばかりがならんでいるので、「ちょっと待てよ」と思わぬでもない。

本書は単なる思索のための思想書ではなく、実践をうながす書なので、愉しみのための読書をしたあとのように「う~ん、おもしろかったよ」といってすましているわけにはいかないのである。

本書の中で斎藤さんは“コモン”の領域を生産の次元で広げていくことで新しい社会の可能性が開けていくことを、驚くほど具体的に語っている。

多くの読者がそこに衝撃を受けたのだ。

思索の終わりではなく、はじまり!

20代、30代の若い世代なら、その衝撃はもっと大きなものとなる。現代人の多くが人間の経済活動が地球表面の隅々までを覆い尽くし、環境破壊・気候変動が深刻な時代であることを認めざるをえないところにきている。

朝日新聞デジタルは2018年に「世界で1年間に生み出された富(保有資産の増加分)のうち82%を、世界で最も豊かな上位1%が独占し、経済的に恵まれない下から半分(37億人)は財産が増えなかった」と発表したことをつたえている。

つまり37億もの人びとが、一日あたり1ドルほどの生活水準で暮らしているということである。

https://www.asahi.com/articles/ASL1Q53MTL1QUHBI016.html

わたしのような者すら、これはとても正気の沙汰とは思えない現実に見える。

斎藤幸平さんは、そういった現実に、じつにラディカルな言説で対抗しようとしている。

もう遅いのかも知れないが、人びとが脱炭素社会の構築に向けて舵を切れば間に合うのかも知れない。

われわれはこの惑星の環境悪化が、人間によってもたらされたものであることを知っている。しかも統計によれば、1970年代半ばから悪化のカーヴは急上昇しているのだ。

斎藤さんのいう“帝国的生活様式”を転換させなければならない。それがわれわれ自身を救うことになる。

しかし、そういった転換が高度資本主義経済の中に、どっぷりと首までつかった日本人に可能なのかどうか(´?ω?)

わたし自身が、もっと腰を据えて、自分自身のライフスタイルを見直さねばならない。

しかし、悲観的にかんがえれば、本書でおこなわれている提案も、言説倒れになるのではないかという危惧を拭いきれない。

なぜかといえば、100万人あるいは500万人規模では、この環境汚染、温暖化を食い止めることはできないからだ。

近未来に訪れるであろう悪夢のシナリオ。

東日本の太平洋側だけではない。

地球全体を覆いつくす津波は、すぐそこまできている。このことが、斎藤幸平さんから受け取ったseriousなメッセージである。思わず居住まいをただしたくなる本。

さて・・・どうしよう。

評価:☆☆☆☆☆