わが生涯、何度目かの芭蕉ブームがやってきた。

この「芭蕉ブーム」は、最初は高校生のころだった。教科書に掲載されているのを読まされたのがきっかけ。以来5~6年に1回程度の頻度で、わたし的な「芭蕉ブーム」がやってくる。

芭蕉はわが国最高の詩人。

短詩形文学における日本語の表現の水準を、空前の高みにまで押し上げた。そして山本健吉さんにならっていえば、芭蕉を超える詩人は絶後である。

好きか嫌いかだけでいえば、蕪村も好き。しかし、芭蕉と較べることができるような高峰ではない。彼の弟子は、だれも師匠には、遠く及ばなかったのである。

こういう人物をさして、世は天才という。真の天才は、数百年に一人か二人現われる程度。

日本には「万葉集」「古今集」「新古今集」といった和歌の伝統が、一本の太い線となってつらなっている。

雪月花といい、花鳥諷詠という。

こういう伝統に沿って、すらすら和歌が詠めるというのは、貴族社会の必須の教養であったのは、現代人なら、ほとんどの人が知っている。

芭蕉は連歌師宗祇や、貞門派、談林派の俳諧師の背中を見ながら出発し、近世における「俳諧」の、つまり蕉風の創始者となった。

彼の中には、万葉も古今も新古今も流れ込んでいる。

のみならず、李白、杜甫など盛唐の詩人(漢詩人)がつくり出した美と世界観、人生観まで組み込まれている。

少し読んでいけばわかるが、芭蕉は当代一流の教養人であった。版本がつくられるようになってはいたが、一般的にはまだ写本が頼りだった時代。読書をするのは、現代とは比較にならないような困難をともなっていたはず。そのことを十分考慮すべきである。

芭蕉はナルシシストではなく、井の中の蛙でもなかった。そういう詩人の全体像を自分なりにつかみたくて、これまで何十冊かの本を読んできた。

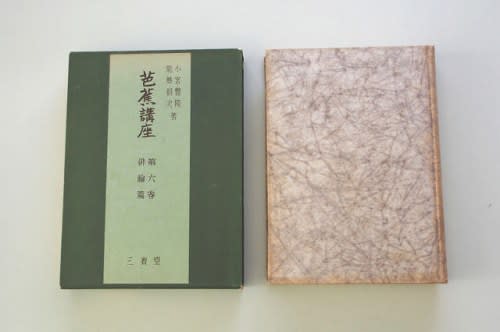

ごく最近も「芭蕉講座 第六巻俳論篇」(能勢朝次著三省堂)「芭蕉のことば」(復本一郎著講談社学術文庫)を手に入れた。

芭蕉の自己批判のまなざしには、まったく曇りがない。俳人というにとどまらず、当時の知識人の鏡、お手本たりえただろう。だからすぐれた門下生が、短い期間に大勢現われたのである。

《予が風雅は、夏炉冬扇のごとし。衆に逆ひて、

用ゐるところなし。ただ,釈阿(しゃくあ)・西行の言葉のみ、かりそめに言

ひ散らされしあだなる戯れごとも,あはれなる所多し。後鳥羽上皇の書か

せたまひしものにも、「これらは歌に実ありて、しかも悲しびを添ふる」と、

宣(のたま)ひ侍りしとかや。されば,この御言葉(みことば)を力として,

その細き一筋をたどり失ふことなかれ.なほ,「古人の跡を求めず、古人

の求めしところを求めよ」と、南山大師の筆の道にも見えたり。「風雅もま

たこれに同じ」と言ひて、燈(ともしび)をかかげて、柴門(さいもん)の外に

送りて別るるのみ。》

これは松尾芭蕉が、弟子森川許六との別れに際して送られた「柴門の辞」である。

ここにはこころすべきことばが、二つ書かれてある。

1.予が風雅は、夏炉冬扇のごとし。衆に逆ひて、用ゐるところなし。

2.古人の跡を求めず、古人の求めしところを求めよ

2は引用、1も、唐代の詩人かだれかがすでにいっていることばだろうと想像する。しかし、このような「別辞」の中に巧みに織り込んですぐれた俳文にしてしまうあたり、並ぶもののない技量というべき。

彼は己をじつによく知っていた。

わたしは、ほんとうはこの記事はもっと別な内容で書いておこうと考えたのだが、ネット上に、芭蕉に関する膨大な数の情報があふれていて、そのうちの一つ、二つがわたしが書こうとしていた論旨によく似ていたので、屋上屋を重ねる愚を悟らざるをえなかった(ノД`)ヽ

芭蕉は「清貧を気取っていたのかな?」と、わたしは疑っていたことがある。

しかし、芭蕉庵が、魚問屋をやっていた門弟杉山杉風がもっていた生け簀の番小屋だったことを知って、襟を正さざるをえなかった。

芭蕉の実生活が、砂上の楼閣のように、じつに崩れやすいものだったことがわかる。

彼は私的生活の打ち明け話は、まったくといっていいほど、書き残していないから、研究者も、ある程度は憶測するしかないようである。

ある意味ではすでに語り尽くされ、研究し尽くされたところもある。しかし、1938年に曾良本(そらほん)発見、1996年には芭蕉の真筆である野坡本(やばほん)の発見があいついでいる。また芭蕉の実像については、現在でも、いろいろな説が飛び交っている。「時代とともに蘇るあたらしい芭蕉像」は、わたしを心底インスパイアしてやまない。

芭蕉とういう高峰への登山口・・・、いまだ、そんなところをうろちょろしているともいえるが( ´。`)

この「芭蕉ブーム」は、最初は高校生のころだった。教科書に掲載されているのを読まされたのがきっかけ。以来5~6年に1回程度の頻度で、わたし的な「芭蕉ブーム」がやってくる。

芭蕉はわが国最高の詩人。

短詩形文学における日本語の表現の水準を、空前の高みにまで押し上げた。そして山本健吉さんにならっていえば、芭蕉を超える詩人は絶後である。

好きか嫌いかだけでいえば、蕪村も好き。しかし、芭蕉と較べることができるような高峰ではない。彼の弟子は、だれも師匠には、遠く及ばなかったのである。

こういう人物をさして、世は天才という。真の天才は、数百年に一人か二人現われる程度。

日本には「万葉集」「古今集」「新古今集」といった和歌の伝統が、一本の太い線となってつらなっている。

雪月花といい、花鳥諷詠という。

こういう伝統に沿って、すらすら和歌が詠めるというのは、貴族社会の必須の教養であったのは、現代人なら、ほとんどの人が知っている。

芭蕉は連歌師宗祇や、貞門派、談林派の俳諧師の背中を見ながら出発し、近世における「俳諧」の、つまり蕉風の創始者となった。

彼の中には、万葉も古今も新古今も流れ込んでいる。

のみならず、李白、杜甫など盛唐の詩人(漢詩人)がつくり出した美と世界観、人生観まで組み込まれている。

少し読んでいけばわかるが、芭蕉は当代一流の教養人であった。版本がつくられるようになってはいたが、一般的にはまだ写本が頼りだった時代。読書をするのは、現代とは比較にならないような困難をともなっていたはず。そのことを十分考慮すべきである。

芭蕉はナルシシストではなく、井の中の蛙でもなかった。そういう詩人の全体像を自分なりにつかみたくて、これまで何十冊かの本を読んできた。

ごく最近も「芭蕉講座 第六巻俳論篇」(能勢朝次著三省堂)「芭蕉のことば」(復本一郎著講談社学術文庫)を手に入れた。

芭蕉の自己批判のまなざしには、まったく曇りがない。俳人というにとどまらず、当時の知識人の鏡、お手本たりえただろう。だからすぐれた門下生が、短い期間に大勢現われたのである。

《予が風雅は、夏炉冬扇のごとし。衆に逆ひて、

用ゐるところなし。ただ,釈阿(しゃくあ)・西行の言葉のみ、かりそめに言

ひ散らされしあだなる戯れごとも,あはれなる所多し。後鳥羽上皇の書か

せたまひしものにも、「これらは歌に実ありて、しかも悲しびを添ふる」と、

宣(のたま)ひ侍りしとかや。されば,この御言葉(みことば)を力として,

その細き一筋をたどり失ふことなかれ.なほ,「古人の跡を求めず、古人

の求めしところを求めよ」と、南山大師の筆の道にも見えたり。「風雅もま

たこれに同じ」と言ひて、燈(ともしび)をかかげて、柴門(さいもん)の外に

送りて別るるのみ。》

これは松尾芭蕉が、弟子森川許六との別れに際して送られた「柴門の辞」である。

ここにはこころすべきことばが、二つ書かれてある。

1.予が風雅は、夏炉冬扇のごとし。衆に逆ひて、用ゐるところなし。

2.古人の跡を求めず、古人の求めしところを求めよ

2は引用、1も、唐代の詩人かだれかがすでにいっていることばだろうと想像する。しかし、このような「別辞」の中に巧みに織り込んですぐれた俳文にしてしまうあたり、並ぶもののない技量というべき。

彼は己をじつによく知っていた。

わたしは、ほんとうはこの記事はもっと別な内容で書いておこうと考えたのだが、ネット上に、芭蕉に関する膨大な数の情報があふれていて、そのうちの一つ、二つがわたしが書こうとしていた論旨によく似ていたので、屋上屋を重ねる愚を悟らざるをえなかった(ノД`)ヽ

芭蕉は「清貧を気取っていたのかな?」と、わたしは疑っていたことがある。

しかし、芭蕉庵が、魚問屋をやっていた門弟杉山杉風がもっていた生け簀の番小屋だったことを知って、襟を正さざるをえなかった。

芭蕉の実生活が、砂上の楼閣のように、じつに崩れやすいものだったことがわかる。

彼は私的生活の打ち明け話は、まったくといっていいほど、書き残していないから、研究者も、ある程度は憶測するしかないようである。

ある意味ではすでに語り尽くされ、研究し尽くされたところもある。しかし、1938年に曾良本(そらほん)発見、1996年には芭蕉の真筆である野坡本(やばほん)の発見があいついでいる。また芭蕉の実像については、現在でも、いろいろな説が飛び交っている。「時代とともに蘇るあたらしい芭蕉像」は、わたしを心底インスパイアしてやまない。

芭蕉とういう高峰への登山口・・・、いまだ、そんなところをうろちょろしているともいえるが( ´。`)