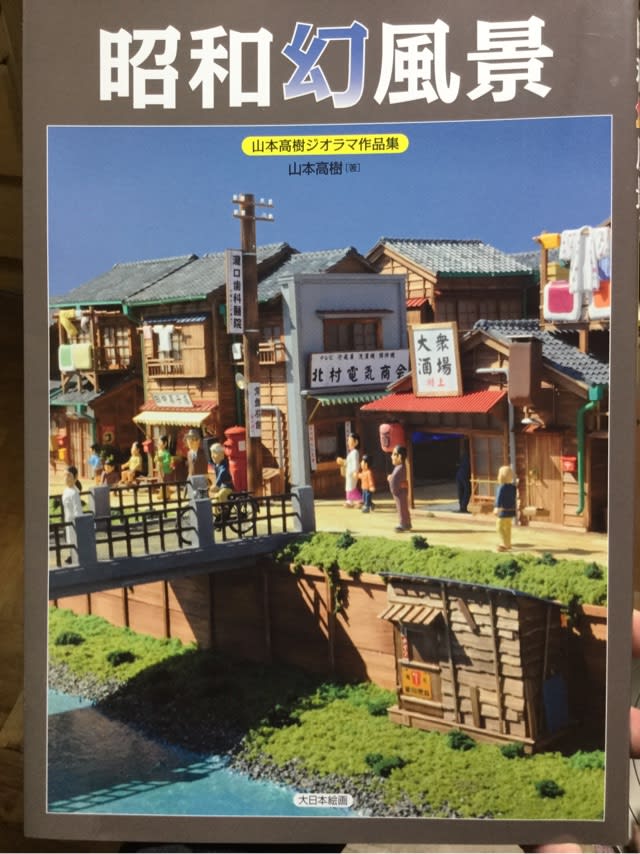

『昭和幻風景 山本高樹ジオラマ作品集』

山本高樹著、大日本絵画、2012年

ゴジラやウルトラマンなどの特撮怪獣・ヒーローものに、子どもの頃から親しんできたわたしにとっては、怪獣やヒーローたちはもちろんのこと、彼らが活躍する舞台となるミニチュアセットを目にするのが楽しみでした。

特撮ものを観始めてから早いうちに、それらが実景ではなくミニチュアであることを理解してはいました。ですが、作品の世界観に浸ることで湧き上がってくる想像力により、ミニチュアであることはたいして気にはなりませんでしたし(とはいえ作品によっては、想像力ではどうにも補いきれないほどチープな出来のミニチュアセットもあったりいたしましたが・・・)、ミニチュアだからこそ醸し出されるある種のワクワク感もまた、特撮ものを観る醍醐味だったりしたのです。

そんなバックボーンがあるためか、べつだん模型マニアではないわたしも、ジオラマにはとても心惹かれるものがあります。よくできたジオラマも、ミニチュアであるからこそのワクワク感とともに、ミニチュアの背後に広がる豊かなドラマを感じ取ることができます。

最近、実に魅力的なジオラマの作品集2冊を立て続けに閲読し、それぞれが醸し出す豊かな世界を堪能することができましたので、その2冊を今回と次回にわけてご紹介することにいたします。まず今回ご紹介するのは、山本高樹さんの作品集『昭和幻風景』です。

実は本書、勤務先の書店のお得意先からのご注文分の中にあるのを目にして欲しくなってしまい、版元に注文して取り寄せて購入したという次第。本体4700円と決して安くはないので、ちょっと思い切った買い物となりましたが、大いに満足いたしました。

山本さんは映像制作会社で映画・テレビ・CMの特撮美術を手がけたのち、フリーの造形作家として独立し、失われた、あるいは失われつつある「昭和」の風景をモチーフにした数多くのジオラマ作品を制作しておられる方です。本書『昭和幻風景』は、2011年までに山本さんが制作したジオラマ作品32点を、発表順に収録した作品集です。

山本さんの作品が多くの人の目に触れる機会となったのが、2012年に放送された堀北真希さん主演のNHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』のオープニング映像。本書の冒頭では、そのオープニングに登場したジオラマセットが、撮影風景とともにたっぷりと紹介されています。

25分の1の縮尺(山本さんのジオラマで主に採用されているスケールで、これは日本における特撮ミニチュアの基本スケールでもあります)で作られた、懐かしい瓦屋根の木造家屋が建ち並ぶ町並みには、電気店や食堂、大衆酒場、古本屋、駄菓子屋もあって、それぞれの店先もしっかりと作り込まれています。立ち飲みの大衆酒場の店内には、カウンターにある肴の盛られたお皿や奥に並ぶ酒瓶が見え、古本屋の店先に陳列されている雑誌の表紙も一冊一冊見ることができるという、細かいところまで行き届いた作り込みっぷりに驚かされます。そんな町並みに、たくさんの町の人びと(主人公である梅ちゃん先生を含む)がフィギュア(いや、ここはやはり「人形」と呼んでおきましょう)で作られ、配置されています。それらの人形がまた、実に表情が豊か。

緻密な作り込みで空気感豊かに再現された「昭和の町並み」は、なんだかすごく楽しくて居心地も良さそうで、見ているとその中に飛び込んで歩き回りたくなってくるような気がしてきます。

本書に収録されているジオラマ作品はいずれも、思わずその中に飛び込んでいきたくなるような懐かしさと空気感に溢れています。

まずメインとなっているのが、かつての東京の風景を再現した作品。その中でもわたしがお気に入りなのが、明治時代に創建された有楽町の赤煉瓦ガード下にある飲み屋街の光景を題材にした作品です。居酒屋の店前に出された簡易テーブルや椅子に腰掛けて呑むサラリーマンたちが実に楽しそうで、思わず「オレも混ぜてくれ〜〜」と言いたくなってくるほどです。高架下では路上でカストリ雑誌を売っている男や手相見の姿も。そして高架の上に設けられたホームには、手土産下げて電車に乗り込もうとしている酔っ払いのオヤジが。

昭和の頃の神田神保町の古本屋街を題材にした作品では、通りに面した正面をフラットなモルタルや銅板などで覆いつつ、内部の建物は瓦屋根の和風という「看板建築」をしっかり再現。ここでも、個々の古本屋の店内をしっかりと作り込んだ上に、ショーウインドに初期の手塚治虫作品の表紙を並べたりするというこだわりっぷりが楽しいです。また、大田区に今も現存しているという「明神湯」という銭湯のジオラマでは、実際の設計図面をもとに浴室内部や脱衣所はもとより、お風呂を沸かす釜場や燃料となる廃材を切断している光景まで再現していて、かつての銭湯文化を知るための生きた資料にもなりそうです。

さらに、関東大震災前の浅草六区興行街を再現したジオラマ。聳え立つ「浅草十二階」こと凌雲閣をはじめ、初代の国技館やノボリが並ぶ映画館と劇場、手前に広がる大池のパノラマをまるごと再現した壮大さで、まことに圧巻の一言であります。・・・それにしても、東京駅などを手がけたことで知られる建築家・辰野金吾が設計した初代国技館が、かくも絢爛かつ複雑な外観をしていたとは。

山本さんが各地を訪れて目にした風景をもとに制作された作品も、いくつか収められております。

「尾道のガウディハウス」と題された作品では、広島県尾道市にあるという、急斜面の一角に建てられたちょっと不思議な外観の木造家屋を再現しています。家屋の立つ斜面の下では、手押し車で魚を商う「晩寄り」のおばさんと、その魚を狙っているネコの姿が。また、雪に覆われた新潟県の越後十日町に市が立つ風景を再現した作品は、生活通路が雪に埋もれないよう設けられた、アーケード状の「雁木」の内部の光景までしっかり作り込んでいます。

そして、20年以上前に訪れたという、同じく新潟県の山古志村(現在は長岡市の一部)にあった茅葺き屋根の農家における、春の光景をテーマにした作品。棚田で子どもたちが遊び、闘牛のために育てられている牛が引かれている情景が微笑ましさを感じさせますが、2004年10月に発生した新潟県中越地震により、そのような茅葺き屋根の民家のほとんどは失われてしまった、ということを踏まえながら見ると、なんだか胸を突かれる思いがしてきます。この作品は制作後、旧山古志村に寄贈されたとのことです。

しかし、山本さんの真骨頂といえるのが、色街やストリップ劇場などの、ちょっとワケありな場所の光景をテーマにした作品群でしょう。

永井荷風『濹東綺譚』の舞台ともなった、かつて「玉の井」と呼ばれていた東京・向島の「赤線地帯」(戦後、日本各地の街に設けられていた、いわば “公認” の売春街のこと。昭和33年に廃止)のジオラマでは、ラビリンスのごとく細い路地が入り組んでいたという玉の井ならではの「ぬけられます」の看板や、狭い路地に沿って建ち並ぶ、外観にタイルを貼ったりハート形の飾り窓を設けた、赤線地帯独特の「銘酒屋」(という名で “春” を売っていた店)の建物を再現。「銘酒屋」の内部では、いわゆる「遣り手ババア」と客がやりとりしていたり、“仕事” を終えてけだるい表情をした裸の女の姿が・・・。ここでも、猥雑だけどある種の人間くささに満ちた、赤線地帯の空気感が見事に表現されていて、何度見ても飽きません。

ちょっと変わった趣向なのが、こちらも戦後まもない昭和22年に新宿の「帝都座」という劇場で開催された「額縁ショウ」の光景を再現した作品。額縁をかたどったセットの中で、世界の名画の中に出てくるポーズをとった裸の女性がじっとしているところを見せるという、いわばストリップのはしりとなった出し物が「額縁ショウ」でした。まあ、モデルがじっとしたまま動かないのだから「猥褻物陳列罪」にはあたらない、という “リクツ” だったようですが・・・微動だにしないモデルを固唾を飲んで見つめている観客、という光景は、考えてみるといささか異様といえば異様な気が(笑)。

そんな風俗テーマジオラマの極めつけが、かつての新宿の飲み屋街をモデルにしつつ、現実には存在しない風俗街の情景を「妄想力一二〇パーセントで作り上げた」という「夢町楽天地」。石段を上がった先に建ち並ぶ、ヌード劇場やキャバレー、成人図書専門書店、呑み屋、かつては「トルコ風呂」といっていた特殊浴場・・・。いかがわしさと危なっかしい雰囲気を発散させながらも、人間の体温が感じられて居心地も不思議に良さそうなその情景に、やはりその中に飛び込んで歩き回りたくなってしまったのでした。

そう。作り込みの細かさはもちろんのこと、人間の体温を感じることができる情景描写が、山本さんのジオラマ作品の尽きせぬ魅力なのです。作品にイキイキとした人間の体温を伴ったドラマを感じさせることに寄与しているのが、ジオラマに配置されている表情豊かなフィギュア=人形の数々です。

バーの内部までしっかりと作り込まれた、70年代の新宿ゴールデン街を再現したジオラマ。常連客で賑わうバーの二階には、シングルマザーであるママの私生児が待ちくたびれてスヤスヤと眠っていたりしていて、夜の街の賑々しさの向こうにある人間模様がじんわりと伝わってきます。また、宮本輝原作、小栗康平監督の映画『泥の河』に登場した「廓船」を扱った作品では、“仕事” を終えて乳房をむき出しにした女が横たわる船の外で、無邪気そうに猫と戯れながら “仕事” が終わるのを待っている女の子どもたちの情景が描かれていて、なんだかハッとさせられるものがありました。

そして、山本ジオラマのトレードマークとして多くの作品に登場しているのが、カバンとステッキを手に街を散策する、われらが永井荷風翁(本書には、以前日本文芸社から出ていたムック『荷風!』のために制作した作品も多数収録されています)。戦後間もない頃のストリップ劇場「浅草ロック座」を再現した作品では、二階の楽屋で踊り子に挟まれながら、くつろいだ表情でアグラかいて座っている荷風翁が描写されていて、実に微笑ましいのであります。

さまざまな露天と並んで、怪しげな見世物小屋が立っている縁日の光景を描いたジオラマ。「進歩の一途を辿る現代の世にも考へも付かぬ不思議なことがある・・・」などという、ちょっとおどろおどろしい口上が記された看板まで再現したこの作品について、山本さんは「とかくウルサイ時代にまり『見世物小屋』も存在しにくくなったのも事実です。でもこういう人達と、こういう商売が存在していたということを忘れないように、あえてジオラマとして作ってみました」とコメントしておられます。そこからは、このような時代と、そこに生きた人びとのことを記憶にとどめ、語り継いでいきたいという、確固とした意思のようなものをひしひしと感じます。

写真などの資料が乏しい部分は「妄想」で作っているということですが、時代背景や世相風俗についての知識に裏打ちされたリアリティが、「妄想」を「妄想」で終わらせない説得力を作品に与えているのではないかと思います。だからこそ山本さんのジオラマは、昭和の世相風俗に詳しい方をはじめとする、多くの人びとの心に届くものとなっているのではないでしょうか。

懐かしさとともに、昭和の世相風俗史についての生きた資料性も兼ね備えた、山本さんのジオラマの醍醐味をたっぷり味わうことのできた作品集でした。その後に生み出された作品をまとめた作品集の刊行も、心待ちにしたいと思います。